物流のノウハウを紹介!今の課題やこれから求められることへの対応策も提案

スーパーマーケットなどの店頭にモノが並ぶという当たり前は、物流によって成り立っています。

しかし今、物流は多くの課題を抱えている社会問題となっています。

この記事では物流DXパートナーのHacobuが、物流の基本的な機能や目的、領域、管理、課題、解決策などについて解説します。

物流の基礎について理解を深めるきっかけとなれば幸いです。

この記事でわかること

- 物流はさまざまな機能や役割を持ち、適切に管理することでモノが顧客に届く

- 物流は、経済活動を行っていくために必要不可欠である

- 物流は効率性に課題があり、その課題は「物流DX」で解決できる

物流業界の「2024年問題」とは|改正のポイントや対策をわかりやすく解説

物流「2024年…

2026.01.16

目次

物流とは

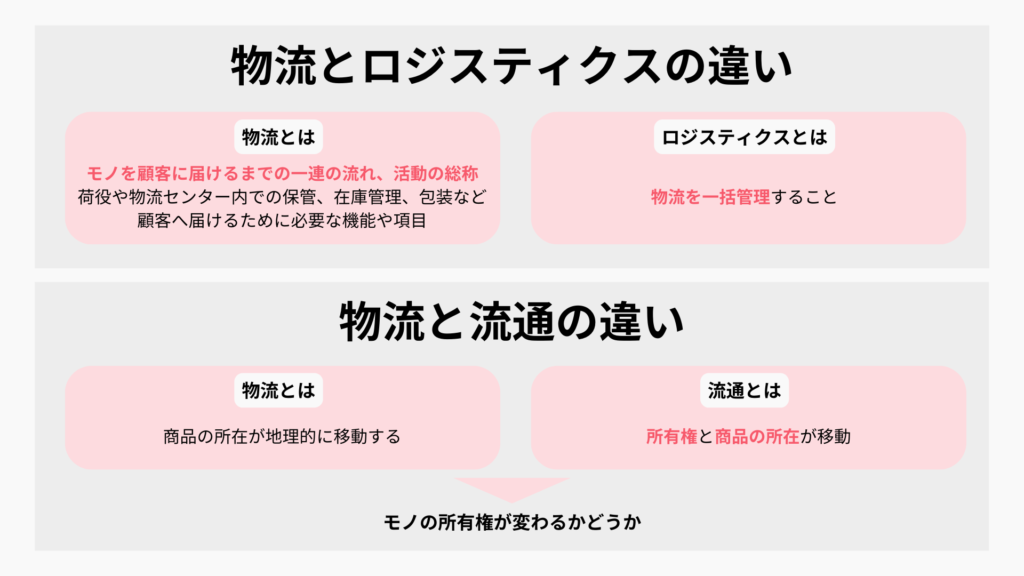

「物流」という言葉は、モノを顧客に届けるまでの一連の流れ、活動の総称を指します。これには単にモノの輸配送だけでなく、トラックにモノを積むための荷役や物流センター内での保管、在庫管理、包装など、顧客へ届けるために必要な機能や項目が含まれています。

物流の種類

物流には宅配便のように消費者に届ける、いわゆるラストワンマイル(BtoC)と企業間物流(BtoB)の2種類があります。

ECサイトの普及でラストワンマイルの物流量は増加していますが、実は国内貨物の数%というごくわずかな量です。物流量が圧倒的に多いのは、企業間物流の方です。

物流と流通・商流の違い

では、「流通」とは何が異なるのでしょうか。それは「モノの所有権が変わるかどうか」です。物流は商品の所在が地理的に移動するのに対し、流通は所有権と商品の所在が両方移動します。その点において、物流は流通の一部といえるでしょう。

一方、「商流」とは、生産から消費に至るまでの所有権や金銭の移動などの過程を指します。物流が物の流れに注目した言葉であるのに対し、商流は権利や金銭、情報などの流れに主眼を置いています。商品が生産者から消費者に渡るまでの取引の流れを示すのが商流です。

流通とは?4つの機能と3つの役割、課題や解決方法を解説

流通とは、…

2025.12.26

商流とは?物流との違いや重要性、商物分離の原則やメリット・デメリットなどについて解説

商流とは、…

2025.12.26

物流とロジスティクスの違い

物流と似た言葉に「ロジスティクス」がありますが、実は目的や定義が異なります。物流はモノが移動する一連の流れのことを指し、ロジスティクスはモノの流れ(物流)を一括管理することを指します。

物流の目的

物流の目的は、モノの生産と消費の間に生じる、時間的な隔たりと空間的な隔たりを埋めることにあります。

従来の物流は、輸送効率を上げて商品が届くまでの時間を短縮し、空間的な距離を解消することが主な使命でした。一方、現代の物流では、ただスピーディーであるだけでなく、どれだけタイムリーにモノを消費者の下へ届けられるかが重要なテーマとなっています。そのためには輸送や保管といった機能を生かしモノの量、時間、場所を調整して、在庫切れや過剰在庫を防ぎながらムダなく、効率よく商品を届ける仕組みが不可欠です。つまり、現代はムダのない、効率的な物流がキーワードになっています。

物流の必要性

流通は経済活動の基盤ですが、その流通を実現する要素の一つが物流です。工場が資材や部品を受け取れなければ、製品の製造は不可能ですし、代金の収受があっても商品が届かなければ流通は完結しません。物流は、経済活動を行っていくために必要不可欠といえるでしょう。

物流の役割

物流が担う役割は以下5つがあげられます。

- 供給と需要の調整

- コストの削減

- 顧客満足度の向上

- 国際的な取引の円滑化

- リバースロジスティクス

供給と需要の調整

効率的な物流システムを構築することで、市場や顧客の需要に合わせて、適切な時期に、適切な場所へ、適切なモノを、適切な量だけを供給できます。

コストの削減

効率的な輸配送ルートの選択や在庫管理の最適化により、輸配送や保管にかかるコストを最小限に抑え、売上原価や販管費を圧縮できます。

顧客満足度の向上

迅速な配送や在庫の適切な管理により、希望納期に適切な状態で商品を届けることで、顧客満足度の向上につながります。

国際的な取引の円滑化

グローバルなビジネス展開では、輸送手続きや税関手続きなど、複雑な要素が関与します。効率的な物流システムにより、国際的な取引を円滑にできます。

リバースロジスティクス

不良品の返送や廃棄物の処理など、逆の流れでの物流も企業活動において重要です。

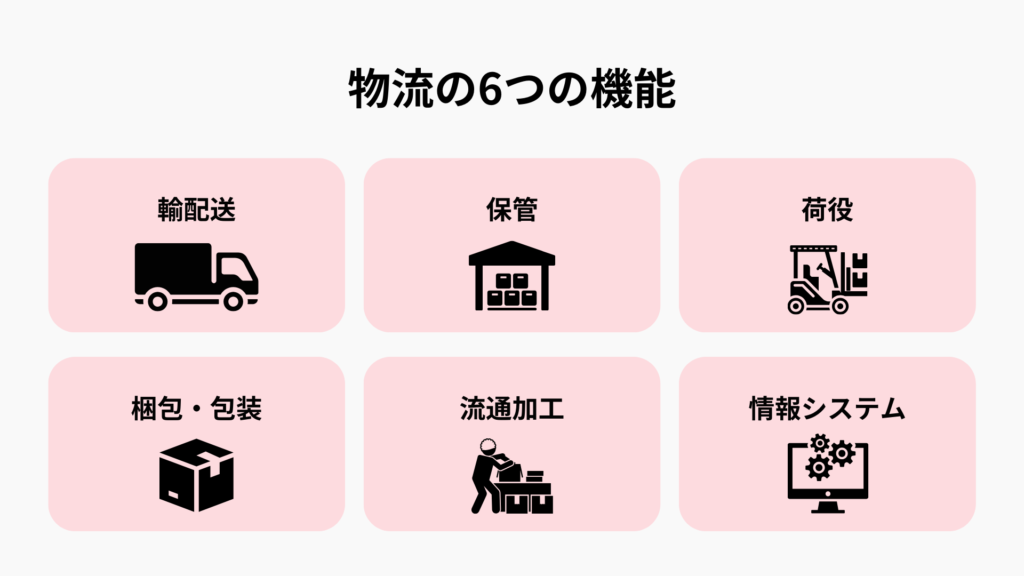

物流の6つの機能

物流は、以下の6つの機能に分類することができます。

- 輸配送

- 保管

- 荷役

- 梱包・包装

- 流通加工

- 情報システム

ここでは上記6つの機能についてそれぞれ解説します。

輸配送

輸配送とは、モノを移動させることです。物流コストの約6割を占めるともいわれ、最適な輸配送手段を選択し、効率化やコスト削減をしていくことが求められます。

輸送は「一次輸送」とも呼ばれ長距離の移動を担い、配送は「二次輸送」として近距離の小口輸送を行います。主な手段にはトラック、鉄道、船舶、航空機があり、物量や距離、輸送先に応じて選択されます。

輸送と配送の違い

一般的に運ぶこと全般を「輸送」と呼びますが、物流の仕組みの中では「輸送」「配送」で意味が異なります。

輸送:工場や物流拠点間の社内移動

配送:物流拠点などから顧客に届ける移動

輸送・配送・運送の違いとは | 具体例や特徴を用いて、距離・範囲・手段などを解説

物流領域に…

2025.12.26

保管

保管とは、物流センターや倉庫などにモノを預かり、在庫として留めておくことです。生産と消費の時間的な隔たりを埋める役割を果たします。さまざまな大きさや形状、材質のモノに対応する適切な管理能力が求められます。これが機能することにより、モノの安全性とスムーズな流通の確保が可能になります。

なお、倉庫に関しては以下のコラムもおすすめです。

倉庫建設ならストラクト

荷役

荷役とは、保管と輸配送をつなぐ作業の総称で、例えば届けられたモノを倉庫にしまう(入庫)、またはモノを倉庫から出して発送する(出庫)際に必要なすべての作業を指します。

入庫はさらに「取り卸し」「仕分け」「運搬」「格納」、出庫は「ピッキング」「運搬」「積付け」「荷ぞろえ」「積込み」というという工程に分けられます。適切な荷役は、モノの損傷や紛失を防ぐだけでなく、効率的な運搬を実現するためにも不可欠です。近年は、パレットやコンテナを活用した効率化が進められています。

梱包・包装

梱包・包装とは、モノを衝撃や汚れから守り、安全な状態で届ける作業です。

包装は個装、内装、外装の3種類に分けられます。

梱包は輸配送中の保護、包装はモノの価値を高める役割をしており、梱包や包装がしっかり行われていないと商品を守ることができず、輸配送する際にトラブルが起こりやすくなります。

流通加工

流通加工とは、流通の過程において顧客の負担を減らし、モノの付加価値を高めるための作業です。工場で製造された製品を物流センターや店舗などで商品に加工する作業で、ラッピングやラベル張替え、ギフトセットの組み立てなどがこれに該当します。商品の保護や品質維持にも貢献しており、適切に行うことで同種商品との差別化や販売単価向上が見込めます。

情報システム

情報システムとは、物流プロセス全体の過程において生まれるさまざまな情報を、システムを用いて正確に把握し、管理することを指します。

倉庫管理や在庫管理、ピッキング指示などの業務効率化はもちろん、近年では輸配送においてもシステムの導入が進んでいます。

輸配送におけるシステムの代表例:MOVO

輸配送におけるシステムの代表例としては、MOVO(ムーボ)があげられます。

MOVOには複数のサービスがあり、以下から各サービスの概要資料をまとめてダウンロードできます。

物流の5つの領域

物流は、以下5つの領域に分類することができます。それぞれの領域について解説します。

- 調達物流

- 生産物流

- 販売物流

- 回収物流

- 消費者物流

調達物流

調達物流とは、原材料や部品を仕入先から工場まで運ぶ物流活動のことです。多品種少量生産が主流の日本では、ジャストインタイム供給や効率改善が重視されるため、品質管理や納品スケジュールの調整が重要となってきます。

調達物流の危機にどう備えるか?法令対応・安定供給・コスト最適化の実践知

製造業にお…

2025.12.15

生産物流

生産物流とは、生産現場での原材料や部品の受け入れから生産ラインへの投入、製品の組み立て、梱包、検査、出荷までの物流を指します。生産ラインの効率化や在庫管理が重要な課題となるため、生産スケジュールに合わせて作業を調整する必要があります。

販売物流

販売物流とは、完成品を顧客に届ける際の物流のことです。出荷、輸配送、在庫管理、顧客サービスなどがこれに該当し、出荷量の決定や包装、輸配送手段の選択、在庫調整などが主なプロセスとなっています。

回収物流

回収物流とは、商品の返品や修理、リサイクルなど、企業から顧客への流れとは逆向きの物流です。商品を届けることだけでなく、回収する作業も物流に含まれます。回収物流は、専門家による適切な処理方法や再利用方法の提案が必要になってきます。

消費者物流

消費者物流とは、一般消費者向けの物流で、配送や返品・交換などがこれに該当します。コロナ禍を経て、ECサイトの普及などで急速に拡大しました。高度な技術や柔軟な物流システムが必要であり、各企業は、消費者の需要に合わせた物流サービスの提供に積極的に取り組んでいます。

物流管理の役割と4つの業務

物流管理は、物流を無駄なく、最少のコストで効率的に顧客へ届け、利益を最大化させるためにあります。

たとえば物流センターに運び込まれた在庫が出荷されずに廃棄になった場合、工場での生産から物流センターまでの輸送、物流センター内での保管、これらにかかったコストはすべて無駄になります。「無駄な物流」を行わないようにすることが、物流管理の役割です。

物流が管理しているものは主に以下4つがあり、それぞれについて解説します。

- 商品そのものや品質の管理

- 資材や倉庫の管理

- サプライチェーン管理

- プロジェクト、情報の管理

物流が管理するものは4つ

物流が管理しているものは主に以下4つがあり、それぞれについて解説します。

- 商品そのものや品質の管理

- 資材や倉庫の管理

- サプライチェーン管理

- プロジェクト、情報の管理

商品そのものや品質の管理

在庫の追跡、調整、最適化を行う在庫管理です。需要と供給のバランスを取ることを目的として行われます。適切な在庫管理ができていないと過剰在庫や欠品といった結果につながる可能性があり、注意が必要です。

資材や倉庫の管理

倉庫管理と呼ばれ、倉庫内の業務全般をマネジメントすることを指します。適切な管理により、配送遅延や作業ミスを防止し、一定のサービス品質を維持することが可能になります。

サプライチェーン管理

生産から消費への一連のスムーズな流れを指し、全体を管理することで最適化し、効率よくモノを供給できます。需要予測から顧客サービスまでを統合的に管理することが求められます。

プロジェクト、情報の管理

物流プロジェクトの計画、実行、監視、制御を管理し、また各プロセスで発生する情報を管理していくことが含まれます。多くの場合、ITシステムやソフトウェアを活用して効率化を図ります。

物流管理の役割

前述のそれぞれの物流管理は、物流を無駄なく、最少のコストで効率的に顧客へ届け、利益を最大化させるためにあります。

たとえば物流センターに運び込まれた在庫が出荷されずに廃棄になった場合、工場での生産から物流センターまでの輸送、物流センター内での保管、これらにかかったコストはすべて無駄になります。「無駄な物流」を行わないようにすることが、物流管理の役割です。

物流管理とは?目的や業務内容、正しく管理するための課題や対策をわかりやすく解説

物流コスト…

2025.11.25

自社物流と物流アウトソーシング(3PL)

物流業務は、自社で物流を受けもつ「自社物流」と、物流を専門業者に依頼する「物流アウトソーシング」に分けられます。

3PLとは、メーカーや小売などの荷主企業が、在庫管理や輸送を外部企業へ委託することで、最も効率的な物流の在り方を実現することです。物流効率化に特化した事業者が専門システムや知見をもとにサービスを提供することで、より高品質でスムーズな物流を実現できます。

自社物流

自社物流のメリット

物流システムを社内で構築することで、物流ノウハウを社内に蓄積し、さらにきめ細かい物流サービスが行えるよう、独自に進化させていくことが可能です。また、社内で一貫した体制を取れるので、各部門での情報共有・業務改善がしやすいです。

自社物流のデメリット

物流センターやトラックなどの設備を用意する必要があることに加え、在庫管理などで継続的な人件費が発生するため、リソースが不足している場合は、大きな負担になります。

物流アウトソーシング

物流アウトソーシングのメリット

在庫管理や出荷作業を物流のプロが代行するため、リソース不足で悩まずに済みます。また、配送品質を向上することも可能です。

物流以外の自社のコア業務に集中できるので、結果として会社としての付加価値を向上させることが期待できます。

物流アウトソーシングのデメリット

何かトラブルが起きたときに、責任の所在が曖昧になる可能性があります。荷主は物流アウトソーシングを請け負っている会社と契約をしていても、実際に作業を行うのは下請け・孫請け業者であることも少なくないためです。

また、物流アウトソーシングを行うことで、専門業者の質の高いサービスが受けられる反面、自社にはノウハウが蓄積されづらいということもあります。

3PLとは?荷主が導入するメリット・デメリット、4PLとの違い、形態、選び方のポイント、注意点などを解説

昨今、物流…

2025.12.26

物流コンサルティングの仕事内容や会社選びのポイント、導入事例紹介

物流領域は…

2025.12.26

物流の基本となる4つの物流センター

ここでは基本となる以下4つの物流センターについてそれぞれ解説します。

- TC(トランスファーセンター)

- DC(ディストリビューションセンター)

- PDC(プロセスディストリビューションセンター)

- PC(フルフィルメントセンター)

TC(トランスファーセンター)

「通過型センター」と呼ばれるTCは、一時的に商品などを集積し、トラック、列車、船などに積み込むための場所です。保管は行わずに仕分けや積み替えを行っていて、小規模でも運営が可能です。

DC(ディストリビューションセンター)

DCは「在庫型センター」と呼ばれる、商品などを受け取り、保管し、最終的に顧客や小売店舗に配送するための施設です。TCに対してDCは、商品を倉庫内にストックして出荷するため、在庫管理やスペース確保に課題を抱えることが多いです。

PDC(プロセスディストリビューションセンター)

PDCは「流通加工・在庫型センター」のことであり、前述したDCの機能に加えて、専門的な流通加工も行う施設のことを指します。こちらでは、工場に近いものづくりが可能となっています。

PC(フルフィルメントセンター)

ECサイトの普及により、EC・通販に特化した物流センターであるPCが近年注目を集めています。商品の管理・ピッキング・迅速な配送までを行い、主に通信販売事業者が活用しています。

物流が抱える主な課題

ここでは物流が抱える主な課題を解説します。

人手不足と労働環境改善の圧力増加

少子高齢化による人手不足は無視できないものとなってきていて、特にトラックドライバー不足は深刻な状況下にあります。

物流の2024年問題

長時間労働や労働環境の改善が求められる「物流の2024年問題」によって、残業して人手不足をまかなうことも難しくなり、「モノが届かなくなる世界」がいよいよ現実味を帯びてきてしまっています。

物流業界の「2024年問題」とは|改正のポイントや対策をわかりやすく解説

物流「2024年…

2026.01.16

輸配送効率の悪化

トラックの積載効率は40%程度、つまり、残りの約60%は空気を運んでいるといわれており、輸配送効率の改善が大きな課題です。

企業間物流では、長時間の荷待ち(物流拠点到着から積込み・取卸しまでの待機時間)が発生し、トラックドライバーにとって無駄な拘束時間も長時間労働の要因のひとつとなっています。

ラストワンマイルでは月に20万個以上の再配達が発生しており、こちらも配送効率の悪化につながり社会問題になっています。

荷待ち・荷待ち時間とは|概要や現状、発生する9つの原因、影響、行政の取り組み、改善・削減方法などを解説

荷待ち時間…

2025.12.26

配送の小口化・多頻度化

ECの宅配や個人間でやり取りができるフリマアプリの普及により、配送の小口化・多頻度化が進みました。実運送会社にとっては、いわゆる薄利多売になり、管理コストや負担の増大につながっています。

環境負荷への配慮

日本のCO2排出量に占める運輸セクターの比率は2割程度とされており、そのうち自動車輸送が半数以上を占めています。CO2排出量を削減していくにあたり、物流領域の社会的責任は大きいです。

物流コストの増加

現在、物流コストは上昇傾向です。原因は燃料価格の高騰だけでなく、トラックドライバーの人件費高騰、輸送効率の悪化、環境規制に対する投資など、前述のさまざまな課題が物流コスト上昇につながっています。

物流コストの上昇は、荷主・物流事業者の利益低下、または顧客が支払う商品代の値上げにつながります。

これからの物流に求められること

前述のような課題に対し、これからの物流に求められていくのは、さらなる物流の効率化です。

テクノロジーの活用

今後ますます深刻になる人手不足に立ち向かうには、AIやIoT、MOVOのようなクラウドサービスなどのデジタルテクノロジーを活用していくことが必要不可欠です。これらの活用により、物流の効率化を図ります。

環境に配慮した輸配送

環境負荷の削減や持続可能な物流構造の確立は注力して取り組むべき事項です。最小限のリソースを使用して最高の結果を得るリーンロジスティクスの採用、共有経済の発展による効率的な配送など、環境の観点でも物流の効率化が必要です。

求められる物流の効率化と進まない現状

多くの課題を抱えている物流領域にとって、物流の効率化は必須です。効率化をすることによるメリットは様々で、例えば、コストの明確化と削減、コア業務への集中、ミスの削減などがあります。しかし、効率化することが良いとはわかっていても、物流の現場や構造は効率化と程遠い現状です。

アナログなコミュニケーション

物流領域は、効率的とは言い難いシステムで運用されています。アナログなコミュニケーションが当たり前とされ、企業間の受発注、配送の到着確認が電話やFAXで行われていることが多くあります。また物流センターへの入場も、予約制ではなくいわゆる「早い者順」です。

多重下請け構造

荷主から輸配送の依頼を受けた元請事業者は、下請、孫請事業者に輸配送業務を依頼する、多重下請け構造が物流領域では一般的です。

ここで企業間の連携と情報共有がスムーズに行われなければ、物流の非効率が生じる可能性があります。

物流に対する政府の動き

政府としても物流の効率化に本格的に取り組んでいます。

2025年4月、改正物流効率化法・改正貨物自動車運送事業法が施行されました。

この法改正は、荷主・物流事業者に対して荷待ち時間の解消など物流の効率化を促すものが含まれます。

法改正の内容や政府の中長期計画についてまとめた資料をご用意しています。以下からダウンロードしてご覧ください。

これからの物流に求められること

前述のような課題に対し、これからの物流に求められていくのは、さらなる物流の効率化です。

テクノロジーの活用

今後ますます深刻になる人手不足に立ち向かうには、AIやIoT、MOVOのようなクラウドサービスなどのデジタルテクノロジーを活用していくことが必要不可欠です。これらの活用により、物流の効率化を図ります。

環境に配慮した輸配送

環境負荷の削減や持続可能な物流構造の確立は注力して取り組むべき事項です。最小限のリソースを使用して最高の結果を得るリーンロジスティクスの採用、共有経済の発展による効率的な配送など、環境の観点でも物流の効率化が必要です。

物流KPIの設定

物流KPIは、物流業務の目標達成度を測定する重要業績評価指標です。配送時間、輸送コスト、積載効率などの具体的な数値で物流パフォーマンスを可視化します。KPIを設定するメリットは、業務の現状を定量的に把握でき、改善すべき課題が明確になること、また目標に対する進捗管理が可能になり、データに基づいた意思決定ができることです。さらに、関係者間で共通の指標を持つことで、物流DXの推進や効率化施策の効果測定が容易になります。

物流業務を効率化する「物流KPI」とは?導入のポイントやメリットなどを解説

物流KPIを設…

2025.02.05

物流工程のアウトソーシング化

物流効率化に高い知見を持った3PLなどの専門企業を活用することで、それぞれの企業に適した形での効率化を実現できます。自社で導入するにはコストが見合わない自動倉庫やピッキングマシンなどの最新設備を活用することが可能になり、物流専門企業が必要に応じた物流を設計し、最適なマシンをコーディネートすることで、より高品質な物流が実現します。

物流管理の内製化

物流オペレーションを外部委託する際に注意すべきは、業務がブラックボックス化しやすい点にあります。委託先に任せきりになると、コスト構造や稼働状況、運べないリスクが把握できず、改善が進まなくなります。だからこそ、これからの物流には「戦略の自社内保持」と「管理機能の内製化」が欠かせません。特にKPI設計やモニタリングは企業自身が担うべき領域であり、委託後も物流パフォーマンスを可視化し、必要な改善を主導できる体制を整えることが重要になります。物流を戦略資産として扱うための基盤が、まさにこの内製化なのです。

物流体制の再構築を成功させる3つのステップ|内部・外部の最適バランスを見直す方法を解説

企業間物流…

2025.12.08

物流の課題は「物流DX」で解決

物流の課題を解決する鍵は「物流DX」です。

物流DXによって、自社だけでなく、協力会社も含めてデジタル上で指示・確認・報告など各種業務を行うことで、物流領域全体で非効率を解消できます。

物流DXについては、以下の記事でも解説しています。

物流DXとは?課題解決と2024年問題対策、業界特有の成功事例を解説

近年、さま…

2025.12.22

物流DXパートナーのHacobu

今後求められる物流DXは、その重要性が高い一方で、自社だけで推進するのは困難です。

「物流DXを推進したいがどのように進めたら良いのかわからない」、「自社に最適なソリューションがわからない」といったお悩みをお持ちでしたら、物流DXパートナーのHacobuが一気通貫で物流DXの推進をサポートします。

物流DXパートナーのHacobuはクラウド物流管理ソリューション「MOVO(ムーボ)」及び物流DXコンサルティング「Hacobu Straregy(ハコブ・ストラテジー)」を提供しています。

トラック予約受付サービス MOVO Berth

荷待ち・荷役時間の把握・削減、物流拠点の生産性向上を支援します。

動態管理サービス MOVO Fleet

協力会社も含めて位置情報を一元管理し、取得データの活用で輸配送の課題解決を支援します。

配車受発注・管理サービス MOVO Vista

電話・FAXによるアナログな配車業務をデジタル化し、業務効率化と属人化解消を支援します。

物流DXコンサルティング Hacobu Strategy

経営戦略策定からテクノロジーを活用した実装まで、一気通貫で物流DXを支援します。

まとめ

物流領域は、深刻な人手不足と労働時間規制により、多くの課題に直面しています。これらの課題解決には物流の効率化が不可欠で、AIやIoTなどのテクノロジー活用、環境に配慮した輸配送、物流KPIの設定、3PLなどへのアウトソーシングが求められます。物流DXによってデジタル化を進めることで、協力会社も含めた物流領域全体の非効率を解消できます。

関連記事

お役立ち資料/ホワイトペーパー

記事検索

-

物流関連2法

-

特定荷主