特定荷主に迫る物流の「2026年問題」と、2025年にすべきこととは?法対応を物流改善の好機に

物流の「2026年問題」とは、特定荷主などに2026年4月以降にさまざまな義務が課され、物流を効率化するための変革を求められる問題のことです。法改正の概要は把握していても、「自社にとってどのような負担が発生するのか」「具体的にどのような変革が必要なのか」が明確になっていない企業も少なくありません。本記事では、物流の2026年問題の詳細や特定荷主が準備すべきポイント、法改正を競争力強化のチャンスとするためのヒントについて物流DXパートナーのHacobuが解説します。

目次

物流の2026年問題とは

物流の2026年問題とは、一定規模以上の貨物輸送量がある荷主(特定荷主)に、2026年4月以降にさまざまな義務が課され、変革を求められる問題を指す造語です。(特定荷主に限らず、さまざまな事業者において対応が求められますが、本記事では特に特定荷主に焦点を当てて解説します。)

物流の2024年問題と2026年問題は、いずれも輸送力不足を招きかねない点では共通していますが、主な対象や求められる対応は次のように異なります。

| 観点 | 物流の2024年問題 | 物流の2026年問題 |

|---|---|---|

| 主な内容 | 働き方改革関連法に基づき、トラックドライバーの時間外労働が年間960時間に制限されたことで、輸送能力の不足が懸念される問題です。 | 改正物流効率化法により、特定荷主などの事業者に対して、荷待ち・荷役時間の短縮や積載効率の向上など、物流効率化の取組と計画・報告が義務付けられる問題です。 |

| 主な対象 | トラック運送事業者とそのドライバーが中心であり、労働時間規制への対応が焦点となります。 | 一定規模以上の荷主・倉庫業者・運送事業者などが対象となり、サプライチェーン全体での物流効率化とガバナンス強化が求められます。 |

| 荷主への影響 | 荷待ちや過大な要求が是正されない場合、運賃上昇や輸送断りなどの形で影響が顕在化するリスクがあります。 | 取組が不十分な場合には、勧告・社名公表・命令、さらに罰則の対象となりうるため、経営レベルでの対応方針策定とモニタリング体制の構築が必要になります。 |

出典:https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn1_000029.html

出典:https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001888325.pdf

物流の2026年問題は、2026年4月以降に法律の施行により始まる

改正物流効率化法において、特定荷主に関する規制的措置が2026年4月に施行されます。この施行に伴い、特定荷主には「物流効率化」に関する義務が課せられます。

改正物流関連2法とは?法改正のポイントや背景、荷主・ 物流事業者が対応すべきことを解説

2024年5月15日、…

2026.02.04

物流効率化の内容

前述の物流効率化とは、主に以下の2点です。

貨物輸送量が多い荷主に伸し掛かる責任

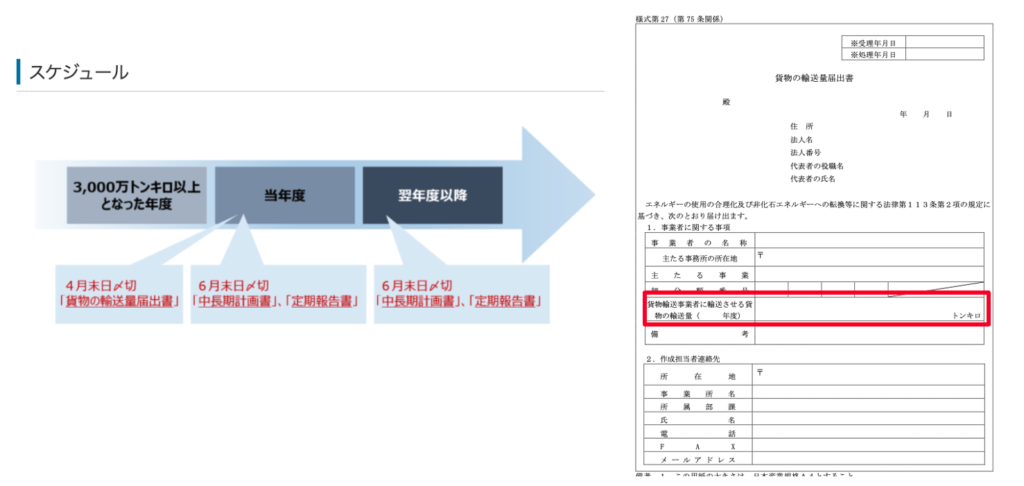

2026年4月以降、貨物量が多い荷主は、まず貨物重量の届出が求められます。

貨物重量の届出

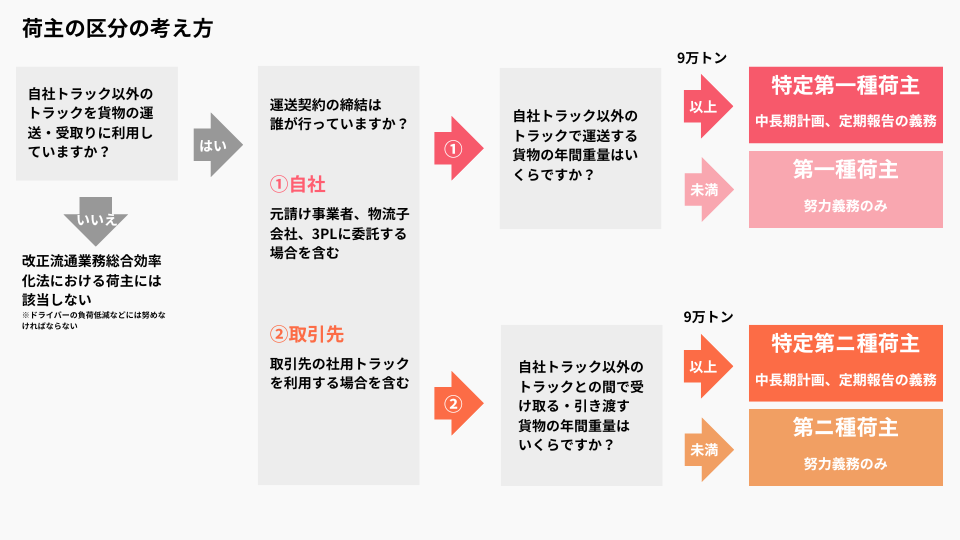

前年度に貨物自動車運送事業者を利用して輸送した貨物重量が、自社で運送契約がある輸送・ない輸送のどちらか一方で年間9万トン以上の場合、特定荷主に指定されます。そして、特定荷主であることを5月末までに荷主事業所管大臣に届け出なければなりません。なお、前年度実績が基準以上であるにもかかわらず、所管大臣への届出をしなかったときや、虚偽の届出をしたときには、50万円以下の罰金が科せられます。

すべての貨物自動車運送事業者に運ばせる貨物が対象

特殊車両についての特例は明らかになっていないため、平ボディやバンボディといった一般的なトラックだけでなく、ダンプカーやミキサー車、タンクローリーといった特殊な貨物を輸送する車両も対象です。

自社で運送契約がある輸送・ない輸送いずれも対象

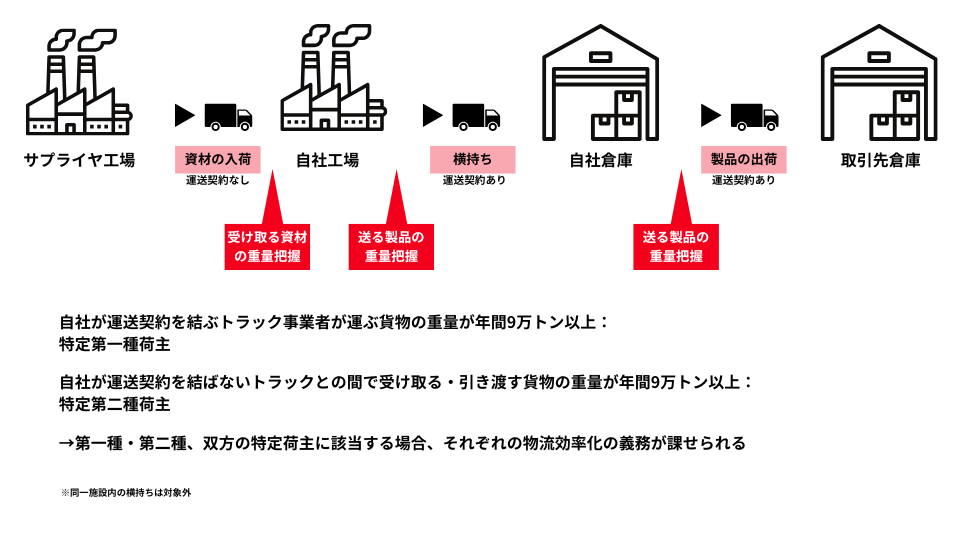

自社が運送契約を結ぶトラック事業者が運ぶ貨物の重量が年間9万トン以上の場合、特定第一種荷主に指定されます。

また、自社が運送契約を結ばないトラックとの間で受け取る・引き渡す貨物の重量が年間9万トン以上の場合、特定第二種荷主に指定されます。

入荷も対象

前述のとおり、自社が運送契約を結ぶトラック・自社が運送契約を結ばないトラックのいずれも対象となります。そのため、自社が運送契約を結ばないトラックから、基準以上の資材を受け取る場合は特定第二種荷主に指定されます。

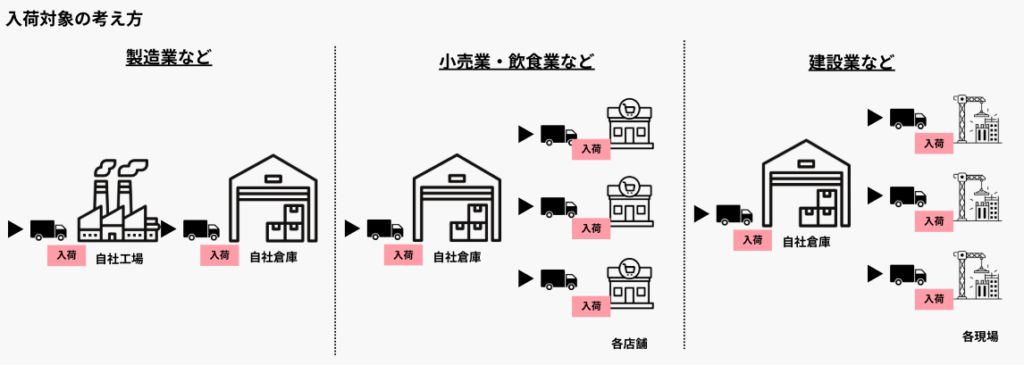

製造業など:工場の資材入荷も対象です。

小売業・飲食業など:物流センターへの入荷・店舗への配送、双方が対象です。

建設業など:自社倉庫だけでなく、住宅やビルなどの建設現場・道路などの工事現場も対象です。

一般的には、荷物を受け取る側で車両の手配を行わないため、入荷車両に関する効率化に取り組んできた方は少ないのではないでしょうか。

しかし、納品先でドライバーに長時間の荷待ちや契約にない荷降ろし作業が発生することが多々あります。このような問題は納品先側で対策をしなければ解決しないため、本法改正により、入荷に関する規制も強化されました。

横持ち(拠点間輸送)も対象

さらに注意しなければならない点が、横持ち(拠点間輸送)の重量も貨物重量の対象になる点です。(※同一拠点内の輸送を除く)

製品の生産量が年間6万トン、かつすべて自社が運送契約しているトラックで直接取引先へ納品している場合、特定第一種荷主には該当しません。しかし、生産総数の半分にあたる3万トンの製品は自社工場から自社倉庫へ横持ち輸送をしている場合、合計で9万トンの貨物重量があり、特定第一種荷主の基準を満たします。

特定荷主に指定された場合、以下の内容が義務付けられています。

物流統括管理者の選任

自社の役員などの経営幹部から、物流統括管理者を選任しなければなりません。特定荷主の届出から速やかに(遅くとも中長期計画の提出まで)提出が求められます。 選任しないときには100万円以下の罰金、選任の届出を怠ったときは、20万円以下の過料に処せられます。

物流効率化の中長期計画の作成、提出

物流統括管理者により、前述の物流効率化(荷待ち・荷役時間の削減、積載効率の向上)の中長期計画を作成し、荷主事業所管大臣への提出を行わなければなりません。第一種・第二種それぞれの立場で施策・目標・達成時期を記載します。中長期計画は2026年度のみ10月末、 2027年度以降は7月末が提出期限です。

特定荷主である限り、荷待ち・荷役時間が長期化していない場合でも、少しでも時間を削減する取り組みが求められます。

なお、規定による提出をしなかったときには、50万円以下の罰金が科せられます。

物流効率化の取り組みに関する定期報告

物流統括管理者により、荷主事業所管大臣へ物流効率化の取り組みに関する定期報告を行わなければなりません。

積載効率の向上、荷待ち時間の短縮、荷役時間の短縮について、第一種・第二種それぞれの立場で記載します。規定による報告をしなかったとき、または虚偽の報告をした際には、50万円以下の罰金が科せられます。

取り組みが不十分な場合の行政処分・罰則

中長期計画に基づいた取り組みが一定の判断基準を満たさない場合、国は助言・指導を行い、改善が見られなければ勧告や公表、命令といった行政処分、または100万円以下の罰金の措置が講じられることがあります。

特定荷主に求められる変革

前述のような義務が課せられる特定荷主は、2026年度に以下の変革が求められます。

経営幹部自らによる物流管理

製品が完成された後、その製品を「どう顧客へ届けるか」を現場任せだった企業もいるのではないでしょうか。しかし特定荷主は2026年度以降、どう顧客へ届けるかは経営幹部自らがその名のとおり「物流統括管理者」として管理する必要があります。

3PL一任からの脱却

物流部門としても、「物流のことは3PL事業者に一任している」という企業もいるのではないでしょうか。しかし、あくまで「荷主」としての中長期計画や取り組みの報告が求められます。

物流に関するスキル・ノウハウ・データの蓄積

経営幹部も物流部門も、これまで以上に能動的な物流の効率化が求められます。しかし、物流効率化に向けたスキル・ノウハウ・データが自社には不十分という企業もいるのではないでしょうか。

煩雑化する物流管理への対応

輸送する貨物の重量、荷待ち・荷役時間、積載効率など、把握しなければならない情報が格段に増えるでしょう。把握するだけでも大変ですが、さらに把握に関わる業務を効率化していかないと物流部門はその他の業務が回らなくなってしまうでしょう。

このように特定荷主は、経営幹部から物流部門まで、2026年度以降は変革が求められます。こうした変革への対応が求められるのが、特定荷主の2026年問題です。

2025年度にしておくべき事項

前述のとおり、2026年度から特定荷主には変革が求められます。2026年度に向けて、2025年度はどう過ごすべきでしょうか。2025年度は猶予期間と言えますが、この1年をどのように活用するかによって、2026年度の対応のしやすさが大きく変わると考えられます。

本章では、2025年度にしておくべき事項を解説します。

物流統括管理者の選任

まず、2026年度に義務化される物流統括管理者の人事は2025年度のうちに決定しておくことが重要です。特定荷主の届出提出から速やかに選任しなければならないため、2026年度になってから社内議論を行なっていては、中長期計画の提出に間に合わない可能性があります。

また、後述するような取り組みは部署を横断して行う必要があり、その際に経営幹部からのトップダウンで進めることが効果的です。

貨物重量の把握・集計

物流部門は、貨物重量の把握・集計を2025年に進めましょう。

自社のトラックで輸送される貨物量が入出荷のいずれもが年間9万トン「未満」と明確に言い切れる場合は重量の算定をする必要がないかもしれませんが、明確に言い切れない場合は2025年4月〜2026年3月の重量を把握しましょう。複数の施設がある場合は、合計重量の集計も必要です。

特定荷主の届出の様式は2025年3月時点では未定ですが、省エネ法における特定荷主の届出に近しいと想定されます。

省エネ法では、4月末までに前年度の輸送量を把握し、輸送量届出書を提出する必要があります。

また、前述の通り、入荷する貨物や横持ち輸送の貨物の重量も把握・集計する必要があります。工場や倉庫、店舗など、各施設の責任者と連携を取りながら進めていきましょう。実務は物流部門が行うかもしれませんが、部門を越えた交渉などは物流統括管理者が行うとよいでしょう。

荷待ち・荷役時間の把握・集計

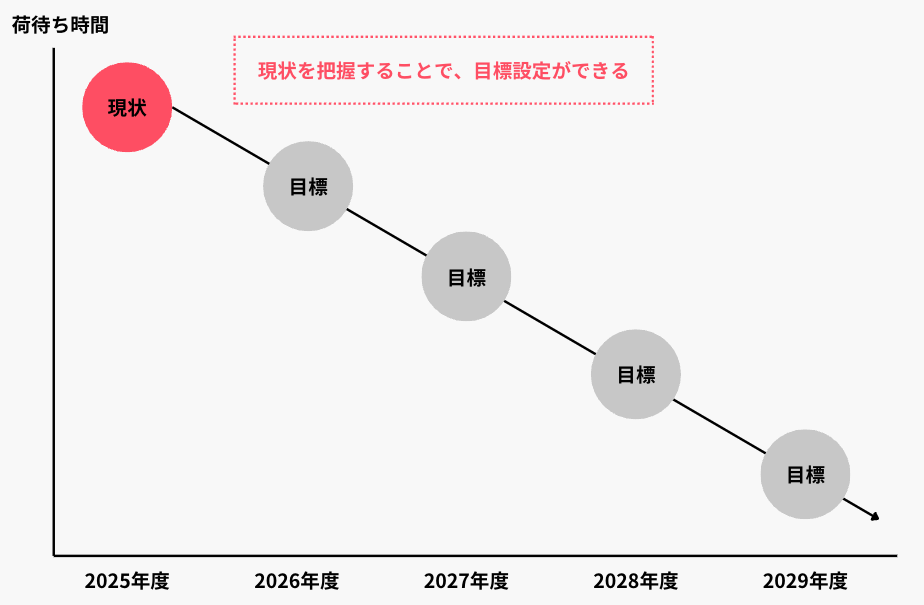

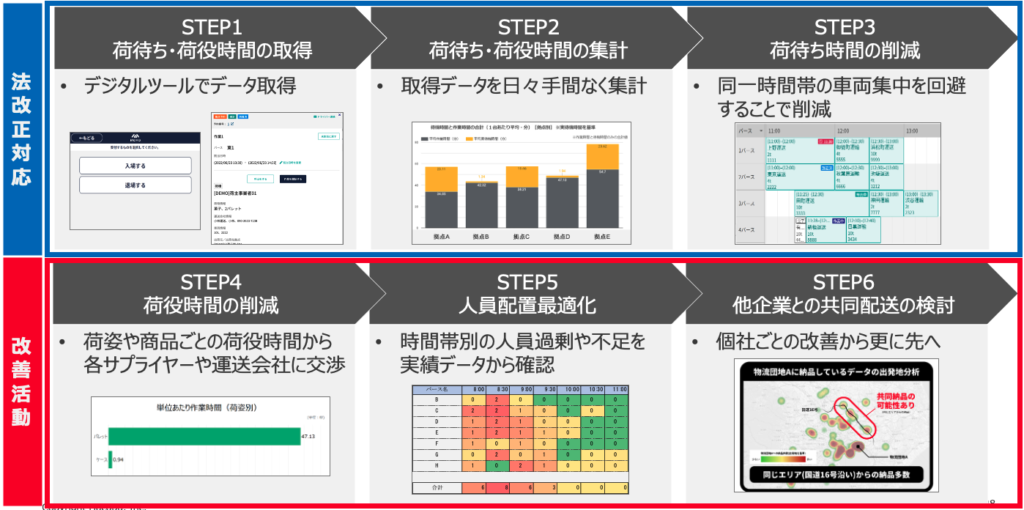

2026年度になると、特定荷主には荷待ち・荷役時間の削減を含む中長期計画の策定が求められます。荷待ち・荷役時間の削減に限る話ではないですが、目標を設定する際には、まず現状を把握しないと正しい目標設定ができません。

物流部門は、MOVO Berthのようなバース予約受付システムを活用し、まずは2025年度の荷待ち・荷役時間を把握しましょう。

そして2026年度には、2025年度の実績から向こう数年の荷待ち・荷役時間の削減目標を設定しましょう。

なお、MOVO Berthは受付のみのプランもあり、まずは荷待ち・荷役時間の把握だけ、手間や費用をかけずに始めたいという方におすすめです。

荷待ち・荷役時間の長期化の原因を特定

前述のとおり、2026年度からは荷待ち・荷役時間の削減に関する中長期計画の作成と定期報告が求められます。

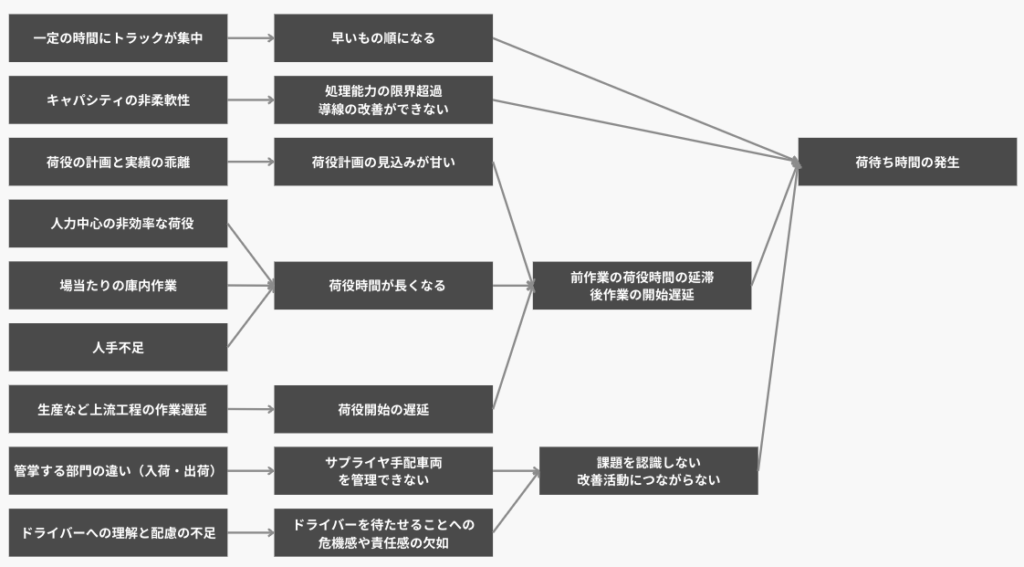

荷待ち・荷役時間はどのように削減していくべきでしょうか。そもそも荷待ち・荷役時間の長期化は以下のように、さまざまな原因が複雑に絡み合って発生します。

自社の荷待ち・荷役時間の長期化は何が原因か、特定しないことには削減という打ち手にも取り掛かれません。2026年度になってから原因を特定するのでは遅いでしょう。

荷待ち・荷役時間の削減の打ち手を検討

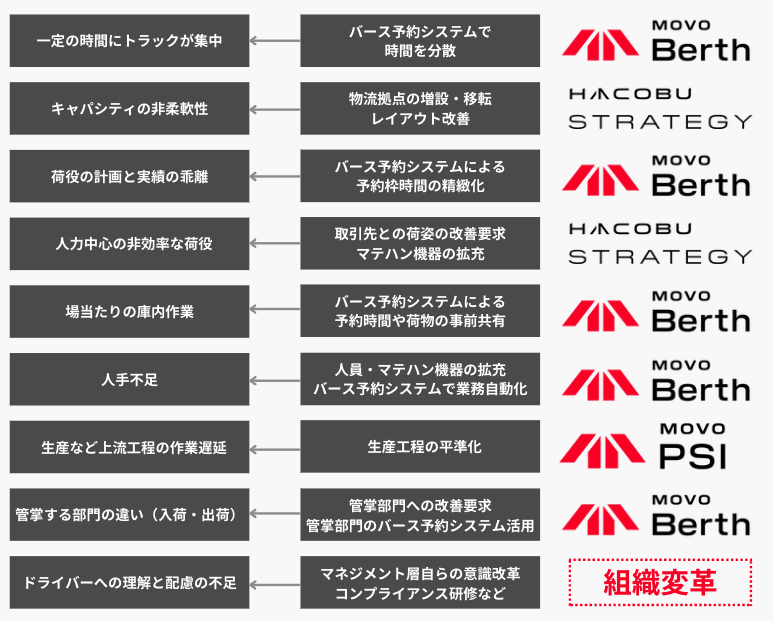

前述した荷待ち・荷役時間の長期化におけるさまざまな原因に対し、打ち手も検討していく必要があります。

本記事では詳細は割愛しますが、打ち手は以下のような取り組みが考えられます。

MOVO Berthのようなバース予約受付システムやその他自動化システムの導入、マテハン機器の導入、そしてHacobu Strategyのような物流DXコンサルティングの支援による物流戦略全体の刷新など、打ち手もさまざま存在します。自社にとって最も改善インパクトのある打ち手を検討しましょう。

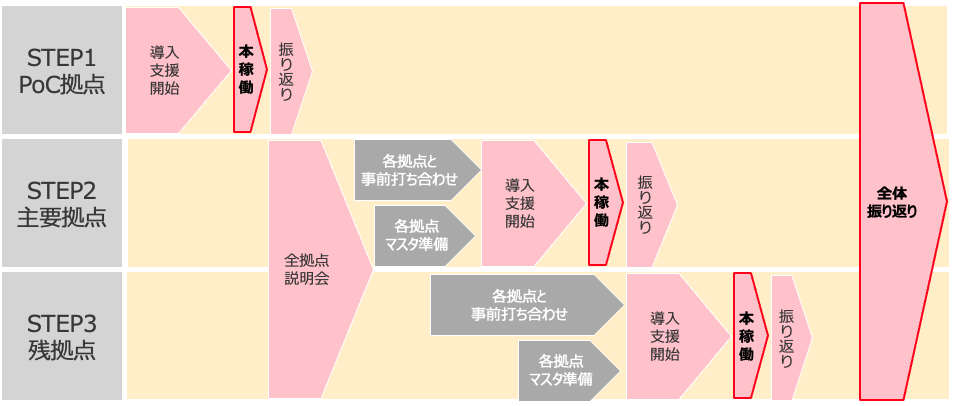

段階的な打ち手の導入

自社に複数の物流拠点がある場合、2026年度が差し迫ってから一気に打ち手に取り掛かるのでは遅い可能性があります。

たとえばバース予約受付システムを複数拠点に導入する場合、すべての拠点に同時に導入しようとすると本社部門・各拠点ともに大きな混乱が発生しるかもしれません。PoC拠点→主要拠点→残拠点といったように計画的に導入を分散することも効果的です。時期を分散するとなると、PoC拠点は実はかなり早い時期から導入を開始しなければならないかもしれません。

なお、バース予約受付システムを複数拠点に導入する際の進め方ガイドは以下からダウンロードいただけます。

MOVO Berth導入で、物流の2026年問題を好機へ

これまで物流の2026年問題を解説しましたが、特定荷主はこの法改正を「問題」ではなく「好機」と捉えていただければと考えております。MOVO Berthを導入することで荷待ち時間の把握・削減といった法対応が可能ですが、しっかり活用していくことで自社の物流改善につながります。

荷役時間の削減

MOVO Berthを用いて荷役の予約運用を行うことで、何時にどの荷物を納めに来るのか(取りに来るのか)を事前に把握できます。運送会社が予約時に伝票をPDFで添付することで、物流拠点側では詳細の納品内容も到着前に把握できます。このように作業の情報が事前に把握できることで事前準備が可能になり、従来は到着後に行なっていた情報共有や事務作業、仮置き場の確保といった作業を前倒しでき、荷役時間は削減できます。各荷役作業の時間が削減されれば、物流拠点の回転率が向上し、より多くの荷役を捌けるため、物流業務全体のスループットが向上します。

人員配置の最適化

MOVO Berthで取得する時間帯別の荷役実績と、作業人員の時間別シフトを照らし合わせることで、荷役に対する作業人員の過不足を確認できます。手待ち状態になっていた作業人員のシフトを調整し、繁忙時間帯に割り当てることで、人員配置の最適化が可能になります。人員配置を最適化できれば、さらに物流業務全体のスループットが向上します。

他企業との共同輸配送の検討

MOVO Berth上には、「どこからどこへ何を運んだか」の情報が蓄積されます。自社と他社でデータを照らし合わせることで、共同輸配送を行う可能性が見えてきます。Hacobuでは、業界横断型の「物流ビッグデータラボ」を創設し、データによる共同輸配送を推進しています。共同輸配送が実現できれば、コスト削減や積載効率の向上など多くの物流改善につながります。

攻めの物流ネットワーク構築

各物流拠点のスループット向上によって、より少ない物流拠点数で同じ貨物量を処理できるようになります。また、共同輸配送によって物の運び方が変わってくると、現在の物流拠点の立地がベストではない場合も出てきます。

このように物流拠点のスループット向上と共同輸配送により、物流拠点の統廃合・新設・移転といった物流ネットワーク再構築の可能性が見えてきます。

MOVO Berthの導入によってデータ駆動型の物流が実現し、物流ネットワーク再構築に関する数十億円、数百億円規模の意思決定のツールになる可能性を秘めています。

物流の2026年問題への取り組み事例

ここでは、MOVO Berthを導入し、物流の2026年問題への対応を実現した企業の取り組みをご紹介します。荷待ち・荷役時間の大幅削減や業務効率化を達成した先進事例から、自社の物流改善のヒントをお役立てください。

事例1:YKK AP株式会社

YKK APは、トラック・物流Gメンからの指導を受け、全国製造・物流30拠点にMOVO Berthを導入しました。約10カ月での全拠点展開により、予約作成率95%超を達成し、2時間を超える待機車両をほぼゼロに削減。荷待ち・荷役時間の管理業務も8割(月43.4時間)削減し、業務時間の27.1%削減を実現しました。部署横断型のプロジェクトチームを構築し、運用フローの標準化を進めたことが成功の鍵となっています。

事例2:日本製紙株式会社

日本製紙は、2023年秋から2024年春にかけて全国12工場にMOVO Berthを展開。法令対応への危機感識を共有し、月1回のペースで本社と現場がデータを見ながら改善サイクルを回した結果、製品出荷における2時間超えの拠点滞在車両を年間約98%削減しました。時間帯分散やバース稼働率の最適化など、拠点ごとの課題に応じた対策を実施し、現場のDXへの心理的ハードルも低下させました。

まとめ

本記事では、特定荷主に迫る物流の2026年問題とその対策を解説しました。法対応を問題ではなく好機と捉えることで、物流業務全体の改善の可能性が見えてきます。2026年度を待たず、積極的に取り組んでいきましょう。

なおHacobuは、特定荷主の物流効率化を支援するさまざまなサービスを提供しています。

トラック予約受付サービス(バース予約システム) MOVO Berth

MOVO Berth(ムーボ・バース)は、荷待ち・荷役時間の把握・削減、物流拠点の生産性向上を支援します。

動態管理サービス MOVO Fleet

MOVO Fleet(ムーボ・フリート)は、協力会社も含めて位置情報を一元管理し、取得データの活用で輸配送の課題解決を支援します。

配車受発注・管理サービス MOVO Vista

MOVO Vista(ムーボ・ヴィスタ)は、電話・FAXによるアナログな配車業務をデジタル化し、業務効率化と属人化解消を支援します。

物流DXコンサルティング Hacobu Strategy

Hacobu Strategyは、物流DXの戦略、導入、実行まで一気通貫で支援します。

関連記事

お役立ち資料/ホワイトペーパー

記事検索

-

物流関連2法

-

特定荷主