共同輸配送とは?メリット・デメリットや課題、向いている商材を解説

「共同輸配送」とは、複数の荷主の商品を積み合わせて、同じ納品先へ納品する輸送方法です。

この方法を活用することで、慢性的な労働力不足、交通渋滞の緩和効果やCO2排出量の削減効果など、複数の課題を解決するひとつの方法となり得ます。

本記事では、共同輸配送を検討したい企業の担当者に向けて、共同輸配送のメリット・デメリットや、課題や向いている商材について、物流DXパートナーのHacobuが解説します。

株式会社Hacobuでは「運ぶを最適化する」をミッションとして掲げ、物流管理ソリューション「MOVO」と、物流DXコンサルティングサービスを提供しています。

共同輸配送を検討する前に、まずは自社の荷物の配送実績を把握したい方には、動態管理サービスのMOVO Fleet(ムーボ・フリート)がおすすめです。MOVO Fleetの資料は以下からダウンロードいただけます。

目次

共同輸配送とは

共同輸配送とは、従来、個別に配送を行っていた複数の企業が、トラックやコンテナなどを共同化することによって、配送する荷物をまとめて積合せにして輸配送する手段のことです。この方法は、複数の企業が協力して物流コストを削減し、輸配送効率を向上させることを目的としています。

共同輸配送の形態

共同輸配送には、主に二つの形態があります。一つは「荷主共同輸配送」で、異なる荷主が共同で特定の輸送業者を利用する形態です。もう一つは「輸送業者間共同輸配送」で、複数の輸配送業者が互いを利用し合う形態です。(本記事では、特に荷主共同輸配送について詳しく解説します。)

荷主共同輸配送により、各荷主は配送コストの削減や配送効率の向上、さらには環境負荷の低減といったメリットを享受することができます。

共同輸配送の仕組み

共同輸配送は、複数の企業が物流拠点を共有し、荷物を一箇所に集約してから効率的に配送する方法が一般的です。このプロセスにより、無駄な走行を減少させ、配送時間の短縮やコストの削減を実現します。

共同輸配送が注目される背景

従来、各荷主は個別に輸配送を行っていましたが、車両内の空きスペースが多く、積載効率の低さが課題となっていました。また、物流の2024年問題によるドライバー不足の深刻化も、共同輸配送が注目される要因です。

共同輸配送は、この課題を解決し、物流コストの削減と効率化を図る方法として注目されています。

国土交通省も共同輸配送を推奨

国土交通省は、人手不足の深刻化、頻発する災害や環境問題への対応を背景に、企業の垣根を越えた連携による物流の効率化と生産性向上を推奨しています。共同輸配送は、これらの課題を解決する一助として注目されています。

「共同物流等の促進に向けた研究会」では、複数の荷主や物流事業者が輸配送などを共同化する「ヨコの連携」と、発着荷主や物流事業者が荷待ち時間の削減に取り組む「タテの連携」を推奨しています。共同輸配送などのヨコの連携とタテの連携によって、サプライチェーン全体で物流の効率を向上させる取り組みを広義の「共同物流」と位置づけ、幹線物流・地域内物流ともにその取り組みを推進していくべきと提言しています。

荷待ち・荷待ち時間とは|概要や現状、発生する9つの原因、影響、行政の取り組み、改善・削減方法などを解説

荷待ち時間…

2025.12.26

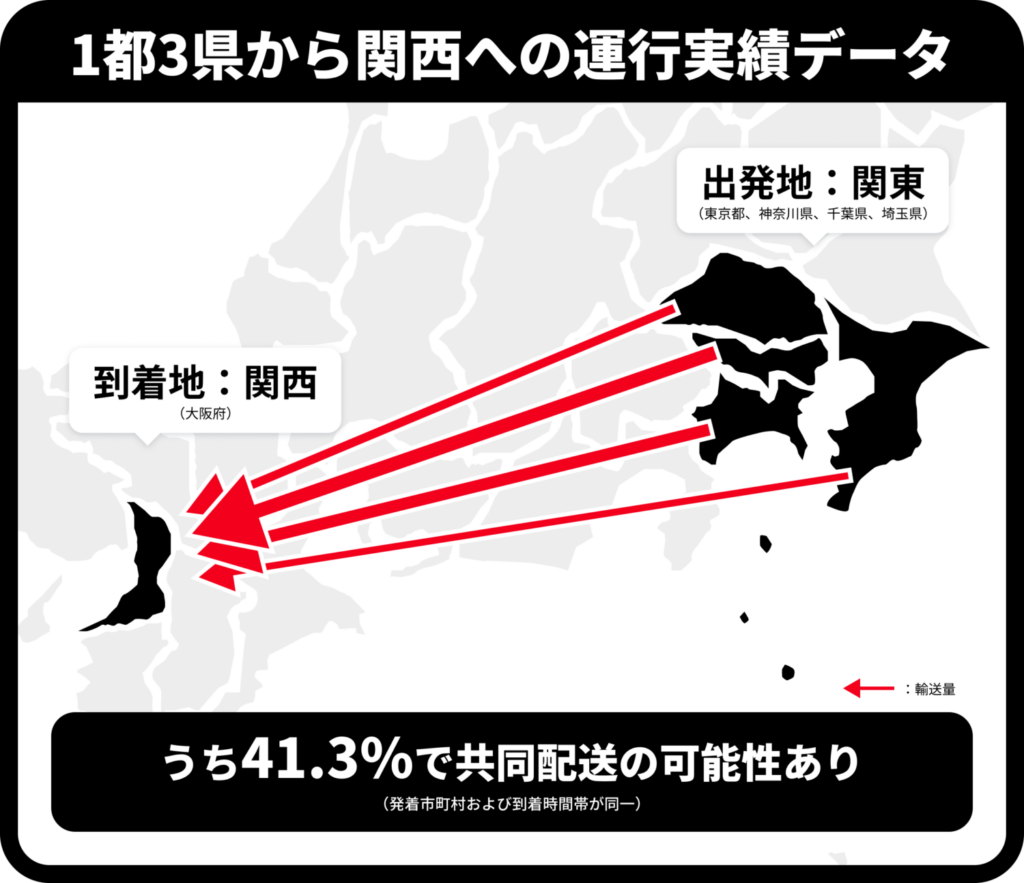

【独自調査】共同輸配送の実現可能性

41.3%で共同輸配送の実現可能性がある

Hacobuは、トラック予約受付サービス「MOVO Berth(ムーボ・バース)」に蓄積された物流ビッグデータを活用した共同輸配送の実現可能性に関する分析を実施しました。その結果、ある1日のMOVO Berthで取得できる運行のうち、41.3%で共同輸配送の実現可能性があることがが明らかになりました。

詳細は以下をご覧ください。

参考:MOVO(ムーボ)の物流ビッグデータから、1日の運行のうち41.3%で共同配送の実現可能性があることが明らかに

共同輸配送と路線便の違い

路線便は、1台の車両に複数の荷主の荷物を積み、それぞれの配送先へ順番に配送します。この際、物流事業者が積み合わせる荷物や配送ルートを指定し、荷主は指定することができません。

1台の車両に複数の荷主の荷物を積み込むことは共同輸配送も同じですが、全て同じ配送先へ届けるという違いがあります。また、積め合わせる荷物や配送先、配送ルートを荷主が決めることができます。

共同輸配送の手法

共同輸配送を効果的に実施するためには、適切な手法と運用体制の構築が必要です。ここでは、主な共同輸配送の手法として配送センター集約方式とミルクラン方式について詳しく説明します。

配送センター集約方式

配送センター集約方式は、各企業の荷物を一箇所に集めてから輸配送する方法です。これにより、物流の一元管理が可能となり、輸配送効率が大幅に向上します。

この方式では、配送センターが荷物の仕分けや積み込みを担当するため、各企業が個別に行っていた手間やコストを削減することができます。

さらに、集中管理により在庫の可視化が促進され、需要予測や在庫管理の精度向上にも寄与します。これにより、無駄な在庫の減少や欠品の防止が可能となります。

ミルクラン方式

ミルクラン方式は、複数の配送先を効率的に巡回する方法です。この方式では、一台の車両が複数の荷主から荷物を集め、最適なルートで配送を行います。

実際の導入事例としては、都市部でのコンビニエンスストアの配送や、製造業における部品の配送などが挙げられます。これらの事例では、ミルクラン方式による配送効率の向上とコスト削減が実現されています。

また、ミルクラン方式は、環境負荷の低減にも貢献します。複数の配送先を一度に回ることで、車両の走行距離を削減し、CO2排出量の抑制にも繋がります。

共同輸配送を導入する4つのメリット

共同輸配送を導入することで以下のようなメリットがあります。

輸配送を効率化できる

共同輸配送は、1台の車両に複数荷主の荷物を積むことで積載効率が向上します。積載効率が向上することで、全体の荷物をより少ない車両数で配送でき、輸配送効率が高まり、物流コストの削減につながります。

また、荷受けする側も対応する車両の台数が減り、負担が軽減されるため、全体の業務効率が向上します。

ドライバー不足の対策になる

物流領域では、慢性的なドライバー不足に加えて物流の2024年問題が深刻化しています。共同輸配送により、従来より少ないドライバー数で同一量の荷物を輸配送できるため、ドライバー不足の対策につながります。

さらに、ドライバーの長時間労働削減など、労働環境の改善にも寄与します。このように、共同輸配送はドライバー不足の問題解決に有効な手段です。

改善基準告示とは?荷主として1日13時間ルールを理解し、対策しよう

物流「2024年…

2026.02.03

コストの削減ができる

共同輸配送では、従来の配送に比べて必要な車両の数だけでなく、高騰する燃料費や人件費も抑えられ、物流コストを大幅に削減できます。

CO2排出量を削減できる

共同輸配送により、走行する車両の数が削減されることで、CO2排出量の削減が期待できます。これにより、輸配送による環境負荷が軽減され、持続可能な物流システムの構築が可能になります。共同輸配送は、環境保護の観点からも非常に有効な手段です。

物流領域・トラック輸送における「脱炭素」、必要な取り組みや最新事例を紹介

近年、気候…

2025.11.25

共同輸配送を導入する3つのデメリット

共同輸配送はメリットが多いですが、同時に以下のようなデメリットが生じる可能性があります。

柔軟な対応ができない

従来の自社のみの輸配送では、配送先の追加や荷物の変更・追加なども柔軟に対応できました。しかし、共同輸配送では事前に複数の企業でルートや時間をすり合わせて決定するため、急な変更や個別対応、時間指定、追加の積載などは対応が難しい場合があります。これにより、緊急対応が必要な場合に制約が生じる可能性があります。

配送状況の把握が難しくなる

共同輸配送では、1台の車両に複数の企業の荷物が積載されているため、各企業にとって配送状況の把握や荷物の場所の追跡が難しくなる場合があります。これにより、リアルタイムでの状況確認が困難となり、配送管理に課題が生じる可能性があります。荷物を追跡するためには、既存システムの改修や他社と共同のシステムを利用する必要があります。

料金設定が難しい

共同輸配送を物流事業者に依頼する場合、各荷主企業で連携し、新たな料金設定をする必要があります。どの程度の料金設定が妥当か、事前に綿密な話し合いが求められます。

共同輸配送を導入する課題(注意点)

共同輸配送を導入する際に注意しておくべき点を解説します。

パートナー企業を見つけることが困難

共同輸配送を行うには、自社の配送網にマッチする商材、エリア、サービスの配送案件が必要です。食品と化学品を混載することはできませんし、行き際、頻度などの条件を合わせる必要があります。 条件が合いやすい同業の競合他社と輸送網を構築するといったパターンがありますが、守秘義務などが障壁になることもあります。 自社の配送実態の把握、対象とするエリア、パートナー企業の検討・選定というステップが必要となります。

固定的な座組では変化に対応できない

共同輸配送を行う場合、一度の固定的なデータ分析に基づいて実施されるケースが多いですが、運ぶ貨物の量や頻度は季節等で変動するため、固定的な座組では変化に対応できないのが実情です。

物流システムの構築が困難

複数企業の物流システムを統合することは技術的にも運用的にも困難です。各企業が独自のシステムやプロセスを持っている場合、それらを統一する必要があります。このためには、共通のプラットフォームの導入やデータフォーマットの標準化が求められます。また、システム間の連携をスムーズに行うための技術的な調整も必要となります。さらに、システム構築には時間とコストがかかるため、事前の計画と十分な予算確保が重要です。

顧客要求対応が困難

各荷主の顧客要求が異なる場合、それぞれに対応するための柔軟な配送計画が求められます。これにより、配送スケジュールの調整や荷物の優先順位付けが複雑化します。特に、急ぎの配送や特殊な取り扱いを必要とする荷物に対する対応は、共同輸配送において難易度が高くなります。

これらの要求に効果的に対応するためには、柔軟なシステムと迅速な意思決定が必要です。また、各荷主との緊密なコミュニケーションも重要となります。

共同化に伴う調整コストが発生

共同輸配送の運用には、企業間での調整作業が必要となり、その際に発生するコストも無視できません。調整会議やコミュニケーションのための時間やリソースが必要となります。さらに、調整作業の複雑化に伴い、人的コストやシステム導入コストも増加する可能性があります。

これらの調整コストを最小限に抑えるためには、効率的なコミュニケーション手段の導入や、調整作業の自動化・効率化を図ることが求められます。

特定商材や地域条件による制約がある

共同輸配送の実施には、商材の特性や地域の条件が大きく影響します。特定の商材や地域においては、共同輸配送が難しい場合や一定の制約が生じることがあります。

例えば、温度管理が必要な食品や医薬品、大型家具などの特定商材は、特殊な配送条件が求められるため、共同輸配送の導入が難しい場合があります。

また、地理的に広範囲に分散する地域や交通インフラが整っていない地域では、共同輸配送の効果が限定的となる場合があります。

トラブルの対処法を決めておく

共同輸配送では、荷物の破損や紛失が発生した際の責任の所在や対応方法を事前に明確に決めておくことが重要です。企業間でトラブルが発生しないよう、ルールをしっかりと定めておくことで、スムーズな対応が可能になります。これにより、物流業務が円滑に進み、企業間の信頼関係も維持できます。

共同輸配送に向いている商材

共同輸配送は軽量で配送頻度が高いものが適しています。詳細を以下で解説します。

日用品

スーパーやホームセンターでは、日用品を複数のメーカーから少量ずつ仕入れるため、共同輸配送が非常に向いています。これにより、商品が別々に届くことで発生する荷受けの負担を軽減できます。また、共通システムの導入で配送状況を把握しやすくなり、業務がスムーズに進行します。

食料品

食料品、特に生鮮品は1個当たりのサイズが小さく、こまめな配送が必要です。従来の輸配送方法では非効率になりがちですが、共同輸配送を利用することで効率化が図れます。これにより、輸配送回数を減らしつつ、鮮度を保ったまま商品を届けることが可能になります。

医薬品

医薬品は形状が揃っているため、共同輸配送に向いています。ドラッグストア、処方せん薬局、病院などでは多種多様な医薬品を取り扱っており、共同配送を導入することで効率的に供給が可能になります。これにより、荷受け側の負担も軽減され、迅速な対応が可能となります。

もちろんこれら以外の商材でも共同輸配送の可能性はあります。自社の業界特性を考慮しながら、共同配送ができるか検討するのが良いでしょう。

共同輸配送の事例

最後に先進企業による共同輸配送の事例を紹介します。

イオンモールの共同輸配送

イオンモールでは、専門店企業へのサービスとして共同輸配送を実施しています。このサービスはイオンモールだけでなく、他社商業施設や路面店などへの集荷・配送も担っています。2023年2月より近畿・東海エリアでスタートし、2024年度中には全国展開を予定しています。これにより、効率的な配送が可能となり、店舗運営の負担軽減が期待されます。

参考:『イオンモールの共同配送サービス』エリア拡大について | イオンモール

味の素など5社による共同輸配送

味の素が中心となり、6社で「FーLINE®プロジェクト」を発足しました。2019年4月には、食品メーカー5社が共同で物流を担うFーLINE株式会社を設立し、各社バラバラだった納品伝票や納品ルールを統一しました。これにより、共同輸配送を実現し、効率的な物流体制を構築しています。

参考:FーLINEがめざすもの|先進技術 人財確保 共同配送 DX マテハン|FーLINE|価値ある物流品質を、ずっと。

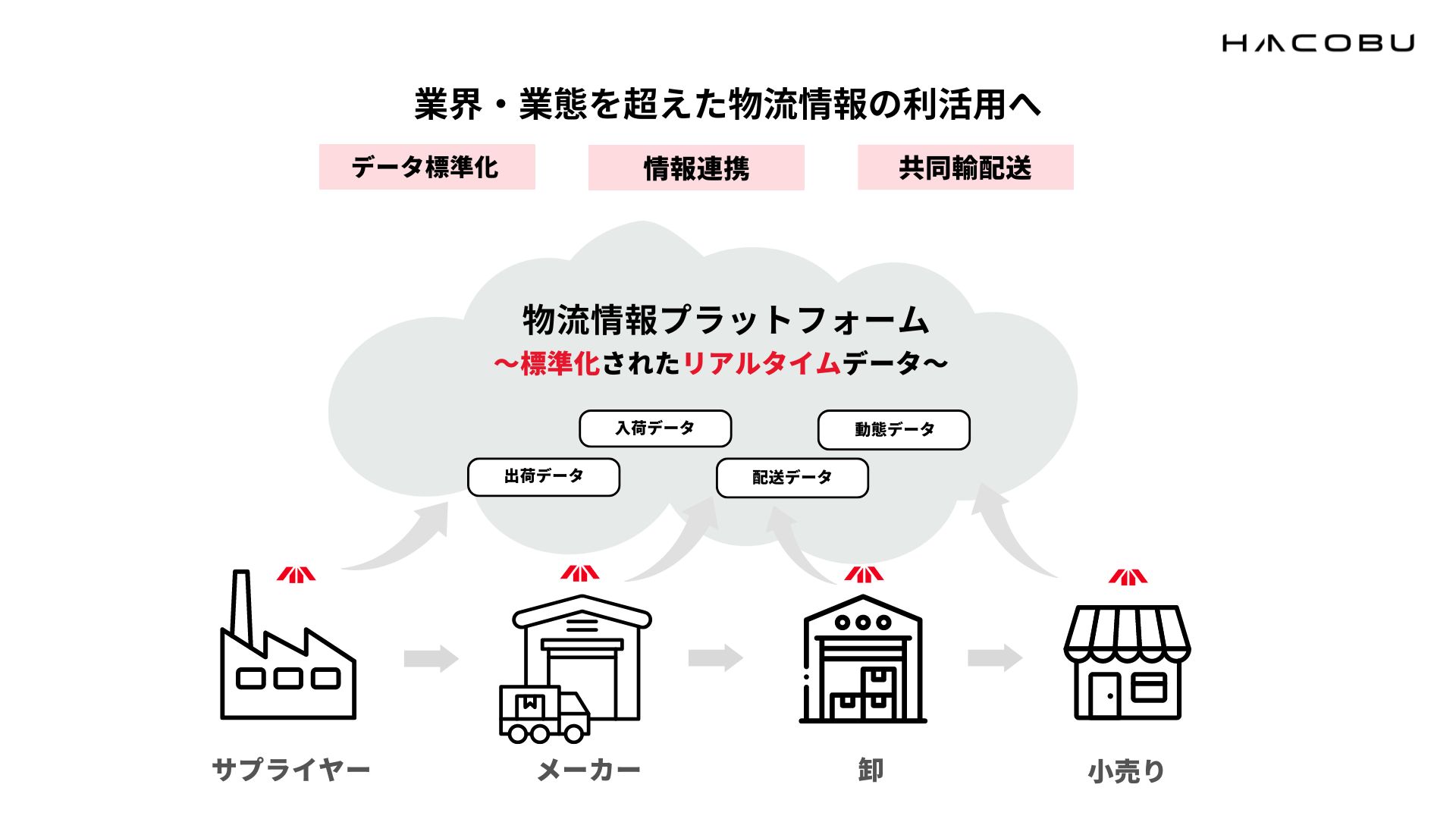

データを基にした共同輸配送ならHacobu

従来の共同輸配送は、分析のために各社がデータを持ち寄るところに課題がありました。そもそもデータを持っていない企業がある、データの定義が異なるなど、共同輸配送そのものは古くからありますが、その普及には時間がかかっています。

「データドリブン・ロジスティクスが社会課題を解決する」を信念に掲げるHacobuは、個社の枠を越えた物流ビッグデータの分析・活用基盤となる「物流情報プラットフォーム」の構築を推進し、以下のサービスを提供しています。

物流ビッグデータラボ

物流ビッグデータラボは、企業間で物流データを共有し、個社や業界の垣根を超えて物流の社会課題解決および共同輸配送の実現を目指します。

一度の固定的なデータ分析に基づいて実施されるケースでは、運ぶ貨物の量や頻度は季節等で変動するため、固定的な座組では変化に対応できないと解説しました。

一方、物流ビッグデータラボには、すでに多くのユーザーが日々利用しているMOVOに蓄積されたトランザクションデータを活用することが可能になります。これにより、分析のために各社がデータを持ち寄るというステップを省き、共同輸配送の実現に向けて、企業間でよりスピーディで効率的な議論や検証を実現します。

参画企業例

第1回のラボには、アスクル株式会社、キリンビバレッジ株式会社、株式会社スギ薬局、日本製紙株式会社、YKK AP株式会社が参画しました。

参考:Hacobu、業界横断型の「物流ビッグデータラボ」創設 。キリン、スギ薬局、日本製紙…データで共同輸配送を目指す

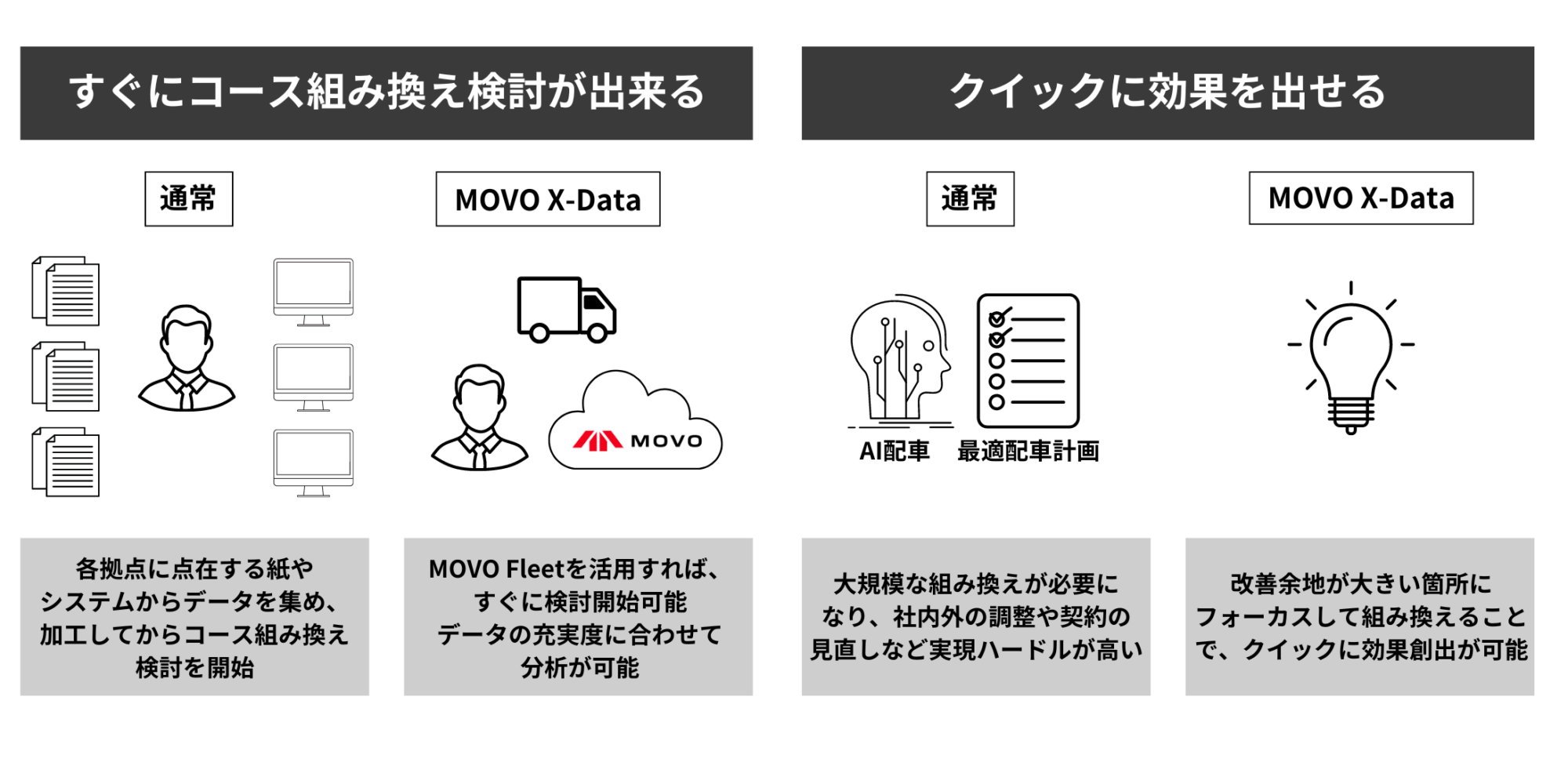

共同輸配送支援サービス「MOVO X-Data」

共同輸配送支援サービス「MOVO X-Data(ムーボ・クロスデータ)」は、蓄積された実績データを活用し、拠点間・企業間でのスピーディかつ効率的な検証を可能にします。さらに、課題の大きい運行を自動的に抽出し、具体的な改善案を提示します。これにより、変化する物流ニーズに柔軟に対応し、効率的な共同輸配送を実現します。

三菱食品との実証実験

Hacobuは、三菱食品とパートナーシップを結び、運行データの効果的な活用に向けた取り組みを進めてきました。三菱食品は、全国で物流パートナーのトラックに段階的にMOVO Fleetの導入を開始し、2024年度中には3000台に展開が完了する見込みです。2024年2月からは、MOVO X-Dataのプロトタイプを使用した実証実験を通じて、ユーザー視点でのニーズ抽出を進めてまいりました。

MOVO X-Dataを活用することで、時間、場所、頻度といった要素を基に、膨大な運行実績データから組み合わせ候補を抽出し、拠点間で配送コースを効率的に再構成することが可能になりました。

まずは配送実績の把握から始めよう

配送の効率化や環境負荷の軽減など多くのメリットがある共同輸配送ですが、いきなり他社と共同輸配送を行うことはハードルが高い場合があります。まずは自社の荷物がいつ、どのようなルートで配送されているかを把握することから始めてみてはいかがでしょうか。

動態管理サービスのMOVO Fleet(ムーボ・フリート)を活用することで、荷主側で自社の荷物の配送実績を把握できます。配送実績をデータで蓄積・分析していくことで、どの方面の荷物で共同配送の可能性があるかを検討していくと良いでしょう。

MOVO Fleetの資料は以下からダウンロードいただけます。

関連記事

お役立ち資料/ホワイトペーパー

記事検索

-

物流関連2法

-

特定荷主