物流業界の「2024年問題」とは|改正のポイントや対策をわかりやすく解説

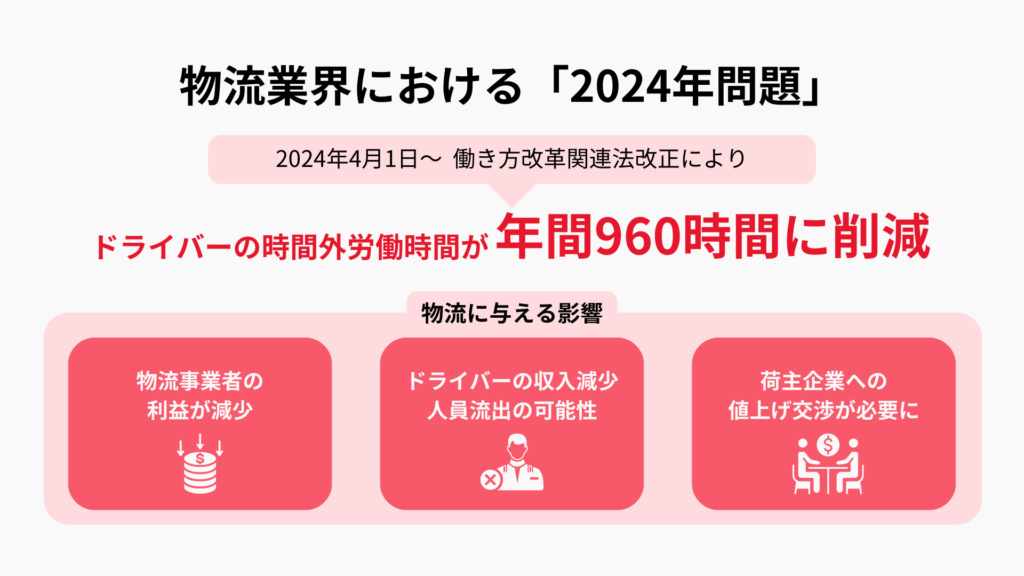

物流「2024年問題」とは、2018年に成立した働き方改革関連法によって2024年4月1日以降、ドライバーの時間外労働の上限規制により発生する様々な課題を指します。

物流「2024年問題」は、物流に関わる人だけでなく、全ての生活者にとって他人事ではありません。

この記事では、2024年問題の対応に迫られている方に向けて、物流業界(物流領域)における「2024年問題」について、与える影響や対策などを詳しく解説します。ぜひお役立てください。

目次

物流業界における「2024年問題」とは

物流業界における「2024年問題」とは、2024年4月からドライバーの労働時間に上限が設けられることで生じる様々な問題を指します。

働き方改革関連法改正により、ドライバーの時間外労働時間が年間960時間に制限されます。それによって、ドライバーひとり当たりの走行距離が短くなり、長距離での輸送が困難になることが懸念されています。

さらに、物流・運送業界の売上減少やトラックドライバーの収入の減少なども起こり得るとされています。

労働時間が規制される背景

労働時間が規制される背景として、トラックドライバーなどの職種における長時間労働が深刻化していることが挙げられます。

トラックドライバーの長時間労働は、ドライバーの若手不足や高齢化による慢性的な人手不足やEC市場の急成長に伴う物流量の増加などが要因です。

近年、ワークライフバランスが声高に叫ばれるようになり、2019年には働き方改革関連法改正によって労働者の時間外労働に関する規制が強化されています。例外的に物流・運送・建設・医療業界などは5年間の猶予期間が与えられていましたが、2024年3月にその猶予期間を終えるため、2024年4月からは物流・運送業界のトラックドライバーに対しても時間外労働規制が適用されます。

自動車運転の業務における時間外労働の上限規制

労働基準法においては、労働時間は原則1週40時間、1日8時間(法定労働時間)以内の必要があると定められています。

その一方で、自動車運転の業務については、長時間労働の背景に業務の特殊性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限について適用が5年間猶予され、また、一部特例つきで適用されることになりました。

自動車運転業務においては、特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間とされています。

時間外労働と休日労働の合計については、「月100時間未満」「2〜6カ月平均80時間以内」とする規制は適用されません。

また、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6カ月までとする規制は適用されない、と定められています。

物流業界における「2024年問題」の現状

物流の「2024年問題」は、2024年4月からトラックドライバーの時間外労働が年960時間に制限され、拘束時間も見直されたことで、輸送力不足が2024年度で約14%、2030年度で約34%に達するという社会課題のことです。

政府は共同輸配送やモーダルシフト、取引適正化、物流DXなどの対策を推進し、現場では、発着予約による荷待ち削減、配車最適化や動態管理の導入、配送頻度やリードタイムの見直し、運賃の適正化交渉など、課題解決へ向けて積極的に取り組みを行っています。

現時点では、社会全体で深刻な停滞は大きくは発生しておりません。しかし、それは物流現場の配車担当やドライバーの「気合い」「根性」といった努力で現場を回しているからにすぎません。人手不足や長距離輸送・多頻度小口配送への対応難も続いています。第6回我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議では、2030年までの期間を物流革新の集中改革期間と位置付けており、今後も「2024年問題」に対する継続的な取り組みが必要です。

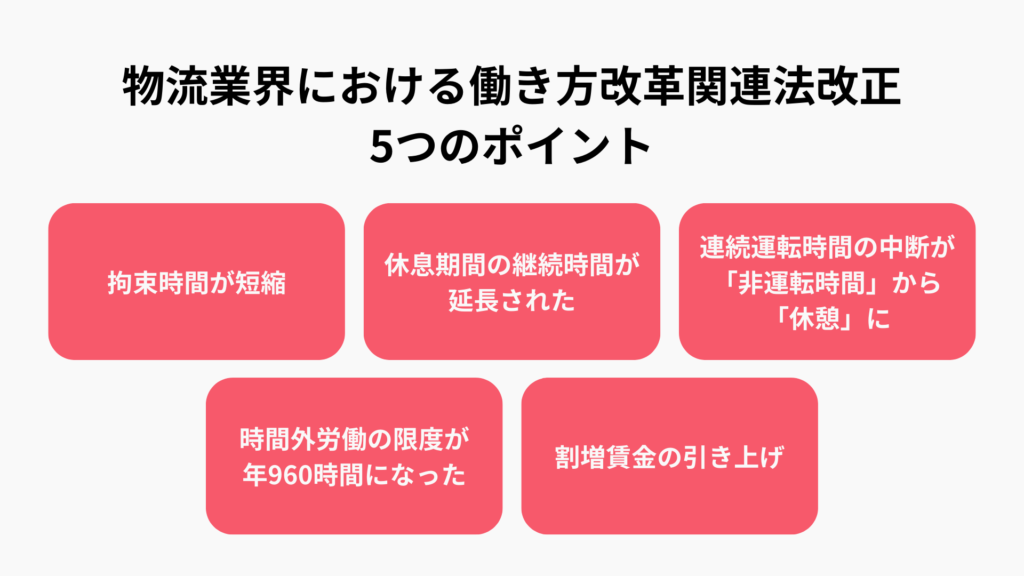

物流業界における働き方改革関連法改正のポイント

物流業界における働き方改革関連法改正のポイントとして、以下の5点が挙げられます。

・拘束時間が短縮された

・休息期間の継続時間が延長された

・連続運転時間の中断が「非運転時間」から「休憩」になった

・時間外労働の限度が年960時間になった

・割増賃金の引き上げ

参考:トラック運転者の労働時間等の改善基準ポイント|厚生労働省

それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

拘束時間が短縮された

まず、1日の拘束時間は13時間となり、これについては改正前と変わりありません。しかし、改正前の最大拘束時間は最大16時間・15時間超は週2回までですが、改正後は最大15時間となり、14時間超は週2回までとなりました。ただし、宿泊を伴う長距離貨物輸送の場合は最大拘束時間は16時間まで延長可能で、これは週2回までです。

1カ月の拘束時間については、改正前は原則293時間ですが、改正後は年間の総拘束時間が3,300時間、かつ1カ月の拘束時間は284時間までと短縮されました。

また、改正前においては労使協定により年間6カ月までは、1年のうち6カ月までは年間3,516時間を超えない範囲内で1カ月320時間までに延長できましたが、改正後は1年のうち6カ月までは年間3,400時間を超えない範囲内で1カ月310時間までの延長が可能となりました。

拘束時間に関する注意点

「拘束時間」とは、始業時刻から終業時刻までの時間を指します。労働時間と休憩時間の合計となるため、仮眠を含めた休憩時間も含まれます。

1日の拘束時間は、始業開始から24時間以内の拘束時間で計算します。

2024年4月以降は、1カ月あたり284時間を超えて拘束時間が生じてよいのは連続3カ月までであり、かつ1カ月あたりの時間外労働時間数は100時間未満となりました。

ただし、以下の場合は特例となります。

・労使協定により、1年のうち6カ月までは年間の拘束時間が3,400時間を超えない範囲内で1カ月310時間まで延長が可能

・宿泊を伴う長距離貨物運送の場合、1週について2回に限り、1日の拘束時間を16時間まで延長が可能

休息期間の継続時間が延長された

拘束時間が短縮されるだけでなく、休息期間の継続時間が延長されました。

改正前では継続8時間だった休息期間が、改正後は継続11時間を基本とし、9時間を下回らないと定められました。

例外として、宿泊を伴う長距離貨物輸送の場合は、1週について2回に限り、継続8時間以上の休息期間を設けます。

また、休息期間が9時間を下回る場合は運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与える必要があるともされています。

連続運転時間の中断が「非運転時間」から「休憩」になった

連続して運転できる時間は、改正前では原則4時間ですが、改正後も変わりありません。

ただし、改正後は連続運転時間が4時間を超えそうな場合は、合計30分以上の「休憩」が必要になりました。

改正前は「非運転時間を確保すること」とされていたため、荷積みや荷卸しの作業を行うことも中断時間としてカウントされていましたが、改正後は「休憩」でなければ認められません。

また、例外としてサービスエリアやパーキングエリアに駐停車できないことにより、やむを得ない場合は、連続運転時間を4時間30分まで延長可能とされています。

時間外労働の限度が年960時間になった

以前より物流業界では、ドライバーの時間外労働は課題のひとつとして認識されていましたが、働き方改革関連法に伴う「時間外労働時間の上限規制」は、労働者の長時間労働を是正し、負担を軽減することが目的で定められました。

改正前の自動車運転業務の年間の時間外労働時間上限は1,176時間ですが、改正後は960時間を上限として規制されることになりました。

原則として1カ月45時間及び1年360時間となり、臨時的な事情がある場合も年960時間が限度とされています。

休日労働については、2週間に1回を超えず、かつ休日労働によって拘束時間の上限を超えないことが必要です。

また、時間外労働や休日労働は、いわゆる「36協定」を結んだ上で、労働基準監督署への届け出が必要となります。

割増賃金の引き上げ

働き方改革に伴い、時間外労働の割増賃金も引き上げられています。

2022年3月31日までは、月間60時間以上の時間外労働の割増賃金率について、大企業では50%である一方で、中小企業は25%とされていましたが、2023年4月1日より、中小企業に関しても割増賃金の割合が大企業と同等の50%以上への引き上げが適用されています。

さらに、22時から翌5時(条例によっては23時から翌6時)までの深夜時間帯の時間外労働においては、深夜割増賃金として25%が加算されます。60時間を超える時間外労働かつ深夜労働の場合は、割増賃金率は75%となります。

改善基準告示の改正の記事もあわせてお読みください。以下の資料からもお読みいただけます。

「2024年問題」が物流に与える影響

物流の「2024年問題」によって、具体的にどのような問題が起こり得るのかをみていきましょう。

物流事業者の利益が減少

物流事業者は 、売上がドライバーの労働量に大きく依存する「労働集約型産業」というビジネスモデルが元になっています。

そのため、時間外労働時間の上限規制によりドライバーの労働時間が減ると、会社全体で行う対応可能業務量も減少することが予想されます。それに伴い、結果的に売上も減少する可能性があるとされています。

残業代そのものの削減にはなりますが、固定費はそのままであるため、トータルで利益が減少する恐れがあります。

また、人員を拡充する場合は採用コストや教育コストもかかるため、物流事業者の利益が減少することが予想されます。

ドライバーの収入が減り人員流出の可能性がある

物流業界で働くドライバーは、時間外労働を行っている人が多い傾向にあり、ドライバーの多く方は時間外労働による残業代を得ています。これによって、一定以上の収入を得ている方もいらっしゃるでしょう。

しかし、時間外労働が規制されることで、従来受け取っていた残業代がなくなり、収入が減少することによって、生活に影響が出るケースも考えられます。

収入が下がることでドライバーが他業種に転職したり、求人を募集しても収入面が問題となり応募が集まらなかったりといった、さらなる人材不足が起こる可能性があります。

ドライバー不足の要因とは?2024年問題による影響や効果的な解決策を解説

現在、物流…

2025.12.26

荷主企業への値上げ交渉が必要になる

2024年問題の影響によって、物流事業者は売上や利益の面でしわ寄せを受ける可能性があります。

物流事業者が利益の減少に対応するために、運賃を上昇させる措置をとる可能性も考えられます。売上の減少分を運賃をあげることでカバーする措置が取られる場合、荷主が支払う運賃が上昇し、物流にかかるコストが増加する恐れがあります。

その際には、荷主企業との運賃値上げ交渉が必要になるため、荷主企業が取引先の変更を検討する可能性もあるでしょう。

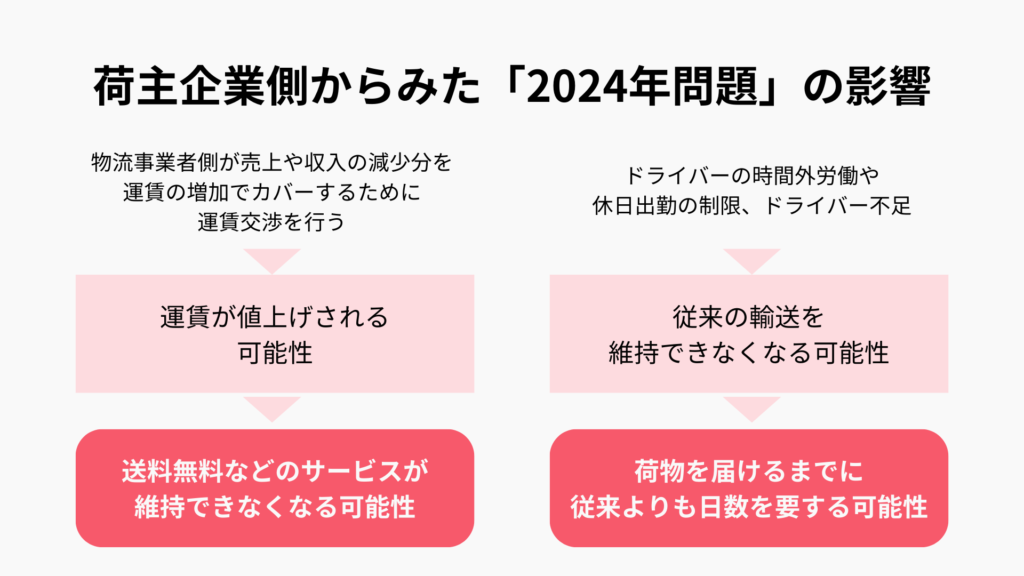

「2024年問題」が荷主企業に与える影響

「2024年問題」は荷主企業にどのような影響を与えるのでしょうか?ひとつずつ見ていきましょう。

運賃が値上げされる可能性がある

前述のとおり、物流事業者側が売上や収入の減少分を運賃の増加でカバーするために運賃交渉を行い、運賃が値上げされる可能性があります。

荷主において物流コストの増大は、利益や売上の減少につながるため、事業経営に直接的に関わる大きな問題となるでしょう。

また、物流コストが増加した分、従来提供していた送料無料などのサービスが維持できなくなることも起こりかねません。

運賃の値上げを受け入れる、もしくはほかの物流事業者を探すなどの対応が必要になります。

従来の輸送を維持できなくなる可能性がある

トラックドライバーの時間外労働や休日出勤の制限、ドライバー不足によって、従来の輸送を依頼できなくなる可能性も生じます。

例えば、短日数での長距離輸送や急な依頼などに対応してもらえないことなどが挙げられます。従来よりも、荷物を届けるまでに日数を要することも起こり得るでしょう。

それだけでなく、運送の依頼先が見つからないことも考えられます。そのため、業務スケジュールの見直しが必要になります。

「2024年問題」の罰則を回避するためのポイント

改正後に万が一上限を超えて残業を命じた場合、6カ月の懲役または30万円以下の罰金が課せられるなど厳しい罰則規定が設けられています。また、適切な対応をしなければ、訴訟リスクも生じるため、注意が必要です。

ここでは、物流事業者が「2024年問題」に適切に対応するためのポイントについて解説します。

自社の労務の状況を把握する

罰則や訴訟リスクを回避するため、正しい対応ができているか確認する必要があります。まず、自社の労務管理状況を把握しましょう。

・雇入時に労働条件を書面で通知しているか

・固定残業制を導入している場合は、金額と残業時間を提示しているか

・土曜日(週6日目の勤務日)は、 1 時間目から残業扱いにしているか

・トラックなどを破損した場合には、保険の免責部分を労働者から徴収しているか

特に、適切な勤怠管理がされているかは重要な要素です。労務管理トラブルで訴訟問題に発展する要因は、賃金の未払いが多い傾向にあります。以下の点において正しい対応ができているか、確認しましょう。

・最低賃金を上回っている

・給与体系の適切な説明がされている

・割増賃金が適切に支払われている

人事制度を見直す

自社の労務の状況を把握するだけでなく、事業成長を踏まえた人事制度の見直しも必要です。まず、ドライバーとドライバー以外で分類し、別々に制度見直しを進めましょう。

ドライバーの人事制度の見直す際には、以下の3段階で進めると円滑に進められます。

・労働時間の把握

・時給単価の把握

・歩合給・評価給の検討

労働法違反がないか、2024年問題に対応できているか確認をしましょう。

また、2024年問題だけを視野に入れて人事制度の見直しに取り組む企業も少なくないでしょうが、会社の未来像を視野に入れて見直すことによって、従業員から魅力的な会社だと思われるようになります。それにより、環境の改善やモチベーションの向上にもつながり、人材も集まりやすくなるため、会社の未来像も視野に入れて人事制度を見直すと良いでしょう。

人事・労務についてはHRソリューションラボもご参考ください。HRソリューションラボは株式会社ミナジンが運営する人事労務の課題解決に役立つ情報メディアです。労務管理、勤怠管理、人事評価をテーマに人事・労務担当者のお困りごとを解決する情報を発信しています。https://minagine.jp/media/

物流事業者が「2024年問題」を乗り切るためにすべき対策

物流事業者が「2024年問題」を乗り切るために、すべき対策として以下の3つが挙げられます。

・人材を確保するための取り組みを進める

・対外的な広報活動をする

・システムを導入する

それぞれの対策について、詳しくご紹介します。

人材を確保するための取組みを進める

「2024年問題」によって、ドライバーひとりあたりの労働時間、売り上げが減少するため、人材確保は必須だといっても過言ではありません。

そもそも物流業界は人材不足が慢性化しているため、ほかの産業と比較しても有効求人倍率が高い状況にあります。そのため、人材を確保するためには、自社の労働環境や労働条件を整備する必要があります。人材を確保するために、柔軟な働き方に対応しましょう。

人材確保のための取組み例

人材確保の具体的な取り組み例としては、長時間労働の是正や時短勤務制度など従業員のニーズに応じた働き方の提供が挙げられます。ほかにも、住宅補助をはじめとした福利厚生の充実や、女性や高齢者など幅広い人材が働ける環境を整備することも大切です。

労働環境・条件の改善や働き方の柔軟化などに取り組むことによって、求職者が働きたいと思うような会社作りを行いましょう。

また、下記のメディアもご参考ください。

『仕事・人生・自分』を変える学びのメディアLife and Mind+

コミュニケーション能力を上げたい方へ:日本コミュニケーション能力認定協会

「NLPについて知りたい、学びたい人のためのNLP学び方ガイド」

対外的な広報活動をする

「2024年問題」は、物流事業者だけで解決できない部分もあります。物流領域だけでなく一般の消費者の方やほかの業界にも大きな影響を及ぼす可能性があるため、「2024年問題」を社会全体の問題として、広く一般に認識してもらえるよう広報活動を進めることも重要です。具体的には、SNSやブログ、自社のホームページ、パンフレットなどの媒体を活用し、人件費の高騰のため割増賃金が上がることや、労働時間の制限によって配送量や物流・運送料金に影響が出ることに対して理解を促すことが挙げられます。

このような活動を通して社会に問題意識を浸透させることにより、運賃アップも行いやすくなるでしょう。

システムを導入する

これまで以上に労働時間が限られている中で業務をこなしていくためには、業務の効率化は必須だといっても過言ではありません。まずは現在の業務を根本から見直し、必要な業務にシステムを導入してDX化を進めることによって、業務の効率化を図れます。

例えば、物流業界においてはトラックの荷待ち時間の長さは大きな課題になっています。荷待ち時間を削減することによって、ドライバーの時間外労働時間や休日労働が制限されたとしても、運べる荷物量を維持できる可能性があります。荷待ち時間の削減には、MOVO Berthのようなトラック予約受付システムの導入が効果的です。

MOVO Fleetのような動態管理システムを使い、自社だけでなく協力会社の車両も含めて走行実績を可視化・分析し、非効率を改善することでトラックの稼働率を向上させることができます。

またMOVO Vistaのような配車支援・配送案件管理のシステムを使うことで、電話やFAXで配車をしたり配送案件をアナログに管理することなく、クラウド上で配車・配送案件管理・請求処理を行うことができるので、FAXの作業やアナログな請求処理の業務工数を削減できます。

業務を効率化することによって、短い時間でも売り上げが確保できたり、労働の負担・労働時間減により採用活動が有利になったりなど、そのメリットは大きいといえるでしょう。

デジタルタコグラフとは | 種類や取得できるデータ、義務、メリット、デメリット、補助金、おすすめのメーカーなどを解説

デジタルタ…

2025.12.26

荷待ち・荷待ち時間とは|概要や現状、発生する9つの原因、影響、行政の取り組み、改善・削減方法などを解説

荷待ち時間…

2025.12.26

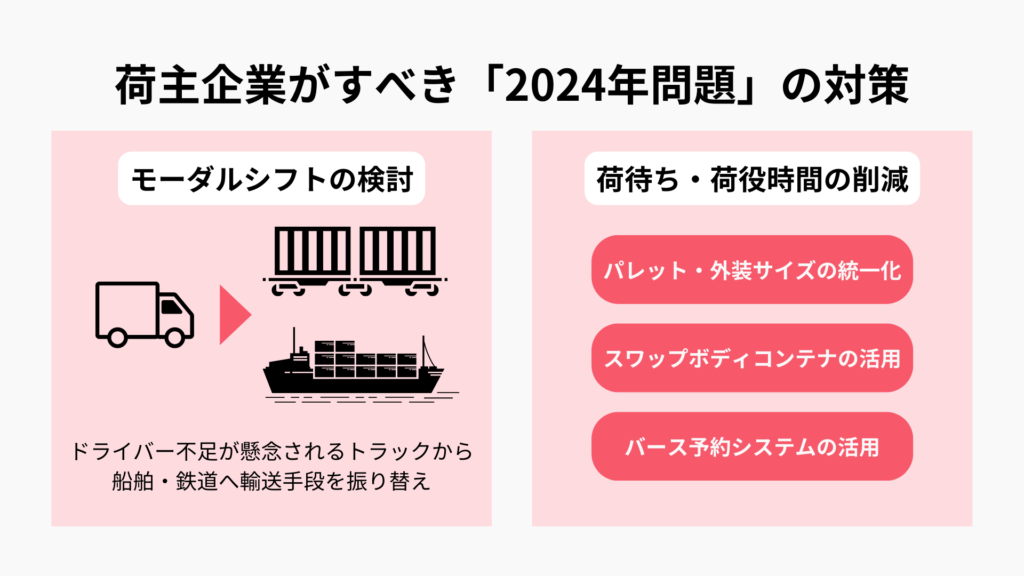

荷主企業が「2024年問題」を乗り切るためにすべき対策

2024年問題の解決に向けて、重要な鍵となる荷待ち・荷役時間を削減するための方法を3つご紹介します。

モーダルシフトを検討する

政府の発表によると、2024年問題による輸送力の減少が、2024年度に14%、2030年度に34%に達する可能性があると言います。

参考:物流の「2024年問題」と「送料無料」表示について|消費者庁 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/other/free_shipping/index.html

その対応策として、運転手不足が懸念されるトラックから船舶や鉄道へと輸送手段を振り替える「モーダルシフト」を進めるための目標を政府が掲げています。

モーダルシフトが2024年問題を解決する一助となるべく、国土交通省は推進事業補助金を交付するなども行っています。今後10年程度で、船舶の輸送量は5000万tから1億tに倍増、鉄道については1800万tから3600万tと、輸送量を増やす予定です。

しかし、300km以上の輸送にもトラックが多く利用されている現状があります。

今後は、トラック走行距離300kmを上限とした物流ネットワークを構築し、300kmを超過する長距離輸送については、鉄道・航空・海上輸送を活用したモーダルシフトが求められます。

参考:荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン|厚生労働省・国土交通省・全日本トラック協会 https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001428590.pdf

荷待ち・荷役時間を削減する

パレット・外装サイズの統一化

ドライバーの拘束時間が長くなる原因として、手積み・手卸し等で長時間の荷役作業が挙げられます。

パレット化されずバラ積みとなっている商品も多くなってしまうケースや、パレット化されていてもパレットのサイズや段ボールのサイズが異なることで、ドライバーの負荷となってしまいます。

パレットやダンボールの外装サイズを統一化することが、荷役時間の削減に貢献します。

スワップボディコンテナの活用

トラックドライバーの拘束時間を短縮させるには、「荷役分離」による生産性向上は欠かせません。そのために活用したいのが「スワップボディコンテナ」です。車体と荷台を分離することが可能です。分離中に荷役作業を行い、車両はその間、別の荷台を運ぶことも可能です。

大手企業が活用を本格化させている他に、荷主企業でも導入が加速しています。

参考:荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン|厚生労働省・国土交通省・全日本トラック協会 https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001428590.pdf

これらの取り組みは、検討から実際に導入・運用されるまでに時間を要します。そこで、少しでも予算を抑えて荷待ち時間や荷役時間を削減するためには、システムの導入による荷待ち時間の削減が効果的で即効性がある対応と言えそうです。

バース予約システムの活用

一定の時間帯に車両が集中して来場することで荷待ちが発生している場合、バース予約システムを活用して荷役時間を予約することで一定の時間帯の来場を分散し、荷待ち時間の削減が可能です。しかし自社開発でこのようなシステムを導入する場合、変わらず検討から実際に導入・運用されるまでに時間を要します。MOVO Berthのようなクラウド型サービスを導入することで、短期間で導入できますので、急ぎ2024年問題に対応することが可能です。

MOVO Berthの資料は以下からダウンロードできます。

積載率を向上させる

積載率の向上は、限られた輸送力でより多くの荷物を運ぶために重要となる課題です。

1台あたりの積載が増えれば、必要台数や走行距離を減らせるため、人手不足下でも配送能力を維持しやすく、ドライバーの拘束時間や待機のムダも抑えられます。結果として、輸送コストや燃料費、CO2排出が下がり、リードタイムの安定につながります。

現場の具体策としては、共同配送や積み合わせで空きスペースを減らし、出荷頻度と量をならす工夫、積み合わせしやすい梱包やパレチゼーション、データに基づく配車最適化など、複数の工夫を組み合わせることでドライバーの拘束時間の削減と積載率の同時改善が期待できます。

積載効率の基礎知識と向上の方法

積載効率は…

2025.11.25

「2024年問題」の解決に向けて

2024年問題は、働き方改革関連法による「ドライバーの時間外労働時間の上限規制」によって発生する様々な課題であり、しっかりとした対策を行うことが重要です。

2024年問題を解決するために、業務の効率化は欠かせません。システムを導入することで、短い時間で売上を確保できたり、残業時間の削減によって採用活動の際のアピールポイントになったり、数多くのメリットが得られます。

「DX化を実現したいがどのように進めたら良いのかわからない」、「自社に最適なソリューションがわからない」といったお悩みをお持ちでしたら、Hacobuが物流DXを一気通貫でサポートします。人手不足、高齢化、物流コストの上昇といった物流領域の課題を解決するソリューションを提供しています。

Hacobuが提供するサービスの概要資料はこちらからご覧いただけます。

関連記事

お役立ち資料/ホワイトペーパー

記事検索

-

物流関連2法

-

特定荷主