【2026年版】物流が抱える課題とは?15の課題や行政の取り組み、改善策について詳しく解説

物流は「経済の血流」と呼ばれるほど、物流が滞ることによって多くの人の生活に大きな影響を及ぼすであろう、社会的に欠かせない機能のひとつです。

しかしその一方で、物流領域は多くの課題を抱えていることも現実です。特に、物流の2024年問題やトラックドライバーの人手不足などは深刻な課題となっています。

本記事では、物流領域に関連する荷主企業及び物流事業の経営に携わっている方や物流センターの方に向けて、物流領域が抱える課題や解決策、今後の動向について、物流DXパートナーのHacobuが解説します。

物流の現状

市場規模から見る物流領域の現状

日本の物流領域は年間約32兆円の市場規模を誇ります。物価上昇により消費者の購買意欲が減少している一方で、物流の需要は依然として高まっています。運賃の値上げが相次ぎ、市場の拡大傾向が続くと予測されています。特にEC市場の急成長が物流の重要性を高めています。

消費者動向から見る物流領域の現状

物販系分野のEC市場の規模は年々拡大傾向にあり、2021年には13.2兆円にも達しました。 それに伴って、宅配便の取扱件数は2016年からのわずか5年間で23.1%も増加しています。

EC利用の急拡大により、消費者はより迅速で正確な配送サービスを求めています。特に「翌日配送」や「当日配送」などのニーズが高まっており、物流領域にとって大きな負担となっています。その結果、再配達の増加や効率的な配送方法の模索が課題となっています。

物流事業者の経営状況から見る物流業界の現状

下記は、2021年に日本自動車販売協会連合会が発表した「物流業界の現状と将来」の事業分野別市場規模をあらわした表です。2017年度のトラック運送事業の営業収入は約16兆円であり、物流事業全体のうち、約6割をトラック運送事業が占めていることが分かります。

出典:我が国の物流を取り巻く現状と取り組み状況|経済産業省・国土交通省・農林水産省

また、物流事業者の大半は中小企業であり、経営は厳しい状況にあります。特に、運賃の値上げや燃料費の高騰が企業の経営を圧迫しています。また、事業者の間では倒産やM&A(企業買収・合併)が増加しており、競争が激化しています。さらに、アナログ的な業務プロセスの存在が効率化を妨げており、デジタル化の推進が今後の課題です。

【2026年版】物流業界を取り巻く状況とは?仕組みや主要なプレーヤー、抱える課題や対策を解説

物流業界が…

2026.02.03

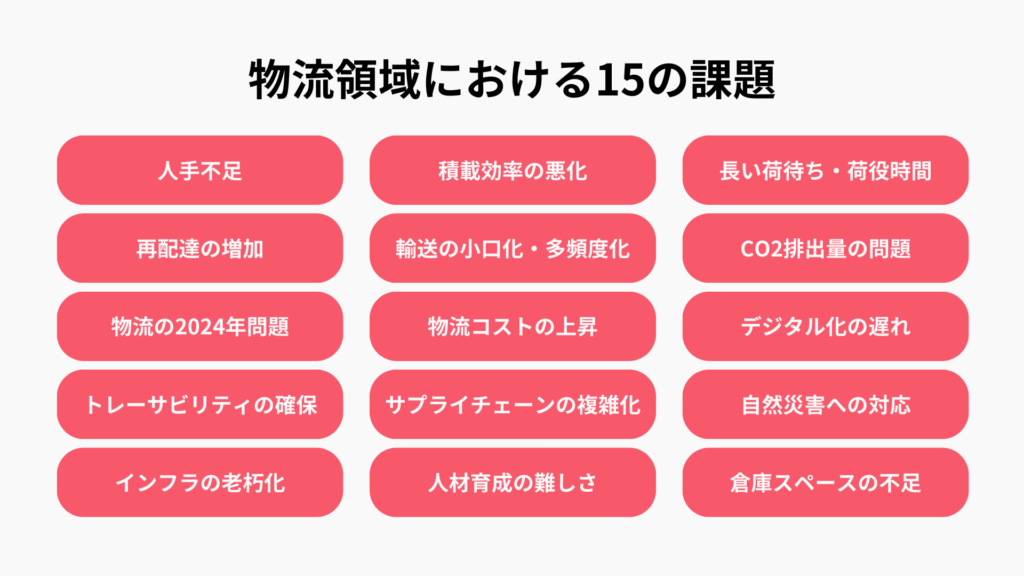

物流領域における15の課題

物流領域において、その市場は増加の一途を辿っていますが、この急激な市場の拡大によって”成長痛”ともいえる課題も浮き彫りになってきています。具体的に考えられる課題を15個あげてみました。

人手不足

少子高齢化に伴って労働人口全体が減少している中、特にトラックドライバーの人手が不足しています。2027年には日本のトラックドライバーは24万人不足すると推計されています。人手不足の要因のひとつが、全産業平均と比較し、長時間労働・低賃金であることです。

厚生労働省の「令和3年賃金構造基本統計調査」によると、トラックドライバーの年間労働時間は、大型トラック運転者が2,544時間、︎中小型トラック運転者が2,484時間で、 全産業平均の2,112時間と比較すると約2割も長くなっています。

一方で、トラックドライバーの年間所得額は、大型トラックドライバーで463万円、中小型トラックドライバーで431万円と発表されており、全産業平均の489万円よりも0.5割〜1割ほど低い傾向にあります。 またトラックドライバーの高齢化が進んでいる一方、若年層の参入は減少しており、過酷な労働環境と低賃金が人材確保を困難にしています。

ドライバー不足の要因とは?2024年問題による影響や効果的な解決策を解説

現在、物流…

2025.12.26

人手不足倒産

人手不足倒産とは、法的整理(負債1000万円以上)となった企業のうち、従業員の離職や採用難等による人手不足が要因となった倒産のことです。

2年連続で過去最多を更新した2024年では、人手不足倒産は累計342件発生し、うち物流業は46件(前年比+7件)と全体の約15%を占めています。

就業者の年代別構成比が、全業種では20〜29歳が約15%、50〜59歳が約20%であるのに対し、物流業の同構成比は20〜29歳が約10%、50〜59歳が約30%と就業者の高齢化が顕著です。物流業の企業の約75%が人手不足を感じているとの調査結果もあり、物流業において人手不足倒産は喫緊の問題となっています。

積載効率の悪化

前項で述べた長時間労働が懸念されている一方で、トラックの積載効率は低下傾向で推移しています。2005年には50.3%を記録していたものの、2022年度の営業用トラックの積載効率は39.7%と、40%を下回る低い水準にまで落ち込みました。ただでさえドライバー不足に陥っているにも関わらず、約60%は空気を運んでいることになっています。

出典:物流の2024年問題等に対応した物流効率化推進に関する調査研究

長い荷待ち・荷役時間

1運行当たりの荷待ち時間(物流拠点到着から積込み・取卸しまでの待機時間)が2時間を超えるケースが全体の約3割と、トラックドライバーにとって無駄な拘束時間も長時間労働の要因のひとつとなっています。

長時間の荷待ち時間がトラックドライバーの労働環境に大きな影響を及ぼしています。1運行でドライバーは1時間34分の荷待ち時間を経験しており、荷役時間と合わせて長時間拘束されるケースが頻繁に発生しています。特に、1時間を超える待ち時間が全体の50%以上を占め、2時間以上の待機も18%に及びます。こうした荷待ち時間は、ドライバーの長時間労働の主要な要因となっており、運送事業者と荷主の間で認識のギャップが存在することも問題を深刻化させています。実際には、運送事業者の7割超が待ち時間の発生を認識している一方、荷主の6割は「発生していない」と回答しています。物流領域全体での待ち時間削減や荷役作業の効率化が急務とされています。

荷待ち・荷待ち時間とは|概要や現状、発生する9つの原因、影響、行政の取り組み、改善・削減方法などを解説

荷待ち時間…

2025.12.26

有責待機とは?バースの予約運用で本質的な荷待ち時間削減に取り組もう

目次1 有責待機&…

2025.12.26

再配達の増加

他にも宅配業界では月に20万個以上の再配達が発生しており、これらも輸送効率の悪化につながり社会問題になっていると言えるでしょう。

2024年の調査では、宅配便の個数のうち約10.4%が再配達となっており、輸送の効率低下やトラックドライバーの負担増加の原因となっています。

輸送の小口化・多頻度化

国内貨物輸送量は、「重厚長大」から「軽薄短小」への産業構造の変化などによって、緩やかに減少してきました。昨今はECの宅配だけでなく、企業間物流や個人間でやり取りができるフリマアプリの普及も影響し、輸送の小口化・多頻度化が進んでいます。

小口化・多頻度化はいわゆる薄利多売になるわけで、それは従業員への負担が増えるだけでなく、管理コストや負担の増大にもつながってしまうことが課題でもあります。

CO2排出量の問題

近年、特に大きな課題となっているのがCO2排出量の問題です。

日本のCO2排出量に占める運輸セクターの比率は2割程度とされており、そのうち自動車輸送が半数以上を占めています。日本政府は環境規制への対応加速を打ち出し、2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを目指す方針を発表していますが、輸送の高頻度化、積載率の低下などを背景に改善が進んでいない状況です。今後はSDGsの視点からも、運輸セクターにおいて排出量削減に向けた対応がより一層求められるでしょう。

物流領域・トラック輸送における「脱炭素」、必要な取り組みや最新事例を紹介

近年、気候…

2025.11.25

物流の2024年問題

2024年4月に適用されたトラックドライバーの労働時間規制により、年間960時間を超える時間外労働が禁止されたことが、物流領域に大きな影響を与えると予想されています。この規制は、長時間労働の是正を目指しており、トラックドライバーの労働環境改善が目的です。しかし、この新たな制限により、長距離輸送ではこれまでの体制で荷物を運ぶことが難しくなり、「運べない荷物」が発生するリスクが高まっています。加えて、これまで残業に依存していた運送事業者にとっては、売上やトラックドライバーの収入が減少し、倒産や離職率の上昇も懸念されています。

物流の2024年問題については、以下の記事で詳しくご紹介しています。

物流業界の「2024年問題」とは|改正のポイントや対策をわかりやすく解説

物流「2024年…

2026.01.16

物流コストの上昇

物流コストの増加は、ここ数年で物流業界に大きな影響を与えています。特に2011年度以降、輸送費の高騰が荷主側の負担を増やしており、人手不足や燃料費の上昇がその要因として挙げられます。人件費はドライバー不足を背景に増加しており、労働環境の改善も進む中、今後もコスト上昇は避けられない状況です。

トラック輸送は特に燃料費への依存度が高いため、燃料価格の変動が直接コストに反映されます。燃料費の高騰と並行して、ドライバーの確保が難しくなっている現状では、運送業者の収益が圧迫されています。人件費の増加も物流コストの一部を占め、企業はさらなる経費負担に直面しています。

その一方で、業界内では低価格競争が続いており、多重下請け構造がその根本的な原因の一つです。下請け業者は低賃金での契約を強いられ、結果的にドライバーの賃金が抑えられてしまうため、労働環境の改善が進まない悪循環が続いています。

また、季節的な需要変動もコストに影響を与えています。繁忙期には多くのリソースが必要になるものの、閑散期には稼働率が下がり、収益が安定しにくい状況が生まれています。このように、さまざまな要因が絡み合い、物流業界全体にコスト上昇という大きな課題を突きつけているのです。

デジタル化の遅れ

物流業界はデジタル化の遅れが顕著です。紙ベースの業務が多く、手動入力の作業が効率を妨げています。特に中小企業ではITシステムの導入に対する投資が難しく、結果としてリアルタイムでの在庫管理や輸送状況の把握が困難になります。これにより、効率の悪化やコストの増加を招き、競争力が低下するリスクが生じています。

トレーサビリティの確保

物流業界ではトレーサビリティの確保が重要視されています。特にサプライチェーンの透明性が求められており、製品がどこにあるかをリアルタイムで追跡できる仕組みが必要です。消費者の安全意識が高まる中、トレーサビリティは信頼を得るための要素としても重要です。また、問題発生時のリコール対応を迅速に行うためにも、精緻なトレーサビリティが欠かせません。

サプライチェーンの複雑化

グローバル化が進展する中、サプライチェーンの複雑化が物流業界に大きな影響を与えています。多国籍な取引先との関係、複数の輸送手段の選択、そして異なる規制の対応が必要なため、全体のコントロールが難しくなっています。また、経済の変動や政治的なリスク、供給不安定化への対応も必要です。このような複雑さを効果的に管理するためには、優れたデータ活用やリスク管理が求められます。

自然災害やパンデミックへの対応

物流は外的要因に大きく左右される業界です。自然災害やパンデミックは物流ネットワークを分断し、サプライチェーンの停止や遅延を引き起こします。特にコロナ禍では、輸送ルートの確保や需要の急変に適応する必要がありました。今後も予測困難な事態に備え、リスク分散や代替輸送ルートの確保が求められ、レジリエンス強化が重要となっています。

インフラの老朽化

物流インフラの老朽化は、業務効率の低下やコスト増加の一因となっています。道路や橋梁、港湾設備が老朽化することで、輸送時間の遅延やトラックの維持費が上昇します。また、これにより交通事故のリスクも増加し、安全性が懸念されます。迅速なインフラ整備やリニューアルが、持続可能な物流を支えるために不可欠です。公共と民間の協力が鍵を握る課題でもあります。

人材育成の難しさ

物流業界における人材育成は、長期的な課題です。特に新技術や高度な管理能力を持つ人材が不足しており、これが効率低下の要因となっています。業界の変化が速い中で、企業は最新技術を活用できる人材を育成し、教育プログラムを充実させることが求められています。また、労働条件の改善やキャリアパスの明確化が、若手人材の確保や定着率の向上に不可欠です。

倉庫スペースの不足

電子商取引の急成長に伴い、倉庫スペースの不足が深刻化しています。消費者の即時配送要求が高まる一方で、商品を迅速に保管・出荷するためのスペースが足りていません。特に都市部では土地価格が高騰し、スペースの確保が困難です。これにより、配送遅延やコストの上昇が発生しています。物流企業はスペースの効率的な活用や自動化技術の導入でこの問題に対処する必要があります。

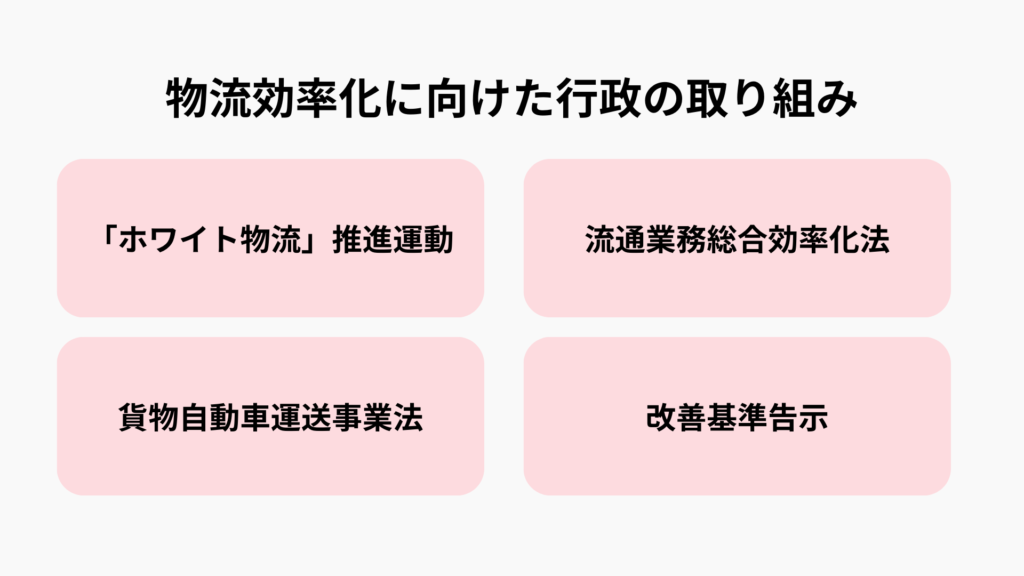

物流効率化に向けた行政の取り組み

現在、国土交通省や関係省庁が中心となり物流領域の課題の改善を目的に、トラックドライバーの働き方改革や物流の効率化などの様々な取り組みが行われています。

「ホワイト物流」推進運動

「ホワイト物流」推進運動とは、トラックドライバーの人手不足問題を解決するために取り組む運動のことを指します。 国土交通省が主体となり、経済産業省、農林水産省と連携して取り組んでいる社会運動です。深刻化が続くトラック運転者不足に対応し、国民生活や産業活動に必要な物流を安定的に確保するとともに、経済の成長に寄与することを目的としています。

物流事業者、荷主企業、納品先企業等が運動に参加する「自主行動宣言」を提出することで、アクションを促そうとするものです。具体的には、予約受付システムの導入やパレットの活用、集荷先や配送先の集約などを行い、トラックドライバーの負担軽減を促す取り組みです。

「ホワイト物流」推進運動とは?目的、物流領域の課題や参加するメリットなどを解説

EC業界の急û…

2025.11.25

流通業務総合効率化法

流通業務総合効率化法は、輸送網の集約やモーダルシフト、共同配送などにより、物流の効率化を図る法律です。物流の効率化への取り組みを荷主や物流事業者の努力義務とし、大規模事業者には物流統括管理者の選任と中長期計画の策定を義務付けました。国土交通省は、労働力不足や多頻度小口輸送の進展に対応するため、企業間連携による効率化と環境負荷軽減を支援しています。

貨物自動車運送事業法

貨物自動車運送事業法は、トラック運送業の公正な運営と安全確保を目的としています。2024年5月の法改正により、ドライバーの労働環境改善や業務効率化が強化されました。特に、事業者には安全管理の強化、長時間労働の是正、適切な運賃設定が求められました。また、一定規模の事業者には、物流効率化や環境負荷軽減を考慮した取り組みが求められています。

改善基準告示

改善基準告示は、トラックドライバーの労働条件を改善するために、労働時間や拘束時間の上限を定めたルールです。2024年4月に改正が施行され、1日の拘束時間は原則13時間、延長は16時間までとされます。さらに、休息期間は9時間以上が義務付けられ、年間の拘束時間は3,300時間に削減されます。荷主にも遵守が求められ、違反時には勧告や公表のリスクがあります。

荷主勧告制度とは?荷主勧告を受ける荷主の行為、企業に求められる対応などを解説

荷主勧告制…

2025.12.26

改善基準告示とは?荷主として1日13時間ルールを理解し、対策しよう

物流「2024年…

2026.02.25

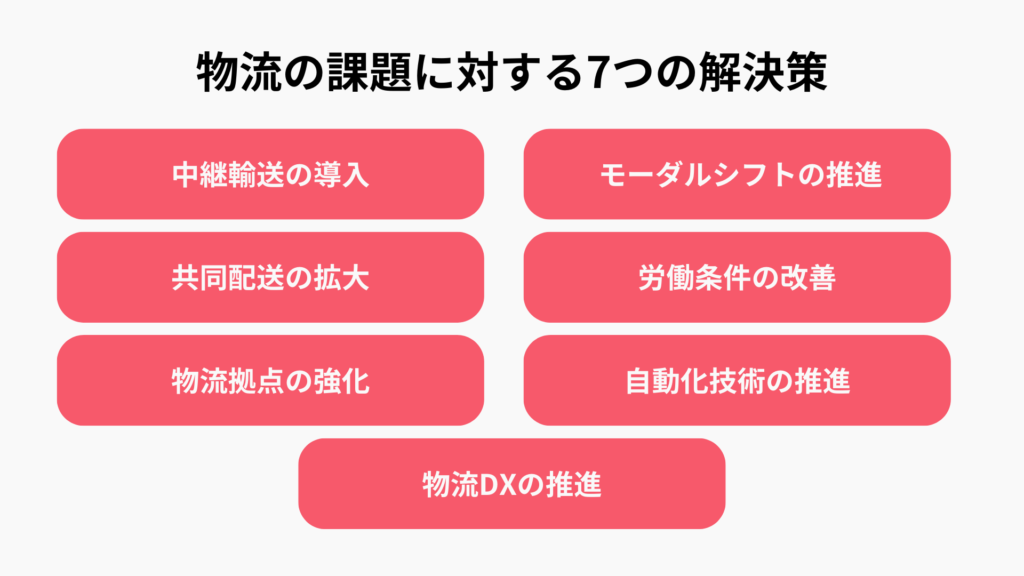

物流の課題に対する7つの解決策

物流領域が直面するさまざまな課題に対して、以下のような解決策が考えられます。それぞれが物流領域の効率化や持続可能性に貢献する取り組みです。

中継輸送の導入

中継輸送とは、長距離輸送でトラックドライバーが途中で交替するリレー方式です。これにより、1人のトラックドライバーが長時間労働せずに済み、労働時間規制にも対応できます。疲労軽減にもつながり、安全性も向上します。

モーダルシフトの推進

モーダルシフトは、トラック輸送を減らし、鉄道や船舶輸送に切り替えることで、環境への負荷を軽減する方法です。CO2排出を抑えながらも、大量の荷物を効率的に運ぶことができ、人手不足の解消にも寄与します。

共同配送の拡大

異なる業種の荷主同士がトラックを共有し、一度に多くの荷物を運ぶ共同配送を推進することで、積載効率を上げることが可能になります。これにより、輸送コストの削減と空車走行の低減が期待されます。

労働条件の改善

トラックドライバーの労働条件改善も重要な解決策です。標準的な運賃の導入や多重下請け構造の見直しにより、トラックドライバーの賃金を引き上げ、長時間労働を減らすことができ、業界全体の健全な労働環境が整います。

標準的な運賃とは?概要や目的、対象範囲、改正のポイントなどを解説

標準的な運…

2025.12.26

物流拠点の強化

複数の物流拠点を整備し、効率的な配送ネットワークを作ることが重要です。これにより、地域ごとに効率的な集荷・配送が可能になり、輸送の負担軽減が期待できます。

自動化技術の推進

自動運転トラックやドローンを活用した配送も、今後の物流業界のカギとなるでしょう。これにより、人手不足に対応し、長期的には物流の安定性と効率化が実現される見込みです。

これらの解決策を効果的に取り入れることで、物流業界の課題を克服し、持続可能な未来へとつながるはずです。

物流DXの推進

物流DXは、配車計画システムや動態管理システムなどのデジタルツールを活用して、物流の全プロセスを最適化する取り組みです。

例えば、配車計画システムを使うことで、効率的な配送ルートを瞬時に設定でき、ドライバーの労働時間を短縮。これにより、運行コストも削減されます。また、動態管理システムを導入すれば、リアルタイムで車両の位置情報を把握し、予測外のトラブルにも迅速に対応可能です。

さらに、テクノロジーは、倉庫内の自動化やAIによる在庫管理など、輸送だけでなく保管プロセスの効率化にも貢献します。これらは、長時間労働や人手不足といった物流の根本的な課題を解決する手段として、今後ますます重要な役割を果たしていくでしょう。

デジタルタコグラフとは | 種類や取得できるデータ、義務、メリット、デメリット、補助金、おすすめのメーカーなどを解説

デジタルタ…

2025.12.26

物流DXならHacobu

物流が抱える様々な課題を解決するために、株式会社Hacobuで提供しているソリューションを大きく3つご紹介します。

トラック予約受付サービス 「MOVO Berth(ムーボ・バース)」

トラック予約受付サービスの「MOVO Berth(ムーボ・バース)」は、荷待ち時間の削減や、物流センターとトラック運転者のコミュニケーションの円滑化、物流現場の生産性向上を実現します。80万人(※1)のドライバーが登録し、利用事業所数は3万8000カ所を突破(※2)、現在6年連続シェアNo. 1(※3)を誇るサービスです。

また、待機時間・作業時間・入退場車両などのデータの取得が可能なため、庫内業務の改善や全社の物流DXにも活用することが可能です。

トラック予約受付サービス 「MOVO Berth(ムーボ・バース)」

動態管理サービス 「MOVO Fleet(ムーボ・フリート)」

動態管理サービスの「MOVO Fleet(ムーボ・フリート)」は、5秒に1回のリアルタイム位置情報取得によって、正確に車両の現状を把握することができ、走行ルートや速度ログ、CO2排出量目安、着荷、停留など多角的なデータの蓄積を実現します。

取引先との情報共有や協力会社も含めた一括管理もできるため、データを用いた全社的な物流改革に活用いただくことが可能です。

動態管理サービス 「MOVO Fleet(ムーボ・フリート)」

配車受発注・管理サービス 「MOVO Vista(ムーボ・ヴィスタ)」

配車受発注・管理サービスの「MOVO Vista(ムーボ・ヴィスタ)」は、配車依頼から金額確認までを行うことができるため、協力会社への配車依頼業務を効率化が可能です。複数拠点での導入・活用することによって、本社では拠点横断でのデータの分析が可能となり、物流DXを促進するデータ活用にも役立ちます。

配車受発注・管理 「MOVO Vista(ムーボ・ヴィスタ)」

物流の今後

トラックドライバーの人手不足や輸送効率の悪化、進む脱炭素による環境規制への対応など、物流領域は様々な課題を抱えています。

今後は、新技術の活用に加え、物流業務のアウトソースの進展や異業種を含めたアライアンスによる業界再編のほか、物流ベンチャーの台頭など、業界構造が大幅に変化する可能性も想定されます。

しかし、物流はメーカーの物流部門、卸の物流部門、小売りの物流部門など、関与する企業が多岐にわたり、個社での改善には限界があるともいえます。商慣習の改善や規格の統一などといった、サプライチェーン全体の観点からの全体最適化を目指すためには、デジタルツールなどの最先端のシステムを導入することが重要です。

「MOVO(ムーボ)」は、SaaS型の物流管理ソリューションとして、荷待ち時間でトラックを効率的に稼働させられない問題やトラックが手配しにくいという問題、そしてトラックの位置情報を把握できない問題などを解決するためのクラウドを提供しています。

物流現場の課題を解決する物流DXツール「MOVO」の各サービス資料では、導入効果や費用について詳しくご紹介しています。また、MOVOの導入事例や物流に関するお役立ち資料もご用意しましたのでご活用ください。

各種資料は、こちらからダウンロードいただけます。

\物流課題を解決する糸口が見つかる!/

(※1)定義:利用者が「MOVO Berth」を利用する際に登録するドライバー電話番号のID数

(※2)定義:「MOVO利用事業所数」とは、MOVO 導入拠点に加えてMOVO を利用する事業所数のアカウントを合計した数字。Berth(拠点+配送手配事業者)・Vista(部門数)・Fleet(運行管理会社数)の3サービス合計値

(※3)出典 デロイト トーマツ ミック経済研究所『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望【2025年度版】』https://mic-r.co.jp/mr/03650/ バース管理システム市場のベンダー別拠点数。本調査に参加した国内主要システム6社の拠点数合計をシェア100%とした場合のシェア

物流DXとは?課題解決と2024年問題対策、業界特有の成功事例を解説

近年、さま…

2025.12.22

関連記事

お役立ち資料/ホワイトペーパー

記事検索

-

物流関連2法

-

特定荷主