物流特殊指定とは?下請法との違い、違反事例や罰則、企業の対応策について解説

「物流特殊指定」は、荷主と物流事業者間の取引において公正性を確保するために設けられた重要な規制です。2024年には違反の疑いで荷主の社名が公表されたことが大きな話題となりました。これらの事例は、荷主企業がこれまでの慣行を見直す必要性を強く示しています。

本記事では、物流特殊指定の基本的な内容、制度の背景と目的、具体的な禁止行為、対象取引、下請法との違い、制度が企業に及ぼす影響、そして荷主がとるべき具体的な対応策について、物流DXパートナーのHacobuが解説します。

目次

物流特殊指定とは

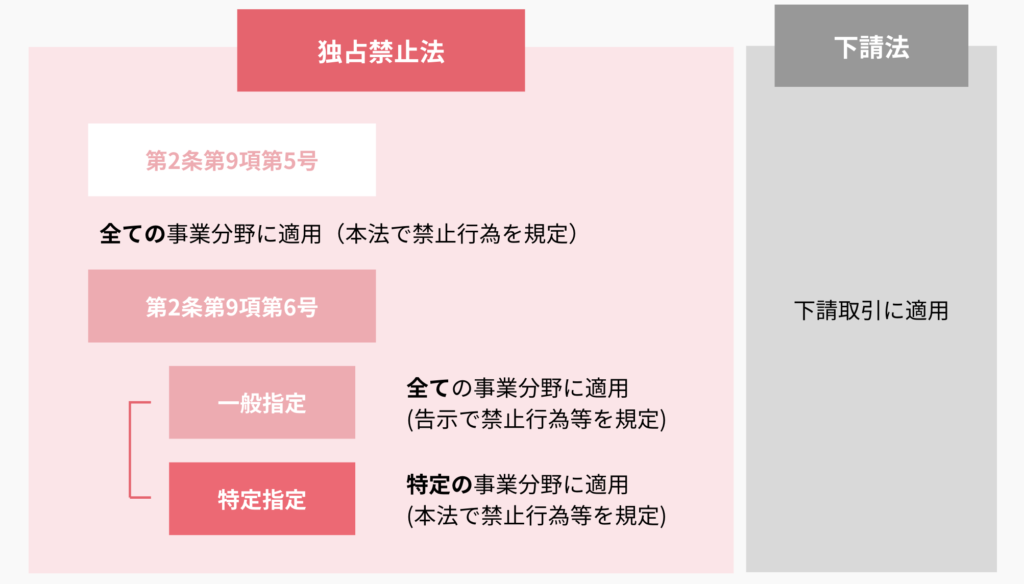

物流特殊指定を理解するためには、まず独占禁止法と「優越的地位の濫用」について理解しておくことが大切です。

独占禁止法とは

独占禁止法は、企業間の公正で自由な競争を守るための法律です。不当に取引条件を強いる、取引先を差別するなどの「不公正な取引方法」などを禁止し、企業の自由な取引や健全な価格形成を妨げないように定められています。これにより、消費者の利益を保護し、経済の健全な発展を図ることを目的としています。

優越的地位の濫用とは

優越的地位の濫用とは、独占禁止法で「不公正な取引方法」として禁止されている行為のひとつであり、取引上優位な事業者がその立場を利用して取引先に不当な不利益を強いるものです。たとえば、自社への依存度が高い中小企業の取引先に対して不利な条件を押しつけるようなケースが該当します。こうした行為は取引先の自由な判断や公正な競争を阻害するため、一般指定・特殊指定の両面で規制されています。

特殊指定とは、特定の業種や取引において起こりやすい不公正な取引方法を具体的に定め、独占禁止法の一般規制に加えて特別に禁止する仕組みです。

物流領域における特殊指定

物流特殊指定とは、荷主と物流事業者の間で起こりがちな「優越的地位の濫用」を防ぐために定められた、公正取引委員会による独占禁止法上の規制です。正式には「物流分野における特定の不公正な取引方法」として、2004年に告示されました。荷主企業が自らの強い立場を利用して、物流事業者に対して過剰な値引きや無償業務の強要など、不利益を強いることが問題視されたことから、独占禁止法の一般的な不公正な取引方法の規制を補強する形で設けられています。

物流特殊指定の制度の背景と目的

背景

物流特殊指定が導入された背景には、荷主側による不公正な取引慣行が長年にわたり根強く存在していたことがあります。具体的には、物流事業者に対して過度なコスト削減要求や不当な無償作業の押し付けが行われ、とりわけ中小規模の事業者は資金力や交渉力の弱さから、それらの要求を断れずに従わざるを得ない状況が常態化していました。その結果、物流事業者の利益は圧迫され、経営の不安定化や従業員の労働環境の悪化が生じていました。こうした状況を是正する必要性が高まり、公正取引委員会は2004年4月に物流特殊指定を告示しました。

目的

物流特殊指定の目的は、荷主と物流事業者の取引において公平性を確保することにあります。優越的地位の濫用を防ぎ、立場の弱い物流事業者が過度な負担を強いられることなく、健全に成長し持続可能なサービスを提供できる環境を整えるための仕組みです。荷主側の不当な行為を抑制し、公正で対等な取引関係を促進することで、物流領域全体の健全な発展につなげることが期待されています。

物流特殊指定で規制される荷主の禁止行為

優越的地位の濫用を防ぐために、荷主は物流事業者に対し、以下の行為が禁止されています。

代金の支払い遅延

荷主が「顧客からの入金が遅れている」などの理由を口実に、物流事業者への代金の支払いを遅らせる行為です。こうした支払い遅延は物流事業者の資金繰りを悪化させるため、不当な行為とされ規制されています。

代金の減額

荷主が「コスト削減のため」などと一方的に支払額を減らす行為です。契約後に条件を変更して物流事業者に不利益を負わせる行為は、不公正取引として禁じられています。

買いたたき

「他社はもっと安い料金で請け負っている」といった圧力をかけ、過度に低い運賃で契約させる行為です。このような買いたたきは物流事業者の健全な経営を脅かすため、厳しく規制されています。

物の購入強制・役務の利用強制

物流事業者に対して、物流業務と無関係な物品(取引先の販売商品など)の購入を強要する行為です。また、特定のサービス契約を無理に利用させるなど、不要なコスト負担を強いることも禁止されています。

割引困難な手形の交付

通常よりも期間が長く、容易に資金化できない手形で代金を支払う行為です。たとえば1年以上の長期手形を渡すなど、物流事業者の資金繰りに悪影響を与える支払い方法は不適切とされています。

不当な経済上の利益の提供要請

契約に含まれていない追加業務や無償サービスの提供を求める行為です。追加の倉庫作業や納品先での特別な処理を無償で強いるような過剰な要求は、禁止の対象となります。

不当な給付内容の変更及びやり直し

完了した業務に対して、「指定の経路で運ばれていない」などと後から理由をつけてやり直しを命じ、しかも追加費用を支払わない行為です。こうした契約外のやり直し要求は不公正です。

要求拒否に対する報復措置

物流事業者が不当な要求を断ったことを理由に、荷主が次回以降の注文量を減らしたり、取引条件を一方的に悪化させる行為です。これは公正な取引関係を妨げるため禁止されています。

情報提供に対する報復措置

物流事業者が公正取引委員会に対して不公正な取引の情報を提供したことを理由に、取引条件を不利に変えたり、取引そのものを停止する行為です。公正取引委員会への通報を妨げる報復行為は違法とされています。

規制対象となる取引・適用条件

荷主が物流事業者に対して直接委託する場合

荷主が物流事業者に対して、継続的に物品の運送や保管を委託している場合で、かつ両者の資本金や取引上の立場が物流特殊指定で定められた関係(後述)に該当するとき、その荷主と物流事業者はそれぞれ「特定荷主」「特定物流事業者」として物流特殊指定の規制対象となります。

ここでいう「継続的」とは、必ずしも毎月決まって委託するような連続的な取引に限りません。不定期であっても、過去に何度も繰り返し委託や受託が行われている関係であれば、継続的な取引に含まれると考えられます。

適用条件

物流特殊指定は、荷主・物流事業者(元請物流事業者)間で、以下の関係にある場合に適用されます。これにより、資金力や組織規模で不利な中小物流事業者が、荷主から一方的な条件を押し付けられることを防止する仕組みが確立されています。

| 荷主 | 元請物流事業者 | |

| A | 資本金3億円超 | 資本金3億円以下(個人を含む) |

| B | 資本金1千万円超3億円以下 | 資本金1千万円以下(個人を含む) |

| C | 取引上の地位が優越している荷主 | 取引上の地位が劣っている物流事業者 |

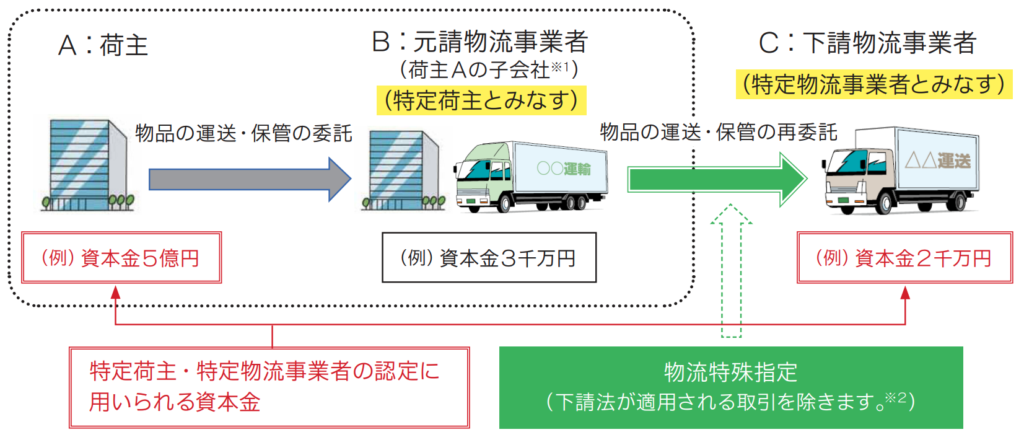

荷主の物流子会社が物流事業者に対して再委託する場合

荷主の物流子会社が、荷主から受けた物品の運送や保管の業務を、さらに別の物流事業者に再委託する場合があります。このとき、形式上は子会社と物流事業者の取引ですが、実質的には物流事業者が荷主から直接委託を受けているとみなされる場合があります。こうしたケースで、荷主と物流事業者の間が前述の適用条件(資本金や取引上の立場など)に該当する関係にある場合には、子会社と物流事業者との取引についても、物流特殊指定の規制が適用されます。

以下の例では、直接取引する荷主の物流子会社は資本金3千万円ですが、法適用としては資本金5億円(3億円超)の荷主と資本金2千万円(3億円以下)の下請物流事業者の組合せとなるため、物流特殊指定の適用条件に該当します。

※1:荷主が元請物流事業者の議決権の過半数を有していること(間接保有によるものも含みます)。

※2:資本金次第では下請法が適用されます。詳細は後述しますが、下請法の改正により、適用基準には従業員規模差も考慮されます。

物流特殊指定と下請法の違い

物流領域における取引の公正化を目的とする制度として物流特殊指定の他に、前述の下請法が存在します。両者は目的の方向性こそ共通していますが、適用される対象や義務、処分の内容などに違いがあります。

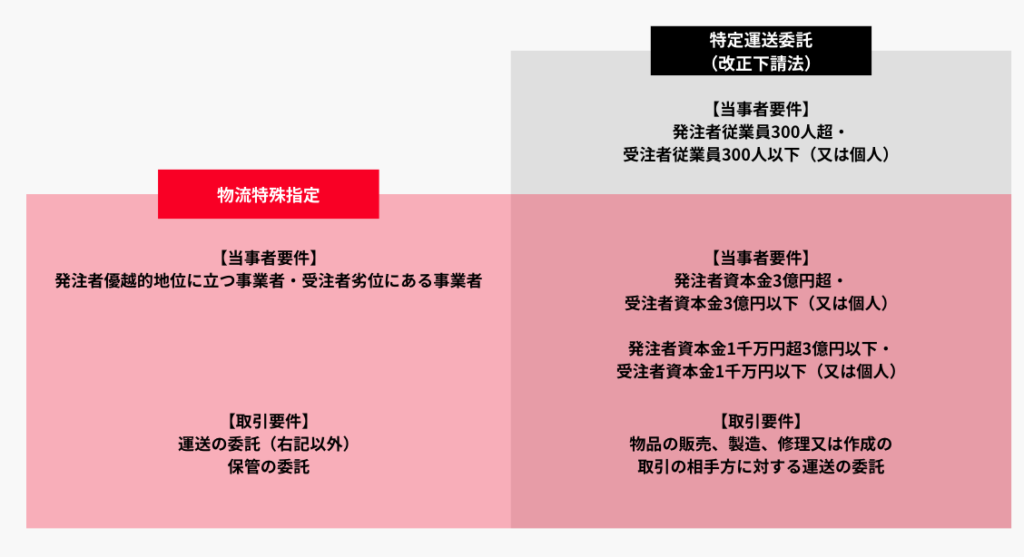

対象取引の違い

物流特殊指定は、荷主と元請物流事業者の間の委託取引に適用されます。一方で下請法は2026年1月の改正法の施行(予定)により、元請・下請物流事業者間だけでなく、荷主・元請物流事業者の間の委託取引にも適用されます。

適用条件の考え方

物流特殊指定は、資本金の差だけではなく、取引上の優劣関係が実質的に存在するかどうかが重要です。荷主が優越した立場にあり、物流事業者がそれに依存している関係であれば、資本金に差がなくても適用されるおそれがあります。優越性の判断には、取引依存度、荷主の市場での影響力、取引先の選択肢の有無などが総合的に考慮されます。一方で下請法は2026年1月の改正法の施行により、従業員数の差が適用条件に加わります。

義務の違い

物流特殊指定では、書面の作成や交付、保存、支払期日の設定といった具体的な義務規定は直接的に設けられていません。これに対し、下請法では、これらの義務が各事業者に課されており、書面管理や適切な支払いが求められます。

行政処分・罰則の違い

物流特殊指定に違反した場合は、公正取引委員会による警告や注意、排除措置命令、課徴金納付命令といった措置が取られますが、罰則は直接的に設けられていません。一方、下請法に違反すると、勧告や指導に加えて罰則が科される場合があります。

取適法(旧:下請法)とは?改正事項や物流領域への影響、独占禁止法・物流特殊指定との関係を解説

2026年1月に施…

2026.01.06

物流特殊指定による影響

物流特殊指定に違反した場合、荷主企業は公正取引委員会からの排除措置命令を受けるだけでなく、社名と違反内容の公表といった厳しい制裁を受ける可能性があります。

社名がテレビや新聞で報道されることで、企業イメージに広範な影響を及ぼすことがあります。特にNHKや主要民放で取り上げられた場合、その情報は数百万人に届き、さらにGoogle検索結果やSNS上でも拡散されることが考えられます。このような報道がなされれば、これまで積み重ねてきたブランド戦略や広報活動、採用活動、取引先への営業活動に影響が出るなど、物流部門以外にも多大な影響が生じます。

勧告・社名公表が企業全体に及ぼす5つのリスク──物流部門だけの対応では済まない理由

行政処分に…

2025.06.19

物流特殊指定の違反により社名公表がされてしまった事例

公正取引委員会は、物流特殊指定に該当し独占禁止法の規定に違反するおそれがあると判断し、今後、同様の行為を行わないように、以下の事例で警告と社名公表を行いました。

管工機材・住設機器等の卸売事業者の事例

ある管工機材・住設機器の卸売業者が、運送事業者に委託した搬送や積み込み作業について、時間外料金を支払わず、合意した発注額を「割戻金」などの名目で減額していた疑いがありました。また、同様の取引を複数の運送会社と10年以上続けていたとされています。

オフィス家具の製造販売事業者の事例

あるオフィス家具の製造販売事業者は、委託先のドライバーが契約で定めた8時間を超えて働いた際、一部の時間外費(基礎作業時間を超えて行われた業務に支払われる加算額)を支払わなかったとされています。また、運送事業者に対して配送業務以外の積み込みといった付帯作業も、無償で夜遅くに行わせていたといいます。

企業がとるべき対応策

物流特殊指定に違反し、社名が公表されてから対策を講じるのでは、手遅れになりかねません。こうした不公正な取引は、日頃から意識的に防ぐ姿勢が重要だと考えます。そのためにはまず、現場の配送実態や委託料金の内容を正しく把握しておくことが欠かせません。

配送実態の把握

まず大切なのは、現場の配送実態をきちんと把握することです。納品先や自社拠点で、運送事業者が長時間荷待ちをしていないか、あるいは無償で積み込みや付帯作業を行っていないか、といった状況を具体的に確認する必要があります。こうした実態に目を向けることで、意図せず不公正な要求をしてしまうリスクを減らせるはずです。

納品先における実態把握なら動体管理サービスのMOVO Fleet(ムーボ・フリート)、自拠点における荷待ち時間の把握にはトラック予約受付サービスのMOVO Berth(ムーボ・バース)が効果的です。

委託料金の把握

さらに、委託料金の内訳や根拠を明確にしておくことも欠かせません。案件ごとに「どの範囲の業務を、いくらで委託しているのか」を整理し、ブラックボックスにならないようにすることが、公平な関係の維持につながります。料金に対して過剰な業務を要求していないか、定期的にチェックすることも有効でしょう。

配車受発注・管理サービスのMOVO Vista(ムーボ・ヴィスタ)を活用することで、どの配送案件どの事業者にいくらで発注しているかや、その合意プロセスを可視化できます。

現場データの収集・分析により、現状の問題点の把握や改善の方向性を検討できます。今後のリスクを防ぎ、物流パートナーと健全な関係を築くための第一歩として、ぜひこうした取り組みを検討してみてはいかがでしょうか。

関連記事

お役立ち資料/ホワイトペーパー

記事検索

-

物流関連2法

-

特定荷主