実運送体制管理簿とは | 作成義務化の背景や対象、要件、項目などを解説。よくある質問にも回答

2025年4月に施行された改正貨物自動車運送事業法において、元請け事業者が特に理解しなくてはならないのが「実運送体制管理簿」です。

本記事では、実運送体制管理簿における作成義務化の背景や対象、要件、項目などについて、物流DXパートナーのHacobuが解説します。

この記事でわかること

- 実運送体制管理簿は、元請け事業者に作成義務がある

- 実運送体制管理簿は、貨物の運送単位で作成し、記載が必須の項目がある

- 実運送体制管理簿の作成は、非常に煩雑な作業だが、システムを使うことで簡易化できる

目次

- 1 実運送体制管理簿とは

- 2 実運送体制管理簿の義務化の背景

- 3 貨物自動車運送事業法の改正

- 4 実運送体制管理簿の作成要件

- 5 実運送体制管理簿を作成する必要がある対象

- 6 実運送体制管理簿に記載が必要な項目

- 7 実運送体制管理簿を簡易に作成する方法

- 8 実運送体制管理簿への取り組み事例:ASKUL LOGIST株式会社

- 9 実運送体制管理簿はいつから作成する必要があるか

- 10 実運送体制管理簿に関する罰則

- 11 よくある質問

- 11.1 Q.貨物利用運送事業者に実運送体制管理簿の作成義務はあるのか

- 11.2 Q.真荷主から引き受けた貨物をすべて自社で実運送した場合、実運送体制管理簿の作成は必要か

- 11.3 Q.元請け事業者以外の貨物自動車運送事業者に実運送体制管理簿の作成義務はあるか

- 11.4 Q.元請け事業者はどのようにして実運送事業者やその請負階層を把握することができるのか

- 11.5 Q.「1.5 トン」はどの段階で判断するのか

- 11.6 Q.一度の運送依頼で複数の配達先(荷受人)がある場合に作成義務があるのか

- 11.7 Q.1つの運送契約に基づき、複数回の運送依頼が行われる場合に作成義務があるのか

- 11.8 Q.請負階層はどのようにカウントするのか

- 11.9 Q.マッチングサイトは請負階層にカウントされるか

- 11.10 Q.運送区間や貨物の内容はどこまで詳細に書く必要があるか

- 11.11 Q.元請け事業者から実運送事業者に至るまでの一連の委託関係が明らかとなっている場合の状況は

- 11.12 Q.利用運送先の貨物自動車運送事業者を特定少数に限定している場合も対象になるか

- 11.13 Q.貨物自動車運送事業者・兼・貨物利用運送事業者が、利用運送をする場合は作成義務があるか

- 11.14 Q.実運送体制管理簿の作成義務に例外はあるか

- 11.15 Q.実運送体制管理簿はいつまでに作成すればよいか

- 11.16 Q.作成した実運送体制管理簿は国に提出する必要はあるか

- 12 まずは実運送体制管理簿の作成を準備しよう

実運送体制管理簿とは

実運送体制管理簿とは、荷主(真荷主)から運送の委託を受けた元請け事業者に対し、その作成が義務化された、運送の実態について記載する管理簿のことです。管理簿には実運送事業者の名称や貨物の内容、運送区間、請負階層(実運送事業者は何次請けか)といった内容を記載する必要があります。

実運送体制管理簿の義務化の背景

ドライバー不足と物流の2024年問題

物流領域で常態化しているドライバー不足と、2024年4月から始まった時間外労働の法規制(物流の2024年問題)により、輸送力不足が懸念されています。輸送力不足を解消するには、ドライバー人口の増加が急務であり、そのためにはドライバーの所得改善が不可欠です。

多重下請け構造

一方で、物流領域では、多重下請け構造が一般化しています。国土交通省が実施したアンケートによれば、7割以上の物流事業者が他の事業者に運送を依頼しています。また、他の事業者に運送を委託する際の下請金額が請け負った金額の90%未満であるとの回答が相当数見られます。

出典:Hacobuセミナー「国交省と徹底解説 物流事業者が押さえるべき法改正と対応策」国土交通省 投影資料から引用

1次請け、2次請け、3次請けと下層になるほど報酬は減額され、労働に見合った賃金を収受できないこともあります。また、荷主や元請け事業者からすれば、何次請けの実運送事業者が荷物を運んでいるかを把握できていないということも少なくないでしょう。

貨物自動車運送事業法の改正

このような物流領域の多重下請け構造を是正し、実運送事業者が適正な運賃収受を図ることを目的とし、物流事業者の取引に対する規制的措置として、貨物自動車運送事業法の改正が行われました。

2024年成立分の要点

2024年4月に成立し、2025年4月に施行された貨物自動車運送事業法改正の要点は以下のとおりです。

利用運送の適正化への義務付け

- 物流事業者に対し、他の事業者への運送の利用(=下請けへの依頼)の適正化に関する努力義務

- 一定以上の規模の物流事業者に対し、運送利用管理者の選任・運送利用管理規程の作成を義務付け

運送契約の書面・交付等の義務付け

- 荷主・物流事業者に対し、役務の内容や対価を明記した運送契約の締結を義務付け

実運送体制管理簿の作成を義務付け

- 物流事業者のうち、元請け事業者に対し、実運送体制管理簿の作成を義務付け

物流効率化法の改正を含め、物流関連2法改正や政府の中長期計画の詳細は以下の記事もご覧ください。

改正物流関連2法とは?法改正のポイントや背景、荷主・ 物流事業者が対応すべきことを解説

2024年5月15日、…

2026.02.04

以下では、実運送体制管理簿の詳細について解説します。

2025年成立分の要点

貨物自動車運送事業法はさらに2025年6月に改正が成立し、2026年4月以降に随時施行されます。2026年度に施行される貨物自動車運送事業法改正の要点として、実運送体制管理簿の作成義務対象の拡大があげられます。本記事では詳細は後述しますが、改正の要点をご覧になられたい方は以下の記事もご参照ください。

【2025年6月成立】貨物自動車運送事業法の改正内容の要点を解説

2025年6月、貨…

2026.02.25

実運送体制管理簿の作成要件

作成の単位

元請け事業者は、荷主(真荷主)から引き受けた案件を「貨物の運送単位」で、実運送体制管理簿を作成する必要があります。

- 災害その他緊急やむを得ない場合を除く

- 政省令で定める1.5トン未満の重量の貨物(混載便を想定)を除く

- 真荷主が実運送事業者の請負階層を末端まで把握している場合は、運送都度の作成は不要

作成の方式

作成方式は、電磁的記録が認められています。膨大な配送案件をすべて紙媒体に手書きするのは困難であり、デジタル上のツールを用いて作成することが良いでしょう。検索や管理の容易性からもデジタル上で作成・保存を行うことをおすすめします。

書類の様式

書類の様式に指定はありません。既存の配車表を活用する、または後述する実運送体制管理簿を簡易に作成できるシステムなど、各社が取り組みやすい形で作成すると良いでしょう。

保管期間

引き受けた貨物の運送が完了した日から1年間、営業所で保管しておく必要があります。すべての管理簿を紙媒体で保管するためのスペース確保だけでなく、必要な管理簿をすぐに探し出すことも難しいため、デジタル上に保管しておくのが良いでしょう。

実運送体制管理簿を作成する必要がある対象

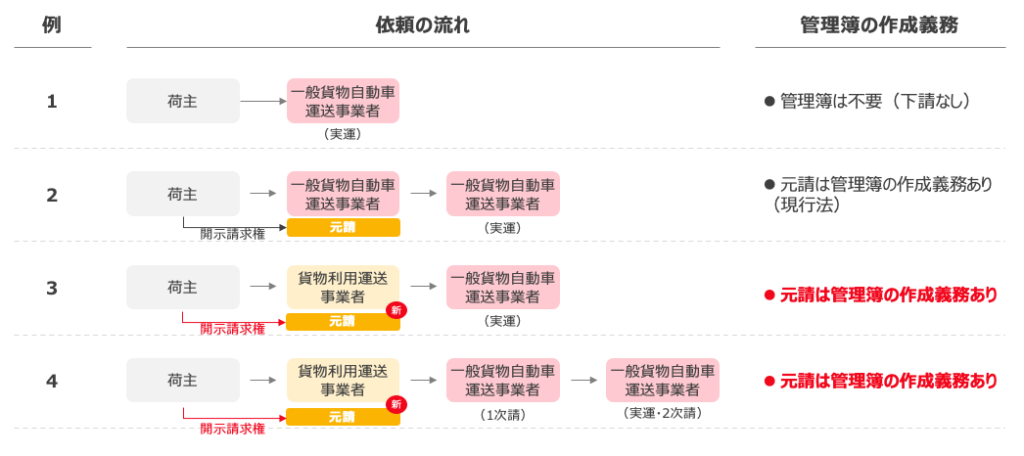

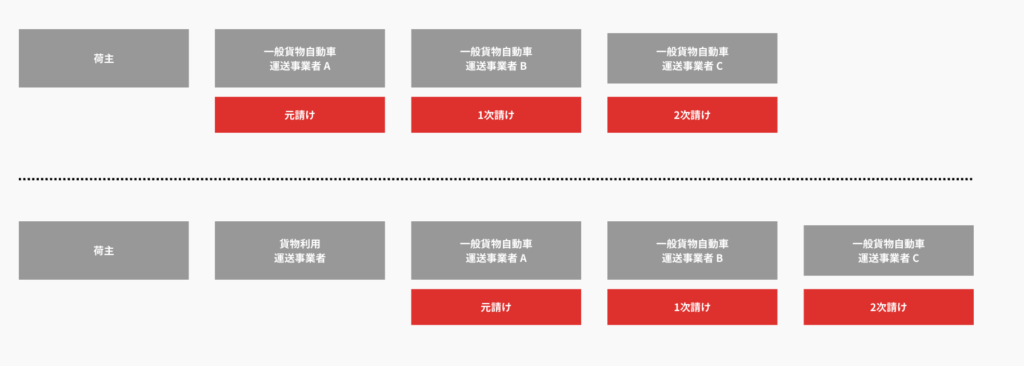

実運送体制管理簿は、すべての元請け事業者が作成する必要があります。2025年4月に施行された段階において、この際の元請け事業者とは、一般貨物自動車運送事業者として利用運送を行う一番上位の事業者を指します。以下の図は作成義務の要不要をパターン化したものです。

貨物利用運送事業者にも作成が義務化される

2025年成立の改正により、真荷主の範囲が見直されました。真荷主は、自らの事業(製造や小売など)に関して運送事業者へ貨物の運送を委託する者であり、貨物自動車運送事業者・貨物利用運送事業者ではない者と定義されました。これにより、現行上、真荷主が貨物利用運送事業者である場合は、改正後は真荷主に該当しないことになります。

また、特定貨物自動車運送事業者、貨物軽自動車運送事業者、第一種貨物利用運送事業者、第二種貨物利用運送事業者にも実運送体制管理簿に関する規定が準用されました。

以上に伴い、荷主から貨物の運送を受託し、利用運送を行う貨物利用運送事業者には実運送体制管理簿の作成義務が課せられることになります。

両運送事業の許可を有している場合

自社が一般貨物自動車運送事業・貨物利用運送事業の両方の許可・登録を有している場合は、その運送がどちらの事業に基づき契約を締結しているかで判断することを国土交通省は推奨しています。

しかし実務的には、運送契約に上記を明記していることは少ないでしょう。そのため、「貨物利用運送事業としてしか登録されていない営業所の輸送」以外は、実運送体制管理簿を作成しておくことが法令遵守の観点では安全と言えます。

ただし、2025年成立の改正により、貨物利用運送事業者にも作成が義務化されるため、基本的にどちらの契約においても作成する必要が出てきます。

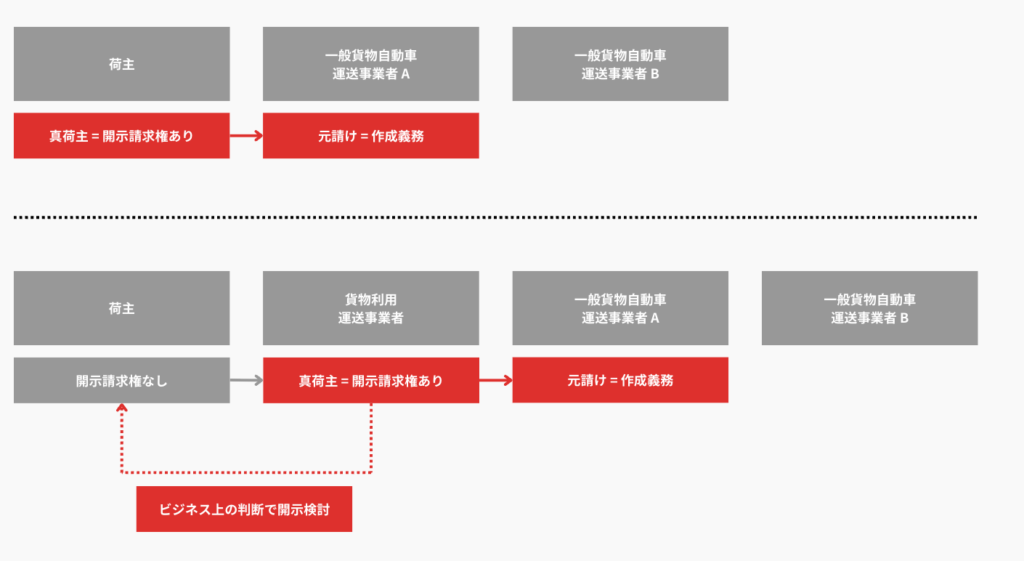

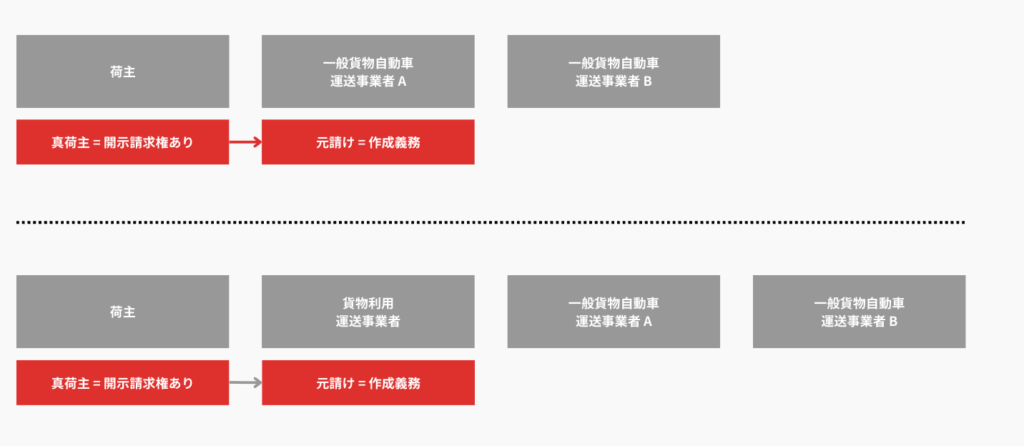

荷主(真荷主)による開示請求

荷主(真荷主)は、貨物の運送を委託した元請け事業者に対して、その業務取扱時間内は、いつでも実運送体制管理簿の閲覧・謄写を請求することができます。

ここで言う荷主(真荷主)とは、一般貨物自動車運送事業者として利用運送を行う一番上位の事業者に「直接」運送の委託をしている事業者のことです。詳細は以下の図をご覧ください。

荷主と一般貨物自動車運送事業者との間に貨物利用運送事業者が介在する場合、法令上、その荷主は実運送体制管理簿の開示請求はできません。一方で、貨物利用運送事業者は開示請求ができます。そのため、こ場合は荷主・貨物利用運送事業者2社間のビジネス上の判断で、荷主に開示するか検討することになります。

荷主としては、自社の荷物が適正な請負階層のもとに配送が行われ、適正な運賃を請求されているかを把握するためにも、実運送体制管理簿を確認することが重要でしょう。

ただし、2025年成立の改正により、貨物利用運送事業者にも作成が義務化されることから、荷主はあらゆる案件で請負階層を把握しやすくなります。

貨物利用運送事業者の作成義務

貨物利用運送事業者に実運送体制管理簿の作成義務はありません。荷主が実運送体制管理簿の確認を求めた場合、下請け事業者(一般貨物自動車運送事業者)が作ってなかったから出せないという返答は、「法的には」問題ありません。

しかし実務上、荷主から直接案件を受託するのは貨物利用運送事業者です。ビジネス的には上記の返答はしづらいでしょう。

法令上の作成義務にかかわらず、荷主に対する説明責任として実運送体制管理簿を作成・保管することが求められると言えます。

ただし、2025年成立の改正により、2026年4月以降は貨物利用運送事業者にも作成が義務化されます。実運送体制管理簿の作成は非常に煩雑なため、法的義務が発生する前段階から先んじて準備しておくことが重要でしょう。

実運送体制管理簿に記載が必要な項目

以下の内容は記載が義務付けられた事項です。

実運送事業者の称号または名称貨物の内容運送区間請負階層その他国土交通省令で定める事項

- 実運送事業者の称号または名称

- 貨物の内容

- 運送区間

- 請負階層

- その他国土交通省令で定める事項

出典:Hacobuセミナー「国交省と徹底解説 物流事業者が押さえるべき法改正と対応策」国土交通省 投影資料から引用

請負階層とは

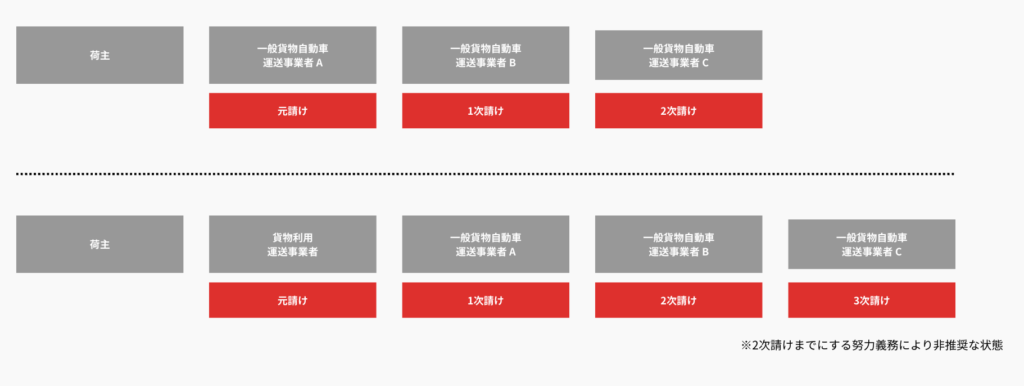

請負階層とは、その実運送事業者が元請け事業者から何次請けに該当するのかを示す階層のことです。次数の数え方は以下のようになります。

2025年成立の改正により、請負階層は以下のように変更されます。

必要な情報の通知フロー

元請け事業者から1次請け事業者

元請け事業者は委託をする1次請け事業者へ、以下の「元請け連絡事項」を通知します。

- 自社の連絡先

- 荷主(真荷主)の名称

1次請け事業者(または以降も再委託する事業者は)下位の事業者に対し、元請け連絡事項に加え、自社の請負階層を通知します。これにより、最終的に実運送事業者は元請け連絡事項と自身の請負階層を認識します。

1次請け事業者から実運送事業者

実運送事業者から元請け事業者

実運送事業者は元請け事業者に対し、以下を直接通知します。

- 自社の名称

- 運送区間

- 貨物の内容

- 請負階層

元請け事業者は上記の内容を取りまとめ、管理簿にする必要があります。非常に煩雑な対応が義務化されたことがご理解いただけるでしょう。

出典:Hacobuセミナー「国交省と徹底解説 物流事業者が押さえるべき法改正と対応策」国土交通省 投影資料から引用

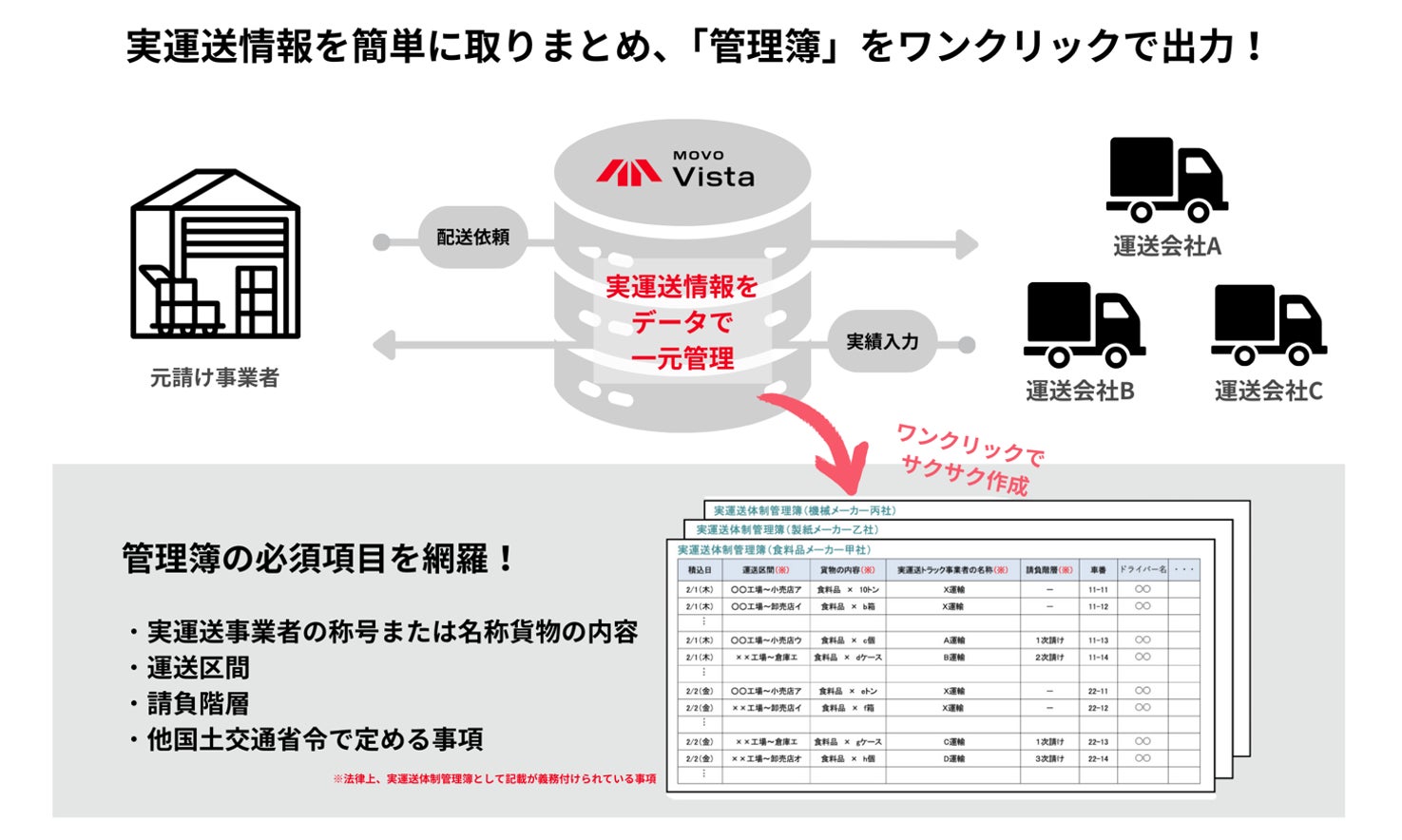

実運送体制管理簿を簡易に作成する方法

通知フローについて前項で解説したとおり、実運送を行う各事業者から情報を取りまとめ、管理簿に集約するのは非常に煩雑な作業です。

実運送体制管理簿を簡易に作成するには、下請け事業者との受発注をシステム化することが有効です。配車受発注・管理サービスのMOVO Vista(ムーボ・ヴィスタ)は、配車における下請け事業者とのコミュニケーションに特化したシステムで、実運送体制管理簿を簡易に作成する機能を備えています。

MOVO Vista上で下請け事業者に配送案件を発注した後、下請け事業者から車番など実運送事業者の情報を同様にMOVO Vista上で返信していただくことができます。

その際に、請負階層なども付与して返信していただくことで、MOVO Vista上に実運送体制管理簿の作成に必要な情報が集約されます。

集約された情報は1クリックで実運送体制管理簿としてダウンロードすることが可能です。

MOVO Vistaの詳細をまとめた資料は以下リンクからダウンロードいただけます。

実運送体制管理簿への取り組み事例:ASKUL LOGIST株式会社

ASKUL LOGIST株式会社は、MOVO Vistaの導入によって全国15カ所の物流センターにおける輸送業務の効率化を実現するとともに、実運送体制管理簿への対応を進めています。詳細は以下の記事をご覧ください。

参考:実運送体制管理簿の義務化を見据え全社DXを推進 MOVO Vistaで持続可能な物流体制へ

実運送体制管理簿はいつから作成する必要があるか

改正貨物自動車運送事業法は、2025年4月に施行されました。元請け事業者は、2025年4月以降、実運送体制管理簿の作成が必須です。

なお、2026年4月からは、貨物利用運送事業者も作成する必要があります。施行日からいきなり作成を開始することは難しく、下請け事業者への運用周知や移行期間を設ける必要があります。施行日に向けて、早々に対応を進めるのが安全でしょう。

基本契約が施行日より前に締結されている場合であっても、運送依頼自体が施行日以降に行われた運送については、実運送体制管理簿の作成対象となります。

なお、MOVO Vistaはクラウド型のシステムであるため、契約後からすぐに利用いただけます。同様のシステムを自社開発する場合、開発に時間がかかりますので、スケジュールにはご注意ください。

実運送体制管理簿に関する罰則

実運送体制管理簿の作成や備え付けに違反した際の罰則は規定されていませんが、トラック法第33条に基づく行政処分の対象になる可能性も示唆されています。

処分はまず、注意や指導を行い、これに従わない場合に業務停止等の処分を行うものと想定されます。

また行政処分の対象になることから、トラックGメンのチェックが端的に行いやすくなると考えられます。

実運送事業者より通知が来なかった場合

実運送事業者より通知が来なかったことで実運送体制管理簿が作成できなかった場合、通知の不備の原因を発生させた事業者にその責任があると考えられるため、その事業者に対して行政処分が行われる可能性があります。

しかし、実運送事業者から通知が来なかった場合でも、元請け事業者は、実運送事業者及びその請負階層の把握に取り組む必要があるとされています。

上流の事業者が通知義務を怠った場合

上流の事業者が通知義務を怠り、通知を受けられなかったなど、下請け事業者が伝達事項を知ることができない場合は、下請け事業者に通知義務は課されません。(改正貨物自動車運送事業法法第24条の5第4項ただし書)。この場合、通知義務を怠った上流の事業者に対して行政処分が行われる可能性があります。

その他の努力義務

一方で、一般貨物自動車運送事業者には、以下の健全化措置が努力義務として求められます。

- 実運送事業者に委託する概算費用を把握し、その額を考慮して発注する

- 荷主から提示された費用などが、上記よりも下回る場合は、荷主に対して費用の引き上げを交渉する

- 2段階以上の下請け利用に制限をつける

また、特別一般貨物自動車運送事業者に対しては、運送利用管理者の選任・運送利用管理規程の作成が義務化され、取り組みが不十分な場合には勧告や公表のリスクが発生します。

荷主勧告制度とは?荷主勧告を受ける荷主の行為、企業に求められる対応などを解説

荷主勧告制…

2025.12.26

健全化措置に取り組むには、まず多重下請け構造を把握する必要があり、実運送体制管理簿の作成が求められます。特別一般貨物自動車運送事業者において、実運送体制管理簿の作成ができていない体制ということは、健全化措置に取り組みが不十分として、前述のようなリスクにつながるでしょう。

よくある質問

Q.貨物利用運送事業者に実運送体制管理簿の作成義務はあるのか

A.2025年度時点では貨物利用運送事業者に作成義務はありませんが、下請け構造の中にいる場合には、必要事項を委託先へ通知する義務がかかります。2026年4月以降は、利用運送を行う一番上位の事業者である場合は貨物利用運送事業者であっても、作成義務があります。

Q.真荷主から引き受けた貨物をすべて自社で実運送した場合、実運送体制管理簿の作成は必要か

A.不要です。ただし、真荷主から引き受けた貨物の運送について、一部でも他の貨物自動車運送事業者に運送を依頼した場合は、作成の対象になります。

Q.元請け事業者以外の貨物自動車運送事業者に実運送体制管理簿の作成義務はあるか

A.元請け事業者以外の貨物自動車運送事業者に作成義務はありません。しかし、必要事項を委託先又は元請け事業者へ通知する義務がかかります。

Q.元請け事業者はどのようにして実運送事業者やその請負階層を把握することができるのか

A.真荷主から 1.5 トン以上の貨物の運送を引き受け、かつその運送の全部または一部について利用運送を行うとき、元請け事業者は以下を委託先の運送事業者に対して通知します。

(ⅰ)元請事業者の連絡先

(ⅱ)真荷主の商号又は名称

(ⅲ)委託先の運送事業者の請負階層

なおその際に、当該貨物の運送が実運送体制管理簿の作成対象である旨を確実に委託先へ伝達する必要があります。

当該通知を受けた運送事業者は、実運送を行ったときは以下を元請事業者に対して通知し、そこからさらに利用運送を行うときは(ⅰ)~(ⅲ)の事項を委託先の運送事業者に対して通知します。

①実運送事業者の商号又は名称

②実運送事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間

③実運送事業者の請負階層

なおその際に、当該貨物の運送が実運送体制管理簿の作成対象である旨を確実に委託先へ伝達する必要があります。

以降はこの通知フローの繰り返しとなります。元請け事業者は、実運送事業者から通知を受けた①~③の事項を実運送体制管理簿に記録することとなります。

Q.「1.5 トン」はどの段階で判断するのか

A.真荷主から運送依頼があった時点で判断します。1.5 トン以上の貨物の運送依頼であれば作成対象となり、1.5 トン未満であれば対象になりません。実運送の時点で何トン運ぶかや、実運送で混載を行うか等は関係ありません。なお、実重量が把握できない場合は、容積換算重量にて判断いただくことも差し支えありません。

Q.一度の運送依頼で複数の配達先(荷受人)がある場合に作成義務があるのか

A.真荷主から一度の運送依頼で引き受けた貨物の重量は「1.5 トン」以上ありましたが、配達先(荷受人)が複数あり、それぞれの重量は「1.5 トン」未満だったケースにおいて、実運送体制管理簿の作成義務があるかについて解説します。

配達先(荷受人)が複数あったとしても、その運送が1つの運送契約に基づき行われる場合には、一度の運送依頼で引き受ける貨物の重量で判断することとなり、本ケースについては作成義務の対象となります。

一方、配達先(荷受人)ごとにそれぞれ別々の運送契約に基づいて運送が行われる場合には、各運送契約ごとの貨物の重量で判断することとなり、本ケースについては作成義務の対象とはなりません。

Q.1つの運送契約に基づき、複数回の運送依頼が行われる場合に作成義務があるのか

A.真荷主との間で基本契約を締結しており、その基本契約に基づき引き受けた貨物の合計重量は「1.5 トン」以上ありましたが、運送依頼自体は複数回に分かれており、それぞれの重量は「1.5 トン」未満だったケースにおいて、実運送体制管理簿の作成義務があるかについて解説します。

1つの運送契約に基づき複数回の運送依頼が行われる場合であれば、それぞれの運送依頼ごとの貨物の重量で判断することとなるため、本ケースについては作成義務の対象とはなりません。

Q.請負階層はどのようにカウントするのか

A.真荷主と元請け事業者の間で締結された運送契約の後に締結された運送契約の数でカウントします。つまり、元請け事業者の委託先が「1次請け」、「1次請け」の委託先が「2次請け」となり、以降運送契約が締結されるたびに次数が増えていきます。なお、下請け構造の中にいる第1種貨物利用運送事業者も運送契約の主体となるため、請負階層にカウントされます。

Q.マッチングサイトは請負階層にカウントされるか

A.下請け構造の中にいるマッチングサービス事業者が第1種貨物利用運送事業者である場合、当該マッチングサービス事業者は運送契約の主体となるため請負階層にカウントされます。一方、マッチングサービス事業者が第1種貨物利用運送事業者でない場合、当該マッチングサービス事業者は運送契約の主体とならないため請負階層にはカウントされません。

Q.運送区間や貨物の内容はどこまで詳細に書く必要があるか

A.どの運送について記録されたものであるかが、真荷主・元請け事業者ともに分かる状態であれば、特に記載の粒度は問われません。運送区間を「東京~大阪」のように都道府県単位で記載することや、貨物の内容を「雑貨」や「食料品」のような粒度で記載することも可能です。

Q.元請け事業者から実運送事業者に至るまでの一連の委託関係が明らかとなっている場合の状況は

A.下請け構造が固定化されている場合など、真荷主から貨物の運送を引き受ける時点で、実運送事

業者や下請け構造が明らかになっている場合をイメージいただけますでしょうか。

このような場合、真荷主・元請け事業者はともに実運送事業者とその請負階層についてあらかじめ把握している状態となるため、一度実運送体制管理簿を作成すれば、それ以降の同じ案件については、貨物の内容や運送区間等が異なっていても、実運送体制管理簿に記録する必要はありません。ただし、下請け構造や実運送事業者が異なる運送を行った場合には、実運送体制管理簿に記録しなければなりません。

なお、最初に記録した運送から1年(※法定の保存期間)を経過した場合は、そこから初めて行う運送について改めて実運送体制管理簿に記録する必要があります。

Q.利用運送先の貨物自動車運送事業者を特定少数に限定している場合も対象になるか

A.貨物の種類や運送区間等に応じて利用運送先を使い分けているなど、真荷主から貨物の運送を引き受ける時点で、実運送事業者とその請負階層が実質的に特定できるような場合には、貨物の運送ごとの記録は不要です。

一方で、利用運送先の貨物自動車運送事業者を特定少数に限定していたとしても、荷主から貨物の運送を引き受ける時点で、実運送事業者とその請負階層が特定できない場合には、貨物の運送ごとに実運送体制管理簿に記録する必要があります。

Q.貨物自動車運送事業者・兼・貨物利用運送事業者が、利用運送をする場合は作成義務があるか

A.前提として、契約を結ぶ時点で、貨物自動車運送事業者・貨物利用運送事業者のどちらの立場として運送を引き受けるかを明確にすべきと行政は考えています。

その上で、貨物自動車運送事業者として引き受けた場合は作成義務の対象になり、貨物利用運送事業者として引き受けた場合は作成義務の対象にはなりません。

一方、契約時点で判断が難しいことは現実的であり、そのような場合には以下のように分けて作成義務があるかを判断されると良いでしょう。

- すべて利用運送することがあらかじめ決まっている場合:貨物利用運送事業者

- 少しでも自社で運送する可能性がある場合:貨物自動車運送事業者

ただし、2025年成立の改正により、貨物利用運送事業者にも作成義務が課せられます。そのため、いずれの場合でも作成が必要になるでしょう。

いずれの場合においても、利用運送を行う際に、たとえば「弊社は真荷主に該当するため、貴社は元請け事業者となります」と伝えるなど、委託先が自身に実運送体制管理簿の作成義務があるのか否かを明確にすることが重要です。

Q.実運送体制管理簿の作成義務に例外はあるか

A.災害その他緊急やむを得ない場合には実運送体制管理簿の作成義務の対象外となります。しかし、それ以外の場合で、真荷主から1.5トン以上の貨物の運送を引き受け、利用運送を行うときは、基本的に実運送体制管理簿を作成する必要があります。

なお、単なるスポット輸送については「災害その他緊急やむを得ない場合」には該当せず、実運送体制管理簿を作成する義務があります。

Q.実運送体制管理簿はいつまでに作成すればよいか

A.作成期限について具体的な定めはありません。しかし、運送完了後遅滞なく作成することが望ましいと言えるでしょう。

1ヶ月分をまとめて当該月の末日や翌月初めに作成することは問題ありませんが、通常の月次締め作業にさらなる負担が増えてしまいます。

前述した事例のASKUL LOGIST株式会社ではデータの精度を保ち、活用できるようにするためにも、「10日以内にデータを確認・整備する」というルールを制定し運用しています。

Q.作成した実運送体制管理簿は国に提出する必要はあるか

A.国に対して定期的な提出等は必要ありませんが、監査やトラック・物流Gメンによる調査等において求めがあった場合は、提出する必要があります。

また、真荷主は元請け事業者に対して実運送体制管理簿の閲覧・謄写の請求をすることがで

きます。

まずは実運送体制管理簿の作成を準備しよう

本記事では、元請け事業者に実運送体制管理簿の作成が義務化されたことを解説しました。

実運送体制管理簿の作成は、実運送事業者が適正な運賃収受を図るためのものであり、輸送力不足の解消につながります。

しかしながら実運送体制管理簿の作成は、非常に煩雑な作業です。MOVO Vistaのように簡易に作成するシステムの導入が効果的でしょう。

MOVO Vistaは実運送体制管理簿の作成だけでなく、配車における以下のような業務を効率化できます。

- 配送依頼書の作成

- 受領、車番連絡

- 請求突合作業

この機会に、実運送体制管理簿の作成だけでなく配車業務全体の効率化も検討してみてはいかがでしょうか。

MOVO Vistaの詳細をまとめた資料は以下リンクからダウンロードいただけます。

物流DXとは?課題解決と2024年問題対策、業界特有の成功事例を解説

近年、さま…

2025.12.22

関連記事

お役立ち資料/ホワイトペーパー

記事検索

-

物流関連2法

-

特定荷主