物流業界の多重下請け構造とは?背景や実態、問題点、是正に向けて荷主や元請けがすべきことなどを解説

多重下請け構造とは、業務が階層的に発注される仕組みで、業界によっては中間事業者が多くなることでコスト増や労働環境の悪化を招くこともある問題です。物流業界でもさまざまな問題が発生しており、是正の動きも見られ始めました。本記事では、多重下請け構造について物流DXパートナーのHacobuが解説します。

目次

多重下請け構造とは

まず、多重下請け構造そのものを解説します。

多重下請け構造の概要

多重下請け構造は、元請け事業者が業務を下請け事業者に委託し、さらにその下請け事業者が孫請け事業者へと再委託する流れを指します。元請け事業者を0次請けとし、その下に1次下請け、2次下請けと階層が増えていきます。

多重下請け構造が起こりやすい業界

多重下請け構造は、ITや広告、建設、製造、そして物流といった業界で広く発生しています。業界は違えど、根本的な課題は同様です。これらの業界には中小企業が数多く存在していること、零細企業や個人事業主でもビジネスを行える点が共通しています。

業務が上流から下流へと移るにつれて、下流にあたる中小零細事業者ほど、価格交渉力や営業力が相対的に弱くなる傾向があります。その結果、自然と多重下請けの仕組みが構築されてしまいます。加えて、2次下請けや3次下請けといった階層がさらに細分化し、複数の層にわたるため、「多重下請け構造」と呼ばれています。

物流業界における多重下請け構造

次に、物流業界における多重下請け構造を解説します。

物流業界における多重下請け構造の特徴

日本の物流における多重下請け構造は、元請け事業者である大手物流事業者を頂点とする階層的な構造として成り立っています。その下には一次下請け事業者として中規模物流事業者が位置し、さらに以降の階層で実際の運送業務を小規模な物流事業者が担うことが一般的となっています。

前述のとおり、物流業界でも下位の階層になるにつれ、価格交渉力や営業力が相対的に弱くなる傾向があります。

多重下請け構造におけるステークホルダー

物流業界における多重下請け構造には、以下のようなステークホルダーが存在することも特徴です。

元請け事業者

真荷主から直接的に物流業務を請ける事業者のことを指します。元請け事業者が、なぜ実運送を行わないことがあるのでしょうか。それは、そもそも自社で車両を保有していないこともあれば、需要変動の対応や管理効率、配送効率、専門リソースの活用などさまざまな理由で外注することが合理的な場合があるためです。

物流子会社

荷主が自社の物流業務を担うために設立した子会社のことを指します。親会社の製品や商品を輸送・保管・管理する業務を元請け事業者として請けますが、自社車両で対応できない案件があるときは、これを下請け事業者に委託します。

水屋

水屋とは、実際の運送業務を行わず、荷主と運送事業者の間に入って輸送の手配を行う事業者の俗称です。荷主から貨物を預かり、自らの名義で運送契約を結び、実際の運送は他の運送事業者に委託する貨物利用運送事業者と、運送契約の主体にはならず、運送責任を負わない、事務的な調整や取次ぎを行う貨物取次事業者に分類されます。

物流業界における多重下請け構造の歴史

本章では、どのような背景で多重下請け構造が構成されていったかを解説します。

1950年代以降

自動車による輸送が広がり始める中で、1951年に政府は道路運送法を制定し、運送事業は「認可運賃」の全社一律適用による需給調整を行い管理するようになりました。

また、大量生産・大量消費の時代でもあり、製造業や小売業は製造・販売に専念するため、物流は外部に委託することが一般化しました。

1990年代以降

1990年に物流2法制定により、運賃が「認可制」から「事前届け出制」へと変更になり、各事業者が設定・変更した運賃設定が行えるようになりました。運賃設定の自由化に伴い、運賃値下げによる低運賃事業者が増加し、荷主とのパワーバランスの偏りが発生しました。

2000年代以降

2003年には物流市場の活性化を狙った物流2法改正による最低保有車両台数の規制緩和や営業区域規制の廃止がなされ、業界参入障壁が下がりました。それによって運送事業者数が増加し、多重下請け構造が構成されたと考えられています。

物流業界において多重下請け構造が定着した理由

本章では、なぜ多重下請け構造が定着したかを解説します。

需要変動への柔軟な対応

物流業界では、繁忙期と閑散期の差が大きく、特に年末年始やセール時期には輸送需要が急増するため、元請け事業者が自社で全ての輸送業務を賄うことは困難です。そのため、繁忙期には外部の下請け事業者に委託して輸送能力を確保し、需要変動への対応力を高める必要がありました。

コスト競争力の維持

物流業界では、燃料費や人件費、車両維持費などのコストが大きな負担となるため、元請け事業者が自社で車両やドライバーを維持することは経営上のリスクとなる場合があります。そのため、実運送を下請け事業者に委託し、必要なときに必要な分だけ外部リソースを活用することで、固定費を抑えつつコストを最適化できる仕組みが求められるようになりました。

地域雇用の創出

物流業界では、全国規模の輸送網を維持するために、地場の中小物流事業者や個人事業主が担う役割が重要視されてきました。特にラストワンマイルなどの細かな配送業務は、大手企業が自社だけで対応するには非効率であり、地域ごとの物流ネットワークを活用する必要がありました。結果として、地域に仕事が生まれ、地方経済の活性化にも寄与しています。

運送案件情報の非対称性

運送案件は、広範なネットワークを持つ大手事業者や水屋に情報が集まりやすい構造になっています。小規模な事業者は、自社の取引先や独自のネットワークだけでは十分な案件情報を確保できず、復路の荷物を見つけられないことが多々あります。特に長距離輸送の復路では、空車回送のリスクを抱えることになります。そのため、広いネットワークを持つ事業者への依存度が高まります。

このような要因で、多重下請け構造は定着しています。

物流業界における多重下請け構造の実態

実際、物流業界における多重下請け構造はどのような状況でしょうか。トラック運送業における多重下請構造検討会における調査結果をもとに解説します。

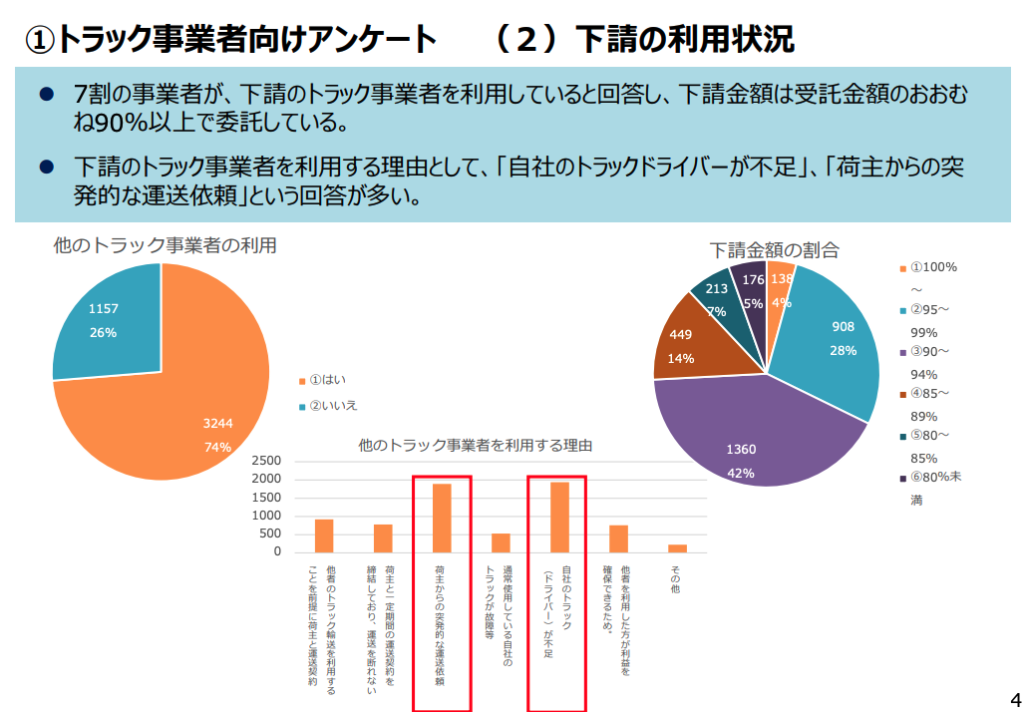

下請け事業者への委託状況

7割の事業者が下請け事業者を利用し、下請金額は受託金額のおおむね90%以上で委託しているとされています。

また、委託する理由として、「自社のドライバー不足」、「荷主からの突発的な運送依頼」が多いとされています。

参考:トラック輸送における多重下請構造についての実態把握調査に係る調査結果

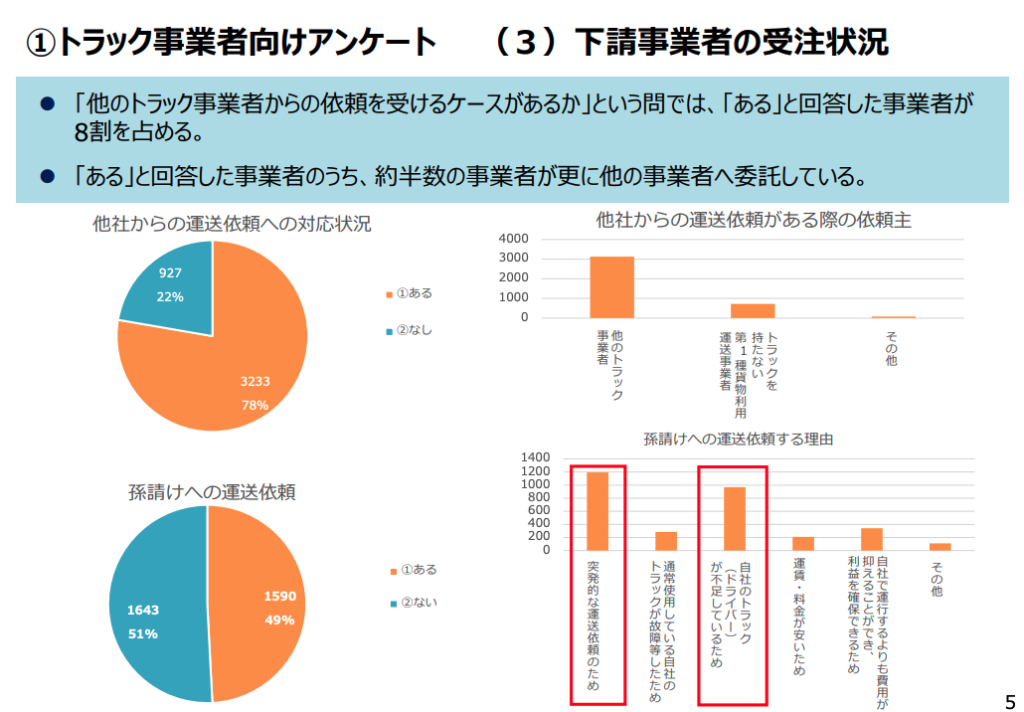

下請け事業者の再委託状況

事業者の8割程度は他社から委託を受けたことがあり、さらにその約半数の事業者が更に他の事業者へ委託していると考えられています。

参考:トラック輸送における多重下請構造についての実態把握調査に係る調査結果

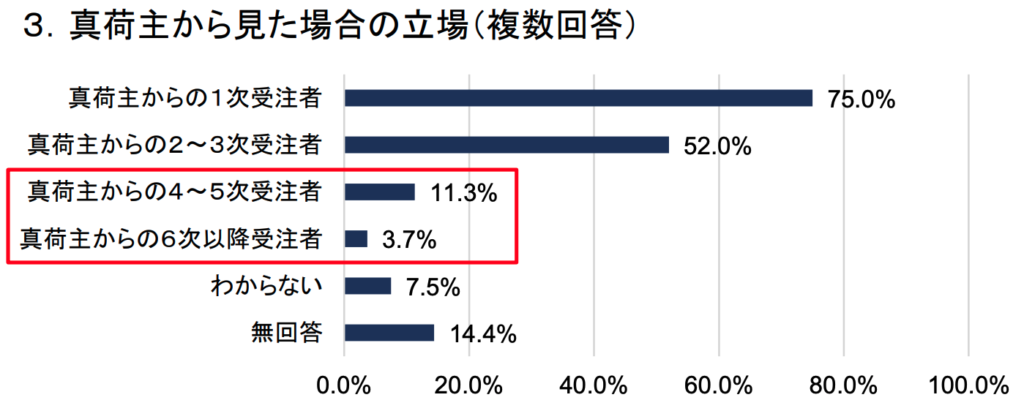

資本別の請負階層

中小零細事業者ほど3次請け以上となっている割合が多くなる傾向にあります。資本金1,000万円以下の事業者では約15%の案件が3次請け以上と考えられています。

深刻な多重化

真荷主から見て4次請け以上の事業者が実運送をしている割合が15%ほどあるとされています。

物流業界における多重下請け構造のメリット

多重下請け構造は、委託する側・受託する側それぞれにメリットがあります。

委託する側のメリット

柔軟な対応

前述のとおり、下請け事業者へ委託することで、需要変動や荷主からの急な依頼に対応しやすくなります。

固定費の効率化

自社で車両や人員を維持するよりも、下請け事業者のリソースを活用することで、固定費を効率化できます。

物流ネットワークの強化

全国規模で運送を行う企業にとっては、自社拠点だけで全てのエリアをカバーするのが難しいため、各地の下請け事業者とのネットワークを活用することで、より効率的に物流網を構築できます。

専門性の活用

たとえば、危険物輸送や冷蔵・冷凍輸送など、特殊なスキルや設備を要する業務については、それに特化した下請け企業に委託することで、安全性や品質を維持できます。

受託する側のメリット

受託する側である下請け事業者にとっても、多重下請け構造には多くのメリットがあります。

安定した仕事の確保

中小の事業者が大口荷主と直接取引をするのは難しいのが実状です。そのため、元請け事業者を通じて仕事を受注することで、継続的な業務を確保しやすくなります。自ら新規の取引先を開拓する負担が軽減されるというメリットもあります。

取引先の拡大

元請け事業者の広いネットワークを活用することで、自社だけでは得られない新たな配送案件を受注する機会が増えます。特に長距離輸送では、復路の荷物を見つけることが課題となりますが、元請け事業者のネットワークを通じて、空車回送のリスクを軽減できます。

物流業界における多重下請け構造の問題

メリットもある多重下請け構造ですが、それ以上に多くの問題もあります。

労働条件の悪化

賃金の中間搾取

多重下請け構造では、業務が再委託される過程で複数の中間事業者が介在するため、本来下層の事業者に還元されるはずの報酬が十分に届かないケースが多く見受けられます。中間事業者による手数料の差し引きが繰り返されることで、現場で働くドライバーや作業員の賃金水準が低く抑えられ、生活面やモチベーションに大きな影響を及ぼします。さらに、人手不足の深刻化を招く要因ともなり、結果として業界全体のサービス品質を下げる悪循環を生み出すことにもつながります。

長時間労働の常態化

下層の事業者ほど受注単価が低くなる傾向があり、利益を確保しようとすると、どうしてもドライバーや作業員に過度な労働を求めがちになります。特に長距離輸送では、納期を厳守するプレッシャーや低い賃金を補填するために、早朝から深夜までの連続運転や休憩不足などが常態化するリスクが高いといえます。こうした長時間労働は、安全運転の妨げになるだけでなく、疲労による健康被害やモチベーション低下を引き起こし、結果的に企業の信頼性を損ねる要因にもなります。

産業構造の非効率性

複数階層の委託が重なり合うと、業務指示や情報共有が複雑化し、結果的に管理コストが増大します。各事業者が独自のルールやシステムを使用する場合、連携の難しさからミスや情報ロスが起こりやすく、現場の混乱や納期遅延を引き起こす原因にもなります。一見すると分業により効率化を図っているように見えますが、実際には重複作業や責任の不明確化につながり、物流業界全体の生産性を低下させる要因となっています。

生産性の低下

自動化・効率化の遅れ

多重下請け構造が常態化している場合、下層の事業者ほど利益率が低く、IT投資や新技術の導入を積極的に行う余力が乏しくなります。そのためシステムによる自動化・効率化が業界全体として遅れがちです。

経営の不安定性

下層事業者は、単価の引き下げや契約条件の変動など、上位事業者の都合に左右されやすいため、安定的な収益を見込みづらいという特徴があります。売上が不安定になると、事業拡大や人材育成に向けた投資が難しくなり、結果として倒産や廃業のリスクが高まります。こうした経営不安定によって人手不足や労働条件の悪化が進み、さらに人材が流出するという悪循環を生む点も、多重下請け構造がもたらす深刻な問題の一つです。

コンプライアンスリスク

労働法規違反のリスク

業務委託の階層が増えると、元請け事業者から下請け事業者に至るまでの労働環境を一括で管理することが困難になります。労働時間の記録や安全対策などが統制されにくくなり、各事業者間で責任の押し付け合いが起きやすい構造です。その結果、長時間労働や最低賃金の未達など、労働基準法違反が発覚しにくくなってしまいます。

責任の所在の不明確さ

多重下請け構造のもとでは、事故やクレームが発生した際に「どの事業者が責任を負うのか」が曖昧になることがあります。元請け事業者は契約上の責任を限定することが多く、下請け事業者側も実務能力や資本力に制約があるため、賠償責任を十分に果たせない状況に陥ることがあります。このように責任関係が明確でないと、問題の迅速な解決が難しく、荷主や社会からの信用を損ねる大きな要因となってしまいます。

品質管理の難しさ

高い品質が求められる輸送業務であっても、複数の下請け事業者を経由することで管理基準の徹底が難しくなります。温度管理を必要とする貨物の配送や精密機器の取り扱いなど、専門的な知識と繊細な管理が必要なケースでは、実運送事業者まで含めたルールの共有や教育が徹底しにくいため、トラブルやクレームが起こりやすくなります。

アメリカにおける多重下請け構造の是正

海外では、下請け構造はどのようになっているのでしょうか。本章では、アメリカにおける下請け構造を解説します。

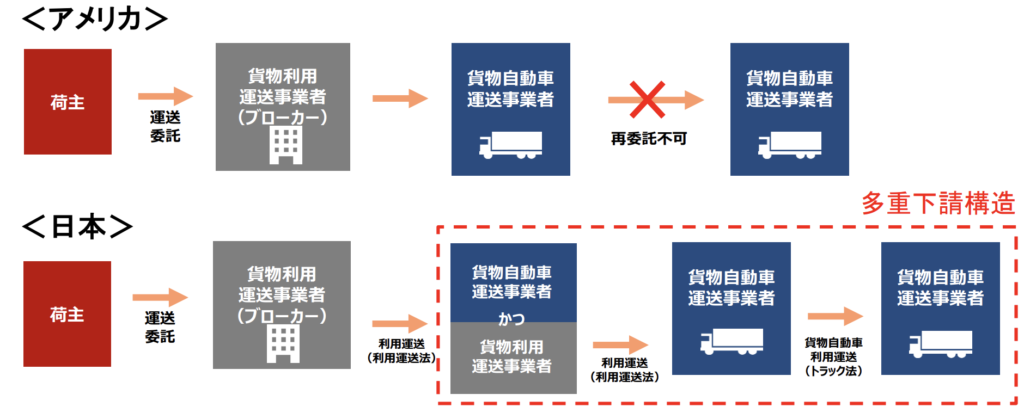

多重下請け構造の課題と法整備

アメリカの物流業界では、運送事業者が再委託を繰り返すことで、多重下請け構造が常態化していました。これにより、中間マージンの発生で実運送事業者の利益が圧迫され、事故発生時の責任の所在が曖昧になる問題が指摘されていました。こうした状況を受け、2012年に「21世紀における発展に向けた前進法(MAP-21)」が制定され、規制が強化されました。

ブローカーと運送事業者の区分と規制強化

MAP-21では、実運送事業者と、運送を仲介するブローカーを明確に区分し、それぞれが適切に登録を行うことを義務化しました。これにより、未登録のまま実運送事業者がブローカー業務を行うことや、ブローカーが自動車運送事業者としての登録を行わずに直接運送を行うことが禁止され、2次請け以上の下請けが実質的に制限されました。また、契約時に運送や仲介の権限を明示することが求められ、責任の所在を明確にする措置が講じられました。

他業界における多重下請け構造に関する動き

他の業界でも存在する多重下請け構造ですが、多重下請け構造の解消に向けた動きもあります。

広告業界

広告業界では、総合広告代理店が元請けとして案件を獲得し、グループ会社や中小代理店、さらにはフリーランスにも業務を再委託する多重下請け構造が見られます。ところが、広告主やプラットフォーマー、フリーランスの影響力が強まり、総合広告代理店の利益率が大幅に低下する事例も出ています。多重下請け構造こそ解消されていないものの、元請け事業者の介在価値が見直されつつあります。

建設業界

建設業界では、ゼネコンが公共工事や大型案件を元請けとして受注し、専門工事会社や職人へ段階的に再委託する多重下請け構造が一般的でした。しかし、日本建設業界連合会は原則3次請け以内に抑える方針を打ち出しました。また、建設業法において、22条によって一括下請け(下請けにすべての施工を委託すること)が規制されました。これにより、多重下請け構造の解消を促す狙いがあります。

物流業界の多重下請け構造の是正に向けた行政の動き

こうした問題を受けて物流業界では、多重下請け構造の是正に向けた動きが広まっています。行政の動きを中心に、詳しく解説します。

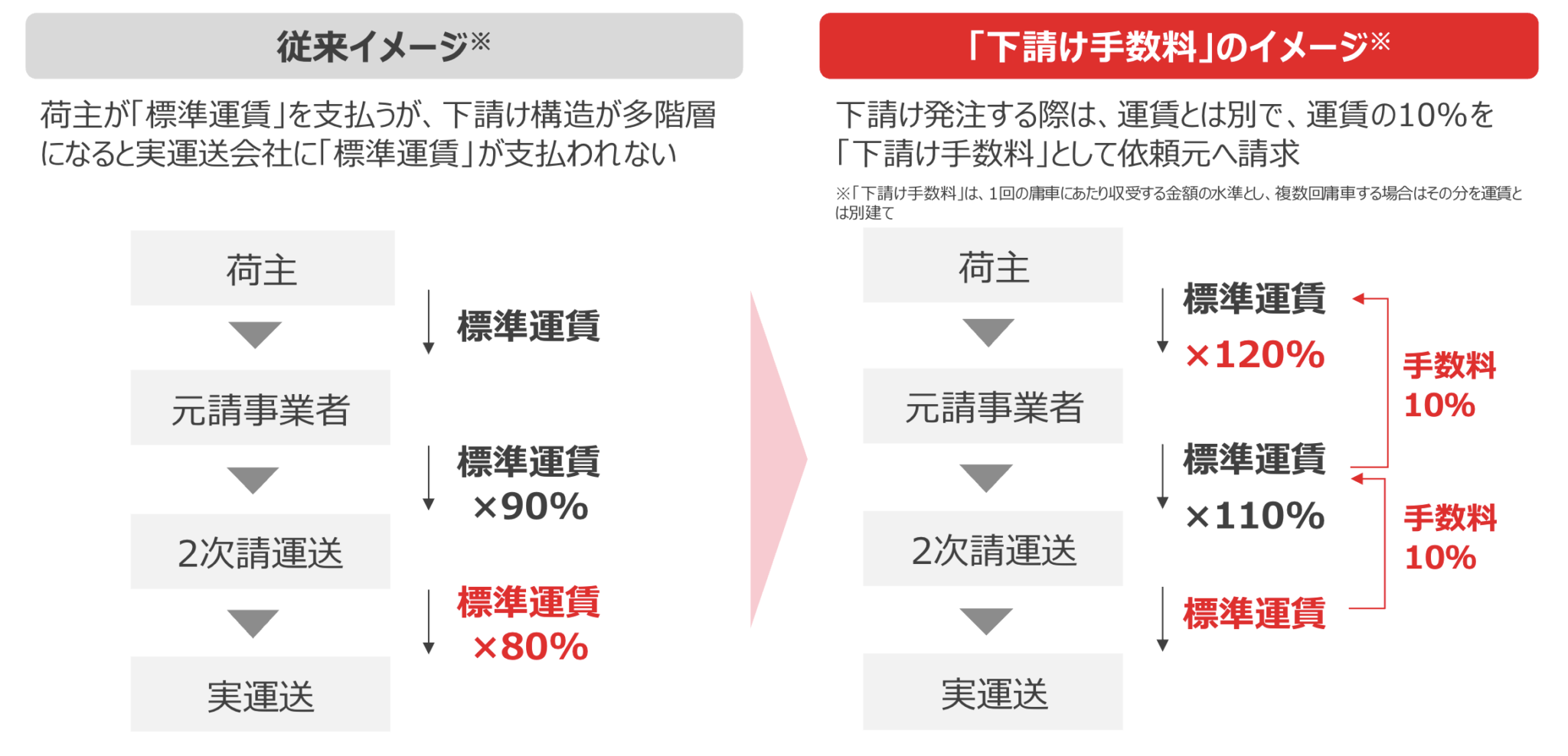

標準的な運賃の改正

2024年3月、下請け事業者に発注する際の手数料も含めて、荷主に適正に転嫁できるよう、標準的な運賃の告示が改正されました。

最も重要な点として、下請け事業者へ発注する際は、運賃と別立てで10%を上限として「下請け手数料」を依頼元へ請求することが規定されました。

標準的な運賃とは?概要や目的、対象範囲、改正のポイントなどを解説

標準的な運…

2025.12.26

トラック・物流Gメンによる荷主・元請け事業者への監視の強化

長時間の荷待ちや契約にない付帯作業、運賃の不当な据え置きなどの取り締まりをおこなっています。実運送事業者が関係法令を遵守できるよう、荷主や元請け事業者の理解を促進する活動も実施しています。

トラック・物流Gメンとは?創設の背景や体制、活動実績、勧告・社名公表の実例まで解説

今、話題と…

2025.12.26

流通業務総合効率化法の改正

2025年4月からすべての荷主・物流事業者に「荷待ち・荷役時間の短縮等の物流効率化に向けた努力」が義務付けられました。

不要な荷待ち時間が削減されれば、実運送事業者は限られた拘束時間をより効率的に活用できるようになります。結果として、1日のうちにより多くの配送案件をこなすことが可能となり、実運送事業者の売上拡大が期待されます。また、ドライバーの長時間拘束が緩和され、過剰労働の抑制につながることで、労働環境の改善にも大きく寄与します。

改正物流関連2法とは?法改正のポイントや背景、荷主・ 物流事業者が対応すべきことを解説

2024年5月15日、…

2026.02.04

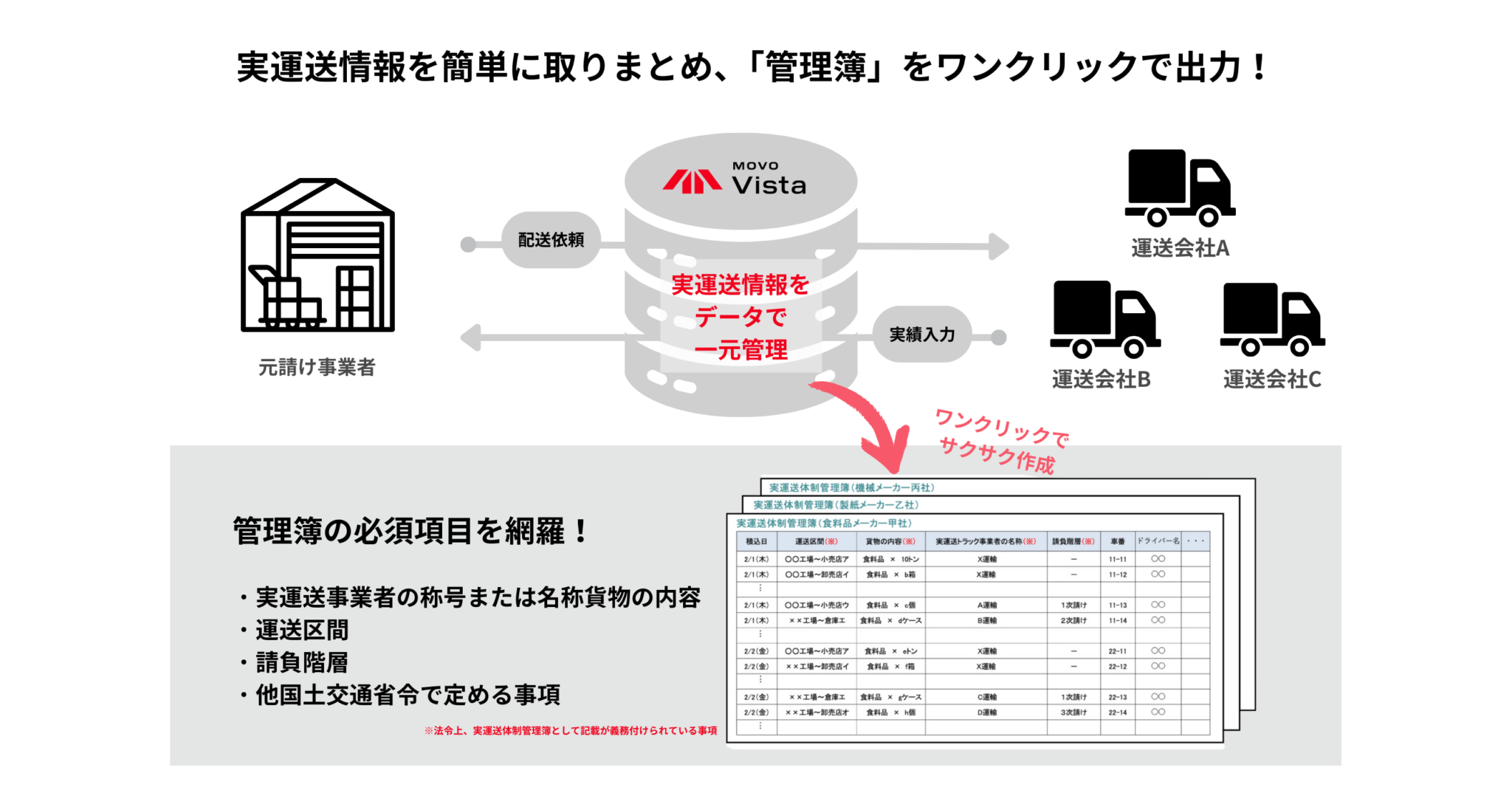

実運送体制管理簿の作成

2025年4月からすべての元請け事業者に「実運送体制管理簿の作成」が義務付けられました。実運送事業者の名称や請負階層などを把握・保管しなければなりません。

また、年間100万トン以上の利用運送をする場合、特別一般貨物自動車運送事業者として、翌年度の7月10日までに、運送利用管理規程を作成・利用運送管理者の選任、届出が必要になりました。

実運送体制管理簿とは | 作成義務化の背景や対象、要件、項目などを解説。よくある質問にも回答

2025年4月に施…

2026.02.25

下請法・独占禁止法の改正

下請法や独占禁止法(優越的地位の乱用規制)を強化し、適正な取引環境を整備しようとする動きが進んでいます。

2024年度「骨太の方針」と下請法改正による物流領域への影響と対策方法

2024年6月、第8&…

2025.12.26

【2025年8月】物流効率化法(流通業務総合効率化法)改正の目的と企業の義務を解説

改正物流効…

2025.12.22

貨物自動車運送事業法のさらなる改正

2025年5月、貨物自動車運送事業法のさらなる改正が可決・成立しました。国が必要最低限のコストとなる「適正原価」を示し、トラック事業者がこれを下回る運賃で荷物の輸送を続けた場合、行政処分の対象になることが明記されました。

また、中間事業者による仲介手数料を抑えるため、他の事業者に再委託する回数を2回以内にすることを努力義務としました。実運送体制管理簿により可視化された多重下請け構造の実態次第では、さらなる規制も見込まれるでしょう。

貨物利用運送事業法の改正への期待

貨物⾃動⾞運送事業法は、あくまで貨物自動車運送事業者を規制する法律です。多重下請け構造の是正には、利用運送を行う貨物利用運送事業者にも一定の規制が必要であると考えます。今後、貨物利用運送事業法の改正も考えられるでしょう。

多重下請け構造の今後

前述のような行政の取り組みにより、多重下請け構造は日本においても是正されていくでしょう。その時、物流業界の下請け構造はどのようになるでしょうか。筆者の仮説を解説します。

下請け構造は「ツリー型」から「文鎮型」へ

たとえば、標準的な運賃の改正による「下請け手数料の別立て請求」により、実運送事業者に一定の運賃水準が確保される一方、下請次数が多いほど荷主の運賃負担は重くなります。その際、多階層にわたる下請けを抱える元請け事業者ほど荷主に敬遠される事態が起こり得ます。

結果として、階層型の「ツリー型」だった下請け構造は今後、元請け事業者の直下に多数の実運送事業者がぶら下がる「文鎮型」へ移行する流れになると思われます。

元請け・中間事業者の利益率低下の可能性

多重下請け構造が2次請けまでに制限されると、実運送事業者の存在感が高まります。

現場の状況を最も正確に把握しているのは、積み降ろしや配送を直接行う実運送事業者です。たとえば、長い荷待ち時間や契約にない付帯作業の強要といった配送現場で発生する問題をリアルタイムで把握し、素早い対応策を検討できるのは彼らだからです。

2次請けまでに制限されることで、実運送事業者は荷主に直接情報を共有しやすくなり、現場の実態を踏まえた改善提案と価格交渉を行いやすくなります。その時、「ただ間に入っているだけ」の中間事業者はパワーバランスを失い、従来通りの利用運送手数料を維持できなくなる可能性があります。

元請け・中間事業者がすべきこと

多重下請け構造が是正されていく未来、元請け・中間事業者は何をすべきでしょうか。

配車業務のデジタル化

下請け構造が文鎮型になった場合、管理する下請け事業者の数は膨大になります。配送案件の管理や請求業務が煩雑になるだけでなく、適正な請負階層で配送がされているか(一次請けが二次請けに再依頼しているかなど)の管理も求められます。

そのため、配車業務はデジタル化していかないと、業務がさらに回らなくなることが予想されます。配車受発注・管理サービス MOVO Vista(ムーボ・ヴィスタ)を活用し、事務工数を削減していくことが効果的でしょう。

MOVO Vistaの資料は以下からダウンロードいただけます。

請負階層の効率的な把握

すべての元請け事業者は、実運送体制管理簿の作成と請負階層の把握が義務化されました。さらに、今後の法改正によっては「2次請けまでに制限」も義務化される可能性があります。つまり、厳密に請負階層を把握し、3次請け以上になっていた場合は改善の取り組みが求められます。

請負階層を少なくしていくには、まず具体的にどの配送案件で3次請け以上になっているかを確認する必要があります。3次請け以上の案件は、具体的にどのような荷主なのか、どこ方面なのかなど、なぜ多階層になっているかを特定していく必要があります。

そのような際、実運送体制管理簿をアナログに作成していると、実態の把握や原因の究明に時間がかかってしまいます。MOVO Vistaは実運送体制管理簿を容易に作成することも可能で、請負階層の把握や原因究明を容易に行えます。

データによる提案力の強化

前章で、元請け・中間事業者の利益率低下の可能性を言及しましたが、必ずしも利益率が低下するわけではありません。

元請け・中間事業者が「自社にしかないデータ」を活用して、荷主や実運送事業者が抱える課題を俯瞰し、最適な打ち手を提案できるようになれば、その介在価値はむしろ高まり得るからです。

たとえば、複数の荷主や運送事業者から得られる配送履歴や積載効率、荷待ち時間、車両稼働状況などのデータを自社で取得・分析し、最適化のシミュレーションを行うとします。これによって、無駄の多い運行スケジュールの是正や荷量のミスマッチの解消、新しい輸送ルートの開拓といった改善策を提案できるようになります。実運送事業者と対話しながら、荷主が望むサービス品質やコストをバランスよく満たすための具体的な施策を提示できれば、それ自体が大きな価値となるでしょう。

結果として、単純に手数料を上乗せして収益を得るモデルから、データを軸にした問題解決型のビジネスへシフトできれば、利益率を維持・向上させることが可能です。つまり、2次請け制限によって実運送事業者の運賃交渉力が強まるとしても、元請け・中間事業者が「情報」「分析」「提案力」を強みに介在価値を高めれば、十分に差別化された収益モデルを築くことができます。

荷主は多重下請け構造を見逃して良いのか

多重下請け構造の是正に向けて、荷主は何をすべきでしょうか。

標準的な運賃への理解

これまで解説してきたとおり、実運送事業者が適正な運賃を収受するための運賃値上げ交渉が発生することが考えられます。実運送事業者が適正な運賃を収受できることは極めて重要であるため、荷主は輸送費の値上に対して一定の理解を示す必要があるでしょう。

実運送体制管理簿の請求

一方、荷主として、何次請けが実運送をしているかを把握し、過剰な下請け構造になっている場合、元請け事業者に対して改善を依頼することが重要です。前述の実運送体制管理簿を元請け事業者から提出させることで請負階層を把握できます。

各事業者との関わり方の再定義

前述のような「データを軸にした問題解決型」の元請け事業者を戦略的パートナーとして位置付け、自社からもデータを持ち寄り統合的な議論をしましょう。一方、現場の状況を最も正確に把握しているのは、実運送事業者(ドライバー)です。彼らから直接フィードバックの機会を得ることも重要です。

こうしたデータに基づく改善と生きた情報を掛け合わせることで、荷主自身も自社の物流戦略を柔軟かつ実効的に見直せるようになるでしょう。したがって、荷主としては元請け事業者と実運送事業者の両者を適切に位置付け、相互に補完し合う関係を築くことが大切です。

まとめ

本記事では多重下請け構造について解説しました。多重下請け構造によってさまざまな問題が発生していますが、是正の動きも見られ始めています。荷主や各事業者が一体となり、適正な下請け構造を目指し、持続的な物流を目指しましょう。

なお、Hacobuでは「運ぶを最適化する」をミッションとして掲げ、物流DXツールMOVO(ムーボ)と、物流DXコンサルティングサービスHacobu Strategy(ハコブ・ストラテジー)を提供しています。

物流現場の課題を解決する物流DXツール「MOVO」の各サービス資料では、導入効果や費用について詳しくご紹介しています。

トラック予約受付サービス(バース予約システム) MOVO Berth

MOVO Berth(ムーボ・バース)は、荷待ち・荷役時間の把握・削減、物流拠点の生産性向上を支援します。

動態管理サービス MOVO Fleet

MOVO Fleet(ムーボ・フリート)は、協力会社も含めて位置情報を一元管理し、取得データの活用で輸配送の課題解決を支援します。

配車受発注・管理サービス MOVO Vista

MOVO Vista(ムーボ・ヴィスタ)は、電話・FAXによるアナログな配車業務をデジタル化し、業務効率化と属人化解消を支援します。

物流DXコンサルティング Hacobu Strategy

Hacobu Strategyは、物流DXの戦略、導入、実行まで一気通貫で支援します。

関連記事

お役立ち資料/ホワイトペーパー

記事検索

-

物流関連2法

-

特定荷主