【2026年最新】物流改革とは?成功に必要な進め方と2030年問題への対応策

「物流の2024年問題」が始まって1年以上が経過した今、私たちが恐れていた「モノが運べない」という大規模な混乱は一見回避されているように見えるかもしれません。 しかし現場では「車両がなかなか確保できない」「庫内業務が回らない」といった声が増えており、物流クライシスの足音は着実に近づいています。

深刻化するドライバー不足や物価高騰、さらには規制強化などの複雑な課題が絡み合い、物流現場の限界はさらに押し広げられています。今後、輸送能力の低下やコスト上昇、サプライチェーンの混乱といった「物流崩壊」のリスクが現実化すれば、企業経営や社会全体に大きな影響を及ぼす可能性があります。

こうしたリスクを回避し、持続可能な成長を実現する鍵が「物流改革」です。本記事では、荷主企業が今すぐ取り組むべき物流改革の進め方と、物流危機に備える具体的な対応策を、物流DXコンサルティングのHacobu Strategyを提供する物流DXパートナーのHacobuが解説します。

目次

物流改革とは

物流改革とは、これまでの「コスト削減」を主目的とした取り組みを超え、企業の経営戦略の一環として物流体制を見直し、持続可能なサプライチェーンを構築するための総合的な取り組みを指します。

「物流の2024年問題」はいまだ解決されておらず、ドライバー不足や物価高騰、規制対応や環境負荷低減への要請、顧客ニーズの高度化など、多面的な課題が物流領域を取り巻いています。これらに対応する物流改革は、企業の存続と競争力を支える極めて重要な経営戦略といえるでしょう。

このような観点から、経営陣と物流現場が一体となって物流改革を推進することが求められます。

物流改革が注目される背景1:業界構造の課題と規制強化

物流改革がこれまで以上に注目を集めている背景には、まず物流業界そのものが抱える構造課題と規制強化があります。

ドライバーの高齢化と人材不足の深刻化

ドライバーの高齢化と若手人材の不足は長年の課題であり、深刻化の一途をたどっています。現場を支える人材が減少する中で、今後ますます「運べない荷物」が増える可能性が高まっています。

「物流の2024年問題」による輸送能力の低下

ドライバーの労務環境改善を目的とした改善基準告示の改正により、時間外労働に上限が設けられました。その結果、輸送能力の低下が進み、物流全体の安定性が揺らいでいます。

法改正や荷主義務化への対応強化

物流効率化法、貨物自動車運送事業法、下請法などの法改正が相次ぎ、荷主にも多くの義務が課せられました。輸送キャパシティを確保するため、「荷主主導の物流効率化」や「ドライバーの待遇改善」の推進が求められており、これに対応できない企業は大きなリスクを抱えることになります。

物流改革が注目される背景2:社会的要請・国際情勢の変化

物流改革を後押しするのは、業界固有の課題だけではありません。社会的要請や国際情勢の変化も重要な要因です。

ESG経営推進による環境負荷低減の要請

ESG経営の推進が求められる中、環境負荷の低減やサステナビリティ対応は物流領域でも大きなテーマになっています。従来の仕組みでは対応が難しく、抜本的な改革が必要です。

国際情勢の変化によるサプライチェーンの不安定化

米国のトランプ政権による関税政策をはじめとする国際情勢の変化は、日本企業の調達や生産拠点の見直しを迫りました。入荷から出荷までの物流オペレーションについても、柔軟性とコスト競争力を兼ね備えた体制構築が急務です。

この2つの背景により、企業は物流を経営戦略上の重要課題として捉える必要性が高まっています。物流改革は、一部の現場改善ではなく、経営レベルで意思決定し実行すべきテーマとなっているのです。

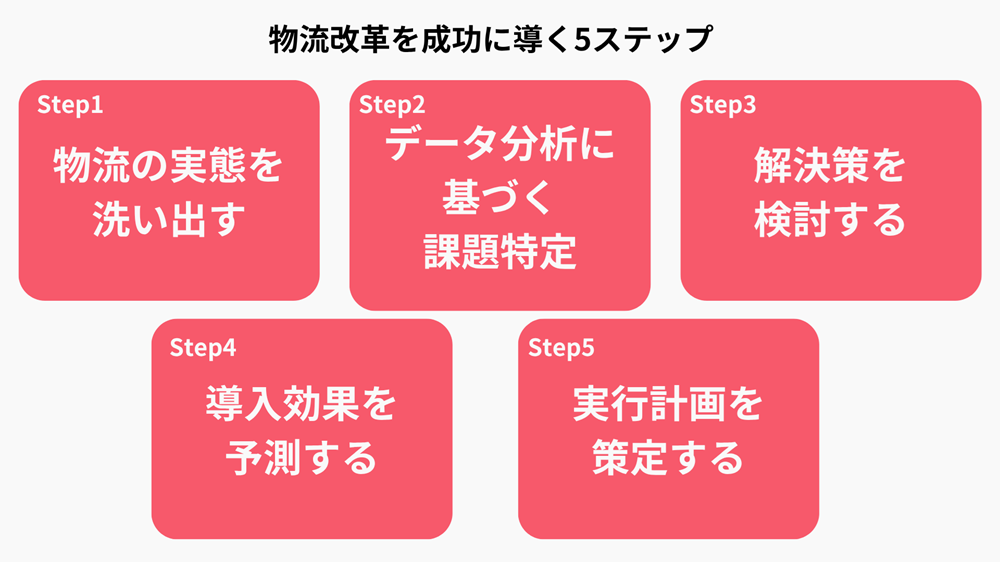

物流改革を成功に導く5ステップ

物流改革を実現するためには、以下の5つのステップを体系的に進める必要があります。

ステップ1:物流の実態を洗い出す

現場の声と実態の把握

物流改革の第一歩は、現場の実態を正確に把握することです。ドライバーや協力会社、現場担当者へのヒアリングを通じ、拘束時間や荷待ち時間、付帯作業の内容や量を明らかにしましょう。

プロセス全体の可視化

物流プロセスを分解し、誰が・どこで・どのような作業を行っているかを整理します。ブラックボックス化している工程があれば、それ自体が課題として改善対象になります。

定量データの収集

物流コスト、在庫日数、誤出荷率、荷待ち・荷役時間、積載効率などの指標を多角的に集めます。重大な課題だけでなく、小さな問題も含めて洗い出すことがポイントです。後の分析に備えて幅広く情報を収集しましょう。

ステップ2:データ分析に基づく課題特定

データに基づくボトルネックの抽出

収集したデータをもとに、パレート分析やABC分析、ボトルネック分析などを活用して課題の根本原因を明らかにします。属人的な感覚に頼らず、客観的な分析を徹底することが重要です。

サプライチェーン全体を俯瞰する

輸送と庫内業務の同期や偏り、非効率なプロセスを発見するために、サプライチェーン全体を俯瞰する視点を持ちます。単一工程の改善だけでは根本的な改革につながりません。

データ取得基盤の整備

WMSやTMSの活用範囲を広げ、紙の指示書をデジタル化するなど、必要なデータが取得できる仕組みを整備します。従来のシステムでは全体像が見えにくい場合は、手軽に導入できる「MOVO」などのシステムを活用し、さらなるデータの可視化を進めましょう。

ステップ3:解決策を検討する

物流ネットワーク全体の再設計

拠点配置や輸送モードを含む物流ネットワーク全体を再設計します。ここでの決定はコスト構造や現場作業効率に大きな影響を与えます。

中長期的な改善計画の策定

3〜5年を見据えた中長期計画を立て、各年度のマイルストーンを設定します。コスト削減といったPL指標だけでなく、ROIC(投下資本利益率)などの財務指標を用い、資本効率を高める施策を優先順位付けすることがポイントです。

現場レベルの具体策を設計

庫内レイアウトの見直しや自動化、デジタル化、ルート最適化などの現場施策を検討し、改善策を実行可能な形に落とし込みます。

ステップ4:導入効果を予測する

経営視点での効果検証

拠点再編やスループット向上などの施策が、ROICや資本回転率といった財務指標にどのような影響を与えるかを検証します。経営層が納得できる視点で効果を示すことが重要です。

現場レベルでの効果予測

コスト削減額にとどまらず、限られた人員での生産性維持や、CO2排出量・荷待ち時間の削減など社会的要請のある指標を含め、多角的に効果を予測します。

定量的シミュレーションの実施

現場データや過去実績を用いて効果を定量化し、関係者の合意形成やKPI設計に活用します。事前のシミュレーションが導入後の成功を左右します。

ステップ5:実行計画を策定する

進捗管理の仕組みを構築

改善施策を月次・年次単位に分解し、KPIやスケジュール、担当者の役割を明確化します。進捗状況を可視化する仕組みを持つことが重要です。

計画の柔軟な見直しと情報共有

外部環境や現場の変化に合わせて計画を定期的に見直します。協力会社や関係部署との情報共有を徹底し、全体の足並みを揃えましょう。

継続的な改善サイクルの確立

物流改革は一度きりの施策ではなく、CLOのリーダーシップのもとで継続的に改善を積み重ねることが必要です。

物流改革の遅れが招くリスクと「物流の2030年問題」

物流改革を先送りすると、企業競争力や社会全体に深刻な影響を及ぼします。たとえば2030年には輸送能力不足が深刻化すると予測されており、早期の対応が不可欠です。本章では、物流改革を怠った場合のリスクと「物流の2030年問題」について解説します。

物流の2030年問題とは

物流の2030年問題とは、ドライバー不足がさらに深刻化し、国内物流が大きく停滞するリスクを指します。特に、ドライバーの高齢化と新規就業者の減少が同時進行し、2024年問題(労働時間制限)の影響も重なることで供給能力が著しく低下すると見込まれます。

国土交通省の試算では、2030年には約34%の輸送能力が不足する可能性が示されており、物流の安定性に対する危機感が高まっています。

運送会社への影響

運送会社は慢性的な人手不足により、稼働率低下や収益悪化のリスクに直面します。ドライバー確保競争が激化し、人件費や採用コストが上昇する一方で、輸送量を調整せざるを得ない状況が発生すれば、取引機会の喪失や顧客離れのリスクも拡大します。

荷主への影響

荷主企業も輸送能力不足の影響を直接受けます。納期遅延や輸送コストの上昇は避けられず、サプライチェーン全体への悪影響が広がります。従来の「安価で迅速な輸送」を前提とした物流モデルの見直しが迫られ、在庫戦略や配送スキームの最適化が求められます。

物流改革における最新の対応策と注目トレンド

物流の2030年問題をはじめとする構造課題に対応するためには、単発的な改善では不十分です。サプライチェーン全体の最適化を目指した抜本的な改革が求められています。本章では、物流改革の最新の対応策と注目トレンドを解説します。

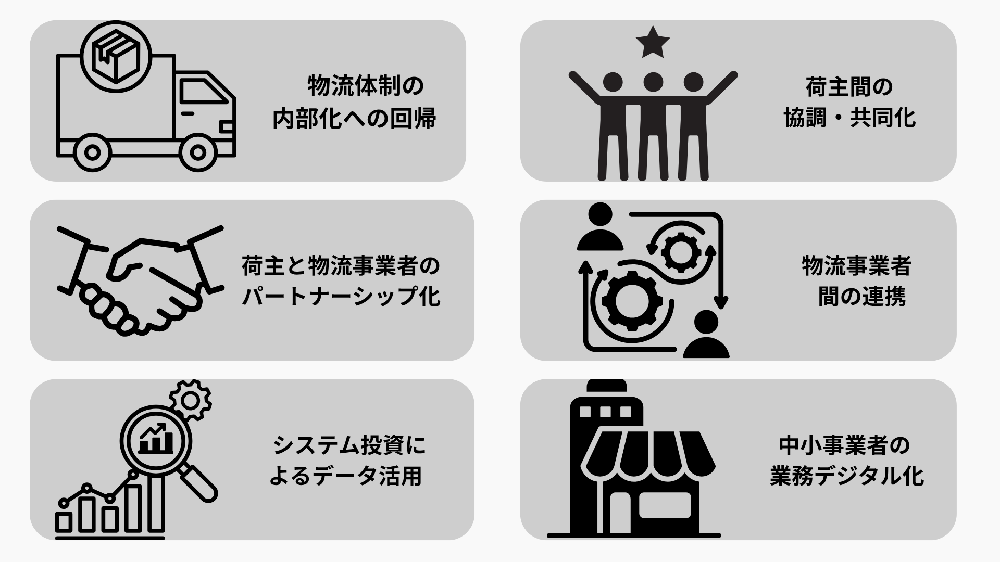

物流体制の内部化への回帰

従来は、物流全体を社内で設計したうえで、実行管理やオペレーションを外部に委託する体制が一般的でした。外部委託はコスト削減や専門性活用のメリットがありますが、人手不足が深刻化する中では輸送力不足というリスクが高まりやすい構造です。

そのため、戦略企画や設計だけでなく物流管理業務そのものを内製化し、安定した供給体制を確保しようとする動きが再び強まっています。

物流体制の再構築を成功させる3つのステップ|内部・外部の最適バランスを見直す方法を解説

企業間物流…

2025.12.08

荷主と物流事業者のパートナーシップ化

物流管理の内製化と並行して、委託先を単なる外注先ではなく「パートナー」として位置づける動きが加速しています。

まず、KPIやSLAを明確化し、定期的なパフォーマンスレビューを通じて達成状況を客観的に評価します。抽出した課題をもとにプロセスを見直し、運用手法やツールを適宜アップデートする「改善サイクル」を回すことで、継続的に価値を創出できる体制を構築します。

さらに、荷主は自社の中長期計画や需要見通しを共有し、双方向の情報連携と迅速な意思決定を可能にします。こうした取り組みが、透明性と信頼を重視した強固なパートナーシップを生み出し、変化に柔軟に対応できる結束力を高めます。

システム投資によるデータ活用

物流業界には、アナログ運用や属人化が残り、課題特定や改善のためのデータ取得が難しいという問題がありました。これを背景に、物流システムへの投資が加速しています。

たとえば、トラック予約受付システム MOVO Berth を導入すると、荷待ち時間の削減や入出荷作業のスループット向上といった即効性のある効果が得られます。しかし、実はそれだけではなく、作業実績データを活用した人員配置の最適化や、積み地・降ろし地のデータをもとにした企業間の共同輸配送など、現場改善を超えた施策も可能になります。

このように、物流システムへの投資は、拠点内の効率化にとどまらず、サプライチェーン全体をデータで最適化する基盤としての役割を担っています。

荷主間の協調・共同化

これまで荷主企業にとって物流は競争優位性を生む「差別化領域」として捉えられてきました。しかし、輸送力不足という現実的なリスクを前に、物流を「協調領域」として共同化する動きが加速しています。

この背景には、単なる意識変化だけでなく、共同化を支える物流システムの普及があります。個別のシステムを使っていては企業間でのデータ連携が難しいですが、MOVO Berthのような共通システムを活用することで、共通データが蓄積され、企業間協調が実現しやすくなりました。

結果として、荷主間の物流共同化は、効率性と安定性の確保を目的とした標準的なアプローチになりつつあります。

物流事業者間の連携

物流事業者にとって物流はビジネスの根幹であるため、完全な協調は難しい面があります。しかし、輸送力不足や労働環境改善という共通課題の解決を目的として、事業者同士が手を組む動きが広がっています。

具体例として、センコーと福山通運が実施する共同輸配送があります。両社は中継拠点でトレーラーシャーシを切り離し、トラクターを交換する仕組みを導入しました。これにより、それぞれのトレーラーは効率的にUターン運行でき、地域特性の相互補完による安定的な幹線輸送が実現します。

この取り組みは、長距離輸送で課題となっていた1人2日運行を撤廃し、労働環境改善や遵法運行の徹底、ドライバー不足対策にもつながります。

中小事業者の業務デジタル化

MOVO BerthをはじめとするMOVOシリーズの特徴は、荷主や元請け事業者がシステム費用を負担し、委託先が無料で利用できる点です。そのため委託先(相対的に中小事業者が多い)においても、電話やFAXに依存していた事務作業の効率化が進んでいます。

委託元にとっては業務プロセスの効率化が期待できる一方、委託先も受注・配車予約・進捗管理のデジタル化により、作業負担の軽減やミス削減といったメリットを享受できます。

この仕組みを通じて、中小事業者の業務デジタル化が着実に進み、物流全体の効率化基盤としての役割を果たしています。

物流改革への対応ならHacobu

物流現場の効率化・データの可視化ならMOVO

物流の実態をデジタルデータで捉えることで、現場課題を明確化できます。物流DXツール MOVOを活用すれば、車両動態や荷待ち・荷役時間、運賃といったデータを運行単位で詳細に可視化できます。さらに、在庫量や倉庫の稼働状況などの情報も統合することで、物流が抱える問題点をより深く、網羅的に把握できます。

物流課題の可視化・改革実行ならHacobu Strategy

可視化された物流実態をもとに、物流DXコンサルティング Hacobu Strategyでは、部門横断的なデジタル連携による最適化を支援します。最適な物流シナリオをシミュレーションし、企業ごとの「あるべき姿」を描き出すとともに、さまざまな支援を通じて改革を実行します。

経験や勘に頼らず、データに基づく物流改革を実現することで、物流の効率化と高度化を一気通貫で推進します。

よくある質問

物流改革によってもたらされるメリットは?

物流改革を進めることで、単なるコスト削減にとどまらない多面的な効果が得られます。たとえば、輸送や庫内業務の効率化による生産性向上、荷待ち時間の削減によるドライバーの労働環境改善、在庫適正化によるキャッシュフローの改善などが挙げられます。また、サプライチェーン全体の安定性が高まり、納期遅延や輸送トラブルといったリスクを大幅に低減できます。さらに、CO2排出量削減など環境負荷低減への対応が進むことで、社会的責任を果たす企業としての評価やブランド価値向上にもつながります。

物流の2030年問題とは?

物流の2030年問題とは、ドライバー不足の深刻化により国内の輸送能力が大幅に低下し、サプライチェーン全体が停滞するリスクを指します。国土交通省の試算では、2030年には最大34%の輸送能力が不足すると予測されており、輸送手段の確保がますます困難になります。背景にはドライバーの高齢化や新規人材の減少、2024年問題による労働時間制限の影響などがあります。この問題は運送会社だけでなく荷主企業にも直結し、納期遅延や輸送コスト上昇など深刻な影響を及ぼすため、早期の対策が不可欠です。

まとめ

物流改革は、単なるコスト削減策ではなく、企業の存続と競争力を左右する経営戦略です。輸送能力不足や環境対応、国際情勢の変化など、外部環境が急速に変化する今こそ、荷主企業は物流を「経営課題」として捉え直す必要があります。

ドライバーをはじめとした現場の担い手とともに、持続可能な物流体制を構築することは、サプライチェーン全体の安定性を高め、取引先や社会から選ばれ続ける企業になるための基盤となります。

将来の供給安定性と企業価値向上のために、今こそ具体的な一歩を踏み出しましょう。

関連記事

お役立ち資料/ホワイトペーパー

記事検索

-

物流関連2法

-

特定荷主