高度物流人材とは?人材育成や採用が重要視される背景や今後求められるスキルを解説

深刻化する人手不足や労働環境改善に対する社会的要請により、物流領域では従来の「現場対応力」だけでは複雑化するサプライチェーンや多様化する顧客ニーズに応えきれなくなっています。

この変化に対応する鍵を握るのが、「高度物流人材」です。経営・デジタル・現場を横断し、データをもとに課題を特定し、改善を主導できる人材が、今後の物流の競争力を左右するのではないでしょうか。

本記事では、物流領域における人材育成・採用がなぜ重要視されているのか、その背景を整理したうえで、これから求められる高度物流人材の定義、必要なスキルセット、育成・採用の進め方について、物流DXパートナーのHacobuが解説します。

もし、物流領域における人材育成や採用に不安がある場合は、外部の専門家に相談するのも有効な手段です。「Hacobu Strategy」は、データに基づいた物流課題の解決を支援するプロフェッショナルです。Hacobu Strategyの概要は対象ページをご覧ください。

物流領域で人材育成・採用が重要視される背景

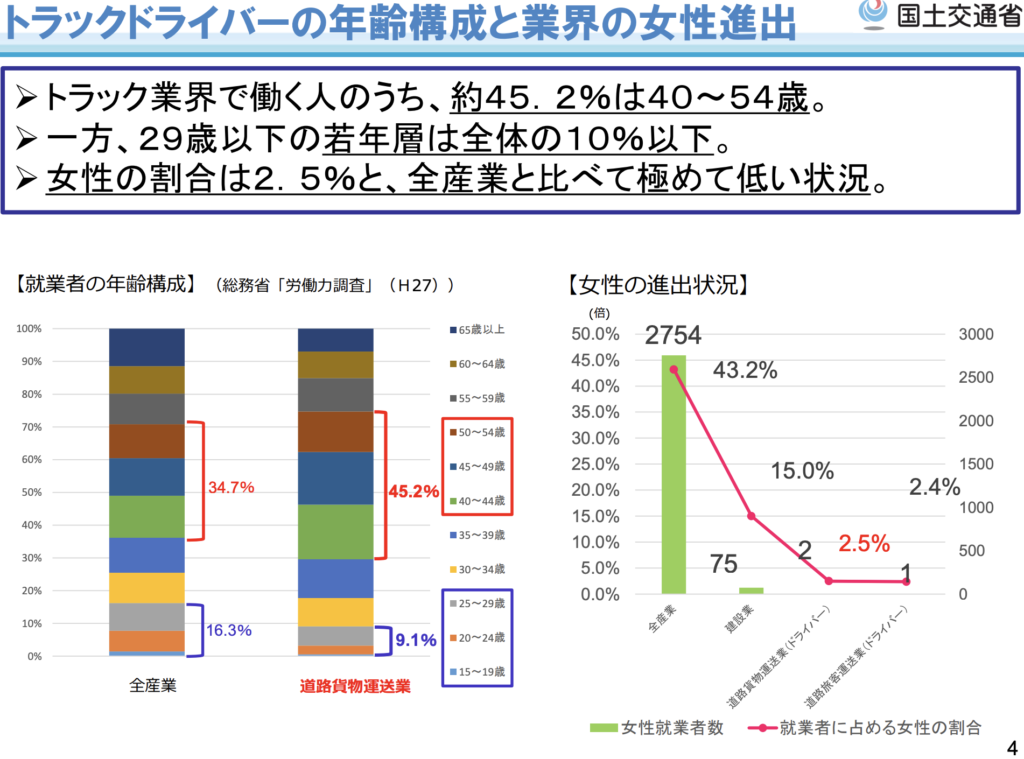

日本の物流領域では、深刻な人手不足と高齢化が同時進行しております。内閣府「令和7年版高齢社会白書」によれば、2024年時点で日本の高齢化率は29.3%に達し、総人口の約3人に1人が65歳以上となっています。特に物流分野では、ドライバーや倉庫作業員など現場を支える人材に高齢層が多く、人材のうち、約45.2%は40〜54歳といわれています。一方で、若年層の新規参入は伸び悩んでおり、労働力の構造的な減少が業界全体の持続性を脅かしています。

参考:https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/pdf/1s1s_01.pdf

参考:https://www.mlit.go.jp/common/001225739.pdf

このような課題を受け、各企業では採用活動を強化しています。しかし、少子化と労働人口減少という構造的な制約の中では、採用努力だけで人材不足を根本的に解決することは困難です。限られた人員でより高い生産性を発揮し、組織として持続的に成果を出すためには、既存人材のスキルを高める「育成」が不可欠となります。 育成の目的は、単なる作業効率の改善ではなく、業務の再設計やプロセス革新を担える人材を生み出すことにあります。現場技能の継承に加え、デジタル技術の活用や経営視点を持ち、物流を企業戦略の一部として再設計できる人材——すなわち“高度物流人材”の育成が、今後の競争力の鍵を握っています。

これまで物流領域で求められていた人材

これまでの物流領域を支えてきたのは、荷主からの要望に柔軟に応え、現場を滞りなく動かしてきた「対応力に優れた人材」でした。ドライバー、倉庫担当者、配車係などが現場で培った経験と勘を頼りに、突発的なトラブルが発生しても輸送を止めることなく、当日中にリカバリーしてきたのです。その現場力こそが、これまでの日本の物流品質を支えてきた最大の価値であることは間違いありません。

しかし、少子高齢化の進行により、この「対応リソース」そのものが急速に減少しています。これまでのように“人の頑張り”で現場を回すスタイルには、もはや限界が見え始めています。加えて、業務プロセスがアナログで、作業記録や運行データ、在庫実績などの情報がデジタル上に蓄積されていないケースも少なくありません。そのため、現場で問題が発生しても、原因分析や再発防止策の検討が困難であり、同じ課題を繰り返してしまう傾向にあります。

この「属人的な対応力」に頼る構造は、かつては機能していましたが、労働力減少と物流需要の複雑化が進む現在、確実に限界を迎えつつあります。

荷主側で起こるスキル要件の変化

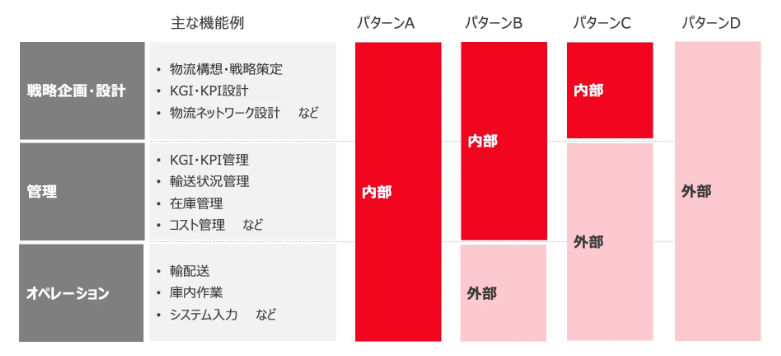

近年では、荷主企業の側にも変化が見られます。これまで荷主は、KPI管理や輸送状況の把握、在庫管理、コスト管理といった物流マネジメント業務を物流事業者に全面的に委託するケースが一般的でした。しかし、物流事業者側の人材不足が深刻化するなか、自社の荷物を計画どおりに運べない「輸送リスク」が現実のものとなりつつあります。

こうしたリスクを回避するため、荷主企業は自社で物流を管理・可視化できる体制を整え始めています。つまり、単なる委託者ではなく、自社の物流パフォーマンスを自らモニタリング・分析し、改善を主導する立場へと変わりつつあるのです。(以下の図におけるパターンCからパターンBへの変化)

そのため、荷主企業の担当者にも、物流管理に関するスキルセットが求められるようになっています。

このように、物流事業者・荷主の双方で求められるスキルが高度化・構造化しており、単なる「頼む・運ぶ」の関係から、「共に設計し、共に最適化する」関係への転換が求められています。

【2026年版】物流が抱える課題とは?15の課題や行政の取り組み、改善策について詳しく解説

物流は「経…

2026.01.08

物流領域で今後求められる“高度物流人材”とは

前述のとおり、物流の現場対応力だけでは、もはや産業の持続性を担保できない時代に入りました。経営・テクノロジー・データを横断的に理解し、物流を企業戦略として再構築できる人材が求められています。

物流業界に必要な人材の属性

今後の物流業界では、大きく二つの人材タイプが必要とされています。

ひとつは、倉庫や輸送現場を安全かつ効率的に運営し、品質やコストを安定的に維持する「現場管理型人材」。もうひとつは、デジタル技術や経営の視点を併せ持ち、物流を企業価値向上のための仕組みとして再設計できる「高度物流人材」です。

前者が現場の最適化を担う“守りの人材”であるのに対し、後者はサプライチェーン全体を見渡し、変革をリードする“攻めの人材”といえます。この両者が連携し、現場の実情を踏まえた改革を推進してこそ、真の物流変革が実現します。

Chief Logistics Officerを支える高度物流人材

近年の物流効率化法の改正により、荷主企業において Chief Logistics Officer(CLO:最高物流責任者) を設置する動きが広がりつつあります。CLOは、従来の物流部門長とは異なり、企業経営と社会的責任(サステナビリティ)を両立させる戦略的役割 を担う存在です。 CLOには、自社の利益最大化だけでなく、業界全体の効率化や脱炭素化、労働環境の改善といった社会全体の持続可能性を見据えた戦略立案と実行が求められます。しかし、こうした多面的な課題を一人で完遂することは現実的ではありません。

そのため、CLOのもとで専門性を持つ高度物流人材によるチーム体制を構築し、戦略立案から実行、検証までを分担して進める必要があります。CLOが方向性を示し、高度物流人材がその実行力を担うことで、企業は初めて「経営としての物流」を機能させることができるのです。

高度物流人材に必要なスキル

物流DXの推進と産業全体の変革を担う高度物流人材には、単なる業務スキルではなく、経営・技術・倫理・創造の各領域を横断する複合的な能力が求められます。

経営・財務の視点──物流を経営指標で捉える力

高度物流人材にとって最も重要なのは、物流を「コスト」ではなく「経営資産」として位置づける視点です。

損益計算書(P/L)だけでなく、貸借対照表(B/S)を読み解き、在庫を減らした結果どれだけの投資余力を生み出せるのかを議論できる力が求められます。

ROIC(投下資本利益率)やキャッシュコンバージョンサイクルなど、経営KPIを用いて物流を定量的に評価し、投資効果を示すことができる人材こそが、経営層から信頼される存在です。

また、調達物流や構内物流といった“見えにくいコスト”にも切り込み、企業全体の資本効率を高める提案ができることが重要です。

ビジネス戦略の視点──競争と協調をデザインする力

高度物流人材は、単に自社の最適化を図るだけではなく、業界全体の競争構造と協調の在り方を読み解く力が必要です。取引先や他業種との協業、共同配送や標準化の推進など、サプライチェーン全体を俯瞰した「儲かる仕組み」の設計が求められます。

また、社内では調達・生産・販売などの部門を横断し、利害の異なるステークホルダーと調整しながら合意形成を進める能力が欠かせません。

物流を全社戦略に位置づけ、経営陣を巻き込みながら実行を推進できる“組織内コネクター”としての役割が期待されています。

デジタル技術の視点──最新テクノロジーを使いこなす力

IoT、ロボティクス、クラウド、ブロックチェーン、さらには生成AI(LLM:大規模言語モデル)といった先進技術の活用は、物流変革の中核を担います。高度物流人材には、これらの個別技術を単に導入するだけでなく、費用対効果や投資回収期間を正確に評価し、全体最適を見据えて統合的に活用するスキルが求められます。部分最適なシステム導入ではなく、企業戦略に直結する形でテクノロジーを組み込み、デジタルトランスフォーメーション(DX)を現場で牽引する力が不可欠です。

思考・分析の視点──「問いを立てる」力と論理的思考

技術やデータを活用する上で欠かせないのが、「なぜそれを行うのか」を明確に問う力です。

DXや在庫回転率の改善といったHow(どのように)ではなく、Why(なぜ)とWhat(何を)の観点から課題を設定し、施策の目的を定義できる人材が求められます。

現場で得られるデータをもとに仮説を立て、KPIを設計し、結果を検証する論理的思考力が、実効性ある物流改善を支えます。

この「問いを立てる力」は、単なる分析スキルではなく、経営判断を導く戦略的な思考の根幹となります。

倫理と持続可能性の視点──社会と共に成長する力

高度物流人材は、企業の利益追求だけでなく、社会的価値を創出する役割も担います。

Scope3の排出削減、ESG経営への対応といった非財務領域に対しても理解を深め、環境・人権・労働の健全性に配慮した物流戦略を構築する必要があります。特に、協力会社への過剰な荷待ちや不公正取引を是正し、サプライチェーン全体でガバナンスを働かせる倫理的姿勢は、企業の信頼を守る基盤となります。

持続可能性を軸に据えた物流マネジメントが、企業のブランド価値を高める時代に入っています。

イノベーションと実行の視点──変化を形にする力

最後に、高度物流人材には“構想だけで終わらせない実行力”が求められます。

中長期的なビジョンを描きつつ、短期的な施策に落とし込み、現場と経営をつなぎながら変革を推進する力が必要です。

従来の常識や慣習にとらわれず、異業種の知見を取り入れながら新しいビジネスモデルを構築する創造性も欠かせません。

物流を「守る」から「創る」へと進化させるこの力こそ、高度物流人材の真価といえるでしょう。

高度物流人材育成のフロー

高度物流人材の育成は、単なる知識習得ではなく、「経営×現場×社会」の三層をつなぐ実践的な学習設計が求められます。ここでは、前章で挙げたスキル群を段階的に習得させるための4つのフェーズを示します。

①目標の定義──スキル獲得の優先順位を明確にする

人材育成の第一歩は、「どの能力を、どのレベルまで高めたいのか」を経営戦略と連動して定義することです。

たとえば、物流DXを推進したい企業であれば「デジタル技術の視点」と「思考・分析力」を重点スキルに設定する。一方、経営層との意思決定を強化したい場合は、「経営・財務の視点」と「ビジネス戦略の視点」を重視する、といった具合です。

この段階で、スキル領域ごとに育成指標(例:P/L分析演習の理解度、在庫最適化提案の数、ROI改善率など)を定義し、教育のKPIとして明確化します。これにより、研修目的が抽象的な「能力開発」ではなく、経営に資する成果指標に変わります。

②研修の手法と投資設計──現場と経営を往復する学習環境

育成目標に基づき、OJT(実務訓練)・座学・シミュレーション・外部連携を組み合わせた“実践統合型研修”を設計します。

たとえば、「経営・財務の視点」は経営企画部や財務部とのジョブローテーションによる実践学習で、「デジタル技術の視点」はAIやロボティクスの導入プロジェクトに参加させる形で習得します。

研修費は単なる教育費ではなく、投資対効果(ROI)を伴う人的資本投資として位置づけ、実施期間ごとに成果をモニタリングします。

③コンテンツ・カリキュラム設計──6つのスキル領域と紐づける

カリキュラム設計では、前章の6スキルを軸に、各領域を体系的に学べるよう構成します。

- 「経営・財務の視点」…P/L・B/S・ROIC分析、物流コスト構造の可視化演習

- 「ビジネス戦略の視点」…社内外ステークホルダーとの協働シナリオ、共同配送・標準化のケーススタディ

- 「デジタル技術の視点」…AI・IoT・クラウド・LLMなどの実践演習とROI評価

- 「思考・分析の視点」…Why/Whatを立てる課題設計、データ分析・仮説検証のフレームワーク

- 「倫理と持続可能性の視点」…ESG・Scope3・脱炭素施策の評価方法

- 「イノベーションと実行の視点」…異業種連携による新規物流モデル設計・実装演習

座学と実務プロジェクトを交互に設け、知識→実践→振り返りのループを組み込むことで、定着率を高めます。

④実践・検証・組織浸透──“変革を担う文化”をつくる

育成の最終段階では、学んだスキルを社内プロジェクトや顧客提案に適用し、成果を検証します。

たとえば、受講者自身が物流改善プロジェクトを立ち上げ、ROIやCO2削減効果を指標として測定するなど、成果が数値で示される形にします。

さらに、研修終了後も人材同士のネットワークを維持し、ナレッジ共有会やDX推進タスクフォースとして機能させることで、「育成された人材が組織を変える」好循環を生み出します。

高度物流人材の育成は一度の研修で完結しません。学びが実務を変え、実務が再び学びを生むサイクルこそ、企業を継続的に進化させる基盤となります。

高度物流人材の育成を成功させるためには、体系的な教育設計だけでなく、実務に即したデータ分析・改善提案の経験を積める“実践の場”の存在が不可欠です。こうした実践型学習の仕組みを外部プログラムとして支援するのが、「Hacobu ACADEMY」です。

高度物流人材の支援ならHacobu

実践から学び、変革を起こす人材を育てるHacobu ACADEMY

物流のDXを推進するためには、単に知識を学ぶだけでなく、「実際のデータに触れ、課題を定義し、改善策を提案する」というプロセスを体験することが欠かせません。Hacobu ACADEMYは、まさにその“実践の場”を提供する、高度物流人材育成のための研修プログラムです。

本プログラムでは、実際の物流データを活用し、受講者自身が課題発見から分析、改善施策の立案、経営層への提案までを一貫して行います。これにより、単なる理論理解にとどまらず、「現場で使えるDX人材」としての思考力・実行力を育みます。

講師陣は、物流領域のスペシャリストに加え、データサイエンスやコンサルティングの実務経験を持つ専門家で構成。受講者の職種や課題に合わせて、現場視点と経営視点の両面から実践的な指導を行います。 また、講義形式ではなくチーム演習型のカリキュラムを採用し、討論・体験・発表を通じて学びを定着させます。これにより、組織内でDX推進をリードできる人材を短期間で育成します。

物流領域に特化した転職エージェント Hacobu Career

持続可能な物流の実現には、人材を「育てる」だけでなく、「出会う」ことも欠かせません。

企業がいくら育成に力を入れても、変革を推進できる人材の母数が不足していれば、改革は前に進みません。Hacobuでは、育成支援の「Hacobu ACADEMY」に加え、採用支援の「Hacobu Career」を通じて、物流領域全体の人材確保を支援しています。

Hacobu Careerは、物流領域に特化した転職エージェントです。主力プロダクトである「MOVO」シリーズの運営を通じて、全国の荷主企業・物流会社・運送会社と連携し、現場課題の解決に取り組んできたHacobuだからこそ、「企業が本当に求める人材」と「転職希望者が現場で何に困っているか」の双方を深く理解しています。

その知見を活かし、ロジスティクスに精通した採用チームが、求職者一人ひとりの経験や志向を踏まえて最適な企業をご紹介します。専門性の高い人材紹介を通じて、業界全体のスキル循環を促し、物流の未来を支える人材の“採用と育成の好循環”を実現します。

関連記事

お役立ち資料/ホワイトペーパー

記事検索

-

物流関連2法

-

特定荷主