特定荷主とは?物流効率化法における基準や義務、行政処分、中長期計画・定期報告の様式を解説

特定荷主とは、法律や政省令などで定められた一定規模以上の貨物輸送量がある荷主のことを指します。本記事では、省エネ法だけでなく、新たに規制的措置が加わる物流効率化法も含め、特定荷主の基準や義務、行政処分、何をすべきかなどについて、物流DXパートナーのHacobuが解説します。

本記事でわかること:

- 省エネ法と物流効率化法では、特定荷主の基準となる単位が異なる

- 物流効率化法における特定荷主は、積載効率の向上や荷待ち・荷役時間の削減における具体的な措置の内容・目標を行政に報告する必要がある

- 物流効率化法における特定荷主は、具体的な措置の報告をするために、上記における現状の把握をまずすべきである

\特定荷主について解説した資料はこちらからダウンロードできます/

目次

特定荷主とは

特定荷主とは、自らの事業のために貨物の輸送を物流事業者に依頼する事業者(荷主)のうち、法律や政省令などで定められた一定規模以上の貨物輸送量がある事業者のことを指します。

特定荷主は主に以下2つの法律、または関連する政省令などで定められています。

省エネ法

省エネ法とは、正式には「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」のことです。一定規模以上の事業者に対し、省エネや非化石転換などに関する取組の見直しや計画の策定、エネルギーの使用状況などについて定期報告などを課す法律です。

物流効率化法

物流効率化法とは、荷主・物流事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課す法律です。

改正物流関連2法とは?法改正のポイントや背景、荷主・ 物流事業者が対応すべきことを解説

2024年5月15日、…

2026.02.04

\特定荷主について解説した資料はこちらからダウンロードできます/

省エネ法における特定荷主の基準や義務、行政処分

特定荷主の基準

前年度の貨物輸送量が3,000万トンキロ以上の荷主が、特定荷主と定義されます。

特定荷主の義務

まず、自社の貨物輸送量を把握し、年間の輸送量が3,000万トンキロを超えた場合は、特定荷主として「貨物の輸送量届書」を管轄地域の経済産業局長あてに提出しなければなりません。

また、年に1回(毎年6月末日まで)、中長期計画の作成・提出と定期報告を、主務大臣(経済産業大臣+荷主事業所管大臣)に行わなければなりません。

特定荷主の罰則や行政処分

中長期計画の作成・提出、定期報告を行わなかった場合や虚偽の届出をした場合、50万以下の罰金が科せられます。 また、省エネへの取り組みが荷主の判断基準と照らして著しく不十分であると認められる場合には、勧告や公表、命令といった行政処分、または100万円以下の罰金の措置が講じられることがあります。

荷主勧告制度とは?荷主勧告を受ける荷主の行為、企業に求められる対応などを解説

荷主勧告制…

2025.12.26

\特定荷主について解説した資料はこちらからダウンロードできます/

物流効率化法における特定荷主の基準や義務、行政処分

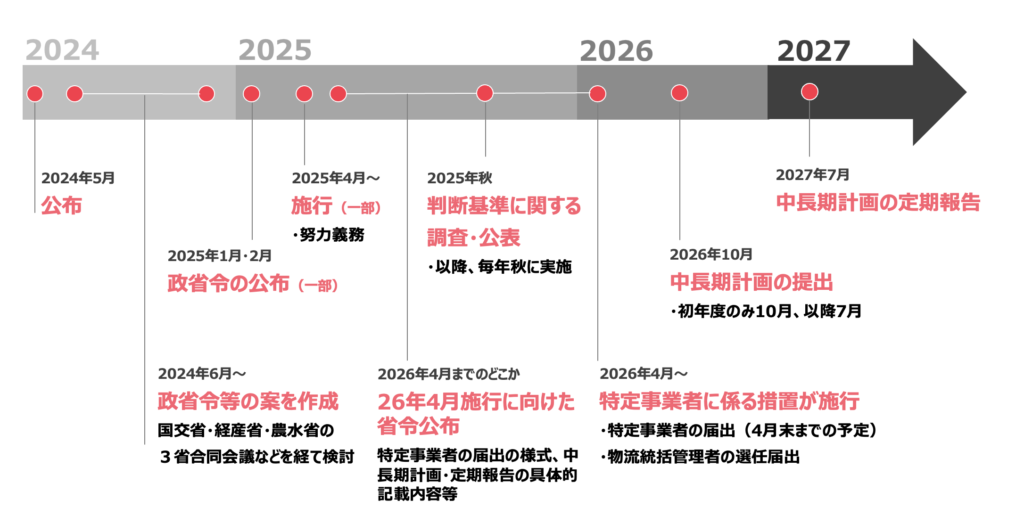

2026年4月に施行される

物流効率化法は、その改正が2024年5月に公布され、2025年4月に施行されました。ただし、特定荷主に関する規制的措置は、2026年4月に施行されます。

特定荷主の基準

前年度のトラックで輸送される貨物量が9万トン以上の荷主が、特定荷主に指定されます。なお、自社全体の貨物の重量ではなく、第一種・第二種いずれかの立場による貨物の重量が9万トンを超える場合、特定荷主の基準を満たします。

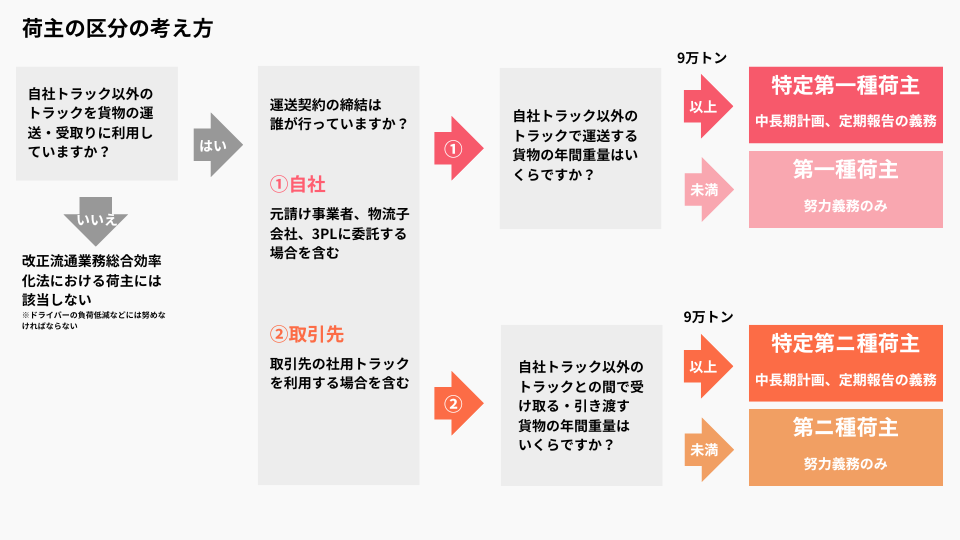

第一種特定荷主・第二種特定荷主の定義

第一種特定荷主・第二種特定荷主は、運送契約の締結を誰が行っているかで判断します。以下の図をご確認ください。

特定荷主の基準を満たす社数

特定荷主の基準を満たす荷主は約3,200社で、これにより日本全体の運送事業者により輸送される貨物量の半分程度を占めると言われています。

「トラックで輸送される貨物量」と前述したとおり、貨物量の基準はトラック輸送に限定し、鉄道・内航海運などトラック以外の輸送分は除外されます。

指標が重量である理由

輸送する貨物の重量が多いほど輸送回数が多くなり、その結果として荷待ち・荷役時間が発生する可能性が増すとともに、効率的な輸送をした際の効果が大きくなると考えられることから、貨物重量が算定指標とされています。

単位がトンである理由

省エネ法における特定荷主の基準の単位がトンキロであることに対し、物流効率化法における特定荷主の基準の単位はトンです。これは着荷主の立場で輸送量を把握する上で、距離を把握することが難しいため、シンプルに重量のみとされています。

また、重量把握の難易度から、貨物の重量算定方法については手段を1つに限定せず、複数の選択肢を提示し、それぞれの事業者において合理的な算定方法を選択できるようにすべきという考えから、以下の算定方法を用いることも検討されています。

- 商品マスタなどにおいて重量のデータを集計することが可能な場合にあっては、当該システムに登録されている重量を元に換算する

- 容積を把握している場合においては、1立方メートルあたり 280kg として換算する

- 輸送するトラックの最大積載量を貨物の重量として換算する

- 売上金額や仕入金額を元に貨物の重量を換算する など

特定荷主の義務

まず、自社の貨物輸送量を把握し、年間の輸送量が9万トンを超える場合は、特定荷主であることを荷主事業所管大臣に届け出なければなりません。

そして特定荷主には以下の取り組みが求められます。

- 物流統括管理者の選任

- 物流効率化の中長期計画の作成、提出

- 物流効率化の取り組みに関する定期報告

それぞれの詳細は後述します。

特定荷主の事業所管大臣

荷主事業所管大臣については、それぞれ以下のように想定されています。

内閣総理大臣(警察庁):中古品販売

総務大臣:電気通信事業

財務大臣:酒類・タバコ・塩

文部科学大臣:出版業

厚生労働大臣:医薬品・医療機器 など

農林水産大臣:農林水産物、食料・飲料品、食品小売 など

経済産業大臣:自動車、産業機械、金属、化学品、総合小売、エネルギー など

国土交通大臣:建設、造船 など

環境大臣:廃棄物・ペット

特定荷主の罰則や行政処分

中長期計画に基づいた取り組みが不十分な場合、国は助言・指導を行い、改善が見られなければ勧告や公表、命令といった行政処分、または100万円以下の罰金の措置が講じられることがあります。

\特定荷主について解説した資料はこちらからダウンロードできます/

以降では、物流効率化法における特定荷主の義務を詳細に解説します。

まず特定荷主がすべきこと

物流効率化法における特定荷主に該当する、または該当する可能性がある企業は、今後まず何から始めるべきでしょうか。

貨物の重量把握

前述のとおり、自社のトラックで輸送される貨物量が入出荷いずれかが年間9万トン以上である場合は、その旨を荷主事業所管大臣に届け出なければなりません。つまりまずは年間の貨物重量を算定し、把握することが必要になるでしょう。

自社のトラックで輸送される貨物量が入出荷のいずれもが年間9万トン「以下」と明確に言い切れる場合は重量の算定をする必要がないかもしれませんが、明確に言い切れない場合はまず自社が基準値を越えるか否かを確認すべきでしょう。

荷待ち・荷役時間、積載効率などの実態把握

貨物の重量を把握し、自社が特定荷主と確定したら、物流効率化の中長期計画を提出せねばなりません。

その際、具体的に何の取り組みを、いつまでに、どれくらいの基準まで達成すべきかを、どのように定めるべきでしょうか。計画を作成するには、まず自社の実態を把握しなければ、数年後のあるべき姿(目標)、そして目標に向かって何をすべきかは定まりません。

つまり、中長期計画を作成する上では、まず必要なデータを集めましょう。その際、デジタル技術の活用などにより効率的な把握を実施し、より多くの物流拠点における物流効率化につなげていくことが望ましいでしょう。

\特定荷主について解説した資料はこちらからダウンロードできます/

中長期計画の作成や計画実行のための実行組織の形成

貨物重量の算定や、荷待ち・荷役時間、積載効率などの実態把握はもちろん、中長期計画を作成した後の計画実行を物流統括管理者一人だけで行うことは不可能です。

物流統括管理者の配下にいわゆる物流管理組織を形成し、組織で業務にあたっていく必要があります。

組織形成の際には以下のような手法が考えられます。

- 物流部長を筆頭とした既存物流部の巻き込み

- 調達部、生産部、購買部、販売部といった各部署の責任者の巻き込み

- 物流に特化した人材の育成

- 外部から物流に詳しい人材の採用

- 外部の物流コンサルティングを活用

物流本部、または物流部の新設

自社において物流を担当する機能は「物流企画課」「配送手配グループ」のように一部署の一片であり、同部長は直接的に物流に関与していないという企業もいるのではないでしょうか。

一方で、特定荷主において、物流の責任者の設置が義務付けられたこと、その責任者は役員などの経営幹部クラスのメンバーが推奨されることは、お伝えしたとおりです。

しかし課長やグループリーダーが、役員などの経営幹部クラスのメンバーにダイレクトレポートすることは一般的でないと考えます。

物流効率化は、役員などの経営幹部クラスのメンバーが主体的に取り組むべき事項であることから、上記の機能を物流本部、または物流部として切り出して設置し、適切なレポート体制を構築することが良いでしょう。

物流統括管理者の選任

特定荷主は、自社の役員などの経営幹部から、物流統括管理者を選任する必要があると言われています。

物流統括管理者の業務内容

物流統括管理者には、以下のような業務が求められます。

- 物流効率化の中長期計画の作成・提出

- 物流効率化の取り組みに関する定期報告

- ドライバーの負荷低減と輸送される物資のトラックへの過度の集中を是正するための事業運営方針の作成と事業管理体制の整備

- 物流・調達・販売など、社内の関係部門間の連携体制の構築

- 取引相手の物流統括管理者との連携・調整

- リードタイム確保のために調達・生産・販売を含めた在庫管理計画の作成

- ドライバーの運送・荷役等の効率化のための設備投資、デジタル化、物流標準化に向けた事業計画の作成、実施及び評価

- ドライバーの運送・荷役等の効率化に関する職員の意識向上に向けた社内研修等の実施

詳細は以下の記事もご覧ください。

物流統括管理者とCLO | 役割や責務、物流部長との違い、取るべきリーダーシップなどを解説

流通業務総…

2026.02.03

物流効率化の中長期計画の作成や定期報告については、以降で詳細に解説します。

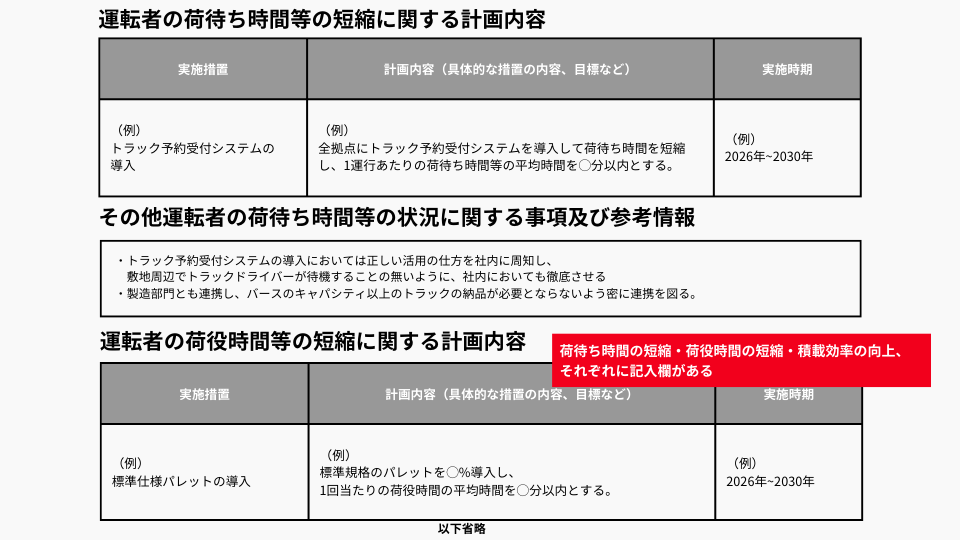

物流効率化の中長期計画の作成、提出

特定荷主は、物流統括管理者により、物流効率化の中長期計画を作成し、荷主事業所管大臣への提出を行わなければなりません。

作成期間

毎年提出することを基本としつつ、計画内容に変更がない限りは5年に1度の提出になる可能性があります。

記載項目

以下の項目について、それぞれ中長期計画を作成、提出する必要があります。

- トラックの積載効率の向上

- ドライバーの荷待ち時間等の短縮

- ドライバーの荷役時間等の短縮

記載事項

上記の項目別に、以下の内容を記載して提出する必要があります。

- 実施する措置

- 具体的な措置の内容・目標

- 実施時期

- 参考事項

中長期計画の様式イメージ

中長期計画の様式は、以下のような形式が想定されます。

中長期計画の提出時期

中長期計画は2026年度のみ10月末、 2027年度以降は7月末が提出期限です。

物流効率化の取り組みに関する定期報告

特定荷主は、物流統括管理者により、荷主事業所管大臣へ物流効率化の取り組みに関する定期報告を行わなければなりません。

定期報告すべき事項

定期報告すべき事項は以下のように想定されています。

- 自社が管理する物流拠点におけるトラックの積載効率の向上、ドライバーの荷待ち・荷役時間の短縮へ向けた取り組みの遵守状況

- 物流効率化において、外部委託している物流事業者と連携して取り組んでいる内容

- 自社が管理する物流拠点における荷待ち・荷役時間

- 外部委託している物流施設の名称と、同施設における荷待ち・荷役時間削減への具体的な取り組み

荷待ち・荷役時間の計測について

計測方法

前述の通り、荷待ち・荷役それぞれで時間の報告を行う必要があるため、原則としては、荷待ち時間と荷役時間を分けてそれぞれ計測することが求められます。また計測した荷待ち・荷役時間の平均時間を、施設ごとに報告することが求められます。

計測対象

日本国内の物流効率化を推進する同法の趣旨を踏まえ、自社が管理する物流拠点においては、全施設全運行の荷待ち・荷役時間を計測することが推奨されています。

計測対象のサンプリング

一方で上記が難しい特定荷主においては、サンプリングなどの手法を用いた報告の許容が検討されています。特定荷主は、自拠点において示された最低数値以上の施設、期間、運行を自ら選定し、計測を実施し、報告することになると見込まれます。

計測対象のサンプリング条件

対象施設:取り扱う貨物重量の半分程度を把握することを念頭に、特定荷主自身が管理する全ての施設から、年間において取扱貨物の重量が大きい施設、または実態を把握すべき施設

対象期間:四半期ごとに任意の連続した5営業日以上(前年度の実績に照らして、各四半期中最も売上金額が低いと見込まれる月は対象外)

対象運行:原則として対象施設における全ての運行

計測対象のサンプリングに対する考え方

サンプリングで荷待ち時間などを計測する場合、対象を選定した方法(ロジック)を報告する必要があります。対象施設の選定ロジックとなる各施設の貨物重量や、対象期間の選定ロジックとなる各月の売上金額などについて、詳細なデータ提出は不要ですが、問い合わせがあった場合に根拠として示す必要があります。

定期報告の様式イメージ

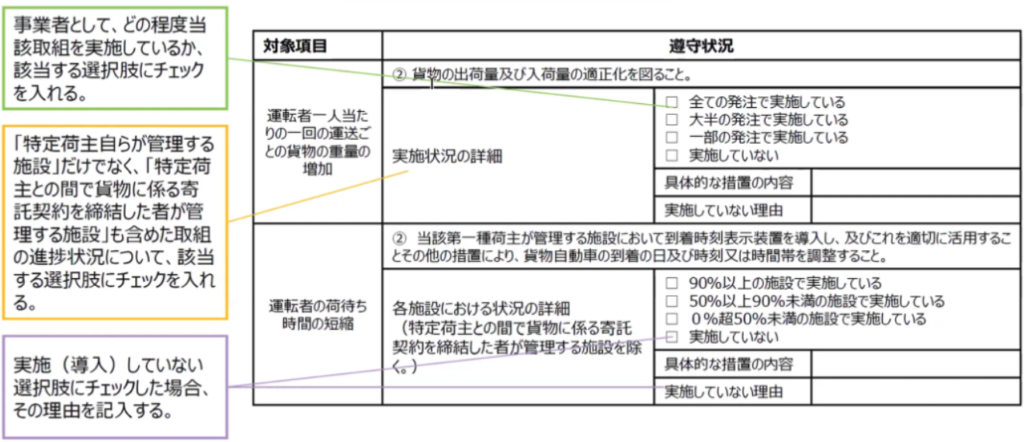

判断基準の遵守状況

省令で定められた判断基準について、遵守状況を報告する必要があります。

特定荷主として、どの程度の取り組みを実施しているか、該当する選択肢にチェックを入れます。この際、特定荷主自らが管理する施設だけでなく、寄託先の施設における取り組みも含まれます。

また、たとえば「業界特性として、やむを得ず荷役時間を短縮できない」などの状況で、実施していない取り組みについてはその理由を記載する必要があります。

判断基準において示された取り組み以外の措置

判断基準において示された取り組み以外の措置があれば、自由記述形式で記載します。

荷待ち時間・荷役時間の状況

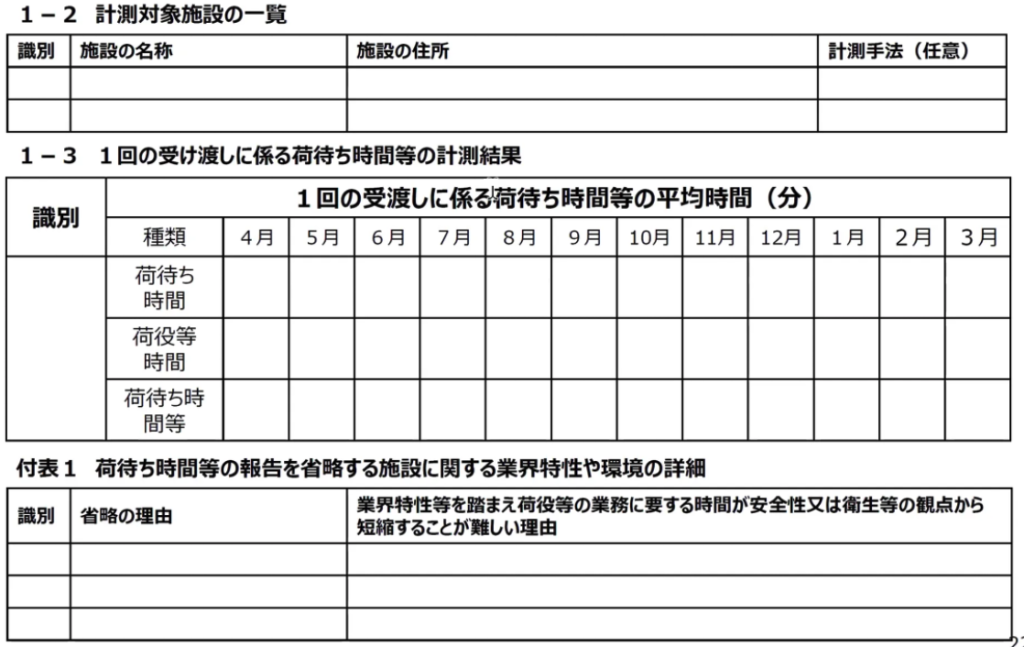

計測対象の選定

まず計測対象の選定について、記載します。

- 計測対象施設

- 計測対象期間

- 計測対象運行

報告対象を限定しない場合は、「すべて」と記載します。

計測対象施設情報

次に、具体的な計測対象施設の名称や住所を記載します。

荷待ち・荷役時間の計測結果

前述のとおり、計測の対象期間を限定できる余地がありますが、毎月の時間を書く欄があります。「荷待ち時間等」は荷待ち・荷役時間の合計を記載します。両時間を分けて計測できない場合、この欄だけを書きます。

報告を省略する理由

業界特性を踏まえ、報告を省略することも可能ですが、その場合は付表にその理由を記載します。

その他

その他に、荷待ち・荷役時間の状況に関する参考情報や、寄託先施設の名称・住所・荷待ち・荷役時間の短縮に向けた連携状況・参考情報を記載します。

定期報告の提出時期

定期報告は2027年7月末が提出期限です。

\特定荷主について解説した資料はこちらからダウンロードできます/

中長期計画の作成をするならHacobu Strategy

特定荷主としてどのように中長期計画を作成すべきかわからないとお悩みの方には、物流DXコンサルティング「Hacobu Strategy(ハコブ・ストラテジー)」の活用をご検討いただくと良いでしょう。

ウォルマート・ジャパンにて物流責任者を務めた執行役員CSO 佐藤を筆頭に、物流改革の専門家が中長期計画を作成する作業をご支援します。

まずは物流全体像の診断を実施し、中長期計画における改善取組を具体化します。そして、調達や製造、営業といった物流以外の部門と連携し、物流改革の方向性を作り出していきます。

Hacobu Strategyの資料は以下からダウンロードいただけます。

荷待ち・荷役時間の把握・削減ならMOVO Berth

荷待ち・荷役時間の把握・削減にお悩みの方には、トラック予約受付サービス「MOVO Berth(ムーボ・バース)」の導入をご検討いただくと良いでしょう。

MOVO Berthの資料は以下からダウンロードいただけます。

荷待ち・荷役それぞれの時間「把握」のため

前述のとおり、特定荷主においては荷待ち・荷役それぞれの時間を把握することが求められます。

しかし、紙の受付簿で入退場の時間を記入している場合、入場から退場までの合計時間しか分からず、その間にそれぞれ荷待ち・荷役が何時間かかっていたかはわかりません。

MOVO Berthを用いることで、荷待ち・荷役それぞれの時間を把握することが可能です。

荷待ち・荷役それぞれの時間「削減」のため

政省令などでも「トラック予約受付システムの導入等により、ドライバーの荷待ち時間を短縮すること」が明記される見込みです。

この際にご理解いただきたいのが、単純な受付システムではなく、予約機能があるシステムを導入することがドライバーの荷待ち時間の短縮につながるという点です。

一定の時間に集中している車両を予約機能を用いて、複数時間に分散することで荷待ち時間を削減できます。さらに予約時間を起点として、以降に荷役を開始した場合、その差分の時間が荷主(物流拠点)起因の荷待ち時間として精緻に計測することができます。

本章で解説した内容は、以下記事で詳細に解説しています。合わせてご覧ください。

有責待機とは?バースの予約運用で本質的な荷待ち時間削減に取り組もう

目次1 有責待機&…

2025.12.26

または、以下から資料としてもダウンロードいただけます

特定荷主化は自社の物流効率化を推進するチャンスと捉え

本記事では、省エネ法・物流効率化法における特定荷主の基準や義務、行政処分、何をすべきかなどについて解説しました。各種の義務化事項への対応は非常に煩雑ではありますが、特定荷主化は自社の物流効率化を推進する上で、以下のようなチャンスであると捉えてみてはいかがでしょうか。

物流を経営アジェンダ化できる

役員などの経営幹部クラスのメンバーから物流統括管理者を選任し、計画や報告を行政に提出するということは、経営会議のような重要な会議でも物流における議論が行われること、また、物流効率化における組織規模の拡大が見込まれます。物流投資への積極化など、法対応以外への取り組みへの力を強める良い糸口になるかもしれません。

自社物流拠点の生産性を向上できる

トラック予約受付サービスは、ドライバーの荷待ち時間を削減できるだけでなく、荷役時間の短縮は荷主(物流拠点)側の生産性の向上にもつながります。

例えば現状、以下の左図のように荷役の作業(荷捌きエリア)にアイドルタイムが発生している場合、アイドルタイムの発生はトラックの来場時間をコントロールできていないことが要因の1つと考えられます。(他社手配便など)

右図のように物流拠点へのトラックの来場時間をコントロールし、アイドルタイムを抑制することで物流拠点のキャパシティを向上させることも可能です。

MOVO Berthの資料は以下からダウンロードいただけます。

\特定荷主について解説した資料はこちらからダウンロードできます/

よくあるご質問

Q.省エネ法と物効法における特定荷主は同じものか

A.省エネ法と物効法における特定荷主は、目的や基準、義務内容などが異なります。いずれの特定荷主にも指定された場合は、両法における義務内容に取り組む必要があります。

Q.物効法における特定荷主の指定を満たさなかった場合、物流効率化の対応はしなくて良いのか

A.同法改正において、すべての荷主・物流事業者に物流効率化の努力義務が課せられました。ドライバー不足や労働時間規制により、自社の製品が取引先に届かない、または取引先から自社に納品されないといった危機が見込まれます。自社の持続的な企業運営のためにも、物流の効率化は取り組むべき内容です。

Q.ホールディングス体制であったり、複数のグループ企業を展開している場合、特定荷主になるのは親会社だけか

A.各事業会社それぞれで指定基準を満たす場合は、各事業会社が特定荷主に指定されます。

関連記事

お役立ち資料/ホワイトペーパー

記事検索

-

物流関連2法

-

特定荷主