物流業界におけるSDGsの必要性と取り組み事例、推進のポイントを解説

「SDGsに取り組まなければならないのは分かっているが、何から始めればいいか分からない」「環境対策と収益性の両立は本当に可能なのか」

物流業界でSDGsの推進を担当する方には、こうした悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。運輸部門は日本のCO2排出量の約2割を占め、環境負荷の削減が急務となっています。同時に、ドライバー不足や労働環境の改善といった社会的課題も深刻化しており、持続可能な物流システムの構築は避けられない経営課題となっています。

しかし、適切な知識と実践方法があれば、SDGsへの取り組みは企業の持続的成長と競争力強化につながります。本記事では、物流業界におけるSDGsの必要性から具体的な取り組み事例、推進のポイントまで、物流DXパートナーのHacobuが分かりやすく解説します。

目次

SDGsとは

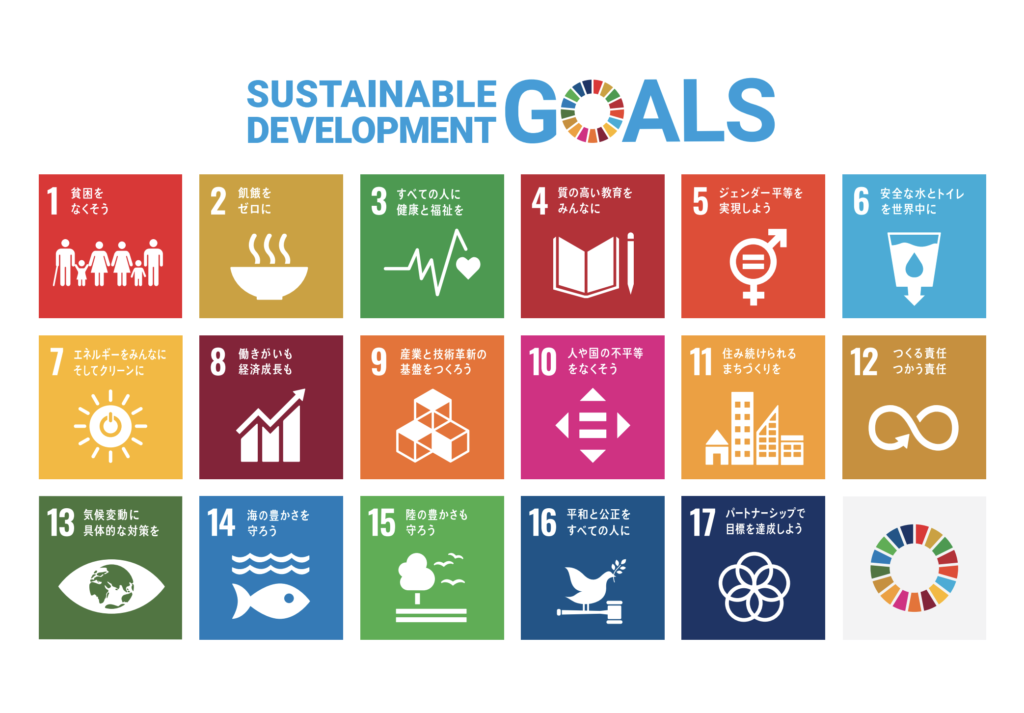

SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)とは、2015年9月の国連サミットで採択された、2030年までに達成すべき国際社会共通の目標です。国連加盟193か国が合意し、地球環境の保護、貧困の撲滅、格差の是正など、持続可能な世界を実現するための包括的な指針として位置づけられています。

SDGsは17の目標と169のターゲットから構成されており、政府や企業、個人を含むすべてのステークホルダーが協力して取り組むことが求められています。環境問題だけでなく、経済成長や社会的課題の解決を同時に目指す点が特徴で、企業にとっては社会的責任を果たしながら、長期的な成長を実現するための重要な指針となっています。

出典:国際連合広報センター『SDGsのポスター・ロゴ・アイコンおよびガイドライン』

ESGとの違い

SDGsとよく混同される言葉に「ESG」があります。ESGとは、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス)の頭文字を取った言葉で、企業が持続可能な成長を目指す上で重視すべき3つの評価指標を指します。

両者の最も大きな違いは、その目的と対象にあります。SDGsは国連が定めた2030年までの国際目標であり、政府・企業・個人を含むすべての主体が取り組むべきグローバルな指針です。一方、ESGは主に企業活動や投資判断における評価基準として用いられ、企業が環境・社会・ガバナンスにどのように取り組んでいるかを示す指標となっています。

つまり、SDGsは「社会全体が目指すべきゴール」であり、ESGは「企業がそのゴールに向けて実践する具体的な取り組みを評価する視点」と言えます。両者は相互に補完し合う関係にあり、企業がESGに取り組むことは、結果としてSDGsの達成にも貢献することになります。

関連記事:ESGとは?定義やSDGsとの違い、物流における課題や事例を解説

物流業界におけるSDGsの必要性

物流は社会経済を支える重要なインフラであると同時に、環境負荷や労働問題といった課題が顕在化しやすい業界です。日本国内のCO2排出量のうち、運輸部門が19.2%を占め、そのうち貨物自動車が38.3%を占めるなど、物流は気候変動対策において重要な役割を担っています。

出典:国土交通省「運輸部門における二酸化炭素排出量」(2023年度)

また、ドライバーの高齢化や人手不足、長時間労働といった労働環境の課題も深刻化しており、持続可能な物流システムの構築が急務となっています。こうした状況において、SDGsへの取り組みは単なる社会貢献ではなく、企業の持続的な成長と競争力強化に直結する経営課題として認識されています。

さらに、日本経済団体連合会(経団連)が提唱する「Society 5.0 for SDGs」では、IoTやAI、ビッグデータといった先進技術を活用してSDGsの達成を目指す方針が示されています。物流業界においても、デジタル技術を活用した業務効率化や環境負荷の低減が、持続可能な社会の実現に不可欠な要素となっています。

出典:日本経済団体連合会「Society 5.0 for SDGs」

物流業界が抱える課題

物流業界は現在、複数の構造的な課題に直面しており、これらの多くはSDGsの取り組みを通じて解決の糸口を見出すことができます。

まず環境面では、トラック輸送に依存した物流システムによるCO2排出量の増加が深刻な問題となっています。また、物流施設におけるエネルギー消費や、再配達による無駄な輸送も環境負荷を高めています。気候変動対策が世界的な課題となるなか、物流業界における脱炭素化は避けられない取り組みとなっています。

社会面では、ドライバーの高齢化と若年層の人材不足が顕著です。長時間労働や休日の少なさといった労働環境の課題により、人材の確保と定着が困難な状況が続いています。特に2024年4月から適用された時間外労働の上限規制により、働き方改革への対応が急務となっています。

さらに、女性や外国人材の活躍機会が限られているなど、ダイバーシティの推進も課題です。輸送効率の低下や物流コストの増加といった経済面の課題も含め、持続可能な物流システムの構築が求められています。

関連記事:【2025年版】物流が抱える課題とは?15の課題や行政の取り組みを解説

物流業界においてアプローチ可能なSDGsの目標

SDGsの17の目標のうち、物流業界が特に貢献できる目標があります。ここでは、物流業界の特性や課題に関連が深く、具体的な取り組みを進めやすい6つの目標を取り上げ、それぞれの概要と物流業界における実践例を解説します。

目標7. 「エネルギーをみんなに。そしてクリーンに」

目標7は、すべての人々に安価で信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保することを目指しています。物流業界では、電力や燃料といったエネルギーを大量に消費するため、この目標への貢献が求められています。

物流業界における具体的な取り組みとしては、ハイブリッド車やEVトラックといった低燃費・低排出車両の導入が挙げられます。また、物流施設においてはLED照明への切り替えや太陽光発電パネルの設置、省エネ設備の導入などにより、エネルギー消費量の削減を進めることができます。さらに、倉庫の空調システムの最適化や断熱性能の向上なども、エネルギー効率を高める有効な手段となります。

目標8. 「働きがいも経済成長も」

目標8は、包摂的かつ持続可能な経済成長と、すべての人々の完全かつ生産的な雇用とディーセントワーク(働きがいのある人間らしい仕事)の促進を目指しています。物流業界では、長時間労働や人手不足といった労働環境の課題が深刻化しており、この目標への取り組みが特に重要となっています。

物流業界における具体的な取り組みとしては、労働時間の適正化や休日の確保、適正な賃金水準の維持などが挙げられます。また、女性ドライバーの採用促進や管理職への登用、外国人材の受け入れ体制の整備など、ダイバーシティを推進する取り組みも重要です。さらに、定期的な研修や資格取得支援を通じて従業員のスキルアップを図ることで、働きがいのある職場環境を実現できます。デジタル技術を活用した業務効率化により、労働負荷を軽減しながら生産性を向上させる取り組みも進められています。

目標9. 「産業と技術革新の基盤をつくろう」

目標9は、強靭なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進、イノベーションの推進を目指しています。物流業界は社会経済を支える基盤インフラとして、技術革新を通じた効率化と持続可能性の向上が求められています。

物流業界における具体的な取り組みとしては、IoTやAI、ビッグデータを活用した配送ルートの最適化や在庫管理の高度化が挙げられます。また、トラック予約受付システムの導入により、荷待ち時間を削減し、物流プロセス全体の効率化を実現できます。さらに、自動運転技術やドローン配送、ロボットによる倉庫作業の自動化など、先進技術の導入により、人手不足の解消と生産性向上の両立が可能となります。

目標11. 「住み続けられるまちづくりを」

目標11は、包摂的で安全かつ強靭で持続可能な都市及び人間居住の実現を目指しています。物流業界は都市機能を支える一方で、交通渋滞や大気汚染といった都市問題の一因ともなっており、持続可能なまちづくりへの貢献が求められています。

物流業界における具体的な取り組みとしては、都市部における共同輸配送の推進により、配送車両の台数を削減し、交通渋滞や排気ガスによる大気汚染を軽減できます。また、宅配ボックスや置き配の活用により再配達を削減することで、無駄な輸送を減らし、住環境の改善にも寄与します。さらに、物流拠点の適正配置や時間帯指定配送の工夫により、都市部の交通負荷を分散させることも有効な手段となります。

目標12. 「つくる責任、つかう責任」

目標12は、持続可能な生産消費形態の確保を目指しています。食品ロスや資源の無駄遣い、廃棄物の増加といった問題に対して、生産から消費、廃棄に至るまでのすべてのプロセスで責任ある行動が求められています。

物流業界における具体的な取り組みとしては、梱包資材の削減や再利用可能な資材への切り替えが挙げられます。段ボールの代わりに折りたたみコンテナを使用したり、ストレッチフィルムの代わりにエコバンドを活用することで、廃棄物を削減できます。また、サプライチェーン全体の効率化により在庫の適正化を図り、食品ロスや商品の廃棄を減らすことも重要です。さらに、リサイクル可能な素材の優先使用や、アップサイクルによる資源の有効活用も進められています。

関連記事:ブルウィップ効果とは?発生原因やサプライチェーンへの影響、対策方法を解説

目標13. 「気候変動に具体的な対策を」

目標13は、気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じることを目指しています。地球温暖化の主な原因であるCO2排出量の削減は、物流業界にとって最も重要な課題の一つとなっています。

物流業界における具体的な取り組みとしては、エコドライブの推進が挙げられます。急発進や急ブレーキを避けた運転により、燃料消費とCO2排出を削減できます。また、トラック輸送から鉄道や船舶へと輸送手段を転換するモーダルシフトも効果的です。さらに、共同輸配送による積載効率の向上や、配送ルートの最適化により、無駄な走行距離を削減することも重要です。再生可能エネルギーの活用や、カーボンオフセットの取り組みも進められています。

物流業界のSDGs推進を支援する体制

物流業界のSDGs推進に向けて、国や行政による制度的な支援体制が整備されています。ここでは、物流企業の取り組みを後押しする主要な制度や法律について解説します。

「ホワイト物流」推進運動

「ホワイト物流」推進運動は、国土交通省、経済産業省、農林水産省が連携して推進する取り組みで、トラックドライバーの労働環境改善と物流の生産性向上を目指しています。長時間労働や人手不足といった物流業界の課題解決に向けて、荷主企業と物流事業者が協力して取り組むことを促進する運動です。具体的には、荷待ち時間の削減、荷役作業の効率化、適正な運賃の収受などに取り組むことで、ドライバーの労働環境を改善し、安定的な物流サービスの提供を実現します。この運動はSDGsの目標8「働きがいも経済成長も」に直接貢献する取り組みとして位置づけられています。

省エネ法

省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)は、エネルギー使用量の削減を通じて環境負荷を低減することを目的とした法律です。物流事業者においては、一定規模以上の輸送能力を持つ事業者が特定荷主や特定輸送事業者として指定され、エネルギー使用状況の報告や省エネ計画の提出が義務づけられています。燃費改善、低公害車の導入、モーダルシフトの推進など、具体的な省エネ対策の実施が求められ、SDGsの目標7「エネルギーをみんなに。そしてクリーンに」や目標13「気候変動に具体的な対策を」の達成に直接貢献する重要な制度となっています。

物流総合効率化法の改正

物流総合効率化法(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律)は、輸送、保管、荷役などの物流機能を総合的に効率化することを目的とした法律です。近年の改正では、物流の2024年問題や環境負荷の増大といった課題に対応するため、特定の荷主企業に対して物流効率化の取り組み計画の作成と実施を義務づける内容が盛り込まれました。

改正の主な目的は、輸送効率の向上、CO2排出量の削減、労働環境の改善です。複数の荷主による共同配送の促進、モーダルシフトの推進、物流施設の集約化など、具体的な取り組みを通じて、持続可能な物流システムの構築を目指しています。この法律はSDGsの目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」や目標13「気候変動に具体的な対策を」の実現に向けた重要な制度的枠組みとなっています。

SDGs×物流業界の取り組み事例

モーダルシフト

モーダルシフトとは、トラック輸送から鉄道や船舶といった環境負荷の低い輸送手段へ転換する取り組みです。トラック輸送と比較して、鉄道輸送は約11分の1、船舶輸送は約5分の1のCO2排出量に抑えることができます。長距離輸送においてモーダルシフトを進めることで、大幅な環境負荷の低減が可能となります。また、ドライバー不足の解消にも寄与します。モーダルシフトはSDGsの目標13「気候変動に具体的な対策を」に直接貢献するとともに、目標8「働きがいも経済成長も」や目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」の達成にも貢献する重要な取り組みです。

関連記事:モーダルシフトとは|注目される背景や難所、導入のメリットを解説

共同輸配送

共同輸配送とは、複数の企業が協力して同一方面や同一エリアへの配送を統合する取り組みです。各社が個別に配送していた荷物をまとめることで、配送車両の台数を削減し、積載効率を高めることができます。これにより、CO2排出量の削減、交通渋滞の緩和、物流コストの削減が実現できます。また、配送業務の効率化によりドライバーの労働負荷を軽減できます。共同配送はSDGsの目標13「気候変動に具体的な対策を」や目標11「住み続けられるまちづくりを」に貢献するとともに、目標8「働きがいも経済成長も」の実現にも寄与する効果的な取り組みです。

関連記事:共同輸配送とは?メリット・デメリットや課題、向いている商材を解説

グリーン物流パートナーシップ

グリーン物流パートナーシップとは、経済産業省と国土交通省が推進する、荷主企業と物流事業者が協力して物流の環境負荷低減に取り組むための支援制度です。モーダルシフト、共同輸配送、車両の大型化、省エネ運転など、CO2削減に効果的な取り組みを実施する企業に対して、認定や表彰、優良事例の普及促進などの支援を行います。企業間の連携を促進し、業界全体での環境対策を後押しする仕組みとなっています。この取り組みはSDGsの目標13「気候変動に具体的な対策を」や目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」に直接貢献しています。

トラックのEV化

トラックのEV化とは、従来のディーゼル車やガソリン車から電気自動車(EV)へ切り替える取り組みです。EVトラックは走行時にCO2を排出しないため、物流業界の脱炭素化において極めて重要な役割を果たします。近年では、バッテリー技術の進化により航続距離が延び、中距離配送でも実用レベルに達しつつあります。また、充電インフラの整備も進んでおり、都市部を中心にEVトラックの導入が加速しています。さらに、EVトラックは騒音や振動が少ないため、早朝や深夜の配送における住環境への配慮にもつながります。この取り組みはSDGsの目標7「エネルギーをみんなに。そしてクリーンに」や目標13「気候変動に具体的な対策を」に直接貢献しています。

関連記事:EVトラックとは?基礎知識やメリット、導入における課題などを解説

エコドライブの推進

エコドライブの推進とは、燃費を向上させ環境負荷を削減する運転方法を実践する取り組みです。急発進や急ブレーキを避けた滑らかな運転、適切な車間距離の維持、アイドリングストップの徹底など、ドライバーの日常的な運転技術の改善により、燃料消費を大幅に削減できます。エコドライブの実践には、ドライバーへの教育研修が重要であり、運転データの分析によるフィードバックも効果的です。また、デジタルタコグラフや動態管理システムを活用することで、運転の癖を可視化し、継続的な改善が可能となります。比較的低コストで導入でき、すぐに成果が現れるため、多くの物流企業が取り組みやすい施策です。エコドライブの推進はSDGsの目標13「気候変動に具体的な対策を」への貢献とともに、燃料費削減による経済的メリットももたらします。

物流施設の省エネ化

物流施設の省エネ化とは、倉庫や配送センターにおけるエネルギー消費を削減する取り組みです。LED照明への切り替えは最も効果的な施策の一つで、従来の蛍光灯と比較して消費電力を大幅に削減できます。また、太陽光発電パネルの屋根設置により、再生可能エネルギーを自家発電し、電力コストの削減とCO2排出量の低減を同時に実現できます。さらに、空調システムの最適化や断熱性能の向上により、冷暖房効率を高めることも重要です。人感センサーの導入による照明の自動制御や、自然採光の活用など、小規模な工夫の積み重ねも効果的です。物流施設の省エネ化はSDGsの目標7「エネルギーをみんなに。そしてクリーンに」や目標13「気候変動に具体的な対策を」に貢献します。

デジタル化・ペーパーレス化

デジタル化・ペーパーレス化とは、紙の伝票や書類を電子化し、デジタルデータで管理する取り組みです。配送伝票、納品書、請求書などをタブレット端末やスマートフォンで電子化することで、紙の使用量を大幅に削減できます。また、印刷や保管にかかるコストの削減、業務処理のスピードアップ、データの検索性向上など、業務効率化のメリットも大きくなります。さらに、電子署名の活用により、ペーパーレスでの契約締結も可能となります。クラウドシステムの導入により、リアルタイムでの情報共有や遠隔地からのアクセスも容易になり、働き方の柔軟性も高まります。デジタル化・ペーパーレス化はSDGsの目標12「つくる責任、つかう責任」や目標13「気候変動に具体的な対策を」に貢献する取り組みです。

梱包資材の削減・再利用

梱包資材の削減・再利用とは、段ボールやストレッチフィルムなどの使い捨て資材を減らし、繰り返し使用できる資材へ切り替える取り組みです。折りたたみコンテナやリターナブルパレット、通い箱といった再利用可能な資材を活用することで、廃棄物の大幅な削減が可能となります。また、簡易包装の推進や適正サイズの梱包により、資材使用量そのものを減らすことも重要です。これらの取り組みはSDGsの目標12「つくる責任、つかう責任」に直接貢献するとともに、資源の有効活用を通じて目標13「気候変動に具体的な対策を」の実現にも寄与します。

物流企業がSDGsを推進するポイント

物流プロセスの可視化

物流プロセスの可視化は、SDGsを効果的に推進するための基盤となる取り組みです。輸送状況、在庫管理、配送ルート、エネルギー消費量など、物流に関わるあらゆるデータをリアルタイムで把握することで、改善すべき課題を明確にできます。例えば、GPS機能やIoTセンサーを活用して車両の位置情報や走行データを収集し、配送ルートの最適化やアイドリング時間の削減につなげることができます。また、CO2排出量や燃料消費量を可視化することで、環境負荷の削減効果を定量的に測定できます。可視化により無駄を発見し、データに基づいた改善活動を継続的に実施することが、SDGs達成に向けた確実な前進となります。

物流業務の標準化

物流業務の標準化は、作業手順やルール、データ管理の方法を統一することで、SDGsの取り組みを組織全体に浸透させる重要な取り組みです。標準化により、属人的な業務を排除し、誰が担当しても同じ品質とパフォーマンスを維持できる体制を構築できます。例えば、荷積み・荷降ろしの手順、車両点検のチェックリスト、エコドライブの運転方法などを標準化することで、全作業者が環境負荷削減に貢献できます。また、データの記録方法や報告フォーマットを統一することで、拠点間や部門間での比較分析が容易になり、ベストプラクティスの横展開が可能となります。さらに、標準化された業務マニュアルは新人教育の効率化にもつながり、SDGsに対する従業員の理解促進にも役立ちます。

効果測定と成果報告

効果測定と成果報告は、SDGsの取り組みが確実に成果を上げているかを検証し、ステークホルダーに説明責任を果たすための重要な取り組みです。まず、CO2排出量の削減率、燃料消費量の改善率、労働時間の削減時間など、具体的なKPIを設定し、定期的に測定する仕組みを構築します。数値化された成果は、取り組みの有効性を客観的に評価でき、改善すべき点を明確にします。また、達成した成果は、サステナビリティレポートやウェブサイト、SNSなどを通じて積極的に社内外に発信することが重要です。透明性の高い報告により、顧客や取引先、投資家からの信頼を獲得できるとともに、従業員のモチベーション向上にもつながります。さらに、成果を可視化することで、新たな課題の発見や次のアクションプランの策定が可能となり、PDCAサイクルを回しながら継続的な改善を実現できます。

コミュニケーションの円滑化

コミュニケーションの円滑化は、SDGsの取り組みを成功させるための鍵となる重要な要素です。物流におけるSDGsの推進には、荷主企業、物流事業者、ドライバー、倉庫スタッフなど、多様な関係者の協力が不可欠です。まず、社内においては、経営層から現場スタッフまで、SDGsの目的や取り組み内容、進捗状況を定期的に共有し、全員が同じ目標に向かって行動できる環境を整えることが重要です。定例会議やワークショップ、社内報などを活用し、双方向のコミュニケーションを促進します。また、荷主企業との連携では、配送条件の見直しや共同輸配送の提案など、互いのニーズと課題を率直に話し合える関係性を構築することが求められます。デジタルツールの活用により、リアルタイムでの情報共有やスムーズな意思疎通が可能となります。さらに、業界団体や地域コミュニティとの連携を通じて、ベストプラクティスを共有し、業界全体でSDGsの取り組みを加速させることも重要です。オープンな対話と協力の文化を醸成することで、課題解決のスピードが向上し、より効果的なSDGs推進が実現できます。

物流改善ならHacobu

物流業界におけるSDGsの推進には、物流プロセスの可視化とデータに基づく改善が不可欠です。しかし、多くの物流企業では、データ収集や分析の基盤が十分に整っていないという課題があります。

Hacobuは、「運ぶを最適化する」をミッションに掲げ、物流DXプラットフォーム「MOVO」を提供しています。MOVOは、物流業界の変革を支援し、SDGsの実現に貢献するソリューションです。

トラック予約受付サービス「MOVO Berth」は、荷待ち時間を削減することで、ドライバーの労働環境を改善し、アイドリングによるCO2排出も削減します。動態管理サービス「MOVO Fleet」は、配送ルートの最適化により、燃料消費の削減と業務効率化を実現します。さらに、配車受発注・管理システム「MOVO Vista」では、運送会社別の運賃を可視化し、適正価格での発注を支援します。これにより、運送会社が持続的にビジネスを継続できる健全な取引環境の構築が可能となります。

物流改善とSDGs推進でお悩みの際は、ぜひHacobuにご相談ください。

まとめ

物流業界におけるSDGsへの取り組みは、単なる社会貢献ではなく、企業の持続的成長と競争力強化に直結する重要な経営課題です。日本のCO2排出量の約2割を占める運輸部門において、物流業界は気候変動対策の中核を担っており、環境負荷の削減と労働環境の改善が急務となっています。

モーダルシフトや共同輸配送、EV化といった具体的な取り組みに加え、物流プロセスの可視化やデータに基づく改善を通じて、SDGsの達成を加速させることが可能です。国や行政による支援体制も整備されており、今こそ物流企業がSDGsに本格的に取り組む絶好の機会といえます。持続可能な物流システムの構築に向けて、一歩を踏み出しましょう。

関連記事

お役立ち資料/ホワイトペーパー

記事検索

-

物流関連2法

-

特定荷主