物流アウトソーシングとは?外注のメリットやデメリット、選び方、成功事例を解説

「輸送量が減少し、自社倉庫の固定費が経営を圧迫している」「物流アウトソーシングはどんなメリットがある?」

メーカーや荷主企業の物流担当者の方で、このような悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

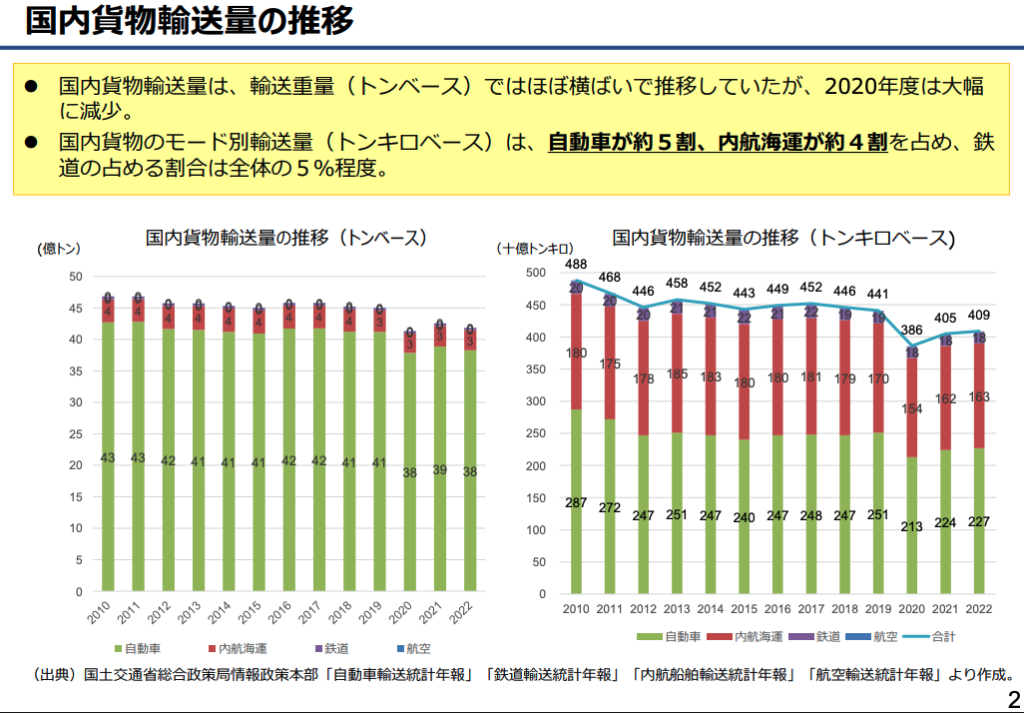

事実として、日本の国内貨物輸送量は、新型コロナウイルスの影響を受けた2020年から減少傾向にあります。

そんな中、これまでと同じように自社倉庫を運営し、人件費や設備費などの固定費を支払い続けると、製品1個あたりの物流コストが重くのしかかってきます。

そのため、物流コストを変動費化したい企業も多いでしょう。そこで有効なのが「物流アウトソーシング」です。

本記事では、BtoB物流の現場を18年経験した筆者が、物流アウトソーシングの基礎知識、メリット、導入手順を解説します。あわせて、失敗しない委託先の選び方や成功事例もご紹介します。

ぜひ最後までご一読いただき、貴社の物流改革にお役立てください。

目次

物流アウトソーシングとは何か

物流アウトソーシングとは、一言でいえば「物流業務を、その道のプロ(外部専門業者)にお願いすること」です。入荷から発送まで一連の作業を委託することを指します。

特に、荷主の物流戦略まで包括的に受託する業者が「3PL(サードパーティー・ロジスティクス)」です。この3PL事業は、近年需要が高まっています。ある調査では、日本の市場規模は年平均2.16%で成長し、2030年には569億7000万米ドルに達するとの予測です。

参考:https://www.logi-today.com/802660

これは、輸送量の低下により、自社倉庫の物流コスト上昇の対策として物流アウトソーシングという選択をとる業者が多いことを裏付けています。

自社物流と物流アウトソーシングの違い

自社物流と物流アウトソーシングの違いは、「費用」構造と業務の「品質」、「柔軟性」にあります。

| 項目 | 自社物流 | 物流アウトソーシング |

| 初期費用 | 倉庫契約、設備投資、人材採用・教育費など負担が大きい | 委託先のリソースを利用するため、基本的に不要 |

| 維持費 | ・家賃や人件費など「固定費」が中心 ・閑散期でも費用は変わらない | ・物量に応じた「変動費」が中心 ・閑散期は費用を抑制可能 |

| システム | WMS導入などに多額の初期費用が必要 | 外注先導入済みの高機能なシステムを利用できることが多い |

| 自由度 | 現場指示や方針変更など、すべてが自由 | 契約範囲での運用が基本。細かな指示や急な変更は難しい |

| 専門性 | 社内にノウハウがなければ、非効率・ミスが増加 | プロの知見と最新システムで、業務全体が最適化される |

| 管理者の役割 | ・現場の環境改善、安全管理 ・シフト作成 ・労務管理 など | ・委託先との折衝 ・実績管理 ・改善要求 など |

次の章では、物流アウトソーシングの役割を深掘りしていきます。

物流アウトソーシングが果たす役割

物流アウトソーシングを担う専門業者は、単に「荷物を発送する」だけではありません。具体的には、以下のような倉庫内での役割をすべて引き受けます。

- 入庫・棚入れ

- 検品・在庫管理

- ピッキング

- 配送管理全般

入庫・棚入れ

委託された商品を受け取り、「注文と数が合っているか」などを確認後、決められた保管場所(ロケーション)に正確に格納します。ここで間違うと在庫データがすべて狂うため、物流業務の土台となる非常に重要な工程です。

検品・在庫管理

商品のキズをチェックしたり、検針をする工程です。また、WMS(倉庫管理システム)を使い、「いつ、どこに、何が、いくつあるか」をリアルタイムで管理します。これにより、欠品による機会損失や、過剰在庫のリスクを防ぎます。

ピッキング

注文データに基づき、WMSが効率的な作業指示を出します。作業員は指示通りに商品を集め(ピッキングし)、パレットに載せるなどして出荷状態を整えます。

配送管理全般

梱包した荷物に送り状を発行・貼付し、配送業者へ引き渡す工程です。お客様への追跡番号の通知や、返品の受付・検品といった業務まで行う業者もあります。プロは大量発送による大口割引運賃で契約していることが多く、配送料金を安く抑えられる場合もあります。

次の章で、「なぜこれらの業務をアウトソーシングする必要がある?」という疑問にお答えします。

物流アウトソーシングを依頼する企業の目的

企業がアウトソーシングを導入する目的は、主に以下の4つです。

コア業務への集中

物流アウトソーシングを依頼する最大の目的です。発送作業などをプロに任せ、自社のリソースを商品開発やマーケティングといった、売上に直結する「コア業務」に集中させます。

コストの最適化(変動費化)

家賃や人件費などの「固定費」を、物量に応じた「変動費」に変える戦略的な目的です。これにより経営が健全化し、キャッシュフローが安定します。

拡張性と柔軟性の確保

事業の急成長やセール時の物量増(波動)に対応するためです。自社では対応困難な物量も、プロのリソースで乗り切り、機会損失を防ぎます。

サービス品質の向上

WMSやバーコード検品で誤出荷を削減します。「早く、正確に、丁寧に届ける」という高品質な物流は、顧客満足度に直結します。

次章では「物流アウトソーシング導入でどのような効果が得られる?」という疑問にお答えします。

物流アウトソーシングを導入するメリット

物流アウトソーシング導入のメリットは、大きく以下の3つです。

- 費用面のメリット

- 工数面のメリット

- 品質面のメリット

これらは孤立したものではなく、互いに関連し好循環を生み出します。たとえば「品質」向上は「費用」「工数」の削減にもつながるため、全体の最適化が可能です。

費用面のメリット

自社物流のコスト構造を見直し、経営体質の強化につなげられます。

コスト削減

自社運営では人件費や倉庫代だけでなく、採用・教育、資材調達、システム維持費といった「隠れたコスト」が発生しています。プロへの委託でこれらが最適化されます。また、専門業者は大口契約により、配送料金(運賃)を自社契約より安く抑えられる可能性が高いです。

固定費の変動費化

これは経営上、大きなメリットです。自社物流では、閑散期でも家賃や人件費などの「固定費」が経営を圧迫します。アウトソーシング料金は物量に応じた「変動費」が中心のため、売上が少ない時期はコストも自動的に下がり、キャッシュフローが健全になります。

初期投資の回避

新規事業立ち上げ時には、倉庫契約、設備(マテハン機器)、WMS導入などに巨額の「初期投資」が必要です。アウトソーシングなら、これら委託先のリソースを利用できるため初期投資はほぼ不要です。浮いた資金を、商品開発やマーケティングなど「コア業務」に回せます。

工数面のメリット

物流業務にかけていたリソースを、より生産性の高い活動に振り向けられます。

コア業務への集中

これが最大のメリットです。ピッキングや梱包といった「ノンコア業務」をプロに一任し、自社社員は商品開発やマーケティングなど、企業の成長に直結する「コア業務」に集中できます。業務効率UP

プロが専門的知見とWMSで効率的な動線やルールを設計・運用するため、注文から出荷までの時間(リードタイム)が短縮される可能性があります。

需要変動への柔軟な対応

セール時などの急激な物量増(波動)は自社物流の大きな課題です。アウトソーシング先のリソースで柔軟に対応でき、パンクを避けられるため、事業の拡張性を確保できます。

品質面のメリット

物流の品質はブランドの信頼性に直結します。プロの力で、高品質な物流体制を構築できます。

ミス削減

自社のアナログ管理では、誤出荷などのヒューマンエラーが発生しがちです。専門業者の多くはWMSとバーコード管理(スキャン検品)を導入しているため、作業ミスの発生率が極めて少なく、物流品質が改善・安定します。

顧客満足度の向上

「早く、正確に、丁寧に届ける」という体験は、お客様の満足度に直接影響を与えます。誤出荷が減り、リードタイムが短縮されることで、競合との差別化がはかれます。

最新技術の活用

物流業界では自動倉庫やロボットなどの導入も進んでいますが、よほど体力のある企業でない限り、自社で投資し続けるのは困難です。アウトソーシングなら、委託先が持つ最新システムや物流改善のノウハウ(専門知識)を、自社投資なしで活用できるメリットがあります。

次の章では、メリットだけでなく「導入前に理解しておくべき注意点」についても解説します。

物流アウトソーシングを導入するデメリット(注意点)

物流アウトソーシングには多くのメリットがありますが、導入前に理解しておくべき注意点も存在します。これらを事前に把握し対策を講じることで、導入後のトラブルを防げます。

注意点も、メリットと同様に以下の3つの側面から確認しましょう。

- 費用面の注意点

- 工数面の注意点

- 品質面の注意点

費用面の注意点

費用構造を正しく理解しないと、期待したコスト削減効果が得られない可能性があります。

物量が少ないと割高になる可能性

アウトソーシングは物量に応じた「従量課金制」が中心です。そのため、物量が極端に少ない場合は、1個あたりの単価が自社運営より高くなる可能性があります。また、多くの委託先では最低保管料や基本料金が設定されているため、閑散期でも一定のコストが発生します。

導入前に、自社の物量で試算し、損益分岐点を確認しましょう。

初期の移管コストが発生

導入時には、既存在庫を委託先倉庫へ移動する「在庫移管」の物流費や、自社システムと委託先のWMSを連携させる初期設定費用など、一時的なコストが必要です。

これらの初期コストは、中長期的なコスト削減効果で回収できるかを事前にシミュレーションすることが重要です。契約内容によっては、解約時の在庫引き上げコストも考慮が必要です。

契約の柔軟性に制限がある場合も

多くの委託先では、最低契約期間(例:1年以上)や解約予告期間(例:3ヶ月前)が設定されています。そのため、事業縮小や方針転換が生じても、即座にコストを下げられない可能性があります。

契約時には、解約条件や料金変更のルールを細かく確認しましょう。

工数面の注意点

自由度とコミュニケーションコストのバランスを理解する必要があります。

細かなカスタマイズが難しい

委託先は効率化のため、標準化されたオペレーション基準で運用しています。そのため、自社独自の細かい運用ルール(特殊な梱包、検品手順など)は実現しにくい場合があります。

急な仕様変更や特別対応には、追加費用や時間がかかることも想定しておきましょう。カスタマイズが必要な場合は、契約前に実現可能性と費用を確認することが重要です。

コミュニケーションコストの発生

自社物流では現場に直接指示できましたが、アウトソーシングでは委託先との定期的な打ち合わせや情報共有が必要になります。

現場が物理的に離れているため、意思疎通に時間がかかる場合があります。新商品情報やセール予定などを事前に共有する運用ルールを確立し、密なコミュニケーション体制を構築することが成功の鍵です。

自社に物流ノウハウが蓄積されにくい

実務を外部に任せるため、社内に物流の専門知識や改善ノウハウが育ちにくいというデメリットがあります。

将来的に内製化を検討する際や、委託先を変更する際に、ノウハウ不足がボトルネックになる可能性があります。定期的に委託先から運用レポートを受け取り、自社でも物流の知見を蓄積する仕組みを作りましょう。

品質面の注意点

外部委託により、コントロールの方法が変わることを理解する必要があります。

品質のコントロールが間接的になる

自社物流では現場に直接指示し、即座に改善できました。しかし、アウトソーシングでは現場への直接指示ができないため、品質管理が間接的になります。

問題発生時の原因究明や改善に時間がかかる場合があるため、定期的な品質レポートの確認や、委託先との改善会議の実施など、品質管理の仕組みを契約時に明確にしましょう。

委託先への依存度が高まる

物流業務を全面的に委託すると、委託先の経営状況やサービス品質の変化が、自社の物流に直接影響します。

万が一、委託先が倒産やサービス終了した場合、代替先の確保に時間とコストがかかります。委託先の財務状況や事業継続性を定期的に確認し、リスクヘッジとして複数の候補先をリストアップしておくことも検討しましょう。

セキュリティやコンプライアンスの懸念

物流アウトソーシングでは、自社の商品情報や顧客データを外部と共有することになります。

委託先のセキュリティ体制(情報管理、アクセス制限、システムのセキュリティ認証など)やコンプライアンス水準(プライバシーマーク、ISO認証など)の確認が不可欠です。契約時には、情報漏洩時の責任範囲や補償内容も明文化しましょう。

これらの注意点を理解した上で、次章では物流アウトソーシングのサービス種類をご紹介します。

物流アウトソーシングにおけるサービス種類

物流アウトソーシングのサービス形態は、事業規模や機能に応じて、大きく以下の2種類に分けられます。

- 定額系物流サービス

- カスタム系物流サービス

自社の状況に合わせ、最適な形態を選ぶことが重要です。

定額系物流サービス

「パッケージ型」とも呼ばれ、スタートアップや小規模Eコマース事業者に適した形態です。

| 項目 | 詳細 |

| 特徴 | ・サービス内容がパッケージ化(セットメニュー化)されています ・料金が「1個〇円」などシンプルな従量課金制であることが多いです |

| メリット | ・料金体系が明快で、コスト見積もりがしやすいです ・導入(委託開始)までのスピードが早く、初期コストを抑えられます |

| デメリット | ・柔軟性がないのが最大の弱点です(例:特殊な梱包は不可など) ・物量が増えると、カスタム系より逆に割高になる場合があります |

| 最適な企業 | ・事業を立ち上げたばかりのスタートアップ企業 ・特定の商品だけを委託したいメーカー |

カスタム系物流サービス

事業が成長軌道に乗った中堅・大手企業や、複雑な要件を持つ企業に適した「オーダーメイド」の形態です。

| 項目 | 詳細 |

| 特徴 | ・企業の課題や要望をヒアリングし、物流全体を「オーダーメイド」で設計・構築します ・3PL業者が提供する高機能なサービスがこれにあたります |

| メリット | ・柔軟性が非常に高いのが強みです(例:BtoBとBtoCの一元管理、温度帯管理、流通加工など) ・物量が多いほど、トータルの物流コストを安く抑えられる可能性が高まります |

| デメリット | ・オーダーメイド設計のため、導入までに時間がかかる場合があります ・見積もりが複雑になりがちで、初期費用が高く見える場合があります |

| 最適な企業 | ・事業が成長軌道に乗り、物量が安定してきた中堅・大手企業 ・固定費を変動費化したい企業 |

それでは、実際にどのような流れで物流アウトソーシングを導入するのか、次章でわかりやすく解説します。

【5ステップ】物流アウトソーシングを利用する流れ

物流アウトソーシングを導入する一般的な流れは、以下の5ステップです。

- ステップ①:問い合わせる

- ステップ②:打ち合わせで要望を伝える

- ステップ③:見積もりを出してもらう

- ステップ④:契約する

- ステップ⑤:委託する

ステップ①:委託先を複数社ピックアップし問い合わせる

まずは、自社の要望に合う委託先を複数社選びます。

【要望例】

- コンテナ入荷

- デバンニング作業

- 冷蔵品対応 など

ここでは1社に絞り込まず、気になった企業3〜5社程度をピックアップします。資料請求や問い合わせを行い、比較検討の土台を作りましょう。

ステップ②:打ち合わせで自社の課題や要望を伝える

次に、業者と打ち合わせを行います。ここで重要なのは、現状と要望を正確かつ詳細に伝えることです。 特に「課題」「商材」「物量(波動含む)」「特別な要望」といった情報は、正確な見積もりや最適な提案をもらうために不可欠です。情報が曖昧だと、後々のトラブルの原因にもなります。

ステップ③:各社に見積もりを出してもらう

ステップ②の情報に基づき、各社から見積もりをもらいます。必ず「相見積もり」にし、内容を比較しましょう。 単に「総額が安い」だけで判断してはいけません。「基本料金」「保管料」「作業料」など、料金体系の明細を確認し、自社の物量でシミュレーションして最適かを判断することが重要です。

ステップ④:自社の課題を解決できる業者と契約する

見積もり、提案内容、担当者の対応、倉庫環境などを総合的に比較します。「価格」と「品質」のバランスが良く、自社の課題を長期的に解決できる1社と契約を結びましょう。 契約時には、料金体系やサービス範囲を明確にします。さらに、破損や紛失など万が一のトラブル時の責任や補償内容も、契約書で細かく確認することが不可欠です。

ステップ⑤:物流を委託する

契約完了後は、いよいよ稼働準備です。 自社システムと委託先のWMS(倉庫管理システム)間でデータ連携の設定を行い、現在の商品を委託先倉庫へ移動します(在庫移管)。在庫移管とシステム連携が完了次第、アウトソーシングでの物流業務がスタートします。

物流アウトソーシングを導入しても、すべての企業がうまくいくわけではありません。次の章では、失敗してしまう原因をご紹介します。

物流アウトソーシングの導入に失敗する原因

アウトソーシング導入に失敗する企業には、共通した特徴があります。主な原因は以下の3つです。

- 改善すべき点が曖昧

- コストの計算ができていない

- 業務を任せっきりにしている

改善すべき点が曖昧

「なんとなく良くしたい」といった曖昧な動機での導入は、失敗につながりやすいです。具体的な目標(KPI)がなければ、委託先も何を優先すべきか分かりません。

【KPI設定の例】

- 誤出荷率を0.1%未満にする

- リードタイムを24時間以内にする など

また、導入後に成果を客観的に評価することも不可欠です。

コストの計算ができていない

コスト比較の誤りもよくある失敗原因です。自社の「目に見えるコスト」(家賃、人件費など)と、委託先の「見積もり総額」だけを単純比較してはいけません。この計算では、社員が梱包に費やす時間や管理者の工数、採用・教育費といった「目に見えないコスト」が抜け落ちています。

これらを考慮せずに比較すると、「委託したら逆に高くなった」という誤った結論になりがちです。

業務を任せっきりにしている

契約後に業務を「丸投げ」するケースです。アウトソーシングは「パートナーとの連携」です。自社の新商品情報やセール予定を事前に共有しなければ、委託先は対応できません。

たとえば、セール情報を共有せずに注文が殺到すれば、現場は混乱し、発送遅延や在庫切れによる機会損失が多発します。委託後も情報を密に共有し、定期的にコミュニケーションを取らなければ、期待する効果は得られません。

これらの失敗を防ぐ方法のひとつが、最適なパートナー選びです。委託先の選び方について、次章で詳しく解説します。

物流アウトソーシングを選ぶポイント

委託先は、単に「見積もりが安い」という理由で選んではいけません。長期的なパートナーを見極めるため、以下の3点を必ずチェックしましょう。

- サービスの範囲が広い

- 見積もりの内容が明確

- サポートが充実している

サービスの範囲が広い

将来の事業拡大まで見据えて、委託先のサービス範囲を確認することが重要です。

たとえば常温品にしか対応できない業者と契約すると、将来冷蔵品の取り扱いを始めたくなった際、別の倉庫を探し直すコストと手間が発生します。

今は不要なサービスでも、将来の事業拡大に対応できる「拡張性」や「柔軟性」を持つ業者を選びましょう。

見積もりの内容が明確

料金体系がどんぶり勘定ではなく、透明性が高いかどうかも重要です。

「基本料金」に何が含まれ、「従量課金」はどの作業にいくらかかるのか、「追加オプション」は何か、などです。これらの内訳が明確でなければ、後から「隠れたコスト」が発生し、想定より費用が膨らむ危険があります。

料金体系が明瞭で、分かりやすい説明をしてくれる業者は信頼できます。

サポートが充実している

アウトソーシングは「契約してからがスタート」です。単なる作業代行ではなく、一緒に事業を成長させてくれる「伴走者」としての姿勢があるかを見極めましょう。

専任担当者がつくか、定期的に改善提案をしてくれるか、トラブル時の対応は迅速かなどです。価格が安くても、サポートが整っていない業者はトラブルの原因になります。

自社を理解し、一緒に課題を解決しようとするパートナーを選びましょう。

次の章では「物流アウトソーシングを導入してうまくいった企業事例を見てみたい」という方に向けて2つの成功事例をご紹介します。

物流アウトソーシングの導入成功事例

ここでは、物流アウトソーシングを利用し、物流の最適化に成功した事例を2つご紹介します。

- 事例①:コストの変動費化と人件費の70%以上削減に成功

- 事例②:変動費化によるコスト削減と配送単価削減を実現

事例①:コストの変動費化と人件費の70%以上削減に成功

世界120カ国以上に損害車両を輸出するある企業では、オークション結果によって輸出台数(昨年実績1万2千台)が大きく変動するにも関わらず、自社の船積業務にかかる人件費が「固定費」として経営を圧迫していました。

そこで、この「固定費の変動費化」を最大の目的に掲げ、3PL事業者へ物流業務を包括的に委託。従来はコンテナ輸送手配のみでしたが、ヤードへの輸送手配から現地顧客対応、関連業者の手配まで全工程をアウトソーシングしました。

結果、コストの変動費化を実現しただけでなく、船積業務の体制を従来の9名から実質2名体制へと大幅に削減。創出されたリソースを、コア業務であるセールス活動に集中できる体制を構築することに成功しました。

出典:https://www.sync-logi.com/ja/tau/

事例②:変動費化によるコスト削減と配送単価削減を実現

ある企業では、国内保管から配送、輸出入まで物流業務が多岐にわたっていました。そこで、これらを一元管理する「3PLコントロールセンター」を設置し、物流業務全体をアウトソーシングしました。

3PL事業者のネットワークを活用し、物流拠点の統廃合、輸送ロットの大型化、モーダルシフト(輸送モード変更)などを推進。これにより、最大の目的であった物流コストの「固定費の変動費化」を達成し、コスト削減を実現しました。さらに、委託業者のネットワークを活用し、配送単価の削減まで実現したのです。

また、専門部門と現場が一体となった管理体制が構築されたことで、物流品質の向上やトラブルの未然防止にも成功しています。

出典:https://www.maruzenshowa.co.jp/3pl/case/case03.html

ここまで物流アウトソーシングについて解説してきましたが、「何から手をつけてよいかわからない」という方も多いのではないでしょうか。

そんな方におすすめなのが、「Hacobu Strategy」です。

物流改善ならHacobu Strategy

物流アウトソーシングを成功させるカギは、「任せっきりにしない」ことです。

先ほど「失敗する原因」でも触れたとおり、業務を丸投げしてしまうと、期待した効果は得られません。アウトソーシング後も、荷主企業自らが戦略を立て、KPIを設定し、その達成状況を継続的に管理する必要があります。

しかし、そのためには物流がブラックボックス化してはいけません。委託先任せでは、どこに課題があるのか、改善が進んでいるのかが見えなくなります。

そこで重要なのが、荷主企業自らがシステム投資を行い、自社主導でデータを取得・可視化する体制を構築することです。

Hacobu Strategyができること

Hacobu Strategyは、こうした「データドリブンな物流管理」を実現したい荷主企業を支援するコンサルティングサービスです。

物流改善のスペシャリストが、データに基づく定量的なコンサルティングで、貴社の課題解決に伴走します。

具体的には、以下のような支援を提供します。

- 物流データの可視化支援:現状の物流実績を数値で把握し、課題を明確化

- 戦略立案サポート:データを元に、実効性のある物流戦略を設計

- KPI設定と改善提案:目標を定量化し、達成に向けた具体的な施策を提示

- 継続的なモニタリング:委託後も定期的にデータを分析し、PDCAサイクルを回す

アウトソーシング導入後も、荷主企業が物流の主導権を握り続けることで、真の意味での「最適化」が実現できます。

「何から始めればよいかわからない」「データはあるが活用できていない」という方は、ぜひ一度Hacobu Strategyにご相談ください。

まとめ

本記事では、物流アウトソーシングの基礎知識から、メリット・デメリット、サービス種類、導入の流れ、失敗原因、委託先の選び方、成功事例まで詳しく解説しました。

物流アウトソーシングは、固定費の変動費化やコア業務への集中など、多くのメリットをもたらします。一方で、業務を任せっきりにすると失敗のリスクも高まります。

重要なのは、データに基づいて自社主導で物流を管理し続けることです。最適なパートナーを選び、明確なKPIを設定し、継続的に改善を重ねることで、物流は企業の競争力を高める武器となります。

ぜひ本記事を参考に、貴社の物流改革の第一歩を踏み出してください。

関連記事

お役立ち資料/ホワイトペーパー

記事検索

-

物流関連2法

-

特定荷主