バース予約受付システム(トラック予約受付システム)の比較ポイント8選を解説。正しく比較して、荷待ち・荷役時間を把握・短縮しよう

荷待ち・荷役時間の把握・短縮に大きな効果があるバース予約受付システム(トラック予約受付システム)。初めて導入する企業においては、どのようにシステムを比較・選定すれば良いのかお悩みではないでしょうか。本記事では、シェアNo.1(*1)のバース予約受付システムを提供するHacobuが、システム導入検討時に比較すべき8つのポイントを解説します。

目次

バース予約受付システム導入の前に確認しておきたい注意点

まず、バース予約受付システムを導入する際に、なぜ様々な点を比較する必要があるのかを解説します。

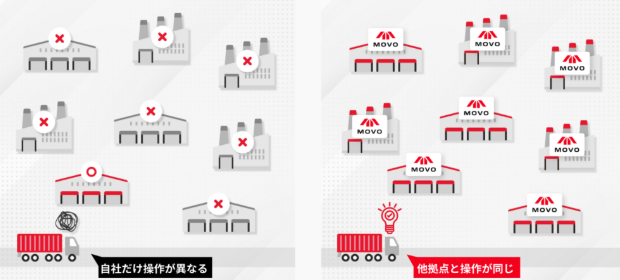

バース予約受付システムは、自社だけで使うシステムではない

バース予約受付システムは、予約者(協力運送会社の配車担当など)やドライバーにも操作してもらう必要があります。そのため、自社だけでなく関係者全員が使いやすいシステムを選ぶことが重要です。

バース予約受付システムを導入するだけでは、荷待ち問題は解決しない

バース予約受付システムは、残念ながら「魔法の杖」ではありません。契約すればすぐに荷待ち問題が解決するわけではなく、システムを自社・予約者・ドライバーの全員が活用し、運用が定着してはじめて効果を発揮します。

それでは、以降でバース予約受付システムの導入検討時に比較すべき8つのポイントを解説します。

1.ドライバーの利用実績人数

バース予約受付システムは、前述のとおり、自社・予約者・ドライバーの全員で使うシステムです。自社だけが使えればよいというものではなく、予約者やドライバーにとっても「使いやすい」ものでなければなりません。そのため、既にどれくらいのドライバーが利用経験を持っているのかは、バース予約受付システムの導入を検討する上で見逃せない要素になります。本章では、ドライバー利用人数が多いシステムを選ぶことで得られる主なメリットを4つの視点から解説します。

初期導入のハードルが下がる

多くのドライバーがすでに利用しているシステムは、それだけ多くの物流現場で導入・運用されていることを意味します。そのため、操作画面や手順に慣れているドライバーも多く、初期導入のハードルを下げる要因となります。

運用が定着しやすい

バース予約受付システムは、予約者やドライバーに積極的に使ってもらわなければ、その導入効果を十分に発揮できません。もし不慣れな操作や使いづらい機能が多いと、予約者やドライバーが協力してくれず、システムの利用率が下がってしまう恐れがあります。結果として、導入したものの思うように活用できず、結局は形ばかりの導入なってしまう可能性も否定できません。

一方で、多くのドライバーに使われているバース予約受付システムは、実際の運用で必要とされる機能や操作性をすでに検証・改良しているケースが多く、既存の操作体系や用語に慣れている傾向があります。そのため、導入後の説明や教育にかかる時間やコストを抑えながら、スムーズに運用を定着させることが期待できます。

業界標準としての安心感

すでに多くのドライバーが利用しているバース予約受付システムは、同じ業界や加盟団体内、仕入れ先や取引先といったサプライチェーン全体で広く導入され、事実上の「標準」になりやすい存在です。多くの企業が同じシステムを導入していれば、運用フローや使用する用語がステークホルダー全体である程度統一され、物流改善の施策を検討・実施する際にも、他社との連携がしやすくなります。

また、複数の企業で共同輸配送に取り組むプロジェクトなどでは、システムを共通化することでデータをスムーズに共有し、調整を円滑に進められます。その結果、積載効率の向上や物流コストの削減などの効果が期待でき、サプライチェーン全体の生産性向上にも寄与するでしょう。

トラブルシューティングやノウハウの蓄積が豊富

ドライバーの利用人数が多いということは、それだけ多くの物流現場での運用実績があるということです。さらに、システム提供会社にとってもドライバーからの問い合わせ対応の経験が豊富であり、さまざまな業界やケースで発生したトラブルや問題を解決してきたノウハウが蓄積されています。

そのため、新たに導入した際に万が一トラブルが発生しても、過去事例に基づく的確なサポートや改善策が期待でき、スムーズな問題解決につなげやすくなります。

2.使い勝手の良さ

予約者にとっての使いやすさ:直感的なUIと最小限の入力項目

予約者が直感的に操作できるシンプルなUI(ユーザーインターフェース)は、バース予約受付システムにおける重要な要素です。

画面の構成がわかりやすく、必要な情報がひと目で分かるように整理されていれば、システムに不慣れなユーザーでもスムーズに操作できます。また、入力項目を最小限に抑えることで、予約手続きに要する時間や手間を大幅に軽減でき、業務効率を高めることにつながります。

さらに、直感的なUIはエラーや入力漏れを防ぎやすく、予約者側のストレスを減らすことにも貢献します。結果として、システム自体の利用率が向上し、導入の目的である予約業務の円滑化を確実に実現できるようになります。

導入拠点にとっての使いやすさ:情報の可視化と負担軽減

一方、導入拠点側では、予約状況や作業進捗、荷待ち時間などを直感的に把握できる設計が求められます。

画面表示にグラフや色分けなどの視覚的工夫があると、状況をひと目で判断しやすくなり、突発的なトラブルが起きた場合にも迅速に対応しやすくなります。

また、操作が複雑だと、担当者の教育やマニュアル作成に手間がかかり、結果としてスムーズな運用が難しくなる可能性があります。分かりやすいインターフェースであれば担当者の負担が軽減され、予約情報も正確かつ即時に共有されるため、現場全体の作業効率を高めることができます。

操作や管理の負担が少ないシステムを選ぶことで、業務効率化とストレス軽減の両立が期待できます。

3.マスタ設定や機能の柔軟さ

「使いやすいシステム」とは、単にシンプルな機能構成を意味するのではなく、物流現場の運用に柔軟に対応できることも重要な要素です。

すでに確立された運用が存在する

実際の物流現場では、拠点ごとに詳細な運用ルールが設計されており、「バースAは入荷専用」「バースBは出荷専用」のように明確に運用が区分されているケースも多く見られます。こうした現場固有のルールに対応できないバース予約受付システムを選んでしまうと、導入後に運用がうまく定着しないリスクがあります。

柔軟な機能で現場に負担をかけない

上記の理由から、マスタ設定の細かさや、機能面での柔軟なカスタマイズ性も、バース予約受付システム選定の大切なポイントになります。

たとえば取引先やトラックの分類などによって作業を自動で割り当てできる機能など、多様な要件に応じてマスタを柔軟に調整できることで、物流現場の混乱を防ぎながらスムーズに運用をスタートでき、定着もしやすくなります。

自社の物流環境や業務フローにフィットするバース予約受付システムを選ぶことで、より高い導入効果が期待できます。

4.サポート体制の充実度

サポート体制が充実していると、導入初期の負担を軽減しつつ、システムを効果的に活用することが可能になります。

機能が豊富なだけでは導入成功につながらない

バース予約受付システムに多彩な機能が用意されていたとしても、その機能を使いこなすためには「どんな効果があるのか」「自社の物流拠点ではどう設定するのが最適か」を理解する必要があります。もし機能の存在や設定方法がわからないまま導入してしまうと、せっかくのシステムを使いこなせず、思うような効果を得られない可能性があります。

したがって、システムの機能がどれだけ充実していても、その活用方法について的確なアドバイスを受けられなければ、最終的には導入が失敗に終わるリスクが高まります。

導入時の“伴走型”サポートが重要

バース予約受付システムを導入するには、多岐にわたる準備が必要です。以下はその一例です。

- 目標設定

- 利用する機能の選定

- 業務フローの検討

- 関係者向けの説明

- 現場トレーニング

- 効果測定や振り返り

これらをすべて自社だけで計画・実行するとなると、大きな負担とリスクを伴います。そこで、システム提供企業が“伴走型”のサポートを行ってくれるかどうかが非常に重要になります。

伴走型のサポートでは、専任の担当者がプロジェクトの立ち上げ段階から参画し、機能活用や運用設計について具体的なアドバイスを提供してくれます。これにより、自社側の負担を軽減しながら、導入の成功確率を高めることができます。

専任担当がいることのメリット

サポート体制が整ったシステムでは、契約開始から専任の担当者が配置され、導入計画から運用サポートまでを一緒に進めてくれます。とくに以下のようなポイントでメリットが得られます。

他社の成功事例を応用できる

さまざまな現場の運用ノウハウを蓄積した専任担当者が、自社に合った最適な設定や運用方法を提案してくれる可能性があります。

導入時の負担を軽減

操作マニュアルの作成や予約者向けの説明会、現場の周知など、導入に必要なタスクを積極的にサポートしてもらえます。その結果、物流現場の負荷を軽減しながら、立ち上げを円滑に進められます。

運用後のスコープ拡大にも柔軟に対応

たとえば、「新たに出荷側の予約受付も実施したい」というような要望が出てきたときにも、最適なアドバイスを受けながら取り組めるため、導入目的を最大限に達成しやすくなります。

コールセンターの対応時間が長いと安心

バース予約受付システムは、予約者がいつでも問い合わせできるサポート体制は、導入にあたっての重要なポイントとなります。物流現場の作業は早朝や土日にも発生することがあるため、その時間帯に操作不明点やトラブルが起きた場合、いかに迅速にサポートを受けられるかが重要になります。

もしサポート対応が平日の9時〜18時に限られていると、問題が発生しても長時間解決されず、現場が混乱するリスクが高まります。一方で、365日や早朝から夜遅くまで対応しているコールセンターを備えているシステムを選べば、早朝や土日のトラブルでも即座に解決策を得られる可能性が高まり、物流業務を止めることなく進めやすくなります。

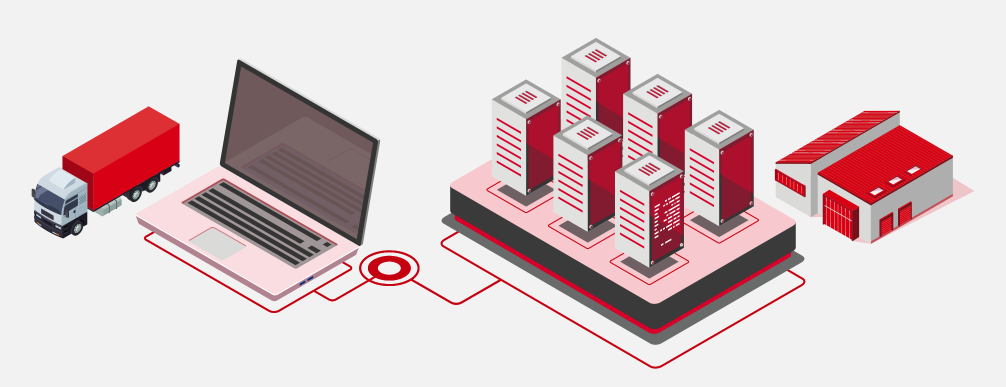

5.他システム連携の余地や実績

運用後のスコープ拡大における連携の重要性

バース予約受付システムを導入後、さらなる効率化を目指して運用範囲を拡大する企業も多いです。たとえば、以下のようなシナリオが考えられます。

ゲートカメラとの連携

ゲートカメラとバース予約受付システムを組み合わせることで、入退場管理を自動化できます。ドライバーがゲートを通過する際に車両番号や到着時刻などの情報を自動的に記録し、予約情報と突合することで作業準備やセキュリティ強化にも有効です。

WMS(倉庫管理システム)やWCS(倉庫制御システム)との連携

トラックの予約情報や到着予定時刻を、倉庫内の在庫や設備状況とリンクさせることで、入出荷作業をより効率的に行えるようになります。

たとえば、予約受付と同時にピッキング指示が自動的に作成されるよう連携すれば、庫内作業と荷受けがシームレスにつながるため、作業効率がさらに向上します。

このように、連携によってシステム同士の情報をリアルタイムにやり取りできるようになると、二重入力やヒューマンエラーが減るだけでなく、作業効率が向上します。しかし、連携が十分に行えないバース予約受付システムでは、思うような成果を得られない可能性があります。

スムーズな連携のカギは豊富な実績

他システムとの連携を成功させるには、技術対応力に加えて、連携実績が豊富かどうかも重要な判断基準です。実績が少ないシステムだと、連携の設計や運用テストでトラブルが発生するリスクが高まります。一方、多くの企業との連携事例を持つシステム提供会社であれば、スムーズにプロジェクトを進めやすい傾向があります。

つまり、将来的にどのような連携を行いたいかを明確にし、その連携実績をすでに持っているシステムを選ぶのが最善です。将来的にどのような運用拡張を想定するかを踏まえたうえで、システムの拡張性と連携支援の実績を持つベンダーを選定しましょう。

6.データ分析のしやすさ・データの可能性

荷待ち・荷役時間を短縮するには、ボトルネックがどこにあるのかを明確にすることが不可欠です。

直感的なダッシュボード

データ分析に手間がかかると、ボトルネックを把握するまでにも時間がかかります。

そのため、直感的なダッシュボードを搭載しているシステムを選定すると良いでしょう。入場時間別の荷待ち時間、荷待ち時間別の車両台数が直感的にわかると、スピーディに課題の特定が可能になります。

横断比較

また、拠点数の多い企業では、複数拠点のデータを一元管理・分析できるかどうかは、システム選定の重要な観点です。拠点ごとのデータを横断的に比較できれば、最も問題のある拠点を早期に発見したり、うまくいっている拠点の運用事例を、他拠点へのノウハウ展開がしやすくなります。

共同輸配送への可能性

一部のシステム提供会社では、荷待ち・荷役時間の短縮以外の価値を提案をしている会社もあります。

たとえば、共同輸配送が実現できれば、コスト削減や積載効率の向上など、異なる課題の解決につながります。

7.セキュリティの強度

バース予約受付システムは、ドライバーの来場管理や荷降ろし・荷積みの進行に直結しています。そのため、万が一システムが停止すれば、トラックの滞留や作業遅延を引き起こし、業務効率の大幅な低下を招く恐れがあります。

そのため、不正アクセスや障害リスクに対する対策が万全なシステムを選ぶことが、業務継続性の観点でも非常に重要です。

セキュリティ対策

たとえば、ゼロトラスト・セキュリティの推進、多要素認証の採用、ISO/IEC 27001などの国際規格の取得といった対策に、システム提供企業が取り組んでいるかを確認することが重要です。

高い稼働率

セキュリティ対策と並んで重視したいのが、システムの稼働率です。物流拠点のオペレーションを支える基盤となるシステムが頻繁にダウンしてしまうと、現場で混乱が生じ、業務が滞る原因となります。たとえば、一定期間で99.99%以上の稼働率を実現しているシステムであれば、障害時の復旧体制も含めて高い信頼性が期待できます。

8.費用ではなくROI(投資対効果)で判断する

ROIを意識した投資判断の重要性

システムを導入する際、多くの場合では、初期費用や月額料金といった費用面ばかりに注目が集まりがちです。

しかし、システムを導入する本来の目的は、物流オペレーションの効率化を通じたコスト削減や生産性向上にあります。たとえば以下のような投資・リターンの例があります。

- 100万円を投資して500万円のリターン(ROI:5)

- 200万円を投資して2,000万円のリターン(ROI:10)

費用の高低だけで判断するのではなく、投資額に対してどれだけの効果が期待できるか(ROI)を重視することが大切です。

投資対効果を考えるうえでROIを高める主なリターン例

バース予約受付システムを導入することで得られるリターンとして、次のような項目を総合的に評価することが大切です。

残業代や非正規雇用の削減

荷待ち時間やトラックの滞留が減ることで、庫内作業者の残業が減少したり、必要人員数の見直しが可能になります。

待機料の削減

ドライバーの長時間待機を解消することで、待機料を削減できます。

物流拠点のスループット向上

作業単位の荷役時間を短縮できれば、バースの稼働効率が上がり、一日に処理できる入出荷量が増加が見込めます

導入・運用にかかる費用と比較しながら、こうした効果を数値化することで、ROIを客観的に把握できるようになります。

“予約率の向上”がリターン最大化の鍵を握る

バース予約受付システムの効果を最大限に引き出すためには、予約率の向上が欠かせません。予約率が向上すると、以下のような恩恵があります。

作業計画性が向上する

ドライバーの来場時間がより正確に把握できるため、事前にバース割り当てや人員配置の計画を立てやすくなり、現場の混乱を減らせます。

荷待ち・荷役時間の短縮

予約に基づいたスケジュールで荷受けや出荷が進めば、荷待ち時間や1作業あたりの所要時間を効率化できます。

スループットの向上

ピーク時の混雑が平準化されることで、1日の入出荷処理能力(スループット)の向上につながります。

このように、予約率の向上は結果的にROIを高める大きな要因となります。

したがって、システム提供企業が予約率アップのノウハウを持っているか、現場の運用改善にまで伴走できるかどうかが重要な評価ポイントとなるでしょう。

バース予約受付システムを自社でスクラッチ開発する際の注意点

本記事は、主にSaaSのバース予約受付システムを比較する際のポイントを解説しました。しかし、バース予約受付システムはスクラッチ開発する選択肢もあります。

バース予約受付システムをSaaS導入すべきか、それとも自社でスクラッチ開発するかをお悩みの方は以下の記事をご覧ください。

トラック予約受付システムは自社開発すべき?物流システムにおける、スクラッチ開発とSaaS導入の違いを解説

人手不足や…

2025.12.26

トラック予約受付システムならシェアNo.1のMOVO Berth

本記事では、トラック予約受付システム導入時に比較しておくべきポイントを解説しました。最後にトラック予約受付システムで6年連続シェアNo.1(*1)のMOVO Berth(ムーボ・バース)が選ばれる理由を解説します。

1.利用ドライバー登録数:累計80万ID(*2)

MOVO Berthは、多くのトラックドライバーに利用されているため、運用定着までのハードルが低く、導入推進者の周知や導入時の混乱も最小限に抑えられます。

さらに、市場シェア57%、成長率250%という実績を活かし、既存の運用にマッチする豊富な機能と専任担当者による豊富なノウハウを活かした導入支援が受けられます。

2.直感的なUIと操作手順

MOVO Berthは、直感的なUIと最小限の入力項目により、初めての予約者でも迷わず操作可能です。拠点側でも予約状況や荷待ち情報がひと目で把握できる設計で、現場負担を大幅に軽減します。予約者・ドライバー・現場担当者それぞれにとって「使いやすい」ことを追求したシステムです。

3.マスタ設定や機能の柔軟さ

MOVO Berthは、作業時間の自動計算機能やカード自動割当ルールを備え、車両の種別や荷量に応じて最適な計画を自動で立てることができます。物流現場ごとの細かな運用ルールにも対応し、既存フローを壊さずスムーズに導入できます。

4.物流DXのプロが専任担当、コールセンターは年中無休・6:00〜21:00

MOVO Berthは、年間数百件の導入支援を行っている物流DXのプロが専任担当として導入から運用定着までをフルサポートします。豊富な他社事例に基づいた最適な設定提案が可能です。さらに、年中無休・6:00〜21:00対応のコールセンターも完備し、物流現場の不明点にも即座に対応します。

5.他システムとのAPI連携実績

MOVO Berthは、ゲートカメラ・WMS・WCSなどとの豊富なAPI連携実績を持ち、入退場管理や庫内作業の最適化を実現します。花王株式会社 豊橋工場では、完全自動化倉庫におけるトラック誘導の無人化に成功した事例もあります。

6.拠点横断ダッシュボード・物流ビッグデータラボ

MOVO Berthは、拠点横断型のダッシュボードを搭載し、KPIの一元管理やボトルネックの可視化が容易です。さらに、配送元・配送先・輸送物などの情報を活用し、共同輸配送の可能性を広げるHacobu独自の「物流ビッグデータラボ」も展開しています。物流現場の改善から物流領域全体の最適化までつなげます。

7.強固なセキュリティ管理体制・高い稼働率

MOVO Berthは、ゼロトラスト・セキュリティや多要素認証の導入に加え、ISO/IEC 27001を取得した堅牢な体制でデータを守ります。さらに、一定期間で99.99%以上の稼働率を実現するなど、トラック滞留や作業遅延を招くことなく、物流現場の安定稼働を支え続けます。

8.予約率向上のノウハウ

MOVO Berthは、現場の予約率向上を支える豊富な運用ノウハウが強みです。他社のシステムで受付機能だけを利用していた物流現場が、本格的な予約運用を実現したいという理由でMOVO Berthに切り替えた事例もあり、実際に高い投資対効果を実現している点が評価されています。

MOVO Berthの資料は以下からダウンロードいただけます。

*1. 出典 デロイト トーマツ ミック経済研究所『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望【2025年度版】』https://mic-r.co.jp/mr/03650/ バース管理システム市場のベンダー別拠点数。本調査に参加した国内主要システム6社の拠点数合計をシェア100%とした場合のシェア

*2. 定義:利用者が「MOVO Berth」を利用する際に登録するドライバー電話番号のID数

関連記事

お役立ち資料/ホワイトペーパー

記事検索

-

物流関連2法

-

特定荷主