物流センター新設時のポイント・進め方・注意点とは

企業の経営戦略の中で物流の役割がますます重要視されています。物流の中心的な役割を担っているのは、物流センターと呼ばれる施設です。生産者から消費者へ安定した商品の供給を行うためには、「モノの流れ」を支える物流センターを如何に上手く運営するか要です。

株式会社Hacobuでは「運ぶを最適化する」をミッションとして掲げ、物流管理ソリューション「MOVO」と、物流DXコンサルティングサービスを提供しています。

ここでは、自社に最適な物流センターを築き、事業拡大や収益向上を目指し物流業務最適化のために知っておくべき、物流センターの立ち上げ方、立地条件などを解説します。

目次

5種類の物流センター

物流センターは役割や規模によって5つに分類することができます。

DC(ディストリビューション・センター/Distribution Center)

在庫型物流センターのこと。在庫を保管・管理し、店舗別・方面別に仕分けをして小売店やエンドユーザーに納品することが役目の物流センターです。物流センターの中では入荷→検品→在庫管理→ピッキング→出荷といった業務を行っており、比較的大掛かりな設備が必要になる傾向にあります。

DC(Distribution Center)とは?TCとの違いや業務の流れ、導入するメリット・デメリット、再編する際のポイントを解説

DC(Distribution Centerʌ…

2025.06.02

TC(トランスファー・センター/Transfer Center)

通過型物流センターのこと。在庫を持たない、つまり保管機能がない点がDCとの違いです。主な役割は、入荷した荷物をすぐに小売店や物流センター向けに仕分け作業を行い、出荷します。DCと比べると比較的小規模で運営できる施設ではありますが、その一方で入荷後すぐに仕分けを行い出荷する必要があるため、各セクションの迅速な連携が求められます。

配送頻度が多いスーパーマーケットやコンビニエンスストア、大型量販店などはTCの利用が多く見受けられます。

TC(Transfer Center)とは?DCとの違いや業務の流れ、導入するメリット・デメリット、再編する際のポイントを解説

TCは、在庫|…

2025.06.12

PDC(プロセス・ディストリビューション・センター/Process Distribution Center)

流通加工・在庫型物流センターのことです。時にPC(プロセス・センター)とも呼ばれます。

DCでも包装、ラベルの貼り替えといった比較的簡易な流通加工は行いますが、PDCは、鮮魚や精肉の加工、部品の組立や設置といった専門機器・設備が必要な高度な流通加工までできることが異なる点です。そのため、防塵設備や温度管理設備等の工場さながらの生産ラインや労働力が求められます。

FC(フルフィルメント・センター/Fulfillment Center)

ネット通販で注文を受けた商品の物流センターのことです。機能は多岐にわたり、商品の仕入れやエンドユーザーからの受注、包装、発送、在庫管理、顧客データ管理、返品対応、クレーム対応、決済処理まで、すべて物流センターで完結することが求められます。まさにネット通販に必要不可欠なバックヤード業務全般を請け負う存在です。

エンドユーザー向けの出荷のため、出荷件数が多く、作業数も多い傾向にあります。そのため、人材確保が難しいと言われている近年ではコスト削減や効率化を図るために物流ロボットやAIの導入が盛んに行われています。

デポ

小型の物流拠点のことを指します。DC、TCなどから配送された商品を入荷し、多くの在庫を持たず、顧客に対して少量ずつ頻度の高い配送を行なうための施設です。

配送先の近くに設置され、配送距離やリードタイムの短縮、一時的な保管を担います。

物流センター 新設・移転のポイント

物流センターの新設・移転は、経営戦略に紐づく重要な決定事項であり、考慮すべきポイントが多数存在します。その中でも特に影響が大きい重要なポイント3点をご説明します。

マスタープラン策定(目的の設定)

物流センターの新設・移転の際に、どこに建設し、どの程度の規模にし、どのような設備で、どれだけの投資をするか、を決めるのはすべて目的によります。目的によって物流センターの設計、投資額は大きく変わります。

目的を明確にしたマスタープランの策定を疎かにしては、プロジェクトを進める中で的確な判断ができなかったり、投資金額に見合う新設・移転を実現することは難しいでしょう。物流センターの立ち上げに失敗してしまうと、リカバリーには数年を要することになります。

目的・ターゲットの明確化(マスタープラン策定)は、プロジェクトの成否を決めると言っても過言ではない重要なポイントです。

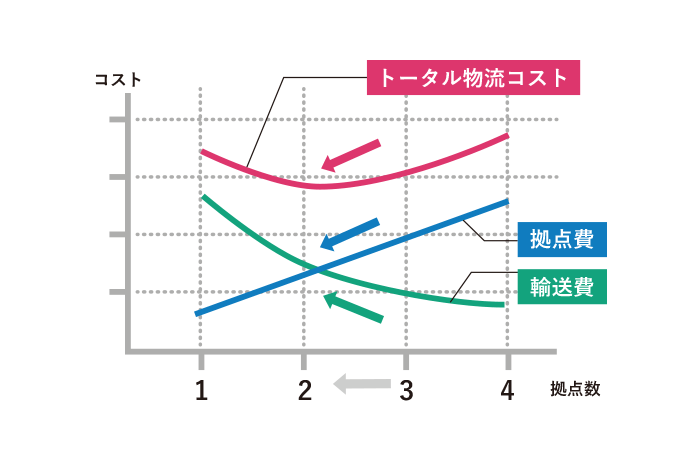

拠点の数・立地

物流センターの数が増えれば増えるほど拠点コスト高になる半面、納品先への距離は短縮されるので輸送コストは下がり、物流サービスレベル(納品リードタイム)は向上します。反対に、物流センターの数が減れば、拠点コストは下がりますが、距離が長くなるので輸送コストは上がり、サービスレベルは下がります。物流センターコストと輸配送コストはトレードオフの関係にあるので、自社にとって最適な数値を算出する必要があります。

拠点数が増えると在庫の増加にもつながることから、コストが同等であれば拠点数は少なく設計することが望ましいと考えるのが原則です。しかし、近年の傾向としては、運賃の高騰や人手不足を背景に、輸配送コストの負担軽減を図るため、Hub&Sporkなどの考え方を取り入れ、小型拠点を追加するケースも増えています。

その中で、物流サービスのレベルを満たす範囲内で、トータル物流コストが最小になる物流センター数の計画を立案しなければなりません。

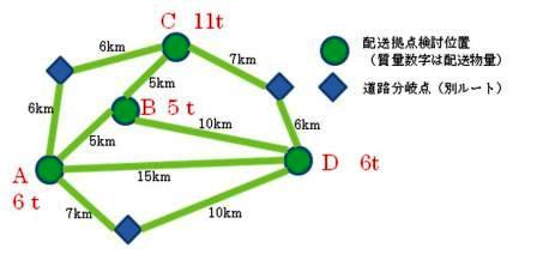

立地は、生産地、もしくは需要地、納品先の近隣に立地を選定したほうが望ましいです。顧客分布をマップに落とし込む、または重心法による把握があります。重心法とは輸送ネットワークにおける候補拠点のなかで、物量(t)×配送距離(km)の合計(Σ総トンキロ)が最小となる立地地点を選定することで、配送コストが最小化するという考え方です。

生産立地型

生産している場所の近くに配置する物流センター。生産地の近くに物流センターを配置することで、仕入先からの配送にかかる時間やコストを抑えることができます。

消費立地型

納品先、消費地の近くに構える物流センター。納品先の近くに物流センターを配置しているため、出荷タイミングに最適化した物流センターと言え、リードタイムの短縮、緊急時の対応が可能というメリットがあります。

顧客分布をマップに落とし込む、または重心法による把握があります。重心法とは輸送ネットワークにおける候補拠点のなかで、物量(t)×配送距離(km)の合計(Σ総トンキロ)が最小となる立地地点を選定することで、配送コストが最小化するという考え方です。

他にも、土地のコストや面積だけでなく、人手不足の観点から、労働者人口も立地選定の要素として重要度が増しています。

設備機能・管理システムの選択

物流センターは保管方法によってスペースを効率よく利用できるかが決まり、保管箇所への動線によって作業生産性も大きく変化します。物流センターのスループットの最大化や納品先が期待する物流サービスに対応するためには、保管・動線設計が重要なポイントです。これに対応するには、マテハン機器、自動化の設備や、管理システムの導入検討が必要になります。

また、今後物流センターの建設立地によっては倉庫作業人員の採用がさらに難しくなることも予想されます。物流波動を人員増に頼ることなく対処するための省人化や、持続的に運営可能な計画を組むためにも自動化設備などの導入は有効です。

近年、物流センターへの導入検討が増えているのが、トラック予約受付システム、作業の可視化ツール、音声認識システム、画像認識AIなどです。自社の物流特性や、提供する物流サービス、外部要因を加味して検討を進めるとよいでしょう。

物流センター 移転の全体スケジュール

1. 課題把握

現在使用している施設の実績データに基づく現状分析と課題の洗い出しを行うフェーズです。取引先とのアクセス、使用面積、荷量、稼働率、周辺環境などをチェックした上で、マスタープラン策定のもとにします。

2.マスタープラン策定

前章でポイントに挙げたフェーズです。

物流センター移転の目的を明確化し、的確な選択を行い、無駄な設備や人的資源の投資を回避します。目的を達成できる庫内のレイアウト設計、入出荷能力の設定、人員投入計画を立案し、新たな物流センターの条件、新設・移転の時期を踏まえたプランの策定が求められます。

また、庫内業務委託先(3PLや作業者)や運送委託先などのパートナー選定の入札の準備もこのタイミングから行う必要があります。

3. 運用設計

運用設計フェーズでは、新しい拠点に移行するための運用計画を策定します。プロジェクトの中でもっとも時間を要する部分です。

保管・作業などにかかるレイアウト設計、入出荷能力などの設定、人員投入計画の立案、ミスや障害が発生した際のバックアップ体制など設計すべき事項は多岐に渡ります。

また、パートナー企業とのSLA(サービスレベル合意書)との締結も進めます。

4. システム・設備の準備

新センターの立ち上げに失敗する原因の多くは情報システムの設計に起因するとも言われています。

オペレーションの効率化・最適化する情報システムの設計・開発、ベンダー選定・導入準備などを行います。

スループットの最大化を目的にするお客様は、このフェーズでトラック予約受付システムの導入を検討いただくことをお薦めいたします。

5. 採用・トレーニングなどの稼働準備

新物流センターの作業員の採用募集、作業員のトレーニングを行う期間です。近年は人手不足の影響で採用が目標に達しない場合もあります。採用計画は余裕をみて設定しておく方が良いでしょう。

マテハン機器やロボット、管理システムを導入する場合は、作業員のトレーニングのための期間を1、2ヵ月は見ておく必要があります。

6.新拠点と旧拠点との並行稼働

在庫を移管し、業務を並行稼働するフェーズです。移管は多少なりともリスクを伴います。可能な限りリスクを低くするために、一定期間、既存センターでのシステムやサービスを同時運用し、新拠点でのシステム運用などに問題がないか比較検証します。

「保管、作業スペースが足りない」「どこに何があるか分からない」といった頻出する仮題をこの期間で解決します。

トラック予約受付システムを導入されるお客様の中にも、既存の物流センターに導入し、庫内、及びトラックドライバーさんに操作に慣れていただく期間を設ける方もいます。

物流センター新設における注意点

物流センター移転は、事業戦略の要ですが、顧客・取引先との連携不足、緊急時の計画不備、コストの過小評価という3つの落とし穴があります。これらを避けるためには、事前の綿密な準備とリスク管理が不可欠です。

顧客・取引先への丁寧なコミュニケーション不足

物流センターの移転は、顧客や取引先の業務に直接影響を与えるため、事前の丁寧なコミュニケーションが不可欠です。移転計画の段階から、詳細な情報(移転時期、新住所、連絡先、一時的な配送遅延の可能性など)を複数回にわたって共有しましょう。情報不足や直前連絡は、信頼関係の悪化やクレームにつながります。特に、納品リードタイムや配送ルートに変更が生じる場合は、具体的な影響と対策を事前に説明し、理解を得ておくことで、スムーズな移行と良好な関係維持に繋がります。

緊急事態発生時のリスクヘッジ計画の不備

移転作業中や新センター稼働直後は、システムトラブル、設備故障、作業員の習熟度不足など、予期せぬ事態が発生しやすいものです。これらのリスクに備え、具体的なリスクシナリオを想定し、それぞれに対する明確な事業継続計画(BCP)を事前に策定しておくことが重要です。緊急時の代替策や連絡体制が不十分だと、業務が完全に停止し、甚大な損害につながる恐れがあります。トラブル発生時の手動対応手順や予備設備の確保など、万全の備えをしておくことが、移転を成功させる鍵となります。

移転費用・ランニングコストの過小評価

物流センターの移転には、新センターの建設・賃借費用だけでなく、設備導入、移転作業、並行稼働、人材採用・教育、システム開発など、多岐にわたるコストが発生します。これらの初期費用に加え、移転に伴う一時的な生産性低下による機会損失も考慮する必要があります。さらに、新センター稼働後の電気代、人件費、修繕費などのランニングコストも正確に見積もることが重要です。目に見えないコストや長期的な運用費用を見誤ると、予算超過や資金繰りの悪化を招き、事業計画に大きな狂いが生じるリスクがあります。

多数の関係者間での合意形成

ゴール設定やマスタープラン策定などのプランニングのプロセスは、物流センター新設プロジェクト全体の成否を決定づける最も重要なステップです。しかし、巨額の投資判断が求められることから、多数の関係者間での合意形成が求められます。

物流センター新設時における推奨プロジェクト体制

前述のとおり、物流センターの新設は巨額の投資判断であり、多数の関係者間での合意形成が求められます。そのため、専門知見を有した外部リソースを活用することが、プロジェクト成功の大きな鍵となります。ここでは、一般的な体制と、より効果的な推奨体制について解説します。

一般的なプロジェクト体制

多くのケースでは、自社がビジネス要件を取りまとめ、関係者への展開や全体方針の経営判断を担います。 ディベロッパーは自社の要件(立地・スペックなど)に基づき物流施設案を提示し、BTS(Build to Suit)による新規開発を行います。しかし、提示案が必ずしもビジネス要件に完全に適合するとは限らず、計画段階で齟齬が生じる場合があります。 また、マテハン会社は個別の設備単位でスペック提案や導入対応を行うことが多く、全体スループットや庫内オペレーション全体を考慮した最適化が不十分になるリスクがあります。

推奨プロジェクト体制

より高い成果を得るためには、ディベロッパーやマテハン会社に加え、ビジネスと物流の両面に知見を持つ「統合管理業者(プロジェクトマネジメントパートナー)」を加える体制が有効です。 統合管理業者は、自社のビジネス要件を踏まえて拠点配置やスペックを検討し、それらを倉庫仕様に落とし込み、関係企業へ展開します。これにより、ビジネス要件に適合した拠点開発が可能となり、拠点移転の効果を最大化できます。

具体的には以下のような役割分担が想定されます。

- 自社 × 統合管理業者:ビジネスと物流両面の要件について協議し、意思決定を行う。

- 統合管理業者 × ディベロッパー:ビジネス戦略を考慮した拠点案を策定・提示。

- 統合管理業者 × マテハン会社:全体スループットを考慮し、最適なマテハン設備を選定。

このような体制を取ることで、立地・設備・運用の三位一体での最適化が実現し、長期的な運営効率と投資効果の最大化につながります。

物流センター新設時の統合管理業者ならHacobu Strategy

Hacobu Strategyは、物流改革とデジタル活用に強みを持つ物流DXのプロフェッショナル集団です。物流戦略の策定から現場での実装まで一貫して伴走し、企業と社会が抱える物流課題の解決を支援します。

新設や再編といった物流拠点計画では、ビジネス要件や全体スループットを考慮した俯瞰的な視点が不可欠です。Hacobu Strategyは、豊富なプロジェクトマネジメント経験を活かし、投資規模・関与人員ともに大きい物流拠点再編を円滑かつ効果的に推進します。

さらに、物流知見を持つデータサイエンティストと、AIを活用したネットワークシミュレーションツールにより、貴社の戦略・制約条件・将来計画を踏まえた最適な物流ネットワークをデザインします。これにより、長期的な運営効率と投資効果の最大化を実現します。

Hacobu Strategyの資料は以下からダウンロードいただけます。

まとめ

物流センターの新設・移転は物流戦略の要です。失敗することは許されません。自社のニーズに合った物流センターの設置にお役立てください。

物流センターの新設・移転について、より詳細に知りたい方は、以下資料もご参考ください。

関連記事

お役立ち資料/ホワイトペーパー

記事検索

-

物流関連2法

-

特定荷主