430休憩とは?概要や改善基準告示との関係、目的、対象者、改正後のルール、罰則、遵守するためのポイントなどを解説

430休憩とは、ドライバーが4時間を超えて連続運転する場合に30分以上の休憩を取ることを定めた規則です。本記事では、430休憩の定義や目的、対象者、遵守するためのポイントなどを物流DXパートナーのHacobuが解説します。

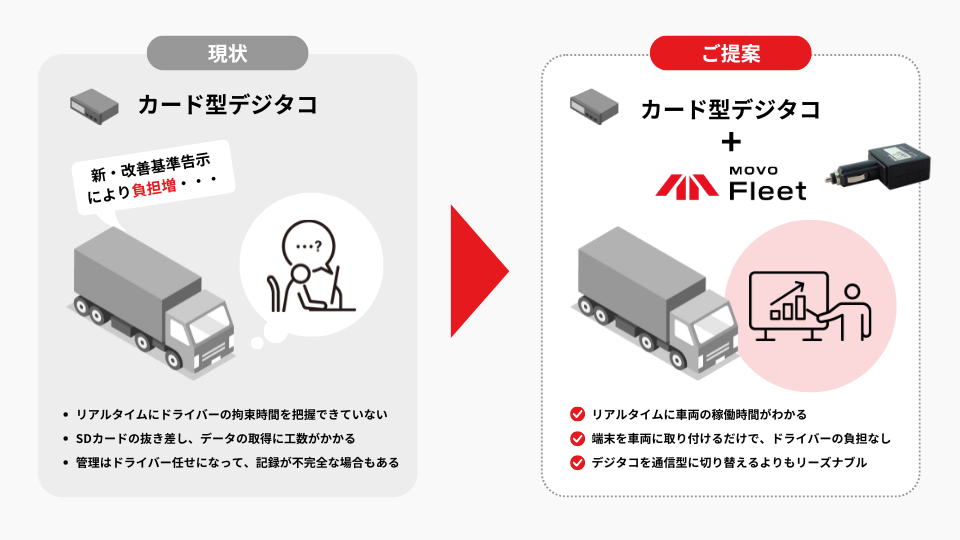

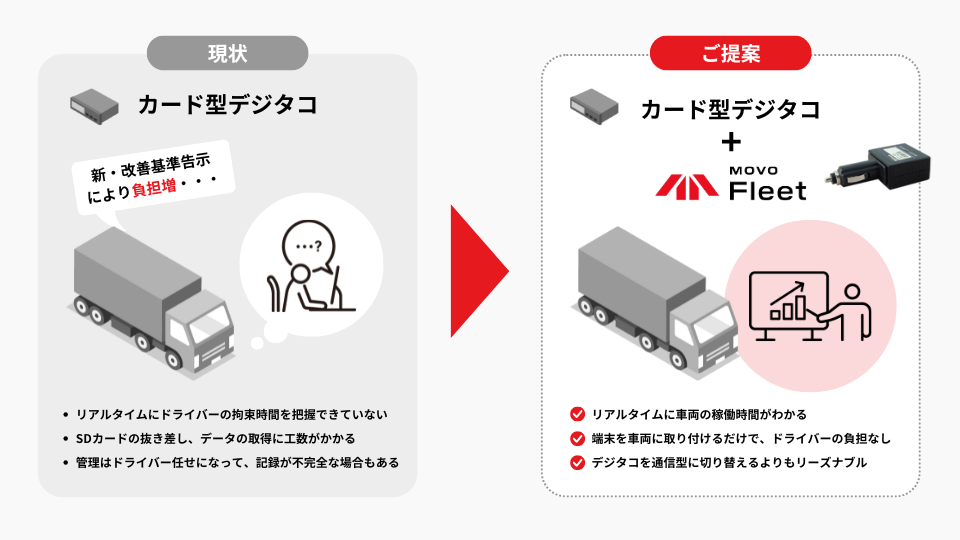

なおカード型デジタルタコグラフで運行管理をされている運送会社においては、430休憩を遵守できているかリアルタイムで管理するのが難しいという課題はないでしょうか。

通信型デジタルタコグラフに切り替えるよりも安価にドライバーの労務管理ができることから、カード型デジタルタコグラフとMOVO Fleetというシステムを併用する運送会社が増えています。

まずは、MOVO Fleetの概要資料をダウンロードしてみてはいかがでしょうか。

目次

430休憩とは

まず、430休憩の概要を解説します。

430休憩の概要

430休憩とは、ドライバーが4時間を超えて連続で運転する場合に、運転を中断し、30分以上の休憩を取らなければならないという規則を示す呼称です。

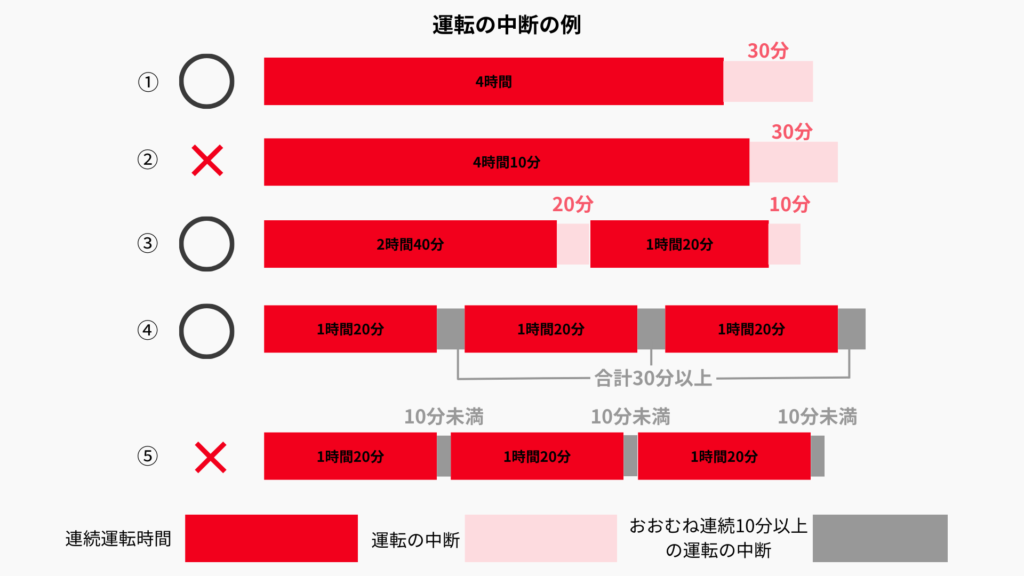

運転時間の中断は、一度に30分の休憩を取る方法と、おおむね連続10分以上の中断を複数回に分け、合計30分以上取る方法の2つに分けられます。

430休憩と改善基準告示の関係

430休憩は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」の第4条第1項第7号、第8号により定められています。なお、430という数字は「ヨンサンマル」と読み、4時間と30分を表しています。

参考:トラック運転者の改善基準告示 | 自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト

参考:(改正後全文)自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号)

労働基準法の改正に伴い、2024年には改善基準告示および430休憩に関する規制も改正されました。改正改善基準告示の内容は以下記事で解説しています。

改善基準告示とは?荷主として1日13時間ルールを理解し、対策しよう

物流「2024年…

2026.02.25

430休憩の目的

430休憩は、ドライバーの過労を軽減し、交通事故を未然に防止することを主な目的としています。長時間の連続運転は、ドライバーの注意力や判断力を低下させ、重大な事故につながる可能性があるためです。また、定期的な休憩を確保することで、ドライバーの労働環境の改善にもつながり、より安全で健康的な運送業務の実現を目指しています。

長時間運転による事故リスクと430休憩の重要性

長時間運転を続けると、ドライバーは疲れや眠気で注意力が低下し、事故のリスクが大幅に高まります。研究によると、80分以上の連続運転で運転の安定性が失われ、さらに長時間運転する車両の割合が増えると、事故発生率が最大2.7倍に上昇することが分かっています。特に深夜やトンネル、下り坂などでは事故リスクがさらに高まるため、適切な休憩を取ることが重要です。

参考:長時間連続運転車両が 事故発生リスクに与える影響分析_坪田 隆宏・吉井 稔雄・白柳 洋俊・小倉 晃一

事故を防ぐためには、430休憩を確実に実施できる運行管理を行い、ドライバーが安全に運転できる環境を整えることが不可欠です。

430休憩の対象者

430休憩の対象となるのは、労働基準法第9条に定められた労働者のうち、四輪以上の自動車の運転業務に主として従事する者です。(同居の親族のみを使用する事業所で働く者や家事使用人は対象外)

具体的には、緑ナンバー(営業用トラック)のドライバーはもちろんのこと、白ナンバー(自家用トラック)のドライバーも対象です。

「自動車の運転の業務に主として従事する者」の定義

「自動車の運転の業務に主として従事する」か否かは、実態として、物や人を運搬するために自動車を運転する時間が労働時間の半分を超えており、かつ当該業務に従事する時間が年間総労働時間の半分を超えることが見込まれる場合には、該当するとされています。(実際には、個別の事案の実態に応じて判断されます。)

このため、たとえば、クレーン車のオペレーターが移動のため路上を走行するような場合には、原則として「自動車の運転の業務に主として従事する」に該当しないと考えられます。

自家用自動車も適用

改善基準告示は、運送業か否かを問わず、自動車運転者を労働者として使用する全事業に適用されます。このため、たとえば卸業における配達部門のドライバーにも適用されます。

個人事業主のドライバーにも、実質的に遵守が求められる

労働基準法第9条にいう労働者に該当しない個人事業主は、改善基準告示の直接の対象とはなりません。 他方、道路運送法・貨物自動車運送事業法などの関連法令に基づき、旅客自動車運送事業者・貨物自動車運送事業者は、ドライバーの過労防止などの観点から、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、ドライバーの勤務時間及び乗務時間を定め、ドライバーにこれらを遵守させなければならない旨の規定が設けられています。そして、その基準として改善基準告示が引用されています。

当該規定は、個人事業主のドライバーにも適用され、実質的に改善基準告示の遵守が求められることから、個人事業主のドライバーも430休憩の対象者といえます。

参考:トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント|厚生労働省

ラストマイルも対象だが、該当するケースは少ない

ラストマイルをおこなうドライバーも430休憩を遵守すべき対象ですが、小口配送の特性から、4時間以上の連続運転を行うケースは少ないでしょう。

2024年4月改正後の430休憩のルール

2024年4月より、430休憩に関する規則が一部改正され、より明確な基準が設けられました。本章では、430休憩のルールを解説します。(改正前から継続の内容も含む)

連続運転時間

連続運転時間は、原則4時間以内と定められています。

430休憩が取れないときの例外措置

例外として、SA(サービスエリア)やPA(パーキングエリア)、コンビニエンスストア、ガスステーション、道の駅などが満車で駐車できず、やむを得ず連続運転時間が4時間を超える場合には、4時間30分まで延長することができます。ただし、これはあくまでも例外規定で、4時間を超えることを前提とした運行計画を立てることは認められません。

運転の中断時間

分割休憩の条件

運転開始後4時間以内、または4時間経過直後に、30分以上の運転の中断が必要です。運転の中断は、1回が「おおむね連続10分以上」とした上で分割することもできます。ただし、1回が10分未満の運転の中断は、3回以上連続してはいけません。

連続運転時間のカウントは、累計の休憩時間が 30 分になった時点でリセットされ、次に運転を開始した時点から新たに連続運転時間をカウントします。

おおむね10分とは

2024年4月の改正により、運転の中断時間は「おおむね連続10分以上」になりました。

デジタルタコグラフによる時間管理が可能になったことを踏まえ、運転の中断時間がわずかに10分に満たない場合でも直ちに改善基準告示違反とするのは適切でないとの考えから、見直しが行われました。しかし、運転の中断時間が「5分」は、おおむね10分から著しく乖離していると考えられ、中断時間と認められないとされていますので注意が必要です。

休憩時間の考え方

運転の中断時間は「原則として休憩」

改正前の告示では、運転の中断は「休憩等」という表現が使用されていました。このため、運転の中断時に積み降ろしを行うことで、ドライバーは十分な休憩を確保できないという実態がありました。しかし、改正後の運転の中断は「原則として休憩」という表現に変更され、より明確な休憩時間の確保が求められるようになりました。

就業規則の休憩との整理

運転の中断時に休憩を与える場合は、その休憩を就業規則の休憩時間に含めるか、別に休憩を与えるかは、それぞれの運送会社で定める必要があります。勤務実態にあわせ、労使でよく話し合った上で、就業規則に定めましょう。

ただし、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間は、運転の中断時間にかかわらず、適切に与える必要があります。

荷待ち時間は運転の中断時間か

最終的な判断は運送会社が実態を踏まえて行うべきですが、いつ荷役が始まるかわからない、またはトラックから離れられない環境で荷待ちしている場合、休憩とはいえない可能性があります。荷待ち時間を休憩時間とするかどうかは、拘束の度合いや業務指示の有無など、実態を丁寧に確認した上で判断することが求められています。

荷待ち・荷待ち時間とは|概要や現状、発生する9つの原因、影響、行政の取り組み、改善・削減方法などを解説

荷待ち時間…

2025.12.26

430休憩を遵守しない場合の問題

430休憩が適切に遵守されない場合、様々な問題が発生する可能性があります。どのような問題が発生するかを解説します。

疲労による事故や過労死のリスクが高まる

運送会社には労働契約法第5条に基づき、労働者の健康と安全に配慮する義務(安全配慮義務)が課せられています。適切な休憩を取得せずに長時間の運転を継続することで、ドライバーの疲労が蓄積し、重大な事故や過労死につながるリスクが高まります。そのような事態が発生した場合、運送会社は安全配慮義務違反として損害賠償を負う可能性があります。

長時間労働とみなされる可能性がある

430休憩が適切に確保されず、労務管理が不適切な状態が続くと、長時間労働として認定される可能性があります。労働基準法第140条では、時間外労働の上限を年間960時間までと定めています。このため、休憩時間の適切な確保は、長時間労働の防止という観点からも重要な意味を持っています。

残業代の支払いが必要となる

ドライバーが規定の休憩時間を取得できなかった場合、その時間は労働時間としてカウントされ、残業代の請求が発生する可能性があります。前述のとおり、荷待ち時間が休憩時間と見なされない状況であった場合は労働時間とみなされ、この時間における残業代も発生するかもしれません。

このように、運送会社はドライバーの休憩時間を適切に管理しない場合、予期せぬ高額な残業代の支払いを求められる可能性があります。

430休憩に違反した場合の罰則

430休憩を定める改善基準告示は、厚生労働大臣による告示であり、法律ではないため、直接的な罰則規定は設けられていません。

しかしながら、この基準が遵守されていないことが確認された場合、労働基準監督署から事業者に対して自主的な改善を促す指導が行われます。さらに、道路運送法や貨物自動車運送事業法の運行管理に関する規定に重大な違反の疑いがある場合には、地方運輸機関への通報が行われる可能性もあります。

参考:解説トラック運転者の改善基準告示ー2024年4月適用ー|公益社団法人 全日本トラック協会

参考:改善基準告示(令和6年4月1日適用)に関するQ&A|厚生労働省労働基準局監督課

430休憩を遵守できない施設事情

ドライバーは430休憩を遵守しようとしても、やむを得ず違反してしまう場合があります。

430休憩を守れなかったことがあるドライバーは88%

物流Weeklyの調査によると、「SA・PAで停められなくて、430休憩を守れなかったことがある」ドライバーは88%に至ったとのことでした。

参考:トラックドライバーアンケート 駐車できず「430守れなかったことがある」88%

多くのドライバーは、430休憩を遵守したくても難しい現状があるようです。

高速道路の駐車スペースの不足

上記の調査結果からは、「東名を利用していれば守れないのは日常茶飯事」「東名・新東名は、時間によってはまったく停められない」と高速道路における駐車スペース不足の問題が示唆されています。

トラックステーションの減少

適正な運賃がもらえるのであれば高速道路を利用し、「空いていれば」SA・PAに駐車できます。しかし、必ずしも高速に乗れないという現状もあります。一般道には全ト協施設事業部が運営するトラックステーションが全国にありますが、近年は老朽化や立地によっては利用者が減って閉鎖した施設もあります。最盛期には40か所に存在したトラックステーションですが、現在は23か所に減少しており、「使いたいのに使えない」という矛盾が生まれています。

新たな休憩施設の普及

このような中、大型車を駐車できるコンビニエンスストアはドライバーにとって重要な休憩スペースです。あくまで大型車の駐車スペースは「大型車優先」ですが、このスペースに普通車や小型車が駐車してしまうと、トラックが駐車できず休憩場所を新たに探さなければならなくなります。一般のドライバーにおける430休憩に対する理解も重要な課題です。

地方のガソリンスタンドのなかでもフリートユーザー(大口顧客)をメインとするところは、ドライバーの利用が多いため、シャワールームを設けるなど休憩に適した施設もあります。このような施設の普及に期待が集まっています。

430休憩の遵守を阻む荷主の責任

ドライバーが430休憩を遵守できないのは、施設不足だけではありません。ドライバーに対する荷主の配慮不足も深刻な原因です。

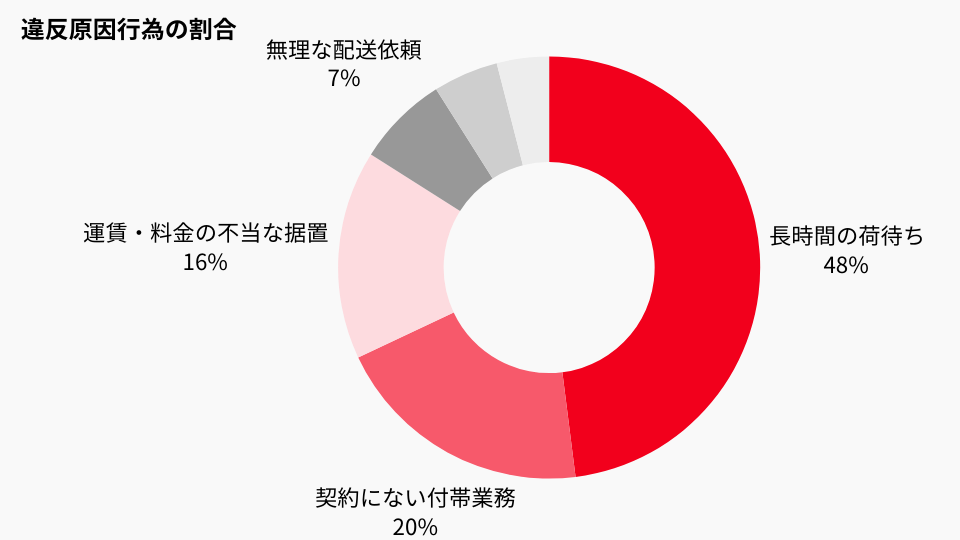

荷主の違反原因行為の5割が430休憩違反につながるリスクがある

トラック・物流Gメンの取り締まりでは、荷主の違反原因行為(運送会社やドライバーが法令違反を起こす原因)として、「長時間の荷待ち」「無理な配送依頼」で5割を超えています。

違反原因行為によって、ドライバーが430休憩を取れないような無理な運行を強いられているとすると、その責任は荷主にあるといえます。

長時間の荷待ち

ドライバーの拘束時間には上限があり、運送会社はその中で運行計画を組みます。しかし、積み降ろしの荷待ち時間が長引くと、予定していた運行時間が圧迫され、本来休憩を取るはずの時間が削られてしまう場合があります。特に荷待ち時間が予測できない場合、休憩を取るタイミングを見極めるのが難しくなり、結果として430休憩の未取得につながるおそれがあります。

無理な配送依頼

到着時間を考慮して出発しても、交通状況によって予定通りに運行できないことがあります。通常は荷主に状況を伝えれば遅延が認められることが多いものの、厳格な到着時間厳守を求める荷主も存在します。このような無理な配送スケジュールが組まれると、ドライバーは常に時間に追われる状況となり、結果として430休憩を確保することが難しくなる原因の一つとなっています。

荷主勧告制度

前述のような違反原因行為をもたらす悪質な荷主は、荷主勧告制度における行政処分の対象になる可能性があります。長時間の荷待ち発生や無理な到着時間の指定によってドライバーが適切な休憩を取れなくなると、安全運行に支障をきたします。こうした事態が続くと、行政は荷主に対し改善指導や勧告を行い、従わなければ公表や行政処分の対象となるため、荷主は適正な運行管理を意識する必要があります。

荷主勧告制度とは?荷主勧告を受ける荷主の行為、企業に求められる対応などを解説

荷主勧告制…

2025.12.26

430休憩の遵守の把握が難しい現状

運送会社にとって、ドライバーが適切に430休憩を取れているかを正確に把握することは簡単ではありません。

高額な通信型デジタルタコグラフの導入ハードル

ドライバーの運行状況をリアルタイムで把握できる通信型デジタルタコグラフは、運送会社にとって非常に有効なツールです。この機器を導入すれば、ドライバーの拘束時間や430休憩の取得状況を即座に確認できるため、適切な労務管理が可能になります。しかし、通信型デジタルタコグラフは高額であり、全車両に導入するのが難しいという課題があります。

特に中小規模の運送会社では、導入コストがネックとなり、コストを理由に後回しにせざるを得ないケースも少なくありません。細かい労務管理が求められているにも関わらず、費用負担が大きいため適切な管理体制を整えられないという矛盾が発生しているのが現状です。

カード型デジタルタコグラフの限界

通信型デジタルタコグラフを導入できない運送会社では、より安価なカード型デジタルタコグラフを活用して、一定のタイミングで430休憩の遵守状況を確認するケースが一般的です。しかし、カード型のデジタルタコグラフには以下のような制約があります。

データ確認の手間

カード型デジタルタコグラフでは、データを確認するためにSDカードをデジタコから抜き取り、会社のPCに接続してデータを転送する必要があるため、リアルタイムの把握が容易ではありません。そのため、ドライバーが適切に休憩を取っているかを即座に把握することも難しい状況にあります。

長距離輸送での管理困難

特に長距離便のドライバーの場合、運行が終了して事務所に戻ってこないとSDカードを回収できないという問題があります。つまり、会社側がデータを確認するのはすでに運行が終わった後になり、事後になって初めて430休憩が守られていなかったことを知るという状況が発生しやすくなります。

事後確認では対応が遅れるリスク

リアルタイムでの監視ができない場合、運送会社はドライバーの休憩未取得を事後に把握することになります。事後に発覚した場合、その時点で注意喚起をしてもすでに運行が終わっているため、運行中に適切な休憩を指導することができません。結果として、同じ状況が繰り返される可能性が高くなります。

休憩が守られていない状況が続けば、運送会社が指導対象となる可能性があります。また、休憩が取れないようなスケジュールで配送依頼を荷主がしていた場合、荷主が指導対象となる可能性があります。

430休憩を遵守するためのポイント

430休憩を確実に遵守するためには、以下のような取り組みが重要です。

無理のない運行計画を策定する

430休憩を確実に守るためには、適切な運行計画の策定が不可欠です。運送会社は、計画を立てる際、運転時間や休憩時間を十分に考慮し、ドライバーが安全に運行できるよう慎重に検討する必要があります。また、天候や交通状況なども考慮に入れ、余裕を持った計画を立てることが重要です。

そして、荷主はリードタイムに余裕のある配送依頼をすることが重要です。

社内でマニュアルを共有する

運送会社は、ドライバー全員が430休憩の重要性を理解し、確実に実施できるよう、社内でマニュアルを共有することが重要です。マニュアルには、運転時間や休憩時間などの具体的なルールを明確に記載する必要があります。また、定期的な研修やミーティングを通じて、マニュアルの内容を周知徹底することも効果的です。

動態管理システムによるリアルタイム把握

カード型デジタルタコグラフを利用している運送会社においては、動態管理システムを併用することもおすすめです。動態管理システムを活用することで、リアルタイムに車両の位置情報や走行記録を確認できます。

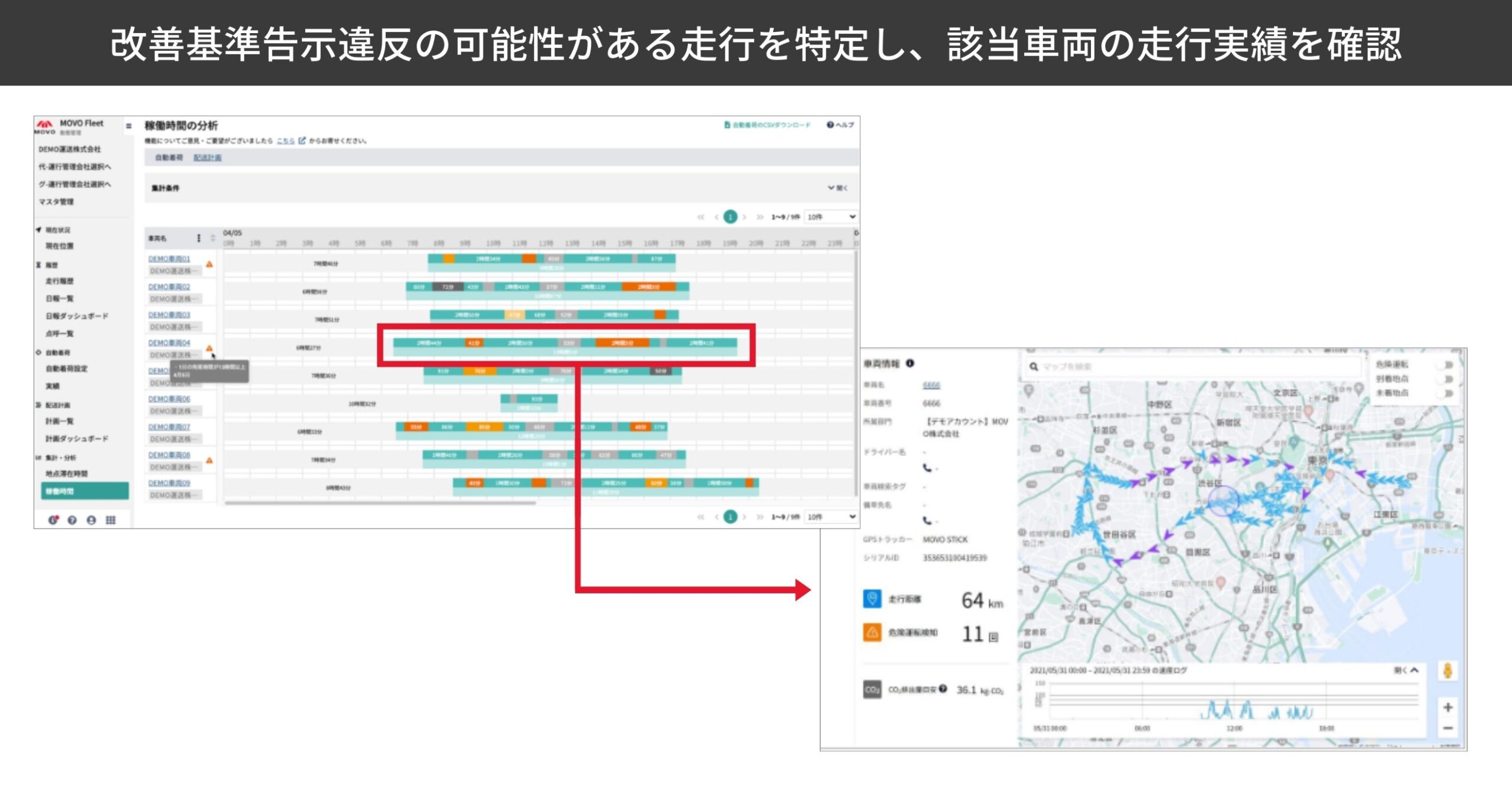

430休憩の把握ならMOVO Fleet

430休憩の把握を目的とする動態管理システムの導入なら、MOVO Fleetがおすすめです。MOVO Fleetは、車両に小型の端末を取り付けるだけでリアルタイムに車両の位置情報や走行記録を確認できることが特徴です。さらに、430休憩の把握に最適な機能も備わっています。

稼働時間分析機能

MOVO Fleetには「稼働時間分析」という機能を搭載しており、一目で拘束時間や運転時間が可視化されます。違反の可能性のある車両があれば、当日の走行軌跡を追うこともできます。

カード型デジタルタコグラフとMOVO Fleetの併用により430休憩を把握

通信型デジタルタコグラフに切り替えるよりも安価にドライバーの労務管理ができることから、カード型デジタルタコグラフとMOVO Fleetを併用する運送会社が増えています。

MOVO Fleetにより荷主自らが430休憩を把握

協力会社のドライバーが430休憩を遵守できているか、荷主自らが把握したいという企業も増えています。そのような荷主が、MOVO Fleetを活用しています。

MOVO Fleetは、スマートフォンのGPSによる位置情報の取得だけでなく、前述のように端末を車両に取り付けることで位置情報を取得できます。スマートフォンを用いた位置情報は、プライバシーの観点からドライバー本人・運送会社からの協力を得られづらいですが、端末付与による位置情報取得は比較的協力を得やすいのが特徴です。自社の配送案件の時だけ、端末をシガーソケットに取り付ける依頼をするだけで、430休憩の把握を実現できます。

荷主による430休憩把握の事例:マツダロジスティクス

マツダロジスティクスは、2024年1〜3月の期間に試験的に協力会社の拘束時間や運転時間の実態把握に取り組んでいました。各協力会社から提出されるデジタルタコグラフの情報を要約した報告書を確認する形式をとっていましたが、実運行データとしてより正確な時間のデータを追求できないか、協力会社任せではなく、主体的に取り組めるように改善出来ないか、と考えていました。

そこで、 MOVO Fleetの稼働時間分析機能を活用し、一目で拘束時間や運転時間が可視化できるようになりました。これにより効率的かつ安心感をもって、稼働時間の把握に取り組んでいます。

詳細は以下の記事をご覧ください。

「改善基準告示」対応サポート機能でドライバーの稼働時間を管理し、法令遵守を徹底

まとめ

本記事では430休憩について解説しました。この規則は、ドライバーの過労防止と事故予防を目的としており、遵守されない場合、事故リスクの増加などの問題が生じる可能性があります。適切な運行計画の策定と労務管理が重要です。しっかりと対策していきましょう。

なお、Hacobuでは「運ぶを最適化する」をミッションとして掲げ、物流DXツールMOVO(ムーボ)と、物流DXコンサルティングサービスHacobu Strategy(ハコブ・ストラテジー)を提供しています。

物流現場の課題を解決する物流DXツール「MOVO」の各サービス資料では、導入効果や費用について詳しくご紹介しています。

トラック予約受付サービス(バース予約システム) MOVO Berth

MOVO Berth(ムーボ・バース)は、荷待ち・荷役時間の把握・削減、物流拠点の生産性向上を支援します。

動態管理サービス MOVO Fleet

MOVO Fleet(ムーボ・フリート)は、協力会社も含めて位置情報を一元管理し、取得データの活用で輸配送の課題解決を支援します。

配車受発注・管理サービス MOVO Vista

MOVO Vista(ムーボ・ヴィスタ)は、電話・FAXによるアナログな配車業務をデジタル化し、業務効率化と属人化解消を支援します。

物流DXコンサルティング Hacobu Strategy

Hacobu Strategyは、物流DXの戦略、導入、実行まで一気通貫で支援します。

関連記事

お役立ち資料/ホワイトペーパー

記事検索

-

物流関連2法

-

特定荷主