取適法(旧:下請法)とは?改正事項や物流領域への影響、独占禁止法・物流特殊指定との関係を解説

2026年1月に施行された改正取適法(中小受託取引適正化法)が、物流領域で注目を集めています。同法は1962年に「報復措置の禁止」が盛り込まれて以来、細かな見直しはあったものの、今回の改正は実に54年ぶりの大規模な見直しです。そして同改正は物流領域にも大きな影響を及ぼす可能性があるため、内容を把握しておくことが重要です。本記事では、取適法について物流DXパートナーのHacobuが解説します。

目次

- 1 取適法とは

- 2 取適法や、独占禁止法、物流特殊指定の概要とそれぞれの違い

- 3 取適法改正の流れ

- 4 取適法の改正事項の概要

- 5 取適法の改正が物流領域(荷主)に与える影響

- 6 物流領域における取適法の違反事案

- 7 取適法の改正に伴う荷主・物流事業者がとるべき対応

- 8 取適法対応ならMOVO

- 9 よくあるご質問

- 9.1 Q.取適法の改正により、物流特殊指定は廃止されるのか

- 9.2 Q. 当社は親会社から物流業務を委託されているが、当社は荷主になるのか

- 9.3 Q.物流子会社が再委託する場合、取適法の適用はどのように判断されるか

- 9.4 Q.輸入品の配送において、輸入通関~国内配送は通関業者に委託している場合、取適法上の義務は発注者である通関業者が負うのか

- 9.5 Q.発荷主や着荷主の指定陸送会社を起用する場合、元請け事業者は業者選択権が無いが、その場合も発注書送付義務は発生するのか

- 9.6 Q.トン単価で契約して積み込むまで重量が確定しない場合、4条書面にはトン単価を記載するだけで良いのか

- 9.7 Q.各取引先と運送契約を締結(運賃・支払条件などを記載)済であり、各出荷依頼書には納品先や製品、数量など輸送条件を記載している。一体の書類ではないが、法的要件を満たしているか

- 9.8 Q.運送会社と毎日の決まった荷量の集配を契約で取り交わしている場合、4条書面の発行は必要か

- 9.9 Q.独占禁止法上の問題につながる可能性のある事例は

取適法とは

まず、取適法とは何かを解説します。

取適法の概要

取適法(正式名称:中小受託取引適正化法)は、公正取引委員会が所管し、中小企業庁と連携して運用されている法律で、独占禁止法を補完する役割を担っています。この法律は、委託取引における「優越的地位の濫用」を防ぐことを目的としており、特に代金の支払い遅延や、不公正な取引条件の設定など、中小受託事業者に不利益をもたらす行為を規制しています。

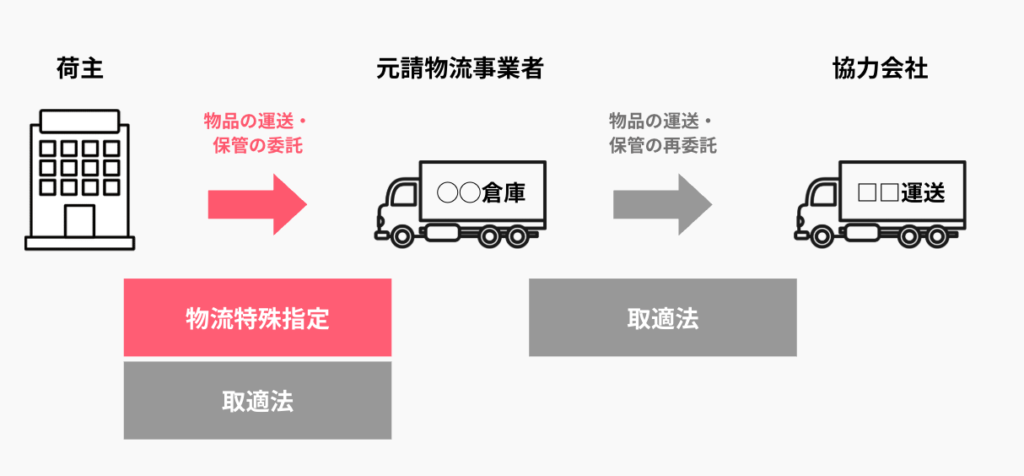

物流領域においては、従来は元請事業者と委託関係にある協力会社間の取引のみに適用されていました。

取適法の制定の背景

取適法は、高度経済成長期に製造業が急速に発展する中で、委託事業者による不当な取引条件の押し付けや、代金の支払い遅延といった問題が相次いだことを背景に制定されました。

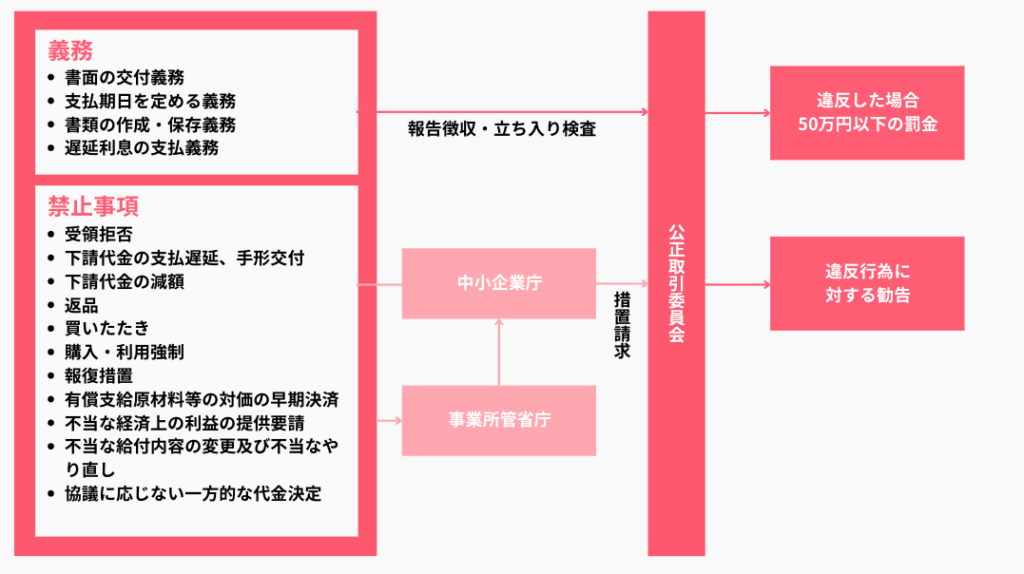

取適法における委託事業者の義務

書面の交付義務

発注の際は、直ちに法律で定められた書面を交付する

支払期日を定める義務

委託代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定める

書類の作成・保存義務

委託取引の内容を記載した書類を作成し、2年間保存する

遅延利息の支払義務

支払が遅延した場合は遅延利息を支払う

取適法における委託事業者の禁止行為

- 受領拒否:注文した物品等の受領を拒む

- 委託代金の支払遅延:委託代金を受領後60日以内に定められた支払期日までに支払わない、手形を交付する

- 委託代金の減額:あらかじめ定めた委託代金を減額する

- 返品:受け取った物を返品する

- 買いたたき:類似品の価格・市価に比べて著しく低い委託代金を不当に定める

- 購入・利用強制:親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させる

- 報復措置:委託事業者が親事業者の不公正な行為を公正取引委員会・中小企業庁に知らせたことを理由としてその委託事業者に対して,取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをする

- 有償支給原材料等の対価の早期決済:有償で支給した原材料等の対価を、当該原材料等を用いた給付に係る委託代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせたりする

- 不当な経済上の利益の提供要請:委託事業者から金銭、労務の提供等をさせる

- 不当な給付内容の変更及び不当なやり直し:費用を負担せずに注文内容を変更し,又は受領後にやり直しをさせる

- 協議に応じない一方的な代金決定:中小受託事業者から、価格協議の求めがあった場合に、協議に応じなかったり、必要な説明を行わなかったりする

取適法に違反した場合の行政処分と罰則

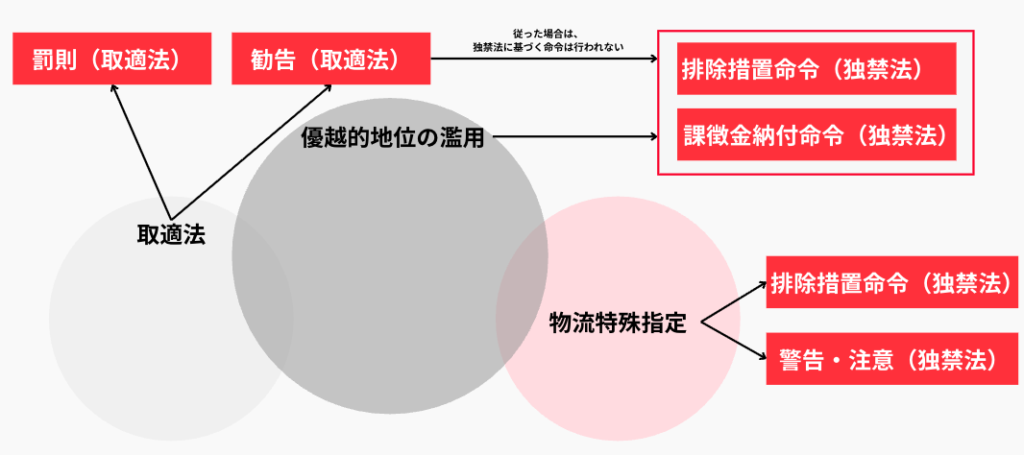

行政処分

委託事業者が取適法に違反した場合、公正取引委員会は、違反行為の取り止めとともに、減額分や遅延利息の支払いなど原状回復を求めます。さらに、再発防止のための措置を講じるよう勧告を行い、その内容を社名とともに公表します。また、改善報告書の提出を求めます。

勧告に至らない場合であっても、委託事業者に対しては改善を強く求める指導を行い、取適法の遵守を促しています。

また、中小企業庁長官は、違反が認められた委託事業者に対して行政指導を行うほか、公正取引委員会に対して「措置請求」を行うこともあります。措置請求とは、勧告が適切と判断される事案について、中小企業庁が調査結果を添えて公正取引委員会に通知し、必要な対応を求める制度です。

罰則

委託事業者が、発注書面の交付義務や、取引記録に関する書類の作成・保存義務を怠った場合には、違反を行った担当者だけでなく、法人としての委託事業者も50万円以下の罰金に処される可能性があります。

また、公正取引委員会や中小企業庁による定期的な書面調査に対して報告を行わなかったり、虚偽の報告をした場合、さらに立入検査を拒否・妨害した場合についても、同様に罰金の対象となります。

取適法や、独占禁止法、物流特殊指定の概要とそれぞれの違い

続いて、前述した独占禁止法や優越的地位の濫用、物流特殊指定の概要や違いを解説します。

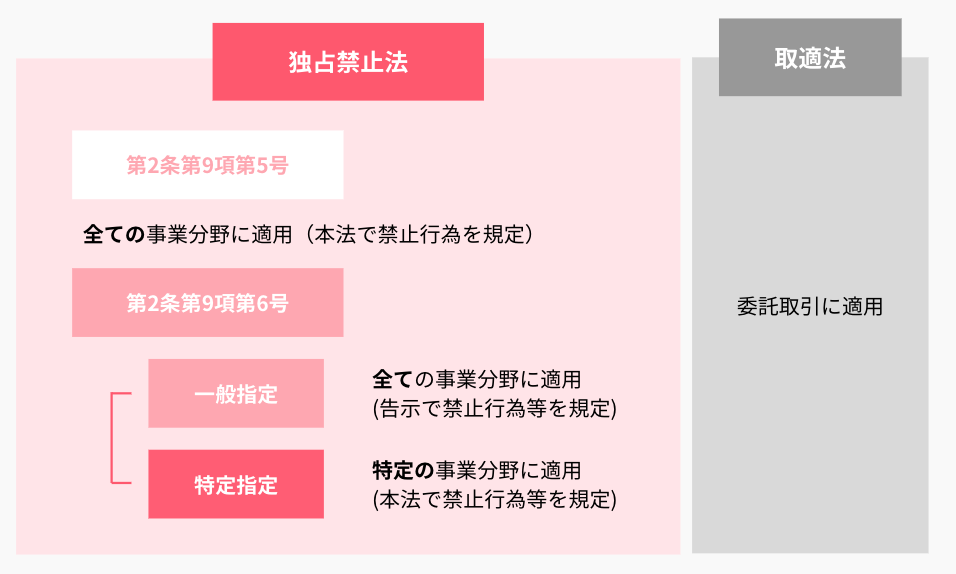

取適法と物流特殊指定は、いずれも公正な取引を確保するための法律や規制であり、独占禁止法に基づいています。それぞれの目的や適用範囲には違いがありますので、以下にその関係性を整理します。

- 優越的地位の濫用:取引上の立場が強い事業者が、その地位を利用して取引先に不当な不利益を与える行為

- 独占禁止法:優越的地位の濫用などを規制する法律

- 物流特殊指定:優越的地位の濫用を防ぐために、荷主・物流事業者間における禁止行為を具体的に示したもの

- 取適法:委託取引における優越的地位の濫用行為を規制する法律

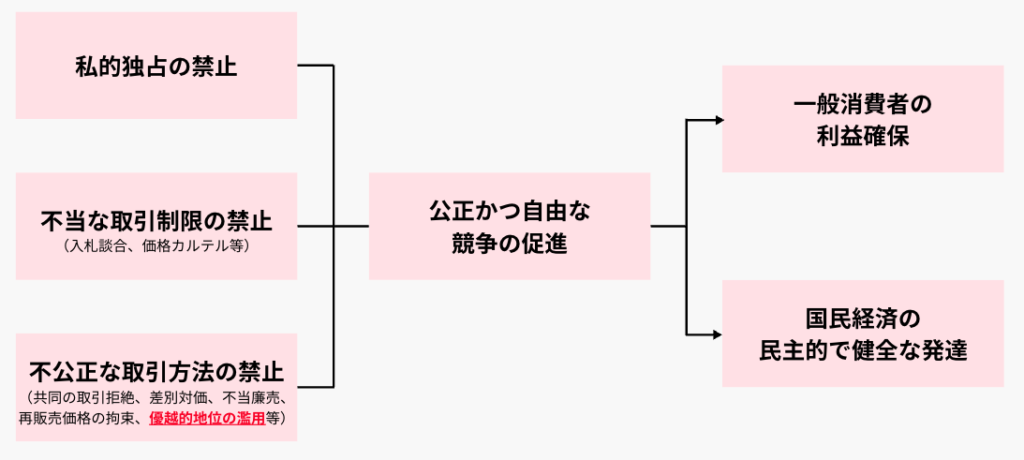

独占禁止法の概要

独占禁止法とは、企業同士が公正で自由な競争を行うためのルールを定めた法律です。

たとえば、競合他社と事前に価格を申し合わせて決定する「価格カルテル」や、複数の企業が結託して特定の会社との取引を一斉に拒む「共同の取引拒絶」など、市場競争を不当に制限する行為が禁止されています。

こうした行為は、企業間の自由な取引を妨げ、市場における健全な価格形成を損なうおそれがあるため、違法とされます。

独占禁止法は、このような私的独占や不公正な取引慣行を防ぐことで、一般消費者の利益を守り、国民経済の健全な発展を目指しています。

優越的地位の濫用の概要

優越的地位の濫用とは、取引上の立場が強い事業者が、その地位を利用して取引先に不当な不利益を与える行為を指します。たとえば、取引の依存度が高い中小企業に対して、一方的に不利な条件を押しつけるようなケースが該当します。

こうした行為は、正常な商慣習に反し、取引先の自由な判断を妨げ、公正な競争をゆがめるおそれがあるため、独占禁止法では「不公正な取引方法」のひとつとして禁止されています。

優越的地位の濫用は、一般指定・特殊指定としてそれぞれ規制されています。 また、委託取引における優越的地位の濫用行為を規制しているのが取適法です。

物流特殊指定の概要

前述した特殊指定のうち、物流分野に関する規制が「物流特殊指定」です。

正式名称は「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」で、荷主と物流事業者の取引において、優越的地位の濫用を防ぐことを目的とした、独占禁止法上の告示です。

物流の取引では、荷主側の立場が強くなりがちなため、公正な取引関係を守るためにこの制度が設けられています。

物流特殊指定で以下の禁止される行為を具体的に示すことで、荷主による優越的地位の濫用を防止する狙いです。

物流特殊指定における荷主の禁止行為

- 代金の支払遅延

- 代金の減額

- 買いたたき

- 物の購入強制・役務の利用強制

- 割引困難な手形の交付

- 不当な経済上の利益の提供要請

- 不当な給付内容の変更及びやり直し

- 要求拒否に対する報復措置

- 情報提供に対する報復措置

物流特殊指定における行政処分と罰則

荷主に、上記の禁止行為が認められた場合には、独占禁止法に基づき、警告や注意、排除措置命令、課徴金納付命令が行われます。

ただし、実は罰則があるわけではありません。

物流特殊指定と取適法の違い・関係

以上をまとめると、物流特殊指定と取適法の違いは以下です。

対象

物流特殊指定:荷主・物流事業者における委託

取適法:荷主・物流事業者における委託、物流事業者・物流事業者における再委託(適用条件あり)

義務

物流特殊指定:書面の作成・交付・保存、支払期日を定めるといった義務に対する言及がない

取適法:書面の作成・交付・保存、支払期日を定めるといった義務が課せられている

行政処分・罰則

物流特殊指定:警告や注意、排除措置命令、課徴金納付命令(罰則がない)

取適法:勧告や指導だけでなく罰則もあり

それ以外の禁止行為などは、物流領域全体の取引の公正化を図る目的として、大枠は同じと考えて良いでしょう。

取適法改正の流れ

取適法は2026年1月、54年ぶりの大規模な見直しが行われました。

労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」とは、賃上げや人件費の上昇などによるコストの増加分を、取引価格に適切に反映(転嫁)できるようにするためのガイドラインです。発注側・受注側の双方に求められる対応を明示しており、2023年11月に内閣官房と公正取引委員会の連名で策定されました。

特に委託取引など、立場に格差のある取引関係においては、受注側が労務費の上昇分を価格に反映できるよう、発注側に対しても誠実な価格交渉や協議への対応が求められています。これにより、賃上げの実現と、持続可能な取引関係の構築を目指しています。

なお、この指針に反する行為によって、公正な競争を阻害するおそれがあると判断される場合には、公正取引委員会が独占禁止法や委託代金法に基づいて厳正に対処することが明記されています。

発注者として探るべき行動・求められる行動

- 本社(経営トップ)の関与

- 発注者側からの定期的な協議の実施

- 説明・資料を求める場合は公表資料とすること

- サプライチェーン全体での適切な価格転家を行うこと

- 要請があれば協議のテーブルにつくこと

- 必要に応じ考え方を提案すること

労務費転嫁交渉指針のフォローアップの結果

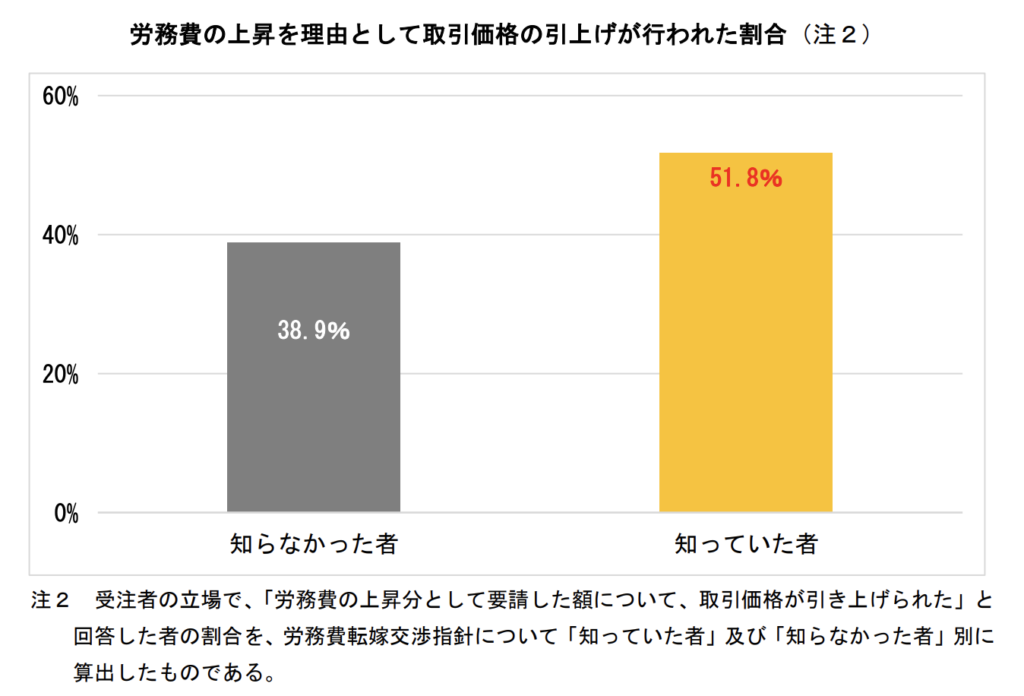

この指針を把握している事業者では、把握していない事業者に比べて、労務費の上昇を理由とした取引価格の引き上げが実現するケースが多く見られました。

引用:(印刷用)(令和6年12月16日)「令和6年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」の結果について(別紙)

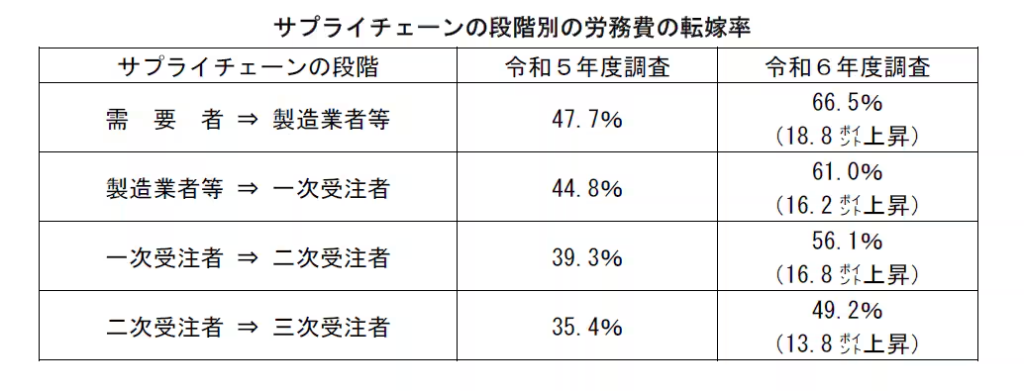

一方、サプライチェーンの段階別に労務費の転嫁率を見てみると、製造業者などから1次受注者、さらに1次受注者から2次受注者といったように、取引の段階が進むほど転嫁率は低くなる傾向がありました。

このことから、下流の取引段階では価格転嫁が十分に進んでいない実態が明らかになりました。

引用:(令和6年12月16日)「令和6年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」の結果について

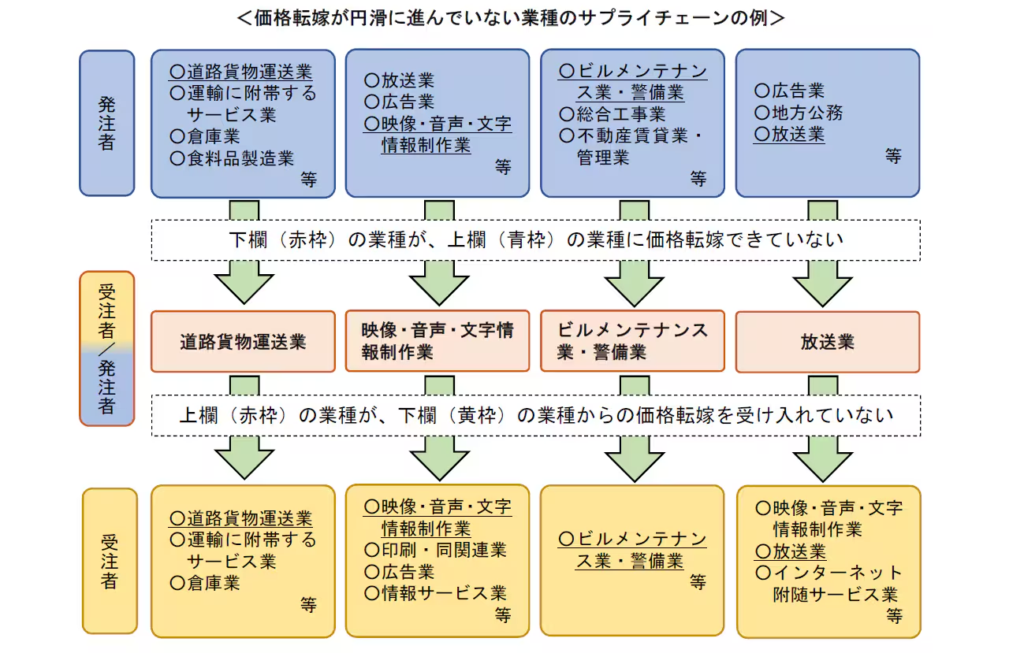

また、価格転嫁が円滑に進んでいない業種のサプライチェーンの例として、道路貨物運送業者の受発注構造があげられました。

引用:(令和6年12月16日)「令和6年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」の結果について

2024年度「骨太の方針」

政権の重要課題や翌年度予算編成の方向性を示す「骨太の方針」の2024年度版にて、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」を実現が掲げられました。その実現に向けては、独占禁止法の執行強化に加え、下請Gメンの活用、事業所管省庁との連携による下請法(当時の名称)の執行強化、さらには下請法改正の検討を進める方針が示されました。

企業取引研究会

適切な価格転嫁をサプライチェーン全体で定着させていくことを目的とし、下請法の見直しを検討するために「企業取引研究会」が2024年7月より開催され、2024年12月に同研究会の議論をまとめた「企業取引研究会報告書」が発表されました。

閣議決定から施行まで

2025年3月、下請法の改正法案が閣議決定され、2025年5月に可決・成立しました。そして改正法は、取適法として2026年1月1日に施行されました。

取適法の改正事項の概要

取適法の改正事項について、物流領域において重要な点を解説します。

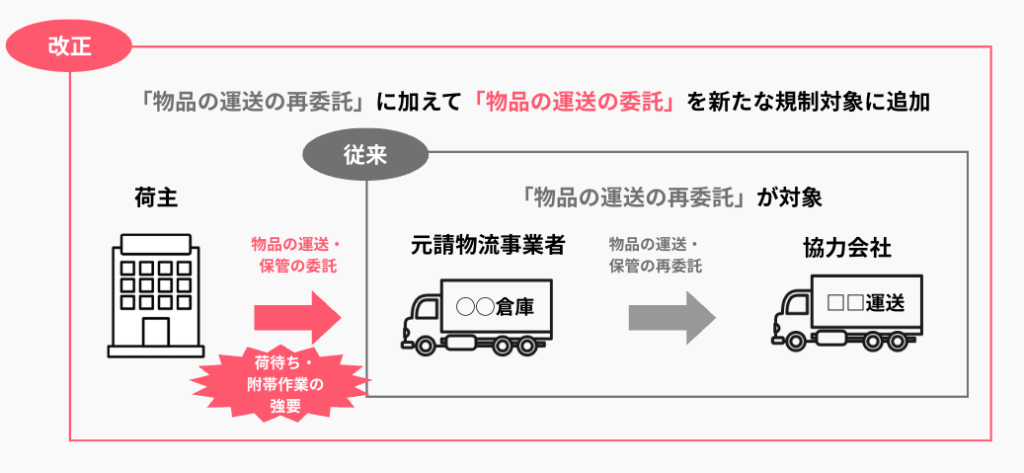

取適法の適用対象(規制対象の行為)に「新たな運送の委託」を追加

従来、取適法の対象とされていた取引は、以下の4類型に限定されていました。

- 製造委託

- 修理委託

- 情報成果物作成委託

- 役務提供委託(元請運送事業者から実運送事業者への再委託はこちらに該当)

そのため、発荷主から元請運送事業者への委託については、取適法の対象外とされており、物流特殊指定によって対応されてきました。

一方で、立場の弱い運送事業者が、荷役作業や荷待ち時間への対応を実質的に無償で強いられるなど、荷主と運送事業者との間における取引の不公平が問題視されていました。

こうした背景を受けて、「物品の運送を委託する取引」も、取適法の対象に追加されました。

該当する取引

- 部品メーカーが、部品の販売先への運送を運送事業者に委託

該当しないと思われる取引

※ただし物流特殊指定には留意が必要

- 部品メーカーが、部品の販売先への運送を子会社である運送事業者に委託(取適法は親子会社間には適用なし。ただし、子会社が第三者に再委託する場合は、物流特殊指定の適用があり得る。)

- 着荷主(例えば完成品メーカー)が、購入する部品の自社への運送を運送事業者に委託。ただし、物流特殊指定の適用があり得る。

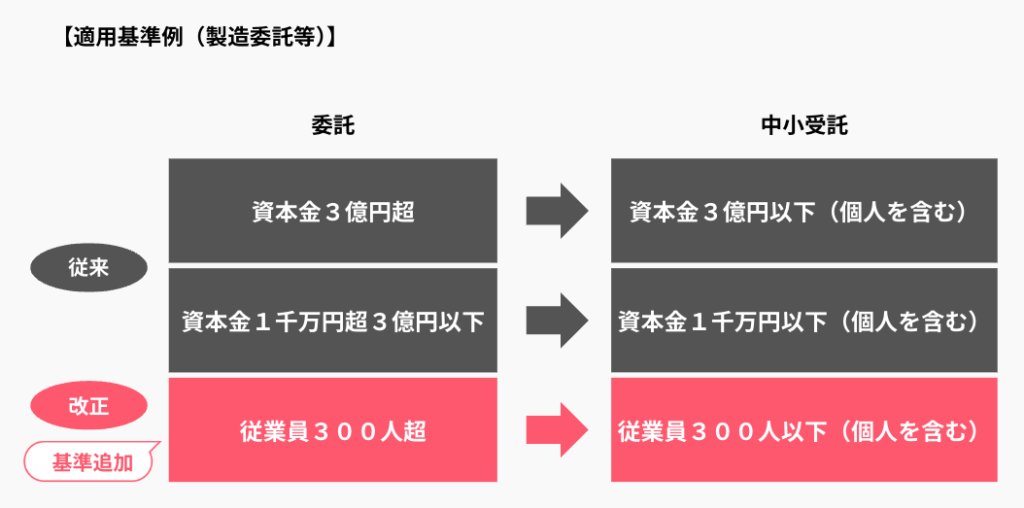

取適法の適用対象(規模の基準)に「従業員基準」を追加

従来、取適法の対象となっていたのは、資本金規模の大きな親事業者と、それよりも資本金の小さな委託事業者との間で行われる取引でした。製造委託や役務提供委託については、以下のいずれかの資本金要件を満たす場合に適用されてきました。

- 委託事業者:資本金3億1円以上/中小受託事業者:資本金3億円以下

- 委託事業者:資本金1,000万1円以上〜3億円以下/中小受託事業者:資本金1,000万円以下の法人または個人事業者

しかし、実際には事業規模が大きいにもかかわらず、資本金が少額であるために取適法の適用対象とならないケースもありました。

また、取適法の適用を避ける目的で、発注側が受注側に対して増資を求めるといった事例も指摘されていました。

こうした実態を踏まえ、資本金要件に加えて新たに「従業員数」による基準が設けられました。

具体的には、製造委託や新たな運送委託などについては従業員数300人以下、役務提供委託などについては従業員数100人以下の事業者が取適法の保護対象となります。

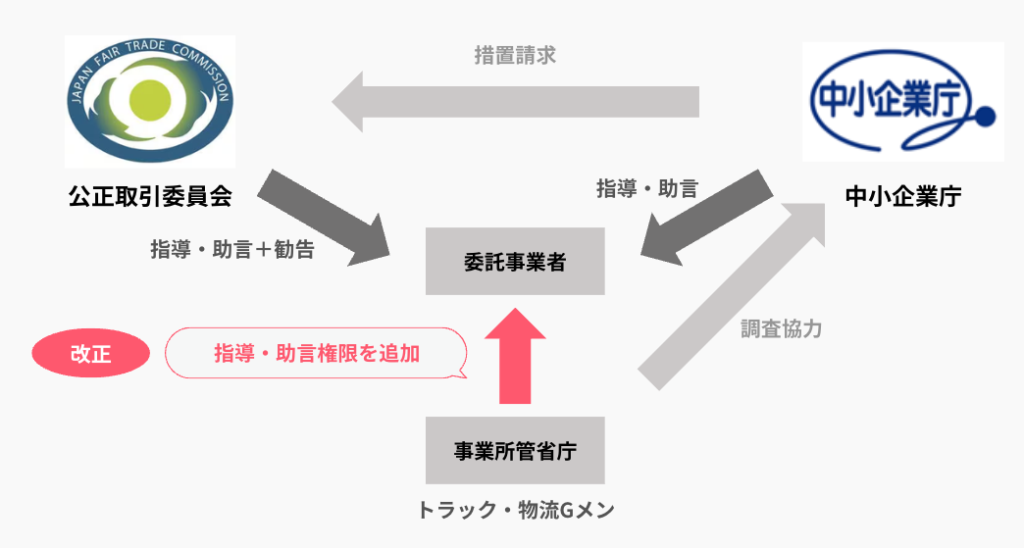

面的執行の強化

従来、優越的地位の濫用に関して、事業所管省庁には調査権限のみが付与されており、指導や助言を行う法的な権限はありませんでした。

たとえば、実運送事業者が不当な取引に関する情報をトラック・物流Gメンに通報した場合でも、取適法における「報復措置の禁止」の対象となっていないため、通報が進みにくいという課題が指摘されていました。

こうした背景を受け、今後は事業所管省庁の主務大臣(国土交通大臣など)にも、指導・助言を行う権限が新たに付与されました。

また、中小受託事業者がより安心して申告できる環境を整備するため、「報復措置の禁止」の申告先として、従来の公正取引委員会および中小企業庁長官に加えて、事業所管省庁の主務大臣も追加されました。

公正取引委員会・中小企業庁・事業所管省庁の三者が連携を強化することで、制度全体の執行力をより拡充していくことが期待されています。

協議を適切に行わない代金額の決定の禁止

改正の背景と狙い

昨今の原材料費や労務費などの高騰を背景として、発注者が協議を行わないまま従来の価格を据え置いたり、コストの増加を十分に反映しないまま一方的に価格を決定したりする事例が問題視されてきました。こうした状況を是正し、公正な価格転嫁を進めるため、取適法には新たに禁止規定が設けられました。

「買いたたき」との違い

従来の取適法においては、著しく低い価格を押し付ける「買いたたき」の禁止が中心でした。これに対して改正で導入される新たな規定は、価格の水準そのものではなく、価格決定に至るまでの協議のプロセスに着目している点に特徴があります。すなわち、協議を経ないまま発注者が一方的に代金を決める行為そのものを問題視することで、中小受託事業者の立場をより実質的に保護する仕組みへと進化します。

禁止される具体的行為

新設された規定では、中小受託事業者が費用増加や環境変化を踏まえて代金の協議を申し入れたにもかかわらず、発注者が協議に応じない場合、あるいは協議の場で必要な説明や情報提供を行わずに一方的に代金を決定することが禁止されます。すなわち、協議の機会を無視することや、説明責任を果たさないまま価格を押し付けることが明確に規制対象となります。

要件としての「受注者からの申入れ」

ただし、この禁止規定が直ちに適用されるためには、受託事業者からの「協議を求める」という働きかけが前提となります。すなわち、協議を求めたにもかかわらず応じない、あるいは必要な情報提供を拒むといった行為が要件となるのです。形式的には、受託側からの申入れがなければ直ちに違反となるわけではありません。

実務上の留意点

もっとも、発注者が「申入れがなかったから問題ない」と考えるのは適切ではありません。下請中小企業振興法(改正後は受託中小企業振興法)や労務費転嫁指針においては、少なくとも年に一度は協議を実施すること、さらには受託者からの申入れの巧拙にかかわらず協議に誠実に応じることが推奨されています。したがって、実務上は自主的かつ定期的に協議の場を設け、必要な説明や情報提供を怠らないことが、法令遵守のみならず取引関係の信頼維持の観点からも強く求められるのです。

手形払等の禁止

現在も一部では、発注者が手形などを支払手段として用いることで、受注者に資金繰りの負担を強いる商慣習が根強く残っていました。こうした慣行を見直すため、取適法上の支払手段として、手形払いが認められなくなりました。また、電子記録債権やファクタリングを利用する場合でも、支払期日までに代金に相当する金額(手数料を差し引かない満額)を受け取ることが困難な手段については、支払手段として認められなくなりました。

「下請」等の用語の見直し

以下に改正されました。

- 親事業者→委託事業者

- 下請事業者→中小受託事業者

- 下請代金→製造委託等代金

- 下請代金支払遅延等防止法→製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(法律名の変更)

その他の改正事項

その他にも、いくつかの改正が行われ、ここでは主なポイントを抜粋してご紹介します。

これまで、発注者が委託事業者に対して書面を交付する義務については、あらかじめ委託事業者の承諾を得た場合に限り、電磁的な方法(メールやPDFなど)による提供が認められていました。今回の改正では、この承諾がなくても、必要記載事項を電磁的に提供することが可能になりました。

これにより、実務上の柔軟な対応がしやすくなることが期待されます。

取適法の改正が物流領域(荷主)に与える影響

同法改正が荷主にどのような影響を与えるか解説します。

発注書(4条書面)の作成が義務化

取適法の対象取引に新たな運送の委託が追加されたことにより、荷主と物流事業者との間でも、発注書の作成・交付・保存が義務付けられるようになりました。

取適法では、発注書に記載すべき必要事項を「4条書面」(旧:3条書面)として定めており、これに準じた記載が求められます。

一方で、貨物自動車運送事業法の改正でも、運送契約を締結する際に、提供する役務の内容やその対価(附帯業務料や燃料サーチャージなど)について、書面で交付することが義務付けられています。

つまり、荷主側は「運送」と「役務(附帯作業等)」を区分したうえで、4条書面の要件を満たすように発注書(あるいは電磁的方法によるもの、以下に同じ)を作成する必要があります。

取適法と貨物自動車運送事業法における書面記載事項の比較

| 取適法(下請法) | 貨物自動車運送事業法 |

|---|---|

| 当事者の名称 | 名称及び住所 |

| 委託をした日 | 書面の交付年月日 |

| 給付の内容 | 運送役務の内容 荷役作業・附帯作業等が含まれる場合はその内容 |

| 給付を受領する期日 | (事実上記載必要) |

| 給付を受領する場所 | (事実上記載必要) |

| 検査をする場合は検査完了期日 | (通常該当なし) |

| 代金の額 | 運送役務の対価 荷役作業・附帯作業等が含まれる場合はその対価 その他の特別に生ずる費用に係る料金 |

| 支払期日 | 支払期日 |

| 支払方法 | 支払方法 |

| 原材料等を有償支給する場合はその品名等 | (通常該当なし) |

違反認定されやすい

物流特殊指定の禁止行為は抽象的な表現にとどまっていたため、違反を認定するには個別の事情を丁寧に検証する必要がありました。

しかし、取適法では発注書の交付義務や記載事項(4条書面)が法的に明確化されています。そのため、発注書を交付していなかったり、必要な項目が記載されていない場合、明確な違反として認定されやすくなります。また、違反による罰則もあります。

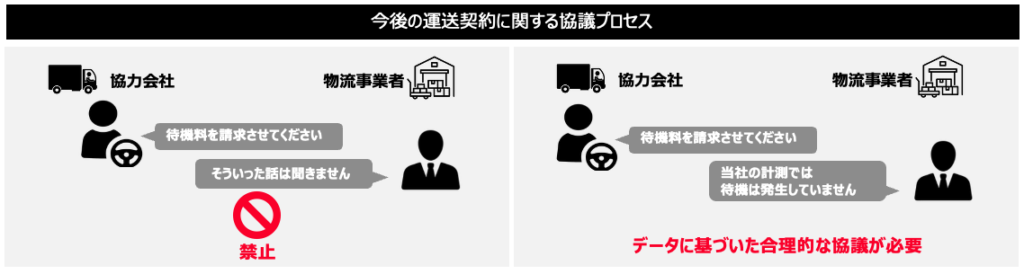

協力会社から待機料などの請求に対する協議が増える可能性

協議を適切に行わない代金額の決定が禁止事項に追加されたことにより、荷主や元請け事業者に対して、協力会社から待機料などの請求に対する協議が増える可能性が考えられます。

たとえば「待機料を請求させてください」と協議があったにもかかわらず、交渉のテーブルに着かないことは難しくなります。もし、自社の物流拠点で荷待ちが発生していないのであれば、そのファクトを自社で計測し、データに基づいた合理的な協議が必要となります。

物流事業者に対するさらなるコンプライアンスの徹底が求められる

取適法の対象取引に新たな運送の委託が追加されることや、協議を適切に行わずに一方的に代金額を決定する行為が禁止されることにより、荷主には、物流事業者との取引において一層のコンプライアンス対応が求められるようになります。

たとえば、物流事業者から運賃の値上げ交渉や待機料の請求があった場合、これを理由なく一方的に拒否することは適切ではありません。

たとえ値上げに応じられない場合でも、合理的な理由を説明し、誠実に協議に応じる姿勢が求められます。

トラック・物流Gメンなどが優越的地位の濫用に対して指導・助言できるようになる

取適法の対象取引に新たな運送の委託が追加されたことに加え、行政の面的な執行体制が強化されたことにより、トラック・物流Gメンなどが優越的地位の濫用に対して、直接指導や助言を行えるようになりました。

これまでは中小企業庁による対応を補完する形での調査協力にとどまっていましたが、今後はトラック・物流Gメン自身が、荷主企業に対して直接的な対応を行える体制に変わるでしょう。

また、「報復措置の禁止」の申告先として、国土交通省などの事業所管省庁が追加されたことで、全国の運輸局などを通じて大規模な実態把握が可能となり、より実効性のある対応が期待されています。

物流領域における取適法の違反事案

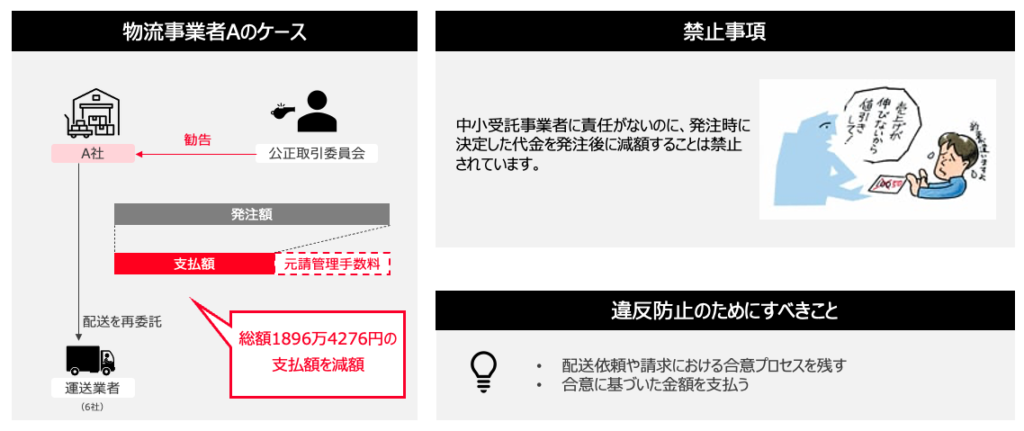

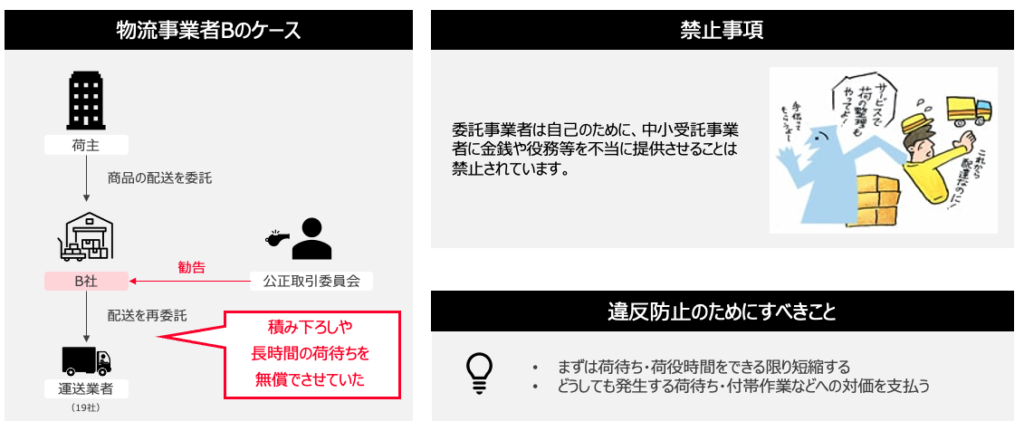

2025年12月には、物流事業者2社が取適法違反で勧告処分を受けました。

委託代金の減額の禁止

ある物流事業者は、「元請管理手数料」等の額を委託代金の額から差し引き又は支払わせていました。(合計6社:総額1896万4276円)公取委の調査によれば「取適法に違反している認識はなかった」とのことで、慣行として不当な減額行為が長らく続いていた可能性があります。

しかし、中小受託事業者に責任がないのに、発注時に決定した代金を発注後に減額することは禁止されています。違反防止のためには、配送依頼や請求における合意プロセスを残すこと、そして合意に基づいた金額を支払うことが求められます。

不当な経済上の利益の提供要請の禁止

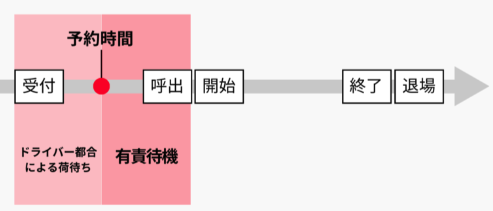

ある物流事業者は、再委託先の運送業者19社に対し、無償での荷役を日常的に行わせていました。また、積み卸しの準備を終えていなかったなど自社の都合により、2時間以上の荷待ちも無償で強いていました。

しかし、委託事業者は自己のために、中小受託事業者に金銭や役務等を不当に提供させることは禁止されています。違反防止のために、まずは荷待ち・荷役時間をできる限り短縮する、そしてどうしても発生する荷待ち・付帯作業などへの対価を支払うことが求められます。

取適法の改正に伴う荷主・物流事業者がとるべき対応

取適法の改正や関連法令の見直しを受け、荷主・物流事業者の双方にとって、法令遵守と適正な取引関係の構築がこれまで以上に重要になります。以下のような実務対応をが求められます。

荷主企業が行うべき対応

- 発注書の交付・記載内容の整備(4条書面の要件を満たす記載)

- 運送と役務(附帯作業等)の区分と、その価格明示

- 値上げ交渉・待機料等の請求への誠実な協議対応

- 価格決定プロセスの記録(協議履歴や理由について)

- 手形など支払手段の見直しと、適正な代金支払い方法の整備

物流事業者が行うべき対応

- 協議を求める際の記録の準備(交渉の申し入れ内容や背景の整理について)

- 発注書・契約書の取り交わし・保管体制の強化

- 荷待ちや附帯作業に関する業務記録の整備

- 必要に応じて、トラック・物流Gメンなど外部への相談体制の確認

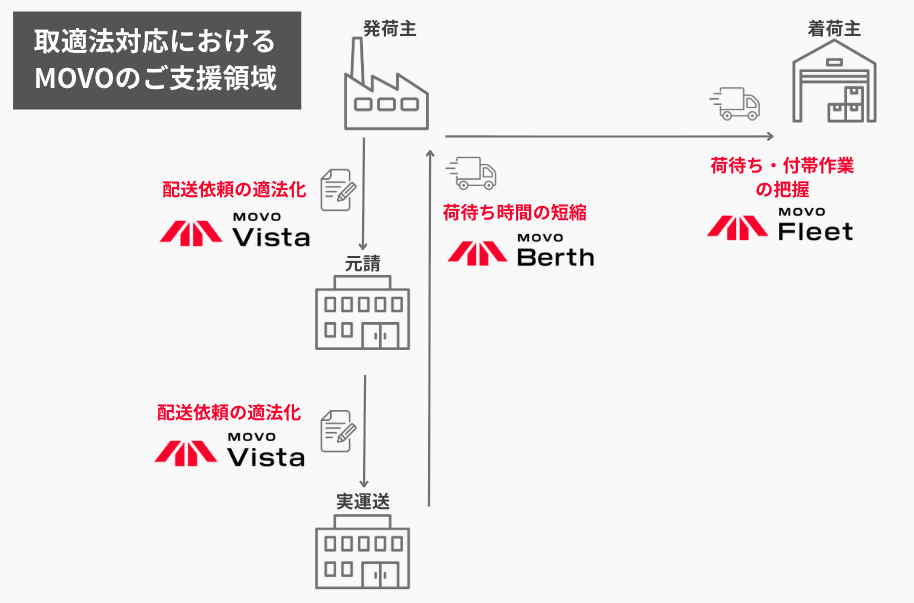

取適法対応ならMOVO

取適法改正は、単なる法令対応にとどまらず、サプライチェーン全体における取引の透明性と持続可能性を高める契機となります。発注者・受注者という関係性の中で、特に立場の弱い側にしわ寄せが生じやすい構造を見直すことが、企業としての社会的信頼や、長期的な取引関係の安定にもつながります。

荷主・物流事業者ともに、法改正の背景を正しく理解し、必要な対応を早期に進めることで、健全で公正な物流取引の実現が期待されます。

なお、取適法対応なら物流DXツールのMOVO(ムーボ)の導入がおすすめです。

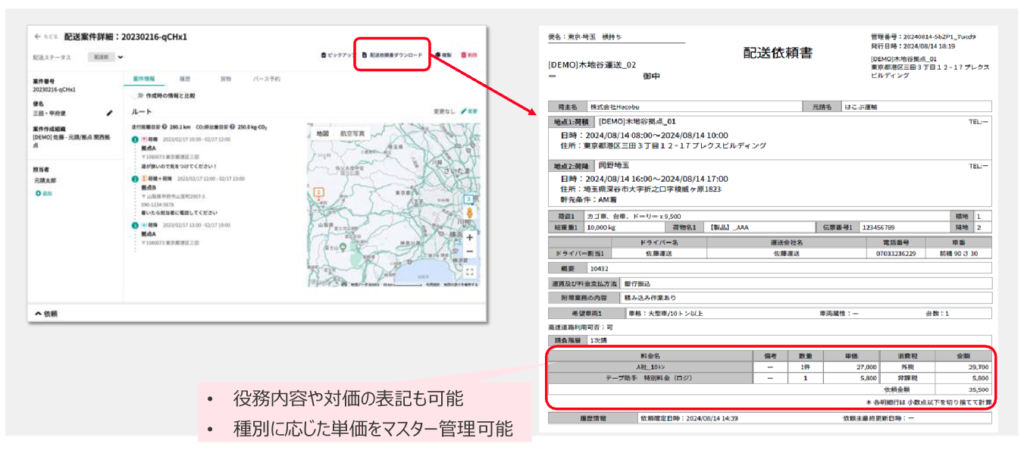

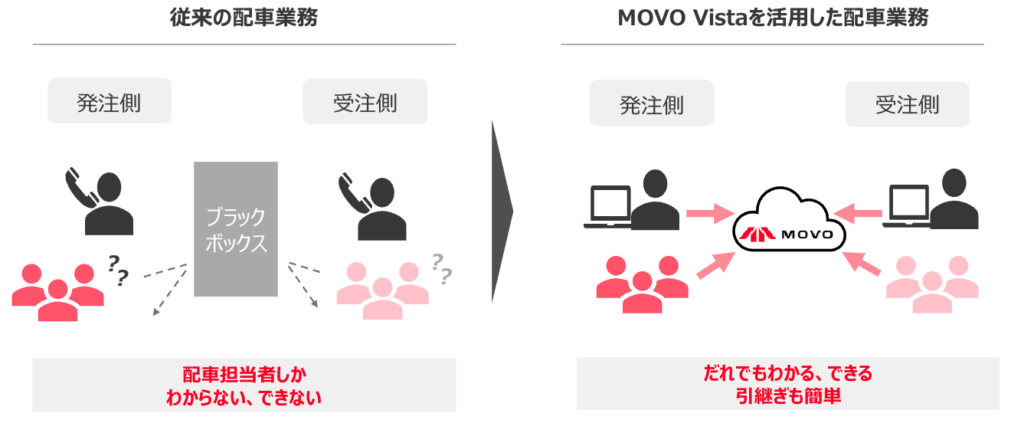

配送依頼の適法化(4条書面対応での発注書を自動作成):MOVO Vista

発注内容を明確に示す仕組み

MOVO Vista(ムーボ・ヴィスタ)は、「物品の運送を委託する取引」に特化した発注システム(配車システム)です。基幹システムなどから貨物情報を取り込み、画面上で配車組を行うと、その情報を基に配送依頼書(発注書)を自動的に生成できます。依頼書には配送内容や荷物情報、数量、納品場所などを正確に記載できるため、発注内容が明確化され、4条書面に求められる要件を満たす形での取引が可能となります。

金額や支払条件の適正な明示

さらに、依頼時に運賃や附帯業務料、燃料サーチャージといった金額を明示できるほか、支払期日や支払方法についても協力会社ごとに設定が可能です。従来、条件が曖昧になりがちであった部分を依頼書に明記できるため、発注者・受注者双方が合意した条件を事前に確認でき、取引の透明性が大幅に高まります。

合意の履歴を残すプロセス

また、システム上で「承諾する」ボタンを押下すると、そのログが記録され、合意の履歴がMOVO Vistaに保存されます。これにより、後日条件をめぐる認識の齟齬が生じた場合でも、合意のプロセスを客観的に証明できる点が大きな強みとなります。電話やメールによる交渉では記録が残りにくかった部分を可視化することで、運送委託のブラックボックス解消に寄与します。

書面交付義務と電子対応の実現

さらに、システムが自動生成した依頼書は電子データとして保存でき、法令に沿った形で交付記録を保持することが可能です。これにより、従来の紙ベースでの管理に比べ、法令遵守と業務効率化の双方を同時に実現できます。電子化によって、記録の検索性や保存性も向上し、監査や内部管理の際にも活用しやすくなります。

運送事業者にとってのメリット

加えて、委託手数料(利用運送手数料)を運賃と切り分けて管理・請求できる機能を備えているため、荷主にとってだけでなく、物流事業者にとっても実務的なメリットがあります。さらに、発注履歴がMOVO Vista上に一元的に蓄積されることで、価格決定プロセスの記録や協議内容の文書化も可能となり、取引の透明性を確実に担保することができます。

MOVO Vistaの概要資料は以下からダウンロードいただけます。

配送先における荷待ち・付帯作業の把握:MOVO Fleet

配送先で荷待ちや付帯作業が発生していた場合、物流事業者から追加料金を請求される場合があります。値上げ交渉や待機料の請求に対し、誠実な協議対応が求められるため、配送先で何が起きていたか実態を把握することが重要です。

MOVO Fleet(ムーボ・フリート)は、GPSを活用して配送先における滞在時間を把握する動態管理システムです。

配送先の住所を地点マスタに登録することで、以下のように地点別の滞在時間を可視化できます。

また、ドライバーに専用アプリで荷待ち開始、荷降ろし開始、荷降ろし終了といった作業時刻を記録していただくことで、さらに詳細の荷待ち・荷役時間の実績データを取得することも可能です。

配送先で荷待ちや付帯作業が発生し、待機料等を物流事業者から請求された場合、このデータを元に適切に協議を行いましょう。当然、待機料等は無駄な費用であるため、配送先に対して荷降ろし効率化の改善を要求しましょう。その際にも、このデータが根拠になります。

MOVO Fleetの概要資料は以下からダウンロードいただけます。

自拠点における荷待ち時間の把握・短縮:MOVO Berth

自拠点でも荷待ちが発生している場合、待機料請求に関する協議を行う必要があります。その際には、トラック予約受付システムのMOVO Berth(ムーボ・バース)の導入がおすすめです。MOVO Berthを活用してトラック入場の指示時刻を定めることで、ドライバーの自拠点滞在が休憩時間なのか荷待ち時間なのかを区別できます。

なお、MOVO Berthは荷待ちが恒常化している物流拠点以外でも導入することが有効です。事実として荷待ちが発生していないのであれば、「発生していない」というデータを取得しておくことは協議の上で重要な根拠になります。

よくあるご質問

Q.取適法の改正により、物流特殊指定は廃止されるのか

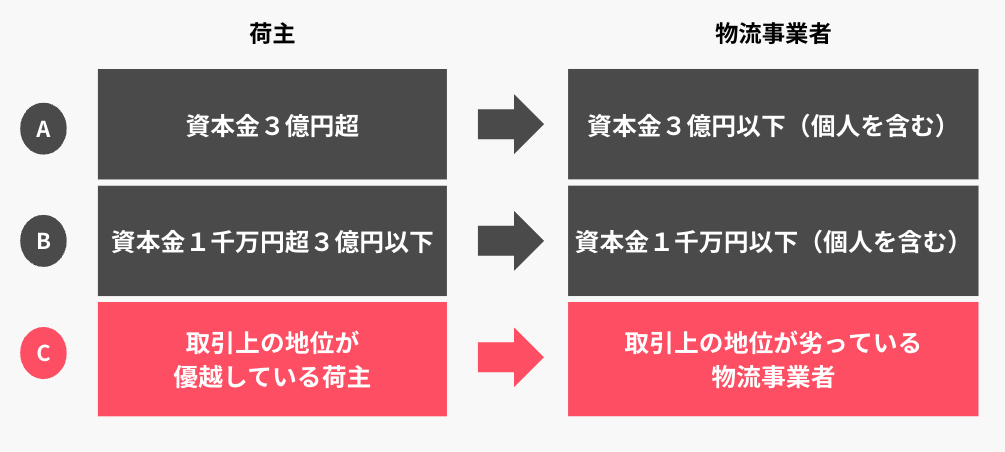

A.物流特殊指定に内容が一部見直される可能性はありますが、廃止にはならないと想定されます。物流特殊指定は以下いずれかの要件にあたる場合に適用されます。AとBは下請法と同様の資本金要件ですが、Cは取適法にはない要件です。

Cにおける取引上の地位の優劣の判断に際しては、荷主と物流事業者の関係ごとに、取引依存度、荷主の市場における地位、取引先変更の可能性等を総合的に考慮されます。

資本金や従業員数で差がなくても、荷主・物流事業者間に取引上の優劣関係がある場合には、引き続き物流特殊指定が適用されます。

Q. 当社は親会社から物流業務を委託されているが、当社は荷主になるのか

A. 物流子会社は「荷主」ではなく物流事業者です。自社で完結するなら取適法の特定運送委託には当たりません。ただし他社へ再委託すれば「役務提供委託」となり取適法の対象となります。

Q.物流子会社が再委託する場合、取適法の適用はどのように判断されるか

A.物流子会社が物流事業者に対して再委託する場合、荷主(親会社)の資本金によって物流特殊指定の適用が判断されます。取適法改正でも同様の適用条件になることが想定されます。

Q.輸入品の配送において、輸入通関~国内配送は通関業者に委託している場合、取適法上の義務は発注者である通関業者が負うのか

A.貴社が、取引の相手方(当該相手方が指定するものを含む)に対する運送を通関業者に委託している場合は、貴社が改正取適法に基づく委託事業者の義務を負います。

Q.発荷主や着荷主の指定陸送会社を起用する場合、元請け事業者は業者選択権が無いが、その場合も発注書送付義務は発生するのか

A.発生します。

Q.トン単価で契約して積み込むまで重量が確定しない場合、4条書面にはトン単価を記載するだけで良いのか

A.当初書面にはトン単価を記載し、重量が確定し次第、代金額を補充書面で通知いただく必要があります。

Q.各取引先と運送契約を締結(運賃・支払条件などを記載)済であり、各出荷依頼書には納品先や製品、数量など輸送条件を記載している。一体の書類ではないが、法的要件を満たしているか

A.運送契約と出荷依頼書を併せて法定記載事項が網羅され、かつ、運送契約と出荷依頼書の関連付けがなされていれば、法令の要件を満たしています。

Q.運送会社と毎日の決まった荷量の集配を契約で取り交わしている場合、4条書面の発行は必要か

A.契約において改正取適法の法定記載事項が網羅されている場合は、個別の発注書の交付は必要ありません。

Q.独占禁止法上の問題につながる可能性のある事例は

A.公正取引委員会が荷主と物流事業者との取引に関する調査を行なった結果、以下のような事例が独占禁止法上の問題につながるとして公表されました。(括弧内は荷主の業種)

買いたたき

荷主Aは、物流事業者から労務費等の上昇に伴うコスト上昇分の運賃引上げを求められたにもかかわらず、そのような運賃引上げに応じない理由を回答することなく、運賃を据え置いた。(金属製品製造業)

荷主Bは、物流事業者から労務費の上昇に伴うコスト上昇分の運賃引上げを求められたにもかかわらず、物流事業者が自助努力で解決すべき問題であるとして運賃の引上げ協議を拒否した。(プラスチック製品製造業)

代金の減額

荷主Cは、物流事業者に対し、「協力値引き」と称して、契約書で定めていた運賃を一方的に5%差し引いて支払った。(建築材料、鉱物・金属材料等卸売業)

荷主Dは、物流事業者に対し、運賃の支払方法を手形払から現金振込に変更したが、その際に運賃を一律に5%差し引いて支払った。(物品賃貸業)

代金の支払遅延

荷主Eは、物流事業者に対し、契約書で定めた運賃の支払日が金融機関の休日であった場合に、あらかじめ合意することなく、休日の翌営業日に運賃を支払っていた。(金属製品製造業)

荷主Fは、物流事業者に対し、運送業務のほかに新たに附帯作業を追加し、委託したが、荷主Fの経理部門がそのことを把握していなかったため、当該附帯作業に係る料金の支払が遅れた。(その他の小売業)

不当な給付内容の変更及びやり直し

荷主Gは、物流事業者に対し、運送を行うこととされていた当日の朝に運送委託をキャンセルしたが、そのような突然のキャンセルに伴い物流事業者が負担した費用を支払わなかった。(総合工事業)

荷主Hは、物流事業者に対し、運送内容を突然変更したが、その変更に伴い物流事業者が負担した費用を支払わなかった。(木材・木製品製造業)

不当な経済上の利益の提供要請

荷主Iが物流事業者に対し、自身の事業所の構内での事故防止のためとして、荷役作業や車両移動時の立会者の派遣を求めたことから、物流事業者はこれに応じたが、荷主Iはその費用を支払わなかった。(繊維工業)

荷主Jは、物流事業者に対し、物流業務に附帯して輸入通関業務を委託するに際して、関税・消費税の納付を立て替えさせ、物流事業者が荷主による直接納付を求めても応じなかった。(はん用機械器具製造業)

割引困難な手形の交付

荷主Kは、物流事業者に対し、運賃として手形期間150日の約束手形を交付した。(物品賃貸業)

物の購入強制・役務の利用強制

荷主Lは、物流事業者に対し、自身が取り扱う自動車共済保険及び定期貯金を契約するよう求めた。(協同組合)

荷主Mは、物流事業者に対し、自身の子会社が取り扱う保険の契約及びワインの購入を強要した。(道路貨物運送業)

参考:(令和6年6月6日)令和5年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査結果及び優越的地位の濫用事案の処理状況について

関連記事

お役立ち資料/ホワイトペーパー

記事検索

-

物流関連2法

-

特定荷主