自動物流道路(オートフロー・ロード)とは?仕組みや実現までのスケジュール、期待される効果、課題などを解説

日本の物流は今、深刻なドライバー不足や小口・多頻度化による負荷の増大、さらにはカーボンニュートラルの実現と災害リスクへの備えといった数多くの課題に直面しています。従来の輸送体制だけでは持続的な成長が難しいなか、注目されているのが「自動物流道路」という新たな仕組みです。道路空間を物流専用に活用し、自動運転技術やクリーンエネルギーを組み合わせることで、効率性と環境負荷低減を両立させる次世代の物流インフラとして期待されています。本記事では、自動物流道路の概要や検討の経緯、想定される効果と課題、そして海外の先進事例などについて、物流DXパートナーのHacobuが解説します。

株式会社Hacobuでは「運ぶを最適化する」をミッションとして掲げ、物流管理ソリューション「MOVO」と、物流DXコンサルティングサービスの「Hacobu Strategy」を提供しています。

目次

自動物流道路とは

無人化・自動化を前提とした新しい物流インフラ

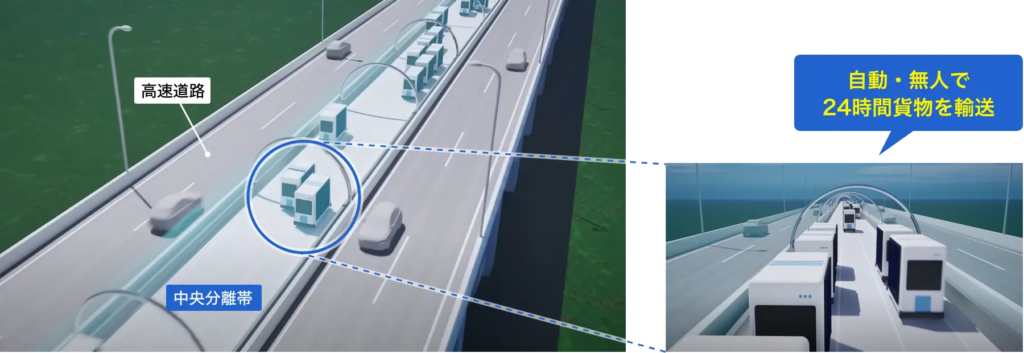

自動物流道路は、国土交通省などが構想する次世代の幹線物流インフラであり、道路の一部や専用路線を活用して物流専用空間を設ける仕組みです。このシステムでは、自動運転トラックをはじめとする無人車両を主体とし、クリーンエネルギーを動力源として稼働させることで、持続可能性を確保しながら輸送の無人化と自動化を実現する点に特徴があります。

24時間稼働と物流の最適化

自動物流道路は単なる輸送効率化を目的とするのではなく、物流全体の最適化を視野に入れています。道路空間を専用輸送レーンとして整備し、デジタル技術を駆使することで、24時間連続稼働できるインフラを構築します。その結果、輸送は途切れることなく安定的に行われ、需給変動に合わせた柔軟な稼働が可能となります。

輸送と保管を一体化するバッファリング機能

さらに、自動物流道路は輸送だけではなく保管の役割も担います。道路空間内の専用エリアを一時的な貨物の保管場所として活用することで、物流需要の波を吸収し、ピーク時の混乱を回避する「バッファリング機能」を発揮します。これにより、サプライチェーン全体の流れが平準化され、効率的かつ安定的な物流運営が実現されます。

出典:日本の物流を変える、荷物そのものが自動輸送される道路へ

自動物流道路の3つの特徴

完全自動化

輸送だけでなく、積み下ろしなどの拠点作業もすべて無人化されます。その結果、省スペースで小口・多頻度配送を安定的に24時間実施することが可能となります。

道路上での保管と調整

夜間の物流集中を避けるため、日中に荷物を自動物流道路へ運び、バッファリングレーンで一時的に保管・時間調整を行います。これにより需要の平準化が図られ、効率的な物流が実現します。

多様な輸送手段との連携

道路ネットワークの柔軟性を活かし、短距離から長距離まで幅広い輸送に対応できます。さらに鉄道や港湾、空港との連携を進めることで、モーダルシフトの推進に貢献します。

出典:日本の物流を変える、荷物そのものが自動輸送される道路へ

自動物流道路が必要とされる背景

深刻なドライバー不足

日本では少子高齢化と人口減少が進むなか、トラックドライバーは平均年齢が高く、今後担い手が急速に減少すると見込まれています。そのため、物流業界は深刻な人材不足による構造的な危機に直面しています。このままでは、従来の長時間労働に依存した輸送体制は維持できなくなり、2030年度には輸送供給力が約34%、需要量に対して不足するとの推計もあり、従来の仕組みのままでは必要な荷物を運べなくなる可能性が高まっています。

ドライバー不足の要因とは?2024年問題による影響や効果的な解決策を解説

現在、物流…

2025.12.26

高まる物流の負荷

近年、物流は小口化と多頻度化が急速に進んでおり、直近20年間で1件あたりの貨物量が半減する一方、取り扱う件数はほぼ倍増しています。その典型例として、宅配便の取扱個数は2022年度に50億個を超え、膨大な荷物が日々流通する状況となっています。

しかしながら、物流全体では標準化や情報化の取り組みが十分に進んでおらず、その遅れが効率化を阻む大きな要因となっています。結果として、増大する物流需要に対応するための負荷は一層高まり、現場のオペレーションに深刻な影響を及ぼしています。

カーボンニュートラルへの対応

日本は2050年までにカーボンニュートラルを実現するという大きな目標を掲げており、その達成に向けて物流分野の役割は極めて重要です。CO2排出量全体の約2割を運輸部門が占め、そのうち約45%が物流によるものとされています。すなわち、我が国全体の排出量の約1割を物流が担っている計算となり、削減への取り組みは避けて通れません。

さらに、2025年2月18日に閣議決定された地球温暖化対策計画では、2030年度までに2013年度比で35%の削減を達成するという具体的な数値目標が示されています。したがって、物流部門におけるCO2排出量削減は喫緊の課題であり、社会的責務としても一層の取り組み強化が求められています。

自然災害への対応

近年は短時間に集中する豪雨や大雪の発生に加え、大規模地震などの自然災害が激甚化・頻発化しており、社会全体に深刻な影響を及ぼしています。物流は災害時にも人々の生活や産業を支える基盤であるため、こうしたリスクへの対応と備えは極めて重要な課題です。

特に、豪雨や大雪といった気象災害の頻度は増加傾向にあり、輸送の途絶や遅延を引き起こす可能性が高まっています。さらに、巨大地震の切迫も指摘されており、災害時における物流機能の確保は喫緊の課題として位置付けられています。

都市間輸送と渋滞による課題

日本の物流は、都市間移動の速達性が諸外国に比べて劣っており、迅速な輸送を実現する上での制約となっています。その結果、必要な物資の流れが滞り、産業や消費活動に影響を及ぼす懸念があります。また、大都市圏や地方都市では慢性的な交通渋滞が発生しており、輸送効率の低下や経済的損失を招いています。

自動物流道路の検討経緯

高規格道路ネットワークのあり方中間とりまとめ

2023年10月に開催された社会資本整備審議会道路分科会国土幹線道路部会では、2050年を見据えた高規格道路ネットワークの将来像が提言されました。そこでは、少子高齢化や環境問題、災害リスクといった多様な社会課題に対応するために、世界一賢く、安全で、かつ持続可能な基盤ネットワークシステム「WISENET」を実現することの重要性が示されています。そして、その実現に向けた基本方針として、「シームレスネットワークの構築」と「技術創造による多機能空間への進化」の二つが掲げられました。

この中間とりまとめでは、我が国の道路ネットワークを単なる交通基盤から多機能空間へと進化させる方向性が明確に打ち出されました。特に、新たな物流形態として道路空間を最大限に活用し、クリーンエネルギーを基盤とする自動物流道路の構築を進める必要性が強調されています。さらに、逼迫する物流の現状を踏まえ、こうした新しい仕組みは長期的な構想にとどめるのではなく、おおむね10年という比較的短いスパンで実現すべきであると提言されました。

自動物流道路のあり方中間とりまとめ

国土交通省は2024年2月に有識者らで構成する「自動物流道路に関する検討会」を設置し、同年7月には自動物流道路のあり方について中間とりまとめを公表しました。この中では、深刻化する物流課題への対応を見据え、新たな物流インフラの方向性が整理されています。

そのコンセプトとして示されたのは、道路空間を活用して専用の輸送空間を構築し、さらにデジタル技術を駆使して無人化・自動化された手法によって荷物を運ぶという考え方です。これにより、人手不足や輸送効率の低下といった課題を抜本的に解決し、持続可能で安定した物流ネットワークを構築していくことが目指されています。

自動物流道路の実装に向けたコンソーシアムの設置

2025年5月には、自動物流道路の実装に向けた検討を一層加速させるため、「自動物流道路の実装に向けたコンソーシアム」が設立されました。このコンソーシアムは、自動物流道路の運営や利用に関心を持つ事業者、要素技術を保有する企業、そして関連する公的機関が参加し、情報共有や意見交換を行う場として機能しています。

その目的は、ビジネスモデルやオペレーションの技術的な実証を進めるとともに、必要な技術開発を促進し、将来的なインフラ整備のあり方を検討することにあります。民間と公的機関が連携し、課題の洗い出しから解決策の検討までを一体的に進めることで、自動物流道路の早期実現を目指す取り組みが本格化しました。

検討会に最終取りまとめ案提示

2025年7月31日に開催された第10回検討会では、自動物流道路の実現に向けて必要とされる機能や克服すべき課題について議論が行われました。この場では、これまでの一連の議論を踏まえ、自動物流道路のあり方を整理した最終取りまとめ案が提示されています。

最終案では、自動物流道路の基本的な機能や導入にあたって直面する課題が体系的に示されており、今後の方向性を具体化するための重要な指針となっています。その詳細については、以降の章で解説していきます。

自動物流道路実装までのスケジュール

2027年まで:コンセプト実証フェーズ

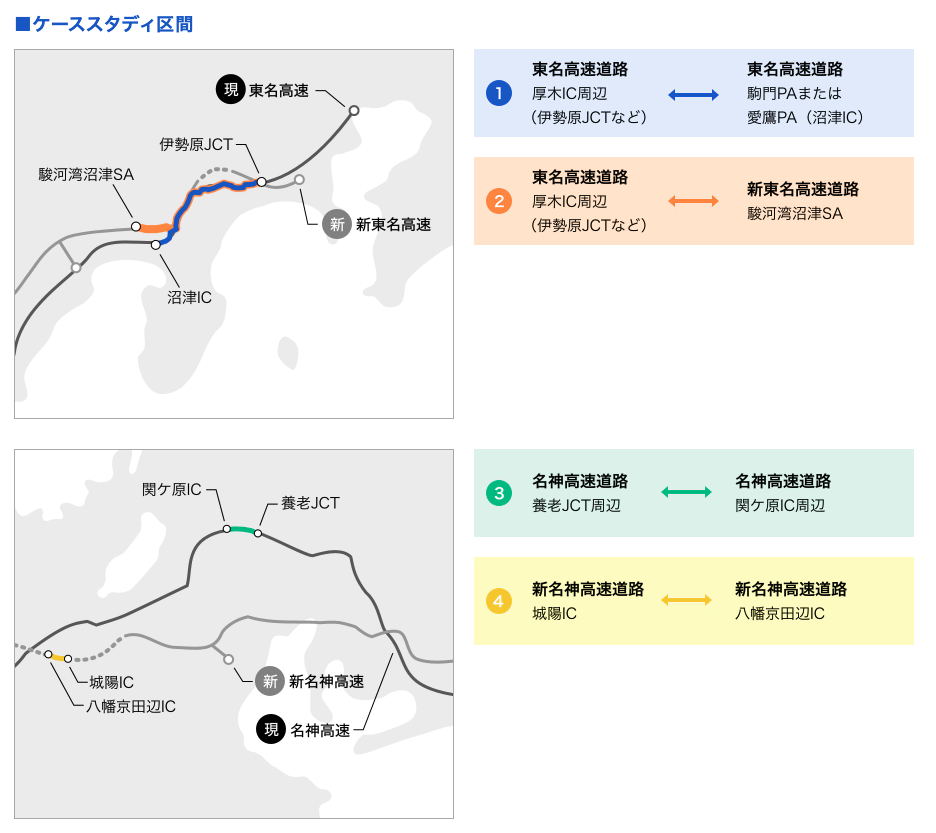

まずは既存施設や新東名高速の建設中区間などを活用し、実証実験や他の輸送モードとの結節に関するシミュレーションが行われる予定です。2025年度中には、以下4か所の区間を事例に整備イメージのケーススタディが進められ、道路構造カルテや整備形態案選定フローを踏まえながら、ルートや構造の具体化に向けた検討が加速します。

- 東名 厚木IC周辺(伊勢原JCTなど)~東名 駒門PAまたは愛鷹PA(沼津IC)

- 東名 厚木IC周辺(伊勢原JCTなど)~新東名 駿河湾沼津SA

- 名神 養老JCT周辺~名神 関ヶ原IC周辺

- 新名神 城陽IC~八幡京田辺IC

出典:日本の物流を変える、荷物そのものが自動輸送される道路へ

2028~2030年代半ば:技術開発・実装フェーズ

次の段階では、搬送機器や関連技術の開発が本格的に進められます。自動積み込みや保冷機能、仕分け機能といった新たな輸送機器の実用化に向けた支援も行われ、社会実装に耐えうる技術基盤の整備が進展する見込みです。

2030年代半ば:実装・運用フェーズ

最終的には、インフラの整備と搬送機器の製造が進み、本格的な実装と運用が開始される見通しです。この段階では、自動物流道路が物流ネットワークの一部として稼働し、持続可能で効率的な輸送システムの構築が現実のものとなることが期待されています。

自動物流道路の目的・役割

物流全体の最適化

標準化・自動化

パレットやデータを標準化することで、事業者や拠点を越えた貨物の扱いが容易になり、物流全体を効率的につなぐフィジカルインターネットの実現につながります。これにより、物流の最適化が加速します。

柔軟な輸送計画

自動物流道路の24時間稼働やバッファリング機能を活用すれば、需要を見越した事前の貨物待機が可能となり、ピーク時の負荷を抑えられます。その結果、輸送計画の柔軟性が高まり、リードタイムの短縮が実現します。

商慣行の転換と労働環境改善

「夜間輸送・翌朝配達」といった商慣行を見直し、トラックの位置情報と拠点機能を連携させることで荷待ち時間を削減できます。これによりドライバーの負担が軽減され、労働環境の改善につながります。

物流モードのシームレスな連携

道路ネットワークは、物流施設や空港、貨物駅、港湾など多様な輸送拠点と直接結ばれている点に大きな強みがあります。自動物流道路はその特性を最大限に活かし、鉄道や海運、航空輸送との連携を前提とした次世代の物流ネットワークを構築することを目指しています。

また、高速道路で進められている自動運転トラックの実証実験や今後の普及の進展も見据え、それらをどのように組み合わせていくかを検討することが不可欠です。こうした多様なモードとのシームレスな連携が実現すれば、輸送の効率化と持続可能性はさらに高まります。

カーボンニュートラルの実現

自動物流道路は、その整備や運営において低炭素技術やクリーンエネルギーの活用を前提としており、今後の技術開発や社会実装を積極的に推進していくことが求められています。特に、2025年に改正された道路法に基づき、道路空間を活用した発電・送電・給電・蓄電の取り組みと連携することが重要です。

さらに、フィジカルインターネットの実現によって輸送効率を高めることで温室効果ガスの削減を進め、鉄道や内航海運といった他の輸送モードとの連携を強化することで、全国的なカーボンニュートラル輸送網の構築を目指します。

災害時の安定的な物流の確保

自動物流道路は、頻発する大規模災害を前提に設計されるべきインフラとして位置付けられています。物流専用空間を確保し、人の立ち入りや風雨の影響を最小限に抑えることで、平常時には天候に左右されにくく安定した輸送を実現します。

さらに、災害発生時には自動物流道路が重要な輸送ルートとして機能し、物流ネットワークを維持する手段となります。このように事業継続計画(BCP)の観点からも、自動物流道路は災害に強い物流システムとして有効性が期待されています。

自動物流道路に想定される機能

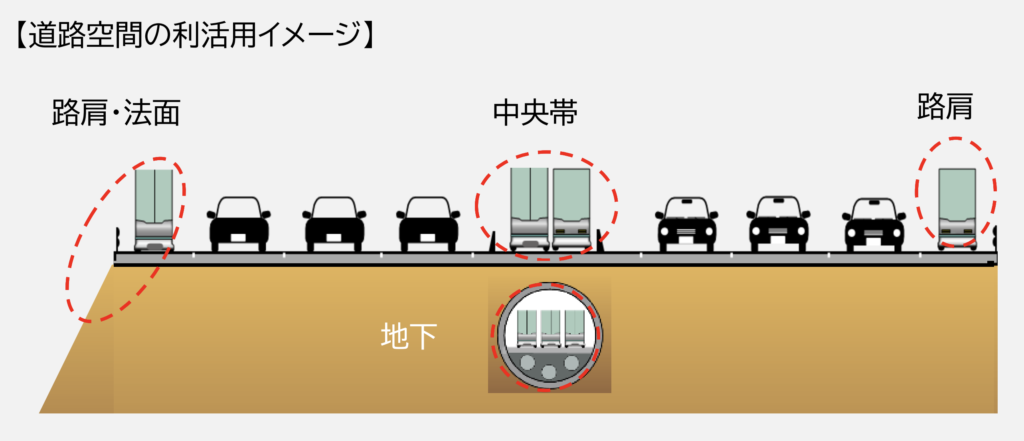

道路空間の利活用イメージ

自動物流道路は、既存の道路空間を有効活用する形で整備されることが想定されています。具体的には、高速道路などの路肩や中央帯、さらには地下空間に専用レーンを設置し、無人車両が安全かつ効率的に走行できる環境を整備します。

出典:自動物流道路のあり方 最終とりまとめ(案)~「危機」を「転機」に変える自動物流道路~

想定ルート・輸送対象・荷姿

自動物流道路は、まず物流量が最も多い東京~大阪間を基本ルートとして構想しつつ、関東・東関東や兵庫方面への拡大も視野に入れます。そして、新東名高速の建設中区間や小規模な改良で実装可能な区間を起点に、概ね10年後の実現を目標とします。また、中間地点を含む複数拠点を段階的に配置し、鉄道・港湾・空港などとの接続を前提にしたモーダル連携を進めることで、幹線から地域内配送までを一気通貫で最適化していきます。

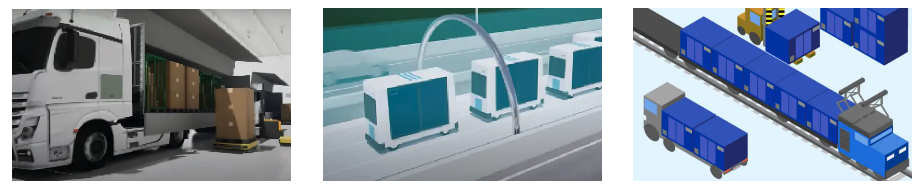

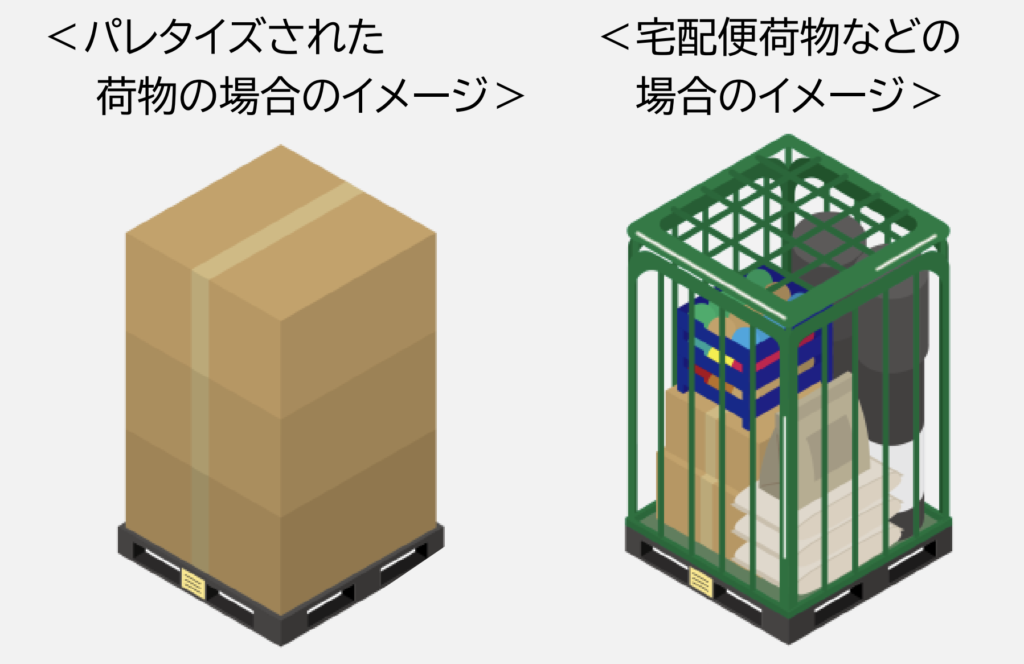

さらに、輸送対象は小口・多頻度化が進む荷物を中心に据え、パレット等に積載したサイズを輸送単位として扱います。荷姿は官民物流標準化懇談会パレット標準化推進分科会が推奨する標準仕様パレットを基本とし、平面サイズ1,100mm×1,100mmを標準に、ロールボックス型パレットも含めて運用します。加えて、高さは2.2メートルを上限とすることで、車両・設備間の互換性を確保しながら、積み替えの無駄を抑え、安定したサービス水準の構築につなげます。

出典:自動物流道路のあり方 最終とりまとめ(案)~「危機」を「転機」に変える自動物流道路~

運用条件とサービス水準

搬送機器とトラック間での自動積み込み・荷卸しを前提に、保冷機能や自動仕分けといった追加機能の導入も検討されています。サービス水準については現在のリードタイムと同等を確保することを目標とし、走行速度は70〜80km/hを想定しています。そのためには新たな技術開発が不可欠であり、同時に事故時のリスク負担や料金体系、予約方法、さらには他モードと比較した際のメリットなど、運用全般に関わる枠組みを整備することが求められています。

自動物流道路に期待される技術要素

自動運転レベル4と高精度マップの活用

自動物流道路では、自動運転レベル4を前提に設計された走行区間が導入される可能性があります。これは特定条件下で高度な自動運転を実現する仕組みであり、長距離や幹線輸送の効率化に寄与することが期待されています。車両はカメラやレーダーなどのセンサーで周囲を認識し、AIと電子制御システムが状況を予測して自動的に操作を行うことが想定されます。また、車線や標識、信号、勾配などを含む高精度マップを用いることで、自車位置を正確に把握し、複雑なルートでも安定した走行が可能になると考えられています。

V2X通信による安全性と効率の向上

車両間や車両とインフラの間で情報を共有する「V2X通信(Vehicle to Everything)」も重要な要素として検討されています。急ブレーキや障害物の情報を車両同士でリアルタイムに伝達したり、信号のタイミングや渋滞状況をインフラから取得することで、安全性の向上や交通流の最適化に寄与する可能性があります。これにより、自動運転車両が連携しながらスムーズに走行できる環境が整備されると期待されます。

専用レーンと物流拠点機能の整備

自動物流道路の運用にあたっては、一般車両と分離された自動運転専用レーンの設置や、物流車両専用のインターチェンジ、乗降エリアの整備が検討される可能性があります。これにより、交通混在によるリスクを低減し、渋滞の影響を受けにくい安定的な運行が実現できると考えられます。専用の拠点機能と組み合わせることで、効率的で持続可能な物流システムの構築が期待されます。

自動物流道路の想定効果とメリット

定量的に見込まれる効果

自動物流道路は、将来的に不足すると予測される輸送量の約8%から22%を補うことができると想定されています。これは2030年度に見込まれる9.4億トンの輸送力不足の一部を担う規模であり、結果としてドライバーの労働時間に換算すると約2万人日から5.7万人日の削減に相当します。さらに、環境面でも年間240万~640万トンのCO2排出削減効果が期待され、物流の持続可能性に大きく寄与する可能性があります。

ドライバー不足への対応と効率化の実現

こうした効果により、自動物流道路は深刻化するドライバー不足を補い、人手に依存しない輸送体制を確立する一助になると考えられます。専用レーンを用いた自動運転トラックや配送車の導入によって渋滞や交通規制の影響を受けにくくなり、配送時間の短縮と燃料コストの削減につながります。また、人間の休憩を必要としない自動運転技術を活用することで、夜間や休日を含む24時間体制の運行が可能となり、需要のピークを分散させながら安定した輸送を実現する可能性があります。

脱炭素社会への貢献と労働環境改善

自動物流道路では、電動トラックや水素燃料車といった脱炭素技術が積極的に活用されることが想定されています。効率的なルート設計や車両稼働の最適化により、CO2排出量の大幅な削減が可能となり、国が掲げるカーボンニュートラル目標の達成に資するものと期待されます。また、自動運転技術の導入によって長時間労働や荷待ちといった現場の負担を軽減し、ドライバーが関与する場合でも労働環境の改善につながります。

安全性と災害対応力の強化

専用道路やスマートインフラとの連携によって交通事故リスクを低減できるほか、リアルタイムのモニタリングによるトラブル検知・対応も可能になると考えられます。さらに、災害時には分散型の自動物流道路ネットワークを通じて代替ルートを迅速に確保でき、AIが被災地までの最適ルートを導き出すことで緊急物資の供給を支援します。地方にまでインフラが整備されれば、過疎地においても効率的かつ安定した物流が確保され、地域格差の解消にも寄与する可能性があります。

海外の類似プロジェクト

海外でも、自動物流道路と近しい構想や実証プロジェクトが進行しています。

スイスにおける地下物流プロジェクト:Cargo sous terrain(CST)

スイスでは、都市間を結ぶ地下トンネルに自動運転カートを走行させる物流システム「Cargo sous terrain(CST)」の構想が進行しています。初期区間として、ヘルキンゲン〜チューリッヒ間(約70km)の運用開始を2031年に見込んでおり、最終的にはジューラ湖(レマン湖)からコンスタンス湖に至る全長約500kmのネットワークに拡大する計画です。システムは完全自動で24時間稼働し、地下トンネルを活用することで道路混雑や環境負荷の緩和を目指しています。

参考:https://www.cst.ch/en/the-project/

イギリスにおける物流新技術:Magway(マグウェイ)

Magwayは、リニア(線形)モーターを用いてパイプ内を無人の貨物ポッドが走行する革新的な配送システムを開発中です。直径約90cmのパイプ内を最大50 km/hで走る設計で、標準的なトートサイズの荷物を運搬可能です。この方式は、道路渋滞を回避し、CO2排出削減にも貢献することが期待されています。

参考:https://www.startupselfie.net/2024/04/19/magway-goods-delivery-system/

自動物流道路の実現に向けた課題

自動物流道路は、次世代の物流インフラとして大きな期待を集めていますが、社会実装に向けては解決すべき多くの課題があります。

建設と施工に関する課題

自動物流道路の整備には、施工上の困難が数多く想定されます。地上部に専用空間を設ける場合、ICやJCT、サービスエリアなどで一般車両との交差を処理する必要があり、埋設物や既存構造物の移設、高低差や線形の調整が不可欠です。特に橋梁部では拡幅に伴う大規模補強が必要となり、通行規制による工期の長期化が懸念されます。一方、地下整備は交通への影響を抑えやすい反面、建設費が高額で、掘削残土処理など新たな課題を生じさせます。加えて、事業が長期化することでコストや資金調達リスクが高まり、事業性や資金の確実性が課題となります。

運営と維持管理の課題

自動物流道路は24時間稼働を前提とするため、人の立ち入りを極力排除しつつも円滑な維持管理が求められます。物流を妨げない省人化・自動化されたメンテナンス技術や、インフラ構造の統一化が不可欠です。また、長期運営においては需要変動による収益悪化、運賃市況の停滞、老朽化に伴う大規模修繕や災害時の損害への対応など、多面的なリスクが存在します。固定資産税や占有料といった保有コスト、既存道路管理者との資産調整も避けて通れない課題です。

拠点と周辺環境の課題

円滑な機能発揮には、多数のトラック需要を捌ける周辺道路ネットワークの整備が前提となります。新拠点の開発にあたっては、都市計画法など土地利用規制の考慮が必須であり、用地確保の難しさを踏まえれば、拠点の複数化や既存施設との連携が現実的です。さらに、拠点整備は防災拠点としての機能を担う可能性もあり、自治体と協力して社会実験を行うなど、地域と一体となった取り組みが必要です。

技術開発と制度面の課題

自動運転技術の安定運用には、センサーやAI制御システムの高度化が不可欠であり、道路側にはV2X通信などのインフラ整備も求められます。同時に、物流専用レーンの設置や交通規制の見直しなど、現行法制度の改正も検討課題となります。さらに、全国的な普及には地方におけるインフラ整備の遅れや地域住民の理解不足も障害となり、時間を要することが予測されます。

コストと事業性の課題

自動運転機器や専用道路の導入には莫大なコストが発生し、物流企業が単独で負担するのは困難です。政府の補助金や公的投資による支援が不可欠であり、継続的に利用する企業の確保も求められます。資金調達においては、前例のない事業であることから民間金融機関の与信判断が厳しく、資金確保の不確実性が事業推進を阻む要因となります。

セキュリティと物流全体の最適化課題

無人輸送の実現には、盗難や紛失、積み替え時の取り違えといったリスクを管理する仕組みが不可欠です。IoTタグやブロックチェーンを用いたリアルタイム追跡の導入が必要ですが、各社が独自システムを構築すればデータ分断が生じ、効率を損なう恐れもあります。そのため、業界横断的に統一されたトレーサビリティ基盤を整備する必要があります。さらに、幹線輸送だけ効率化しても、積み地や降ろし地で荷待ちが長ければ物流全体の最適化は実現できません。自動物流道路の効果を最大化するには、拠点作業やラストワンマイルを含む物流プロセス全体の改革が不可欠です。

まとめ

自動物流道路は、深刻なドライバー不足や輸送効率の低下、環境負荷や災害リスクといった現代の物流が直面する課題を抜本的に解決する可能性を秘めています。道路空間を活用し、自動運転やデジタル技術、クリーンエネルギーを組み合わせることで、24時間稼働による効率化やCO2排出削減、災害時の安定的な輸送といった多面的な効果が期待されます。

さらに、自動物流道路の実現は物流業界にとどまらず、自動運転技術やITインフラ、再生可能エネルギーなど関連分野の発展を促し、新たなビジネス機会を生み出す契機となるでしょう。持続可能な社会に向けた取り組みの象徴として、自動物流道路は次世代物流のスタンダードを築く挑戦であり、その進展に今後も大きな注目が集まるはずです。

関連記事

お役立ち資料/ホワイトペーパー

記事検索

-

物流関連2法

-

特定荷主