工場内DXの次に来る波とは? 「運べない時代」に立ち向かう製造業の戦略

物流現場ではドライバー不足が深刻化し、2030年には約34.1%の荷物が運べなくなると予測されています。特に、入荷と出荷双方に物流が関係する製造業においては『必要なものが届かず作れない』、そして『作っても運べない』という事態が現実味を帯びてきています。

昨今の日本の製造業・物流業界が直面する構造的課題、そして持続可能なサプライチェーンの構築に向け、今、始めるべき製造業の物流DXの具体策について解説します。

なお、本記事は2025年5月21日に開催した、製造業・物流業界に精通するYouTubeクリエイター「ものづくり太郎」氏とHacobu COO坂田による講演内容をもとに、製造業の物流領域の課題や今後の対応策について再編成・編集したものです。

目次

- 1 日本企業が直面する構造課題:労働人口減・人手不足・高齢化

- 2 イギリスの物流崩壊に学ぶ ― 日本の未来を先取りした事例

- 3 日本でも輸送力不足はすでに始まっている

- 4 製造現場ではDXが進む一方で、物流は後回しになってきた理由

- 5 EC時代が突きつける物流限界

- 6 輸送力不足の本質 ― 単なる人手不足では片付かない

- 7 なぜ日本では物流の標準化が進まないのか?

- 8 標準化が進まないのは「パレット」だけではない ― 伝票・データも物流の足かせに

- 9 電子データの連携も遅れている ― FAX文化が物流の進化を阻止

- 10 働き方改革が「物流の非効率」を加速させる要因に

- 11 物流業界に押し寄せる構造的な低賃金・中抜き・デフレの連鎖

- 12 運送事業者から荷主への運賃値上げ要請は確実に増加しているが・・?

- 13 これからどうすれば良いの? 「運べない時代」に備える ― 見える化から始まる物流の再設計

- 14 物流施設外の可視化ならMOVO Berth

日本企業が直面する構造課題:労働人口減・人手不足・高齢化

日本企業は今、根本的な構造課題に直面しています。その最たるものが、労働人口の減少とそれに起因する慢性的な人手不足、さらには労働力の高齢化です。

内閣府のデータによれば、日本の生産年齢人口(15〜64歳)は1995年をピークに減少を続けており、2040年には現在よりも約1,000万人少なくなると予測されています。労働力の絶対数が減少する中で、あらゆる産業で「人を前提としたオペレーション」が維持できなくなる時代が、すでに到来しつつあるのです。

中でも物流領域は、その影響を最も深刻に受けている分野の一つです。国土交通省は、深刻なドライバー不足によりトラックの輸送供給力が低下し、2030年には約34.1%の荷物が運べなくなると予測しており、今後は「運べない」ことが新たな制約条件になっていく可能性が現実味を帯びています。

出所:ロジスティクス システム協会 ロジスティクスコンセプト2030より抜粋

このような状況下で企業に求められるのは、「人材の確保」ではなく、「人に頼らないしくみの再設計」です。特定の人の勘や経験に依存せず、業務プロセス全体を見直し、省人化・無人化・自動化を前提とした構造転換が不可欠となります。

これらの課題は、もはや一部の業界や部門だけの問題ではありません。製造業においても、工場内の自動化やIoT導入といった「製造業DX」が進む中で、その成果を活かし切るには、次のステップとして物流領域のDX(物流DX)が求められる時代に入っています。

イギリスの物流崩壊に学ぶ ― 日本の未来を先取りした事例

近年、物流の寸断が経済・社会に深刻な影響を及ぼす事例として注目されたのが、英国における「物流クライシス」です。

英国では、EU離脱に伴って外国人ドライバーの多くが母国へ帰国し、さらにコロナ禍によって約4万人分の運転免許試験が停止されました。その結果、トラックドライバーの不足が深刻化し、一時的には10万人のドライバーが不足していると報道される事態となりました。

中には、年収1,122万円という高額報酬での求人が出されるほど、ドライバーの確保が困難になって、特に影響が顕著だったのが、ガソリンを輸送するタンクローリーのドライバー不足でした。ガソリンスタンドへの供給が滞り、消費者によるパニック買いが発生し、物流の停滞が生活インフラの混乱を招いた象徴的な出来事です。

このドライバー不足は、ガソリン供給だけでなく食品や医薬品など他の物流にも波及しました。一部のスーパーでは商品棚が空になり、欠品による販売機会の損失が発生し、とりわけ賞味期限の短い食品については、廃棄せざるを得ないケースもあり、経済的損失は極めて大きなものとなりました。

このように、物流は単なる「運ぶ」だけの機能ではなく、現代社会のあらゆる産業活動を支える“不可欠な基盤”であることが浮き彫りになりました。

出所:2025年5月21日|もう、物流なめてると、製造しても届きません!今、製造業に物流DXが必要な理由セミナー ものづくり太郎氏セミナースライドより抜粋

日本でも輸送力不足はすでに始まっている

日本国内における輸送力不足は、もはや将来の懸念ではなく、すでに多くの業界で現実の課題として顕在化しています。

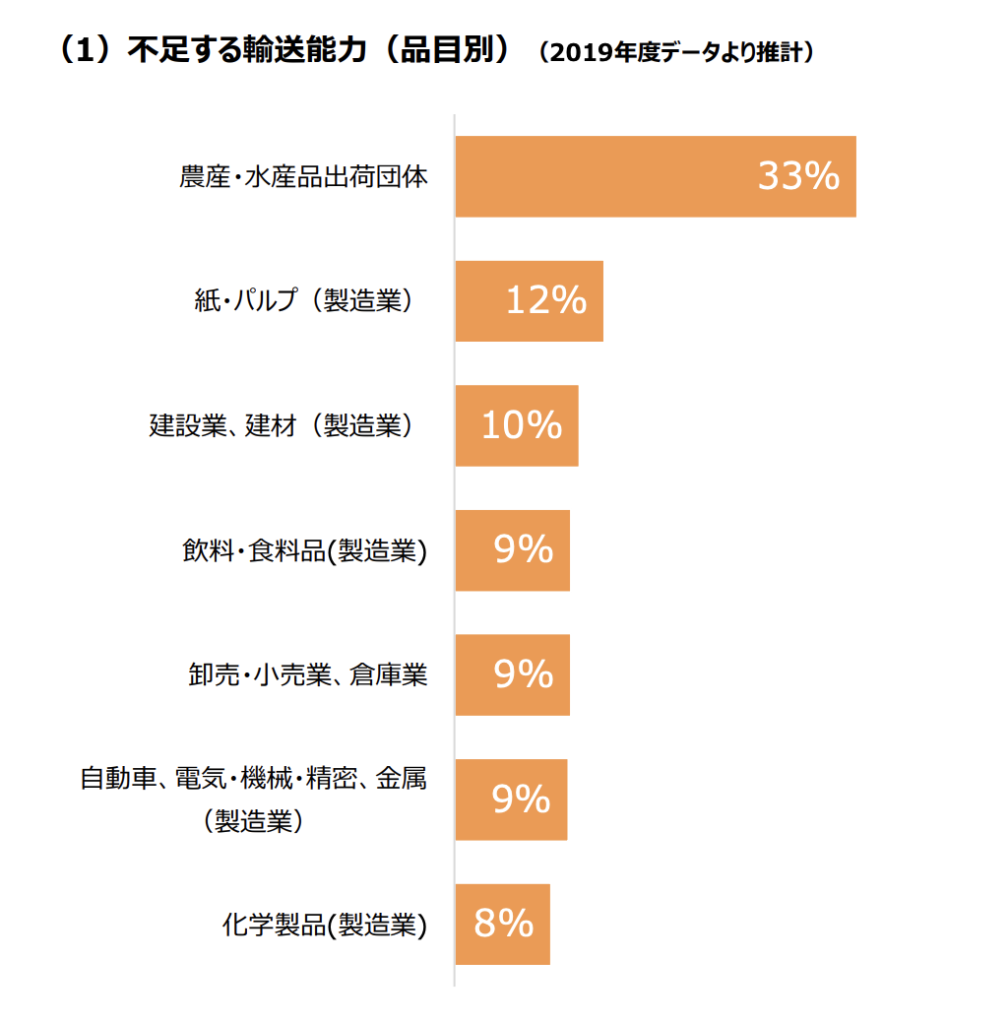

経済産業省が2019年度に発表したデータによれば、輸送能力の不足が最も深刻化する業種の多くは製造業と関係しています。

たとえば、建設業・建材業では輸送力の10%が不足すると予測されており、飲料・食品(9%)、自動車、電気・機械・精密、金属(9%)、化学製品(8%)といった、サプライチェーンが複雑な製造業領域でも高い不足率が見込まれています。

この試算は、「荷待ち」など非効率な運用が是正されなかった場合のシナリオに基づいており、企業側の対応が遅れた場合には、物流の逼迫が一層深刻化すると考えられています。

そして最も衝撃的なのは、2030年には9.4億トン分の輸送能力が不足するという試算です。これは前述した通り全体の34.1%の運送ギャップに相当し、荷物はあるのに「運ぶ手段がない」という状況が、社会全体に波及するリスクを示しています。

特に製造業は、原材料の調達から製品の出荷・納入まで、輸送に大きく依存しています。したがって、輸送力の不足はそのまま生産能力や販売機会の損失につながることを意味します。

製造現場ではDXが進む一方で、物流は後回しになってきた理由

ではなぜ、輸送力が低下しているにも関わらず、見直しが進んでこなかったのでしょうか。

背景には、物流を経営の中心ではなく、単なるコスト要因として捉える文化があるためです。このような認識は、物流が供給安定性・品質維持・顧客満足・ESG対応といった観点から経営に直結する領域であることを見落とさせてしまいます。

実際、Hacobuが実施したCLO実態調査リポートによると、従業員数1000名以上規模の荷主企業146社のうち、CLOを設置している企業は20%しかありませんでした。一方、欧米企業では物流の経営幹部職が存在していることが多く、物流を企業競争力の源泉と見なす文化が定着していると考えられます。

出所:今こそ、物流を「経営アジェンダ」化する2024リポート

EC時代が突きつける物流限界

2020年以降、新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに、オンライン購買行動が一気に広まりました。EC市場の拡大は、物流の在り方に大きな変化と負荷をもたらしています。

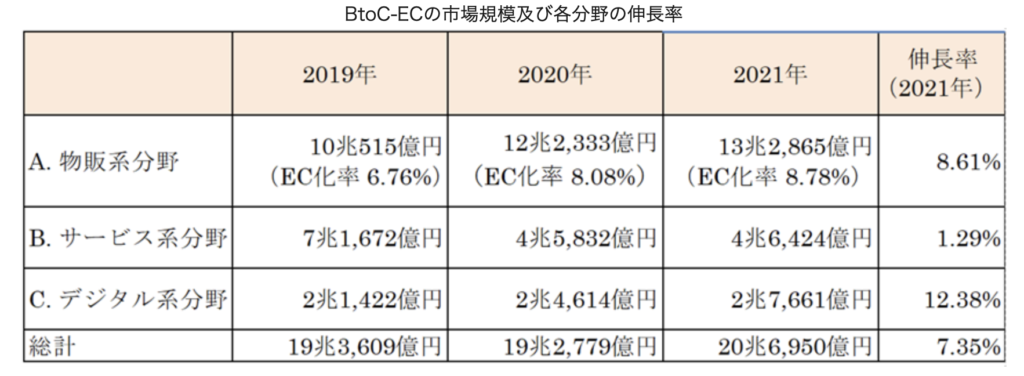

米国では、わずか3ヶ月で「過去10年分のEC普及が進んだ」とされるほど、急激な需要シフトが起こりました。日本国内においても同様に、宅配便取扱個数は急増。2014年から2019年の5年間で、宅配便の取り扱い個数は約7.1億個増加し、特にBtoC型の荷物が物流現場を圧迫する形となっています。

EC市場の成長はその後も続いており、2021年には物流系分野のBtoC-EC市場規模が13兆円を突破し、現在も同様の傾向が続いています。これにより「物流需要は明確に増加傾向にある」と見て間違いありません。

出所:経済産業省 BtoC-ECの市場規模及び各分野の伸長率から抜粋

しかし問題は、人材市場において物流需要の急増に対し、供給が追いついていないという点にあります。通常であれば、需要の増加が雇用創出につながる構造が期待されますが、物流現場では以下のような要因により労働供給の調整が効かない状況にあります。

- ドライバーの高齢化と若年層の人材不足

- 再配達・過剰梱包・即日配送など、高サービス要求への対応疲弊

- 単価が上がらない中でのコスト圧迫と採算悪化

輸送力不足の本質 ― 単なる人手不足では片付かない

物流業界が直面している「輸送力不足」は、単にドライバーが足りないという一言では片づけられない、複雑で構造的な問題です。

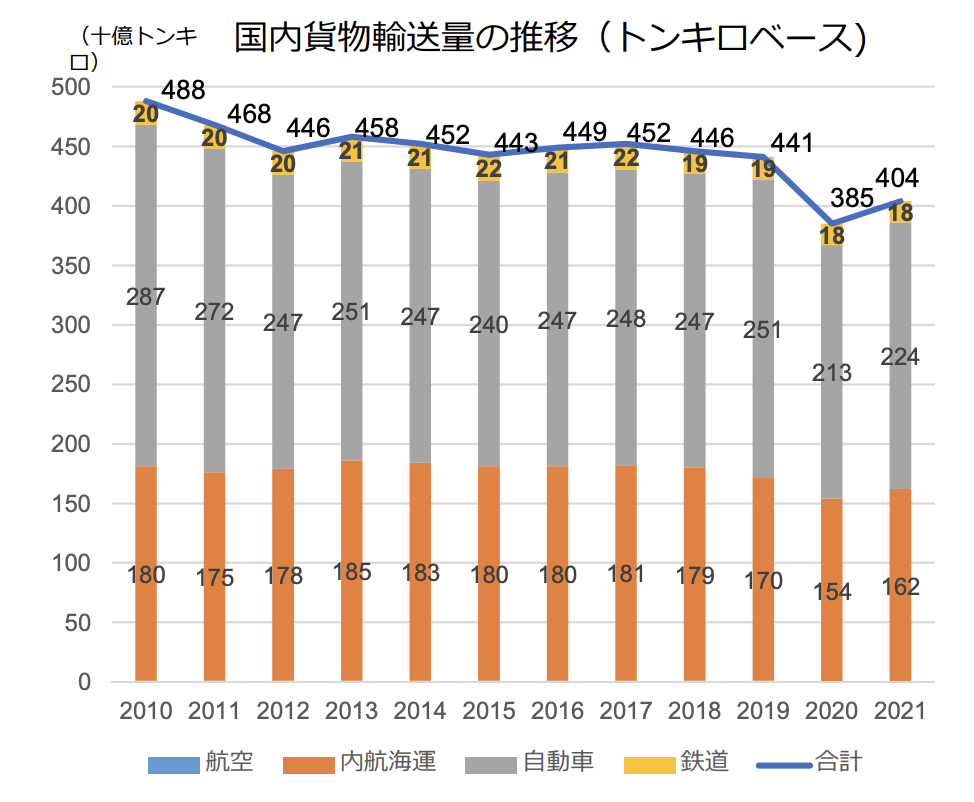

国土交通省の統計によれば、国内の貨物輸送量(トンベース)は平成10年をピークに減少傾向にあり、輸送の「総量」は縮小しています。一方で、運ぶ荷物の「個数」は増加を続けており、まさに「多品種少量時代」へと突入していることがわかります。

出所:国土交通省 貨物輸送の現況について(参考データ)から抜粋

この変化により、トラック1台あたりが運ぶ積載重量は年々低下しており、積載効率の悪化が進んでいます。グラフに見るとおり、トラックの積載率は2000年代から下降線をたどり、スカスカ状態で走っているトラックが常態化しているのが現実です。

これは物流業界にとって、二重の打撃を意味します。

- 需要(荷物の個数)はあるのに、単位あたりの運送効率が悪化する

- 人手・車両・時間は使っているのに、売上に結びつかない

つまり、輸送回数は増える一方で、「運ぶ重量」が減るという非効率な構造が固定化されつつあるのです。

このような状況下では、ドライバー一人ひとりの生産性が上がらず、単価の引き下げ圧力にもさらされることになります。実際、運送事業者の中には「配送件数は増えているのに、収益は上がらない」という声も多く聞かれます。では、なぜこのようなことが起こるのでしょうか?

背景には以下のような要因が絡んでいます:

- ECや多頻度納品による小口配送の増加

- 荷主ごとの個別対応(納品時間・納品単位の細分化)

- 積載計画や共同輸配送の標準化が進んでいない

- 情報連携・可視化の不足により、最適ルートが組めない

これらの要因が重なった結果、輸送力の「質的な不足」が進んでいるのです。ドライバーがいても、トラックがあっても、仕組みが整っていなければ「輸送力」として機能しない。それが、今の物流が抱える本質的な課題です。

この課題を解決するには、人手を補うだけでなく、仕組みの最適化・標準化・連携の仕組みづくりが不可欠です。次章では、その阻害要因の一つである「日本で標準化が進まない背景」について掘り下げていきます。

なぜ日本では物流の標準化が進まないのか?

物流の効率化において、標準化(Standardization)は最も基本的かつ効果的なアプローチの一つです。ところが、日本ではこの「標準化」が十分に進んでおらず、物流全体の非効率化を引き起こす温床となっています。

その象徴が、「パレット規格のバラつき」です。

日本国内のパレット標準化率はわずか約30%程度とされ、海外と比べて著しく低い水準にあります。比較として、韓国では70%、EUでは90%という高い標準化率を達成しており、国際物流との整合性にも差が広がっています。

欧州の物流現場では、1,200×800mmのユーロパレットを基軸に、サプライチェーン全体が設計されています。パレットが共通であれば、保管、搬送、積み替え、車両積載などすべての工程が効率化され、無駄な調整や個別対応が不要になります。

一方、日本の物流は、長らく「現場で何とかする」「都度調整する」ことに長けた柔軟性・現場対応力によって支えられてきたのではないでしょうか。これは強みでもある反面、標準化を遅らせる要因にもなっていると考えます。現場が個別対応で乗り切れてしまうがゆえに、「共通化」や「統一規格」の必要性が経営レベルで認識されにくいのです。

また、荷主や納入先の要求仕様が細かく、パレットや梱包仕様が案件ごとに異なるといった事情も、標準化の障壁となっています。加えて、取引先間での「誰が標準に合わせるか」といったどの立場が主導するか曖昧になりがちな点も、業界全体の足並みを揃えづらくしている要因です。

このように、日本では物流の現場に過度な調整力が求められ、それが非効率の固定化と構造的な改革の遅れを生んでいると考えます。

出所:2025年5月21日|もう、物流なめてると、製造しても届きません!今、製造業に物流DXが必要な理由セミナー ものづくり太郎氏セミナースライドより抜粋

標準化が進まないのは「パレット」だけではない ― 伝票・データも物流の足かせに

「標準化が進まない」のはパレットだけではありません。もっと根深く、かつ業務に与える影響が大きいのが、「伝票」と「受け渡しデータ」の非標準化です。

物流業界の99%は中小企業が担っており、伝票フォーマットや電子データの仕様は、発注元によって千差万別。たとえ同じ業務であっても、A社・B社・C社とそれぞれ形式や項目が異なる伝票が存在し、現場では個別に対応せざるを得ません。

こうした状況は、次のような複雑性と非効率を引き起こしています:

- 上流(発注側)が伝票形式を統一しないため、現場での手入力作業が発生

- 伝票データのばらつきにより、バッチ処理や自動連携が困難

- 倉庫・輸配送のオペレーションが複雑化し、人的ミスや処理遅延の温床に

さらに、伝票データが標準化されていないことは、EDI(Electronic Data Interchange)接続の障壁にもなっています。各社ごとに異なる電子データ形式に都度対応するためには、個社ごとのアレンジやソフトウェア連携が必要となり、「連携コスト」ばかりが膨らむ非効率な構造になっているのが現実です。

つまり、結局のところ、しわ寄せは現場の物流業務に来るのです。伝票や受け渡しデータが標準化されていない限り、トラックのシェアリングといった先進的な取り組みも、実現は困難です。

いかに効率的にモノを運べる仕組みを構築しても、その情報がバラバラでは全体最適は見込めません。

電子データの連携も遅れている ― FAX文化が物流の進化を阻止

物流の現場では今なお、人手による情報伝達が多くの場面で残り続けています。とくに、入出荷情報や伝票情報のやりとりにFAXが使われているというケースは珍しくなく、企業のDX推進において足かせとなっているのが実態です。

人の手を介する情報伝達には、次のような問題があります:

- 口頭や紙ベースのやりとりによる伝達ミス

- 宛先間違いや送信忘れといった宛先ミス

- データの手入力や転記によるタイムラグと業務負荷

- 情報の遅延により、倉庫や輸配送現場に混乱が発生

特に大きな課題となっているのが、電子データの標準化・自動連携の遅れです。データフォーマットが統一されていないことで、以下のような弊害が発生します。

- 企業間での共同輸配送や混載運行が困難になる

- 複数の荷主・拠点による倉庫の共同利用が進まない

- 空いている車両スペースがあっても、リアルタイムな荷物の融通ができない

結果として、物理的な輸送効率の向上を妨げる「情報の壁」が、あらゆる業務に横たわる形となっているのです。

近年では、一部の先進的な企業が入出荷情報をAPIやEDIで自動連携する取り組みを進めています。しかし、物流領域全体では依然として「FAXでのやり取り」「手書き伝票」が主流というケースも少なくありません。

これではいくら倉庫を自動化しても、「入り口と出口がアナログ」である限り、本質的な効率化は実現しません。

今こそ、「人が入力しないと回らない現場」からの脱却が求められています。物流の真のDXとは、現場オペレーションだけでなく、データと情報の流れをデジタルでつなぎ、再設計することに他なりません。

「FAX文化はもう十分」——それが現場の本音ではないでしょうか。

働き方改革が「物流の非効率」を加速させる要因に

2024年4月、トラックドライバーにも「時間外労働の上限規制(年960時間)」が適用され、物流領域はいよいよ“働き方改革”への見直しに突入しました。

従来、ドライバーは「自動車運転業務の特殊性」を理由に、他業種よりも長時間の労働が容認されてきましたが、今回の法改正によりこれまでの前提が大きく揺らぎました。

とくに影響が大きいのは、長距離輸送や都市間配送です。これまでは1人のドライバーが1日かけて届けていた荷物も、規制強化により「一気に運べない」状況が増加しつつあります。

その結果として生まれたのが、「中間倉庫の必要性」です。

配送範囲が狭まり、従来は拠点間で直送されていた貨物も、途中で倉庫を経由する“二段階配送”に切り替えざるを得ないケースが急増しています。この変更は、物流設計だけでなく現場のオペレーションにも大きな影響を及ぼします。

- 荷物の積み替え作業の発生

- 倉庫スペースの確保と管理負荷の増大

- ドライバーの待機時間・納品調整の複雑化

- 配送リードタイムの延長とサービスレベルの維持困難

本来、働き方改革は労働環境の改善を目的とした制度ですが、物流領域においては「業務の分断」「オペレーションの煩雑化」「最終的な現場負荷の増加」という副作用が顕在化しているのが実態です。

この構造的な課題を乗り越えるためには、やはり標準化と共有化が不可欠です。中間拠点の共同利用(倉庫のシェアリング)、積み替えや伝票処理の自動化、配送条件の見直しなどを通じて、オペレーション全体の再設計を進めていく必要があります。

中でも注目されるのは、「誰の負担を減らすべきか」という視点です。現在の流れでは、最終的な負荷がドライバーに集中している傾向があり、これがさらなる人材離れに拍車をかけています。

物流業界に押し寄せる構造的な低賃金・中抜き・デフレの連鎖

物流業界では今も人手不足が課題とされていますが、この問題は単なる一時的な労働力不足ではなく、構造的な問題が根底にあるため、短期的な回復が難しいという厳しい現実があります。

そもそも給与水準が低い

全国トラック協会の調査によれば、大型トラック運転手の年収は全産業平均と比べて40〜50万円ほど低く、中小型トラック運転手にいたってはさらに低い水準にとどまっています。体力・責任・拘束時間が求められるにもかかわらず、報酬が見合っていないという声が、現場からは多く上がっています。

多重下請け構造と中抜きの常態化

加えて、日本の物流は「荷主 → 元請 → 一次請け→ 二次請け → 実運送会社」といったような多層的な委託構造になっており、実際に運ぶ会社(=ドライバー)が得られる利益は極めて薄いのが実情です。こうした構造のもとでは、ドライバーの待遇改善が進みにくく、若年層がこの業界に魅力を感じない理由のひとつとなっています。

規制緩和と価格競争が引き起こした“デフレ化”

1990年代の規制緩和を境に、物流業界は新規参入が増加し、過度な価格競争とコーディネートビジネスの乱立が進みました。その結果、物流の価格は引き下げられ続け、「モノを運ぶ価値」が不当に低く評価されてきた側面があります。業務が標準化されていなければ、オペレーションには高度な調整・コーディネート力が求められますが、そのコストを正しく価格に転嫁できていないため、物流事業者側が不利な立場に立たされてきました。

運送事業者から荷主への運賃値上げ要請は確実に増加しているが・・?

国土交通省の調査によれば、2024年時点で荷主企業の8割が新たな運賃を掲示されたことがあると回答し、そのうち実に89%が値上げを受け入れているという結果が出ており、運送事業者から荷主への運賃値上げ要請は確実に増加しています。

出所:国土交通省 標準的運賃に係る実態調査結果について(令和6年度)より抜粋

このように、「運賃の値上げ要請は増えており」「企業もある程度は受け入れている」という現象だけを見ると、物流業界の経済的環境が改善しつつあるようにも見えます。しかし現実はそう単純ではありません。

物流コストの増加分を製品価格に反映できていない

実態としては、多くの企業が物流コストの増加分を製品価格に転嫁できていないのが現状です。値上げを受け入れたとしても、それを販売価格に反映できなければ、企業の利益は圧迫され続けます。

「人材確保」のための賃上げに踏み込めない

物流の持続可能性を確保するうえで欠かせないのが人材確保です。しかし、運送事業者の多くは利益率が低く、大幅な賃上げに踏み込めない構造にあります。

- ドライバーの年間労働時間は全産業平均より圧倒的に長く(約2,600時間超)

- それにもかかわらず、給与水準は全産業よりも低い

- 若者が集まらず、ドライバーの平均年齢は全産業平均より4歳以上高い

- このように、賃金と労働負荷のバランスが崩れた状態が長く続いているため、若年層からの敬遠が続き、業界の高齢化は加速しています。

背景にある「規制緩和の弊害」

この問題の根底には、1990年代から進められてきた物流業界への規制緩和があります。新規参入が増えたことで価格競争が激化し、長期的に物流サービスの「安売り」状態が続いた結果、業界全体の利益体質が弱まったのです。しかも、オペレーションが標準化されていないため、価格交渉における根拠づくりが難しく、現場の調整業務やドライバーの負担だけが増える構造になっています。

これからどうすれば良いの? 「運べない時代」に備える ― 見える化から始まる物流の再設計

物流領域が直面している課題は、単なる「人手不足」ではなく、「人に依存しすぎた構造の限界」によって引き起こされた、極めて構造的なボトルネックです。かつては供給の制約が工場内に存在していたものの、今やボトルネックは「工場外」、すなわち物流領域に移行しています。

このような環境下で、企業が持続的な競争力を確保するためには、物流をコストセンターとして捉えるのではなく、企業価値を左右する戦略領域として再設計していく必要があります。

まず「見える化」から始める

多くの企業にとっての第一歩は、現場の状態を正しく把握すること=可視化です。労働力の逼迫が進む中で、どこに非効率があり、何が属人化しており、どの工程がボトルネックになっているのか。これらを把握しなければ、どんな対策も思いつきにとどまり、根本解決には至りません。拠点ごとのオペレーションをデジタルでつなぎ、データで統一管理する仕組みを整備することが、真の物流DXへの入口です。

見える化した事例:

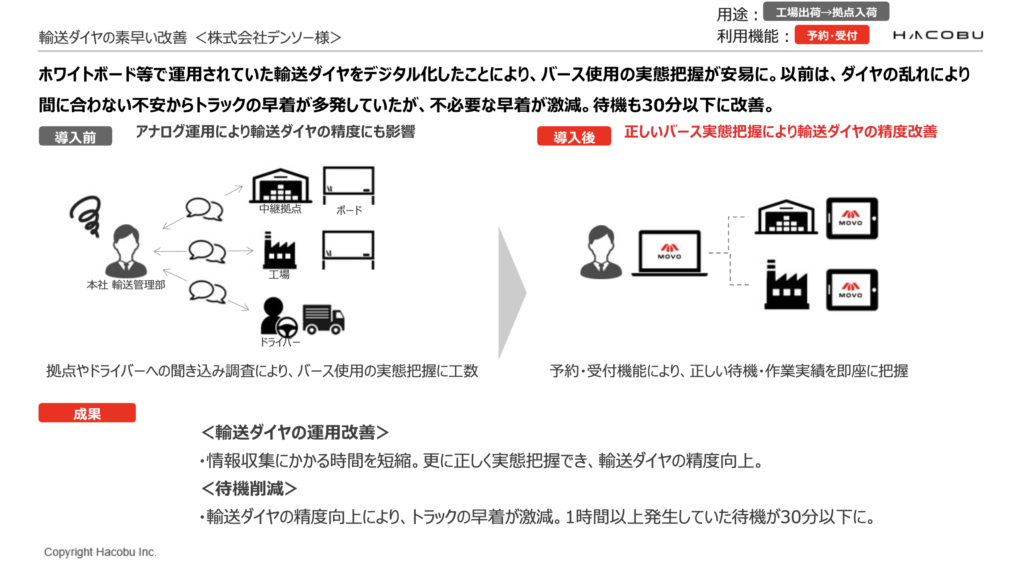

デンソー様ではこれまで、輸送ダイヤの管理をホワイトボードなどアナログな手段で行っていたため、不必要な早着や待機も多く、輸送ダイヤ自体の精度にも影響が出ている状況でした。そこでトラック予約受付サービスを導入し、車両の到着・滞在状況をリアルタイムに把握することで輸送ダイヤの精度の向上させることに成功。トラックの早着も減少し、1時間以上発生していた待機を30分以下にすることができました。

「人に頼らない運用」の仕組みづくりへ

可視化の先にあるのは、省人化・標準化・自動化の推進です。属人的な調整、電話やFAXによる情報伝達、個別最適の運用が限界を迎えている以上、“人がいなくても回る仕組み”への転換が必要不可欠です。

たとえば:

- 車両の到着・受付・誘導をリアルタイムに管理する仕組み

- 荷待ち・滞留の発生を予測し、事前に対処する仕組み

- 納品単位や伝票仕様の標準化、電子化による負荷軽減

- 倉庫や輸送リソースの共同利用・共配化の設計

省人化・自動化の事例:

花王様では「製造と物流の一体化」を掲げ、全社的な業務効率化と生産性向上に取り組まれています。中でも、豊橋工場の自動倉庫においてトラック予約受付サービスを導入し、車両到着時のナンバーを自動認識させ、あらかじめ予約された情報と連携することで、適切なバースへの自動誘導を実現しました。従来人手で行っていた車両誘導や出荷準備のタイミング調整が不要となり、現場の滞在時間を大幅に削減することに成功しています。

「コンプライアンス」と「投資効果」の両立を

働き方改革による法規制への対応(=コンプライアンス)は避けられない一方で、それを将来への投資機会と捉えるかどうかが、企業の分かれ道となります。単なる法対応で終わらせるのではなく、業務の標準化・共有化・見える化を同時に進めることで、業務負荷を下げつつ、競争力を高める攻めのDXにつなげることができます。

経営層の意思決定に物流を組み込む

最後に求められるのは、経営の視点に物流を取り込むことです。物流DXは、単なる「現場任せ」の業務改善ではなく、事業戦略・人材戦略・サステナビリティ戦略に直結する経営課題です。海外のようにCLO(Chief Logistics Officer)の設置を検討するなど、物流を意思決定レベルに引き上げる文化の醸成が、日本企業全体にとっての大きな転換点となるでしょう。

物流施設外の可視化ならMOVO Berth

MOVO Berth(ムーボ・バース)は、荷待ち・荷役の削減や生産性向上を実現できる6年連続シェアNo.1※のトラック予約受付システムです。既存の運用にマッチする豊富な機能と専任担当者による豊富なノウハウを活かした導入支援によって、運用定着まで伴走します。

*出典 デロイト トーマツ ミック経済研究所『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望【2025年度版】』https://mic-r.co.jp/mr/03650/ バース管理システム市場のベンダー別拠点数。本調査に参加した国内主要システム6社の拠点数合計をシェア100%とした場合のシェア *2. 利用者が「MOVO Berth」を利用する際に登録するドライバー電話番号の累計ID数

関連記事

お役立ち資料/ホワイトペーパー

記事検索

-

物流関連2法

-

特定荷主