スギ薬局グループ 杉浦社長は踏み込む 戦略物流が支え、売上高1兆円へ 常識覆す「届ける価値」づくりとは ~多層パートナーを巻き込む経営の実行力~

いま、物流の「常識」が揺らいでいる――。「商品が店舗に届くのは当たり前」という常識は、もはや通用しない。スギホールディングス代表取締役社長の杉浦克典氏は、その変化に強い危機感をいだく。「今後は『届けてもらえる』ことが付加価値になるはずです」

スギ薬局グループは売上高1兆円に迫るドラッグストア・調剤薬局チェーン。成長戦略の中心に新規出店を掲げ、年間100店舗以上の出店攻勢をかける。発祥の地である中部や関西を中心に、全国で2185店を数える(2025年2月現在)。

新規出店を確実に売り上げ増に結び付けるには、商品の安定供給を支える物流体制の構築が欠かせない。「届けてもらえる」体制づくりだ。

要は、全国33カ所に置く物流センターである。

取引先から仕入れた商品はまず、物流センターに持ち込まれ、そこから店舗に配送される。庫内作業や配送作業は複数の委託先に任せるのが基本。再委託先や再々委託先まで含めれば、物流パートナーは多数に及ぶ。

「物流センターはもとより、取引先や店舗にとっても持続可能な物流体制の構築を進めています。業務負担の軽減と物流業務の効率化の両立を目指しながら、物流センターと一体になって改革に取り組んでいます」(杉浦氏)

起点には、データを据える。「ロジスティクス改革には数値化が不可欠」(杉浦氏)という考え方からだ。杉浦氏は強調する。

「『届けてもらえる』体制づくりには、取引先をはじめ、庫内作業の委託先や配送作業の委託先など、多様なプレイヤーが関わっています。それらの協力を得ながら改革を進めるには、現状を正しく認識・共有することがまず大事です」

ロジスティクス改革では戦略性の向上も狙う。「物流はただの裏方ではありません。企業の競争力と持続可能性を左右する戦略分野です。だからこそ、経営者が率先して関与し、全社を巻き込むリーダーシップが必要です」(杉浦氏)

創業50年目にあたる2026年度には、売上高1兆円を目標に掲げるスギ薬局グループ。成長を支える戦略物流の要諦は、どこにあるのか――。

人口減少の局面にありながら、成長を続ける市場がある。ドラッグストア市場はその一つ。経済産業省「商業動態統計調査」によれば、2024年度のドラッグストア商品販売額は約9兆421億4700万円。前年度比6%の伸びを示す。

スギ薬局グループの成長はそれを遥かに上回る。2025年2月期の連結売上高は8780億21百万円。前期比17.9%もの伸びを見せる。新規出店はもとより、全国で調剤薬局を展開する阪神調剤グループを2024年9月に子会社化した点も効く。

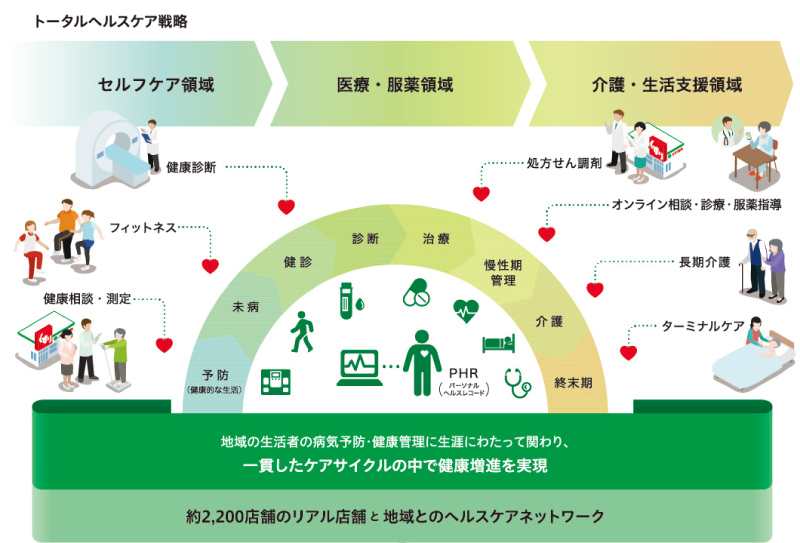

店舗網を広げながら取り組むのは、トータルヘルスケア戦略だ。この戦略は、未病や予防のセルフケア領域から、治療に向き合う医療・服薬領域、さらに介護・生活支援領域まで、どの健康状態でも顧客を支援する、という発想に立つ。

原点には、いまに受け継がれる創業の精神がある。

トータルヘルスケア戦略に デジタル投資惜しまぬ姿勢

創業は1976年。薬剤師2人が愛知県西尾市内で開業した処方箋調剤にも対応した、いまでいうドラッグストアが出発点である。「病院は3時間待ち、でも診察は3分という時代です。薬剤師として患者の声に耳を傾けることで地域社会に貢献したい――。そんな理念の下で創業しました」。杉浦氏は創業の理念を語る。

すぎうら・かつのり 岐阜薬科大学卒後、2003年ジョンソン・エンド・ジョンソン入社。2006年スギ薬局入社。常務取締役営業本部長、同事業本部長を経て2017年スギ薬局社長、2018年スギホールディングス副社長、2021年より現職

当時は店舗網を広げることが地域社会への貢献。しかし競合が登場してくると、その価値は相対的に下がっていく。「そこで改めて地域社会への貢献とは何かを考えました」と杉浦氏。結果、医療・服薬領域だけでなく、その前のセルフケア領域やその後の介護・生活支援領域まで一貫して支援していく発想に至ったという。

「セルフケア領域には、健康診断の結果に応じた次の行動をお客様に起こしてもらうように後押しするのが一例です。一方、介護・生活支援領域については、在宅療養中の患者さん向けに訪問調剤専門の拠点を展開しています」(杉浦氏)

戦略の実行を支えるのは、店舗の展開、行政との連携、デジタル技術の活用だ。

店舗の展開では、調剤薬局併設型を中心に据え、薬剤のトータルコンサルタントと言える薬剤師を配置してきた。また店舗には管理栄養士も配置し、栄養指導や健康相談にあたる。店舗展開は、これらの顧客接点を増やす狙いを持つ。さらに保健行政との連携を取ることで、とりわけセルフケア領域の提供価値を高める。

デジタル技術の活用では、一つには顧客接点の構築や継続を狙う。「創業以来、お客様との接点を大事にしてきました。デジタル技術の活用で店内作業の効率化を進めることで、薬剤師や管理栄養士など専門人財によるお客様対応に十分な時間を割けるようにしていきたいと考えています」。杉浦氏は思いを打ち明ける。

顧客向けアプリを通じたデジタルコミュニケーションの進化にも、杉浦氏は期待を寄せる。「お客様との接点はリアル店舗での来店時間というピンポイントに限りません。デジタル技術を活用すれば、場所や時間の制約を乗り越えることが可能です」。遠隔でのコミュニケーションが可能になれば、顧客接点はさらに広がる。

将来性を見込めるデジタル技術への投資を惜しまない姿勢は、リアル店舗の出店攻勢を支える物流ネットワークにも共通する。

各店舗への配送拠点である物流センターには、Hacobuが提供するトラック予約受付サービス「MOVO Berth」を導入する。2020年に2カ所で採用したのを皮切りに、ほかの拠点にも展開し、現在は全センターで導入済みだ。同社は物流領域を代表するスタートアップ。「持続可能な物流インフラを創る」をビジョンに掲げる。

狙いは、持続可能な物流体制の構築だ。

物流センターに納品する取引先はさまざま。一方、多くのセンターは運営を複数社に委託する。持続可能な物流体制の構築には、庫内作業を標準化したうえで、数値を基に現状に対する認識を共有することが欠かせない。

現状に対する認識を共有できれば、次は改善である。物流センターの運営に関する効率と品質という大きく2つの観点から、センター共通のKPIを5項目設定。それらのKPI達成に向けセンター運営の改善に取り組んだ。

KPIの一つが、「待機車両品質」。30分以上の待機車両の割合を示すものだ。「『MOVO Berth』導入前は、待機時間2時間以上の車両が約2割でした。導入後、データを基に削減に向けた改善に手を付けたところ、30分以上の車両はほぼなくなりました」と杉浦氏。庫内作業の標準化を先に済ませていたことが、センターの取り組みをほかのセンターに横展開していくうえで役立ったという。

パートナー側の恩恵も強調し 動態管理への協力取り付ける

物流センター共通のKPIは、表彰制度にも結び付く。センター運営を委託する会社や所属ドライバーの成果をKPIの達成度を基にたたえる表彰式を開催。対象者に杉浦氏自ら表彰状を手渡す機会を持つ。「店舗を対象とする表彰制度と同じ趣旨で運用しています。対象者はグループ会社や社員ではありませんが、ともに事業に取り組む物流パートナーの一員として感謝の気持ちを伝えています」(杉浦氏)

待機車両の削減が進む一方、センターから店舗までの配送は、効率化を図ろうにも実態を把握できていなかった。そこで、Hacobuが提供する動態管理システム「MOVO Fleet」を2023年に導入。店舗までの配送の実態把握に乗り出す。

そこには、荷主としての責任感がにじみ出る。「配送業務を任せる委託先から、さらに業務の委託を受ける再委託先や再々委託先に所属するドライバーの労働時間や生産性まで、当社が荷主として責任を持つべきです」と杉浦氏は強調する。

導入システムを決めるうえで重視したのは、現場の理解を得ることだ。配送業務の再委託先や再々委託先、さらにそこに所属するドライバーは、スギ薬局グループとは直接の契約関係にない。しかし実態把握には、協力は不可欠だ。

幸い「MOVO Fleet」は、ドライバーの特別な操作なしに動態管理が可能。ドライバーの負荷を最小に抑えられる。システム利用に必要なIDを再委託先や再々委託先の運送会社に発行すれば、運送会社側でドライバーの就業状況を把握できるほか、トラックの位置情報をリアルタイムで確認できることから災害時に円滑な対応を取れる、というメリットも見込まれる。それらが、現場の理解につながった。

「『MOVO Fleet』導入後は、店舗配送におけるドライバーの拘束時間や配送効率を可視化し、改善につなげています。取引先や物流パートナーの各社と取り組みを進めていくうえで、データは非常に重要な役割を担っています」(杉浦氏)

持続可能な物流体制の構築に向け、今後は協業にも力を入れる方針だ。

杉浦氏はこう訴える。「人手不足を前提に物流体制を構築していく必要があります。それには、全体最適を追求していくほかありません。競合であろうと、異業種であろうと、同じ志を持つ仲間を増やしていきたいと思います」

構想の一つは、取引先の倉庫と物流センターの共同化によって入荷の物流をなくすことだ。「店舗での需要予測の精度を上げ、発注の波動を抑えられれば、より計画的な物流の実現が可能です。商品の移動を最適化できそうです」(杉浦氏)

2024年8月、Hacobuが創設を発表した業界横断型の「物流ビッグデータラボ」には期待を持って参画する。同じ志を持つ仲間との出合いの場だ。

「全体最適を追求していくうえでは、企業の枠を超え協業していくことが重要です。テクノロジーやデータを活用しながら取り組んでいきたいと考えます」。物流ビッグデータラボへの参画に向けた意気込みを杉浦氏はこう言い切る。

スギ薬局では2025年3月、物流部をロジスティクス統括部に改め、機能を拡充した。より戦略的な部門へ進化させる狙いだ。「物流の課題には、商品企画、店舗運営、システムなど、多くの部門が密接に関わるため、全社視点で取り組む必要があります。従来の物流オペレーションに加え、海外調達、調剤薬の管理、プライベートブランド商品の生産管理など、新しい領域にも踏み込んでいきます」(杉浦氏)

全社視点とはつまり、経営視点。「ロジスティクス統括部については、組織体制と権限を明確に定める一方、将来の経営を担う視点を持った人財を配置していきます」。持続可能な物流体制の構築に向け、杉浦氏はリーダーシップを発揮し続ける。

取材を終えて

初回の打ち合わせでお会いしてすぐに、弊社の信念である「Data-Driven Logisticsが社会課題を解決する」に共感いただいたことを、今でも鮮明に覚えております。待機問題が社会課題として広く認識される以前から、MOVO Berthをご活用いただき、取り組みを進めていただいておりました。本日のインタビューを通じて、そうした活動の源泉が、杉浦社長の「接点(関係性)を重視する経営思想」にあることを、改めて認識いたしました。荷主としてドライバーを表彰されていること、またMOVO Fleetを活用してドライバーの皆さまの労働時間短縮に取り組まれていることは、他業界にも展開可能な好事例であると感じております。今後の「接点への貢献」においても、テクノロジーの面から引き続きご支援させていただきます。

株式会社Hacobu 代表取締役社⻑CEO 佐々⽊ 太郎

関連記事

-

COLUMNトラックバースの課題を解決するトラック予約受付システムの特徴を解説!

COLUMNトラックバースの課題を解決するトラック予約受付システムの特徴を解説!更新日 2026.02.03

-

COLUMNスギ薬局グループ 杉浦社長は踏み込む 戦略物流が支え、売上高1兆円へ 常識覆す「届ける価値」づくりとは ~多層パートナーを巻き込む経営の実行力~

COLUMNスギ薬局グループ 杉浦社長は踏み込む 戦略物流が支え、売上高1兆円へ 常識覆す「届ける価値」づくりとは ~多層パートナーを巻き込む経営の実行力~更新日 2025.11.28

-

COLUMNGPSでトラックの車両位置情報をリアルタイムに把握できる『動態管理システム』とは?

COLUMNGPSでトラックの車両位置情報をリアルタイムに把握できる『動態管理システム』とは?更新日 2026.01.26

-

COLUMN三菱食品 京谷社長が激白 物流改革とは、つまり持続可能性への挑戦 ~全国の物流拠点376カ所、配送車両約7600台を“最適化”せよ~

COLUMN三菱食品 京谷社長が激白 物流改革とは、つまり持続可能性への挑戦 ~全国の物流拠点376カ所、配送車両約7600台を“最適化”せよ~更新日 2025.11.28

お役立ち資料/ホワイトペーパー

記事検索

-

物流関連2法

-

特定荷主