アスクル 吉岡社長の責任感 テクノロジー活用を輸配送へ拡大、迷いのない投資の真意 ~関西最大級の物流拠点にトラックの大行列、解消への奮闘~

「これは、いかん!」。EC通販大手のアスクルが2018年2月、大阪府吹田市内で稼働を始めた物流拠点「ASKUL関西DC(旧:AVC関西、以降「関西DC)」で恐れていたことが起きた。商品納入用トラックが、ずらりと列をなしたのである。

関西DCは当時展開していた全国8カ所の物流拠点の中でも最大規模。流通業1社単独の物流拠点としても関西最大級の規模を誇っていた。延べ床面積は約16万5000㎡。最大出荷能力は年間1000億円にも達する。

取扱商品は、あらゆる仕事場やくらしに必要な商品でオフィス用品や作業・研究用品、医療機器、医薬品、個人向け食料品や日用品など。「ここなら、商品をいくらでも置ける」「ここなら、商品をまとめて全部出せる」。規模の大きさと能力の高さに経営陣は満足と期待を抱いた。

もともと限られた商品を高い回転率で出荷するというビジネスモデル。関西DCの全面稼働を境に、商品の最小管理単位であるSKUの拡大に踏み切る方針だった。それには入荷能力の引き上げも求められる。

そこに、予想を上回る納品ラッシュだ。

納品の受付は先着順。サプライヤー側は早めの順番を確保しようと、多くが朝早い時間帯に殺到する。それが、大行列を生んだ。

物流拠点では、最新鋭の機器を取りそろえ、自動化を推し進めていた。入荷した商品の自動倉庫への保管、注文に応じたピッキングや荷合わせ、出荷に向けた梱包……。多くの作業を機械に置き換えていた。

しかし、テクノロジー活用は物流拠点内がメイン、輸配送は取り残されていた。「アナログ業務が多く、コストも硬直化していた工程でした。可視化を通じて最適化を図る必要がありました」。代表取締役社長CEOの吉岡晃氏は振り返る。

この出来事をきっかけに、テクノロジー活用を輸配送にも広げる。まずは、目の前の課題であるトラックの行列解消に挑んだのである。

よしおか・あきら 1992年青山学院大学理工学部卒、西洋環境開発入社。2001年アスクル入社。医療介護施設向け通販を立ち上げ、収益化を実現。2012年取締役就任、個人向け通販「LOHACO」の立ち上げからCOO(最高執行責任者)として従事。2019年8月より現職。フィード取締役兼任

社名の由来は、「明日来る」。注文した商品が、早ければ当日、遅くても明日には来る。会社側から見れば、サービスの要は「届ける」だ。

「だからこそ、物流は当社のサービスそのものです。いまでは普通の『明日届ける』を、創業時の30年前から実現しています」。吉岡氏は力説する。

社名と同じ法人向けサービス「ASKUL」を起点に、2012年10月には個人向けサービス「LOHACO」をLINEヤフーの協力を得ながら展開。取扱商品の点数を増やしながらサービス提供エリアを広げ、安定的な成長を遂げてきた。

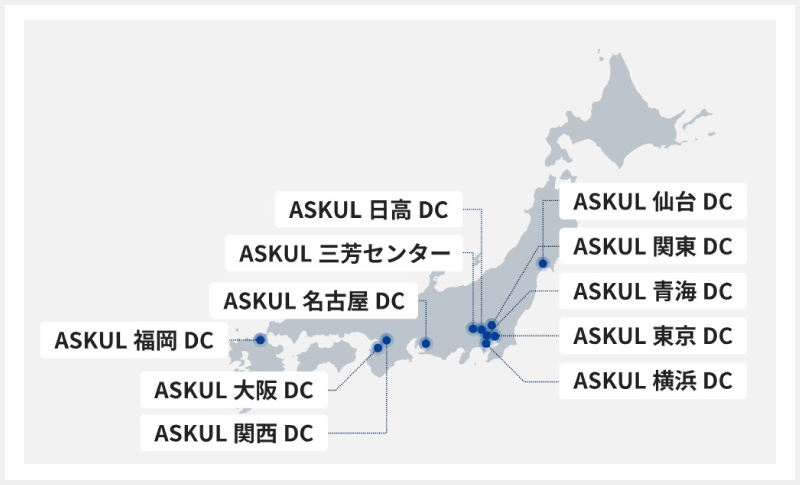

売上高は4,716億円(連結 2024年5月期)。成長を支えてきた資源の一つが、物流拠点だ。3大都市圏9カ所に仙台・福岡の2カ所を加えた全国11カ所。100%出資の物流子会社、ASKUL LOGISTが、拠点全ての運営を担う。

そこでは、売り上げ成長を支えてきたもう一つの資源であるデータを通じた物流の可視化に取り組む。その典型が、冒頭の関西DCでの取り組みだ。

物流は自分ごとの自覚を持って テクノロジー投資に迷いなし

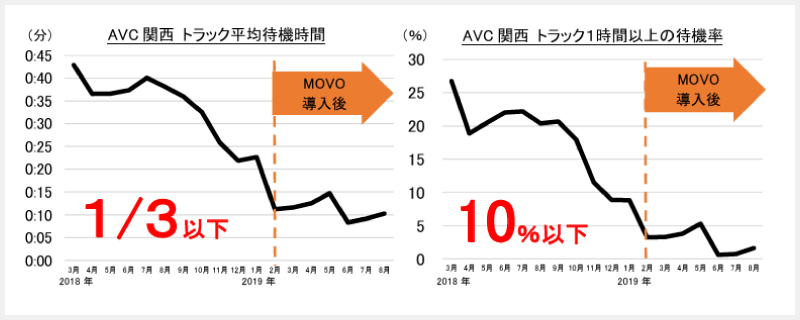

2018年11月、Hacobuが提供するトラック受付予約サービス「MOVO Berth」の導入を決め、待機行列の解消に乗り出した。問題発覚から9カ月間、さまざまな対策を検討した末、機能の多様性や運用上の柔軟性を評価した。その後、2019年2月に同サービスを導入すると、平均待機時間は全面稼働時に比べ3分の1以下に短くなり、1時間以上の待機率は同10%以下まで下がるなど、明確な効果を上げた。

データ活用の成果は、これにとどまらない。先着順の納品受付を予約制に改めたことで、何が、いつ、どの程度、入荷するのか、物流拠点側で事前に把握できるようになる。そのデータを、拠点内の生産性向上に結び付けたのである。

これらの成果が、ほかの物流拠点への展開につながる。2021年3月には当初の予定通り、トラック予約受付サービス「MOVO Berth」の全拠点導入を済ませた。

物流の可視化のための手段には、同じくHacobuが提供する配車受発注・管理サービス「MOVO Vista」も利用する。物流子会社のASKUL LOGISTが同社の配送拠点で2021年4月に導入したのを皮切りに、2025年1月には、同社の全配送拠点である15カ所全てに「MOVO Vista」を導入する方針を明らかにしたのである。

ASKUL LOGISTが配車受発注・管理サービスを利用する意義を荷主企業の立場で吉岡氏はこうみる。「ドライバーは伝票を見て、どこをどう回るか、それには荷物をどう積むか、独自に判断します。まさに職人技です。しかし少子高齢化が加速する時代、それではサステナブルになりません。同じことを誰もが判断できる支援ツールが必要です」。

テクノロジーへの投資に迷いはない。「往々にして物流やITは外注されることが多いのではと思います。しかし当社は自社内製メインで行っております。『届ける』をサービスの要としているだけに、お客様からいただくご要望は、お届けに対するご要望のほうが品揃えのご要望より多いくらいです。経営は自ずとそれらの声に向き合うことになります」(吉岡氏)。

一言で言えば、物流は自分ごとであるという自覚の強さ。グループとして顧客にどのような価値を提供するのか――そこに、判断軸を置いてきた。「お客様のために進化する」を企業DNAとして受け継ぐというだけのことはある。

では、物流の可視化は顧客にどのような価値を提供するのか。

その一つは、顧客の満足度向上。まさに「お客様のため」である。創業当時から掲げる「翌日配送」という迅速性は、その象徴だ。可視化によって配送効率を高め、より早く「届ける」を追求してきた。

もう一つは、物流の重複をなくすこと。「お客様にとっても物流現場にとっても同じ宛先の荷物は一つにまとめたい。荷物の箱がいくつも届くと煩わしいし、段ボールを処分する手間もかかります」と吉岡氏。

物流を減らすことは、社会負荷の低減にもつながる。

「早く『届ける』ことだけが物流の正義かと言えば、そんなことはない。物流を減らすことは、サービスの担い手の労働負荷を減らすことにつながり、さらに環境負荷の低減にもつながります。社会負荷の低減も、物流の正義と考えております」(吉岡氏)。

そう考えるようになった遠因は、宅配クライシスにある。

2017年4月、大手ECが食料品や日用品などを最短4時間(当時)で配達するサービスを始める一方、大手配送企業が「デリバリー事業の構造改革」として宅配便の総量コントロールや基本運賃の値上げを打ち出した。短時間の配送サービスが利用されるようになる中、配送事業者が悲鳴を上げ出したのである。

物流ビッグデータラボに 参画垣根を超えた連携へのハブに

当時の状況を吉岡氏はこう思い起こす。「各物流拠点では、現場に労働負荷が掛かりすぎ、状況を打開する必要があると感じていました。これではサステナブルな物流とは言えない。ただ、SNSでは気になる投稿が目に付きました」。

その投稿とは、大手ECが発表した新サービスに関するもの。「ここまで短時間で届けるとなると配達員の労働負荷は重そう、という物流を担うみなさんへの同情の声が思いのほか多く上がっていたのです。想定外の反響に驚きました」(吉岡氏)。

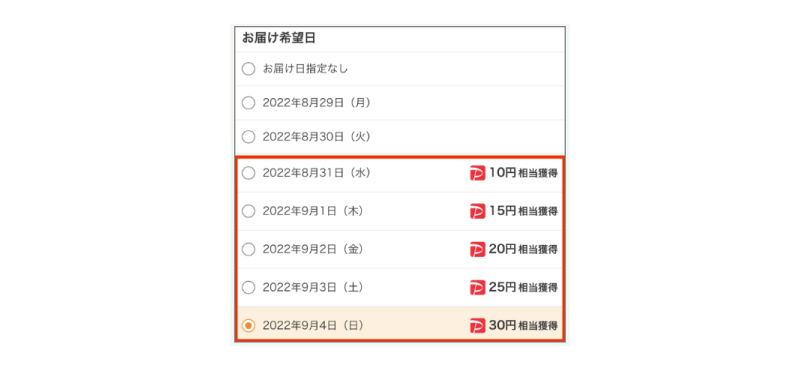

5年後には、こうした出来事から新しい試みを発想する。2022年8月から個人向けサービス「LOHACO」で実証実験を始めた「おトク指定便」だ。注文商品の届け日を最短届け日以降の遅めの日付に指定すると、スマートフォンの決済サービス「PayPayポイント」が獲得できる、という仕組みである。

「少しでも早く『届ける』ことだけが本当に求められていることなのか、お客様の判断に委ねて平準化を図ろう、という趣旨で始めたところ、半数は最短届け日より遅くてよい、と。しかも、約50 %のお客様が「おトク指定便」の趣旨に賛同、という結果でした」(吉岡氏)。

平準化の見通しが立ったことから、2023年4月に「おトク指定便」の本格展開に踏み切る。同じ4月には、不在時に玄関前に荷物を置く「置き配」サービスを標準設定。不在再配送による二酸化炭素(CO2)排出の削減も同時に目指した。

追い求めるテーマはいま、配送効率の向上だけではない。社会負荷の低減もまた、重要なテーマである。目指すは、サステナブルな物流だ。

「そうなると、個社の取り組みだけでは実現し切れない。産業界全体の取り組みにしていく必要があります。企業間・業界間の連携も求められます」。吉岡氏は個社の取り組みを社会に発信し、産業界全体に広げる必要性を指摘する。

期待するのは、Hacobuが2024年8月に創設した「物流ビッグデータラボ」だ。参画企業間で物流データを共有し、物流の社会課題に向き合う。企業や業界の垣根を超えた共同輸配送は目指すゴールの一つ。参画企業には、アスクル、キリンビバレッジ、スギ薬局、日本製紙、YKK APの各社が名前を連ねる。

データの価値に目を向け、それを社会益につなげていく――。「物流ビッグデータラボ」のハブとしての役割を吉岡氏は高く評価し、参画を決めた。

「独自のノウハウや情報を持つ企業をつなぎ、新しい価値を生み出す場です。私たちとしても、そういう場を活用しない手はありません。Hacobuという企業そのものが、『物流業界のサステナブルハブ』ですからね」

今後、配送効率の向上と社会負荷の低減をトレードオンさせていく必要性はいま以上に高まる。そこで大きな役割を果たすのはAIだ。「AIをどれだけ活用できるかがカギを握ります。先んじて取り入れ、試行錯誤を重ねていきたい」(吉岡氏)。

テクノロジー投資には将来的にも前向きだが、そこで忘れないようにすべき点を吉岡氏は同時に強調する。それは、倫理観。社会価値への眼差しだ。

「『置き配』サービスの登場は社会負荷の低減に貢献しています。これからは『届ける』価値も多様なニーズのもとで再定義されていくと思います。お客様への価値創造にあたっては、倫理観を常に持ち続け、自問していく必要があるのではないでしょうか」(吉岡氏)

サステナブルな物流への思いには、自分ごとゆえの責任感が満ちる。

取材を終えて

アスクルほど、物流を自らのコアコンピタンスと位置づけ、常に新しいトライをする会社は他にないのではないかと感じます。そして、そのことに対して吉岡社長には全く迷いがない。他社がやっているから、という言葉を聞いたことがない。「お客様のために進化する」という信念を軸に、その為に必要な投資はリスクをとってでもする。その姿勢が実に爽快でした。

株式会社Hacobu 代表取締役社⻑CEO 佐々⽊ 太郎

関連記事

-

COLUMNトラックバースの課題を解決するトラック予約受付システムの特徴を解説!

COLUMNトラックバースの課題を解決するトラック予約受付システムの特徴を解説!更新日 2026.02.03

-

COLUMNスギ薬局グループ 杉浦社長は踏み込む 戦略物流が支え、売上高1兆円へ 常識覆す「届ける価値」づくりとは ~多層パートナーを巻き込む経営の実行力~

COLUMNスギ薬局グループ 杉浦社長は踏み込む 戦略物流が支え、売上高1兆円へ 常識覆す「届ける価値」づくりとは ~多層パートナーを巻き込む経営の実行力~更新日 2025.11.28

-

COLUMNGPSでトラックの車両位置情報をリアルタイムに把握できる『動態管理システム』とは?

COLUMNGPSでトラックの車両位置情報をリアルタイムに把握できる『動態管理システム』とは?更新日 2026.01.26

-

COLUMN三菱食品 京谷社長が激白 物流改革とは、つまり持続可能性への挑戦 ~全国の物流拠点376カ所、配送車両約7600台を“最適化”せよ~

COLUMN三菱食品 京谷社長が激白 物流改革とは、つまり持続可能性への挑戦 ~全国の物流拠点376カ所、配送車両約7600台を“最適化”せよ~更新日 2025.11.28

お役立ち資料/ホワイトペーパー

記事検索

-

物流関連2法

-

特定荷主