三菱食品 京谷社長が激白 物流改革とは、つまり持続可能性への挑戦 ~全国の物流拠点376カ所、配送車両約7600台を“最適化”せよ~

物流は生命線――。そう言い切る企業がある。創業100年の老舗食品卸、三菱食品だ。その心は、食品卸というビジネスの使命にある。「国民生活に欠かせない食品を、最も効率的なチャネルを通じて消費者に届ける。それが、私たちのミッションです」。代表取締役社長の京谷裕氏は力強く説く。

ところが、物流の持続可能性が危ぶまれ、ミッションの達成に向かい風が吹く。しかも、単価の低い食品はコストの吸収力に欠ける。値上げ要請に応えられず、輸配送業務を委託する協力会社に手を引かれれば、窮地に陥る。「輸配送できないでは済まされません。誰よりも主体的に物流改革に取り組む必要があります」(京谷氏)。

改革への打ち手は、次々に繰り出してきた。

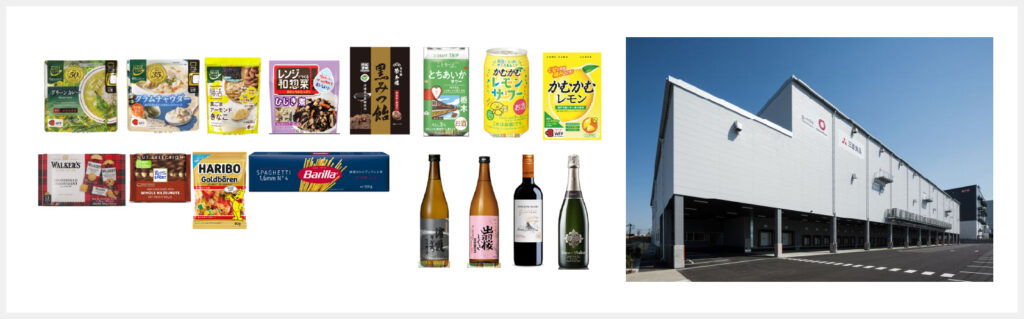

輸配送の可視化を皮切りにデジタル活用に力を入れ、データを基に輸配送の全体最適を追求できる体制を整えた。さらに、食品卸の枠を超えた消費財デマンドチェーンの構築をにらみ、100%出資の新設子会社に物流事業を切り離す一方、化粧品・日用品卸のPALTACとの連携・協働を決めた。

大胆な意思決定を支えるのは、物流改革は最重要の経営アジェンダという強い信念だ。「改革にはお金も時間も人材もいる。ただ、それらをコストと捉えると、手を出しづらい。将来の競争力を生む投資と捉えたい。投資効果は、コストの削減だけでなく、顧客体験の向上や環境負荷の低減にまで及ぶはずです」(京谷氏)。

向かい風を受けながらも大胆な意思決定を下せた理由は、ほかにもある。それは一体、何なのか――。京谷氏への取材からひも解いていこう。

この4月、三菱食品グループで物流関連の2つの組織・役職が動き始めた。一つは、100%出資の子会社として物流事業を引き継ぐベスト・ロジスティクス・パートナーズ(BLP)。もう一つは、常務執行役員SCM統括が兼務する物流統括管理者(CLO)だ。CLOは一定規模の荷主企業に2026年4月から設置が義務付けられる役職。同社ではいち早く、1年前倒しで設置に乗り出したのである。

BLPの設立にもSCM統括兼CLOの設置にも、物流に対する三菱食品の向き合い方が明確に表れる。それは、物流はコストではなく投資、という姿勢だ。

「物流部門は輸配送業務を委託する協力会社を相手に業務管理を担当してきました。それだけに、コストセンターと位置付けられがちです。しかし本来、最重要の経営アジェンダとして輸配送の戦略的な最適化を追求するのが、その役割。私たちはプロフィットセンターと位置付けています」。京谷氏は強調する。

その役割を担うのが、新会社のBLPである。親会社の三菱食品が担当してきた物流事業を引き継いだうえで、事業分野を食品以外にまで広げ、食品卸の枠を超えた消費財デマンドチェーンの創出に結び付ける。物流環境の変化をテコに新たなビジネスモデルを生み出し、物流事業を成長ドライバーに育て上げる。

またSCM統括やCLOの任務も、物流部門の責任者とは異なる。「部門責任者の任務が、もっぱらコストコントロールであるのに対し、SCM統括やCLOの任務は、コスト、品質、持続可能性の3つを勘案し、全体最適を図ること。荷主企業に持続可能性の維持を求める社会的な要請が強まる中、兼務体制を決めました」(京谷氏)。

きょうや・ゆたか 1984年三菱商事入社。2014年執行役員生活原料本部長、16年常務執行役員生活産業グループCEO、19年常務執行役員コンシューマー産業グループ CEOを経て、21年三菱食品代表取締役社長に就任。東京都出身。

デジタル活用で輸配送をまず可視化 科学的な意思決定を支援する体制を

2つの組織・役職には、共通の思いを込める。「いま取り組んでいる物流改革をより迅速に進めてほしい。SCM統括兼CLOには、BLPとの連携で改革の加速化を推し進めるように伝えています」。京谷氏は思いを打ち明ける。

物流環境の先行き見通しに抱く危機感は、強い。

背景には人手不足がある。トラックドライバーをはじめ、倉庫内でフォークリフトを操作する人材や冷蔵・冷凍庫内で作業を担当する人材など、物流業務に従事する人手は今後、不足が見込まれる。2024年4月、時間外労働の上限規制が適用されるようにもなり、従来のオペレーションが通用しない時代を迎えた。

物流の持続可能性を今後保証できなくなる――。京谷氏はそうした危機感から、物流改革を経営の最重要アジェンダに位置付けてきた。「人口減少はますます加速化します。過去には経験のないことです。そのため、将来を予測しづらい。不確実性の高い環境の下、課題に向き合っていく必要にも迫られています」。

改革の狙いは、持続可能な物流体制を構築し、維持・強化し続けること。改革に終わりはなく、体制の維持・強化が常に求められる。

体制構築に向けまず手を付けたのは、輸配送の可視化である。輸配送の状況はもともと、トラックドライバーの架電やショートメッセージで把握していた。2022年度以降、それをオンライン上でリアルタイムに把握できる仕組みを導入した。この可視化によって、配送車両を拠点相互に融通し合えるようになる。

その仕組みとは、Hacobuが提供する動態管理サービス「MOVO Fleet(ムーボ・フリート)」だ。輸配送業務を委託する協力会社の配送車両にGPS端末を取り付けるだけで、動態データを取得できる。一般的な輸配送管理システムで必要なトラックドライバーの教育や操作が、この仕組みでは不要。協力会社側は受け入れやすい。

全国の物流拠点は376カ所。配送車両は1日約7600台に及ぶ。このうち首都圏を中心とする拠点に出入りする車両約3000台に「MOVO Fleet」を導入済み。「今後も導入を拡大していく方針です」と京谷氏は意欲的だ。

配送車両の動態データを蓄積していくと、膨大な運行実績データが得られる。三菱食品は次に、その活用に目を向けた。2024年2月からは、Hacobuが開発した共同輸配送支援サービス「MOVO X-Data(ムーボ・クロスデータ)」のプロトタイプを用いて共同実証に取り組み、配送計画の効率化まで可能にする一元管理の体制を整えた。

「ベテランの運行管理者が経験と勘で限られたエリアの輸配送を効率化しても、それでは持続可能とは言えません。そこで、デジタル活用をさらに進め、誰もがより広いエリアで効率化を実現できる体制を整えました。『MOVO X-Data』を用いた一元管理の体制の下、科学的な意思決定が可能になったのです」(京谷氏)。

経営トップの関与で異業界との協業 ゆくゆくはデジタルツインの構築へ

こうしたデジタル活用を通じた効率化と並行して、共同配送を通じた効率化にも取り組む。協業相手の第一号は、化粧品・日用品卸のPALTACだ。2025年1月、①既存物流拠点の活用②共同配送の推進③共同物流センターの検討④物流DXの共同研究――という4つをテーマに掲げ、連携・協働に向けた基本合意を交わした。

食品と日用品の相性はいい。業界は異なるが、商品を届ける先は、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストアなど、小売り店舗やその物流拠点で互いに重なり合う。ところが、物流のネットワークは全く異なる。そこで、両社が連携・協働し、物流資産やノウハウの相互利活用の可能性を探る。

業界の垣根を超えた協業は、経営トップの関与で実現した。

「連携・協働の意向は現場にもありました。ただ、会社間で四つに組んで進めていくにはやはり、現場主導ではなく、経営トップの関与が欠かせません。トップ同士で話し合ったところ、全体最適を目指そう、と思いが一致しました。より大きな効果がより早く表れてほしい」と京谷氏は言葉に力を込める。

この連携・協働でも、輸配送の可視化や効率化に向け、デジタル活用を推し進める。並行して業界の垣根を超えた協業相手をさらに広げ、ゆくゆくは物流に関するデジタルツインの構築を目指す。「仮想空間上でシミュレーションを繰り返し、配送計画の最適化を瞬時に実現する未来像を描いています」(京谷氏)。

「MOVO Fleet」や「MOVO X-Data」の提供元であるHacobuはまさに、そうした未来像の実現に向けたパートナー。京谷氏は「物流改革をデジタル技術の側面で支えてくれるのが、Hacobuです。同社なしには、デジタルツインの構築は実現できません。大きな期待を寄せています」と厚い信頼を置く。

物流改革に向け大胆な意思決定を下せた理由はまさに、その信頼にもある。

物流環境の変化は、ともすると環境の「悪化」と捉えられがちだ。コスト削減ばかりに目が向き、マイナス思考に陥る。環境の変化にどう対応すべきか、自分事として見すえようともしない。ところが三菱食品では、環境の変化をむしろビジネスチャンスと捉え、物流事業を成長ドライバーにさえ位置付ける。

「そこにはHacobuというパートナーの存在が利いています。希望的観測かもしれませんが、『選択肢はこれしかない』という改革路線を、同社のおかげで歩めています」と京谷氏は評価する。デジタル技術を駆使し、「持続可能な物流インフラを創る」をビジョンに掲げるHacobuの存在が、将来を明るく照らし出す。

物流改革とはつまり、持続可能性への挑戦。「私たちがHacobuとともに進めるこの挑戦に協業の可能性が見込めるなら、ぜひ一緒に物流改革に取り組みましょう。物流の未来を、皆で切り開いていく時代の幕開けです」。物流環境の変化をともに乗り越えていこうとする企業に、京谷氏は力強く呼び掛ける。

取材を終えて

京谷社長の大胆な意思決定にはいつも感銘を受けています。京谷社長が何度も「持続可能性」という言葉を口にされていたように、物流危機を乗り越えるためには他企業・他業界まで見据えた持続可能な仕組みづくりが重要であり、広い視野とリーダーシップが不可欠です。「日本中に食品を届ける」という使命とインフラを支える責任感がその源であると聞き、改めて心強く感じました。

株式会社Hacobu 代表取締役社⻑CEO 佐々⽊ 太郎

関連記事

-

COLUMNトラックバースの課題を解決するトラック予約受付システムの特徴を解説!

COLUMNトラックバースの課題を解決するトラック予約受付システムの特徴を解説!更新日 2026.02.03

-

COLUMNスギ薬局グループ 杉浦社長は踏み込む 戦略物流が支え、売上高1兆円へ 常識覆す「届ける価値」づくりとは ~多層パートナーを巻き込む経営の実行力~

COLUMNスギ薬局グループ 杉浦社長は踏み込む 戦略物流が支え、売上高1兆円へ 常識覆す「届ける価値」づくりとは ~多層パートナーを巻き込む経営の実行力~更新日 2025.11.28

-

COLUMNGPSでトラックの車両位置情報をリアルタイムに把握できる『動態管理システム』とは?

COLUMNGPSでトラックの車両位置情報をリアルタイムに把握できる『動態管理システム』とは?更新日 2026.01.26

-

COLUMN三菱食品 京谷社長が激白 物流改革とは、つまり持続可能性への挑戦 ~全国の物流拠点376カ所、配送車両約7600台を“最適化”せよ~

COLUMN三菱食品 京谷社長が激白 物流改革とは、つまり持続可能性への挑戦 ~全国の物流拠点376カ所、配送車両約7600台を“最適化”せよ~更新日 2025.11.28

お役立ち資料/ホワイトペーパー

記事検索

-

物流関連2法

-

特定荷主