物流体制の再構築を成功させる3つのステップ|内部・外部の最適バランスを見直す方法を解説

企業間物流のあり方はトラックドライバー不足などの制約を受け、従来の「外部化」の流れだけでは立ち行かなくなりつつあります。本記事では、物流体制に関する変化や再構築をする上で重要なステップなどについて、物流DXパートナーのHacobuが解説します。

株式会社Hacobuでは「運ぶを最適化する」をミッションとして掲げ、物流管理ソリューション「MOVO」と、物流DXコンサルティングサービスの「Hacobu Strategy」を提供しています。

目次

いま再び問われる「外部化の常識」

これまで日本の企業間物流は、人口減少による貨物需要の縮小に加え、製造業の生産拠点が海外へ移転した影響を受けて、輸送量が徐々に減少してきました。輸送量が減る局面で荷主自らが車両や倉庫を保有し続けると、固定費が重くのしかかり、結果として製品1個あたりの物流コストが増加してしまいます。そのため、多くの企業は「外部の物流事業者に委託して固定費を変動費に置き換える」という選択を進めてきました。いわば、外部化こそが合理的という認識が長らく主流でした。

しかしながら、近年はトラックドライバーや倉庫内作業者の不足が深刻化し、委託先に頼むだけでは必ずしも荷物が運べないケースが増えています。つまり、「お願いすれば必ず運んでくれる」という外部化の前提が揺らいでおり、企業は物流機能をどこまで自社で担うべきか、改めて判断を迫られています。

物流体制のパターンと傾向

物流体制の4つのパターン

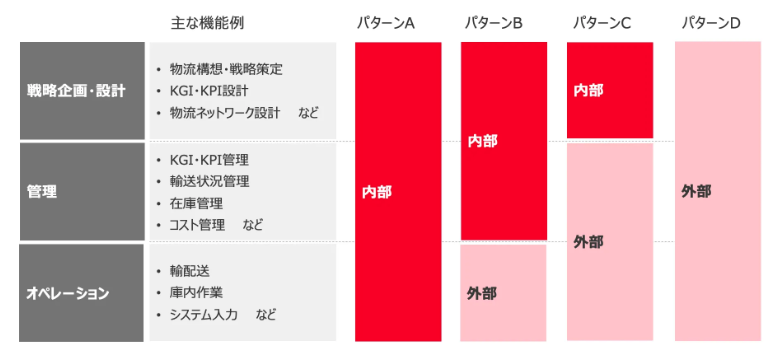

物流機能は、まず「戦略企画・設計」が経営戦略を踏まえて最適なネットワークや輸送モードを描き、「管理」が日々の輸配送計画や在庫の適正水準をモニタリングし、最後に「オペレーション」が実際に商品を運ぶ――この三つの層で成り立っています。そして、それぞれを内製するか外部に委ねるかによって、以下の4つの体制パターンが存在します。

パターンA:戦略企画・設計、管理、オペレーション全てを内部で持つ

パターンB:戦略企画・設計、管理を内部で持つ、オペレーションを外部委託

パターンC:戦略企画・設計を内部で持つ、管理、オペレーションを外部委託

パターンD:戦略企画・設計、管理、オペレーション全てを外部委託

外部化による運べないリスク

従来は、物流の全体像を社内で描き、その実行管理とオペレーションを外部に委託するパターンCが広く採用され、一部企業では物流機能をすべて外部委託するパターンDが採用されてきました。しかし、オペレーションを委託した場合、人手不足の顕在化による「運べないリスク」や物価高騰による「コスト上昇の要因が見えない」といった問題が生じやすくなっています。

こうしたリスクに備えるには、委託している物流事業者に対し、以下のような観点を自社で把握し、コントロールできる状況を整えることが不可欠です。委託先から輸送拒否や制約の通知を受けた際に、代替手段を講じることができるようにするためです。

- KGI・KPIを設定できていてそれを達成しているのか

- どれくらい運べなくなるリスクがあるのか

- どのような事象でコスト増加が発生しているのか

内部化への回帰

そのため、少なくとも管理を自社に引き戻すパターンBへ回帰する動きも見られます。また、ローリー車などの特殊車両を使う業界では、これらを運転できる人材が慢性的に不足しているため、外部の物流事業者だけでは需要をまかないきれず、最終的には荷主企業(または自社の物流子会社)が車両を保有し、実際の輸送業務まで担う──つまりパターンAに踏み切らざるを得ない場面も想定されます。

共同化という選択肢

また近年では、オペレーション領域における「他社との共同化」も進んでおり、機能の内部化・外部化の判断の際には共同化について検討することも重要になっています。

物流体制パターンごとの長所と短所

パターンAとBは、自社に機能を多く抱えるため固定費が増える点が避けられません。また、倉庫内作業者の安全管理やドライバーの運行管理など、荷主責任に加えて物流運営上の責任も増します。その一方で、リソースを確実に確保しやすく、運べないリスクの低減につながる点が魅力です。さらに、KGIやKPIを自社で設定し、達成状況を細かく把握できるため、コスト構造や運行状況の透明性も高まります。

一方、パターンCとDはコストを変動費化しやすく、物流費を需要変動に合わせて柔軟にコントロールできます。ただし、コストの内訳や運行計画がブラックボックス化しやすく、値上げ要求やトラック・物流Gメンの指摘を受けた際に迅速な打ち手を講じにくいという課題があります。また、外部委託先に安全管理や運行管理を任せられる反面、委託先のリソース不足が深刻化した場合には、前述した通り、物が運べないリスクを抱えることになります。

物流体制を再構築する際の3つのステップ

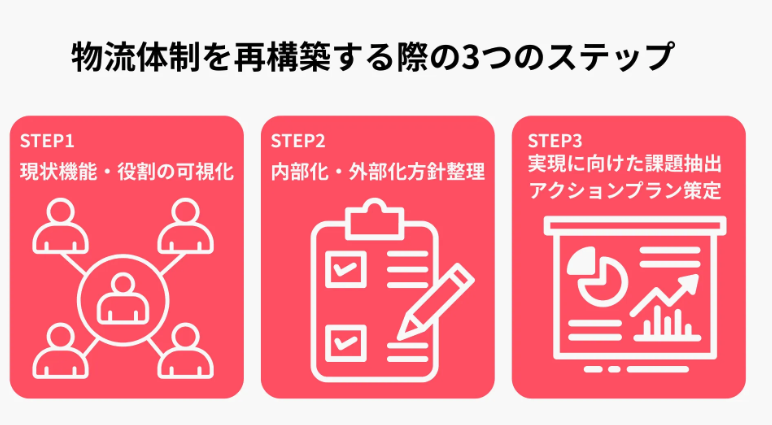

物流体制の再構築を検討する際は、①現状機能・役割の可視化、②内部化・外部化方針整理、③実現に向けた課題抽出・アクションプラン策定、の3ステップで改革方針を定めるのが有効です。

現状機能・役割の可視化

物流体制を見直す際には、第一に現状の機能と役割を可視化し、誰がどの機能を担っているのかを整理することが不可欠です。たとえば「本社が戦略を、物流子会社がオペレーションを」といったように、それぞれどのように分担しているのかを明確にしなければ、改善策は打ち出せません。

内部化・外部化方針整理

次に、外部環境の変化と自社の事業戦略を踏まえ、5〜10年先を見据えた理想の体制を描きます。国内外の販売計画から輸送量をシミュレーションし、生産や調達の変動を考慮に入れたうえで、どの機能を内製し、どの機能を外製するのが適切かを検討します。

実現に向けた課題抽出・アクションプラン策定

最後に、理想の体制へ移行するための課題を抽出し、具体的なアクションプランを策定します。例えば、物流子会社に管理機能を担わせる場合にノウハウが不足していれば、本社からの出向によるスキル移管を検討する必要があります。また、外部化や他社と共同化を行う場合は、物流機能がブラックボックス化しないようにKPIを設定するなどして、可視化と改善を繰り返す仕組みづくりが欠かせません。

物流体制の再構築を実現するならHacobu

物流体制の見直しは、経営戦略と現場の実態をつなぐ重要な取り組みです。現状を正しく把握し、課題と向き合いながら、将来に向けた最適な体制を描くことが成功の鍵となります。

物流体制の再構築をご検討であれば、物流DXパートナーのHacobuがご支援します。

物流実態のデータによる可視化ならMOVO

まず、物流の現状を把握するには、Hacobuが提供する物流DXツール MOVOの活用がおすすめです。配車や積み降ろし、配送ルートなどの物流データがMOVO上に蓄積されるため、「どの荷物を、どのような荷姿で、いつ、誰が、どこからどこへ運んだか」といった詳細な情報を把握できます。MOVOのデータを活用することで、断片的な情報ではなくフローとして物流の全体像を把握したうえで、定量的に課題を導き出せます。

課題抽出・アクションプラン策定ならHacobu Strategy

現状を明らかにし、内部化・外部化方針整理をした後、課題抽出・アクションプラン策定を行う際には、Hacobu Strategyがご支援します。

Hacobu Strategyは、物流改革の経験とデジタル活用のノウハウを持つ物流DXのプロフェッショナル集団です。物流戦略策定から物流オペレーションの実装まで一貫して伴走し、社会課題と経営課題を解決する、あなたの会社の真の物流DXを全力でご支援します。

上記の物流機能の役割分担の整理やKPI設定においても、豊富な知見とデータ活用スキルを活用し、他社との連携も含めた最適なあり方を描出します。そのうえで、実現に向けた実行支援までやりきります。

Hacobu Strategyの資料は以下からダウンロードいただけます。

物流体制の再構築にお悩みなら、ぜひHacobuへお問い合わせください。

関連記事

お役立ち資料/ホワイトペーパー

記事検索

-

物流関連2法

-

特定荷主