配送料金値上げへの対応策とは?委託先との関わり方を見つめ直し、物流を軸に戦略を構築する方法を解説

目次

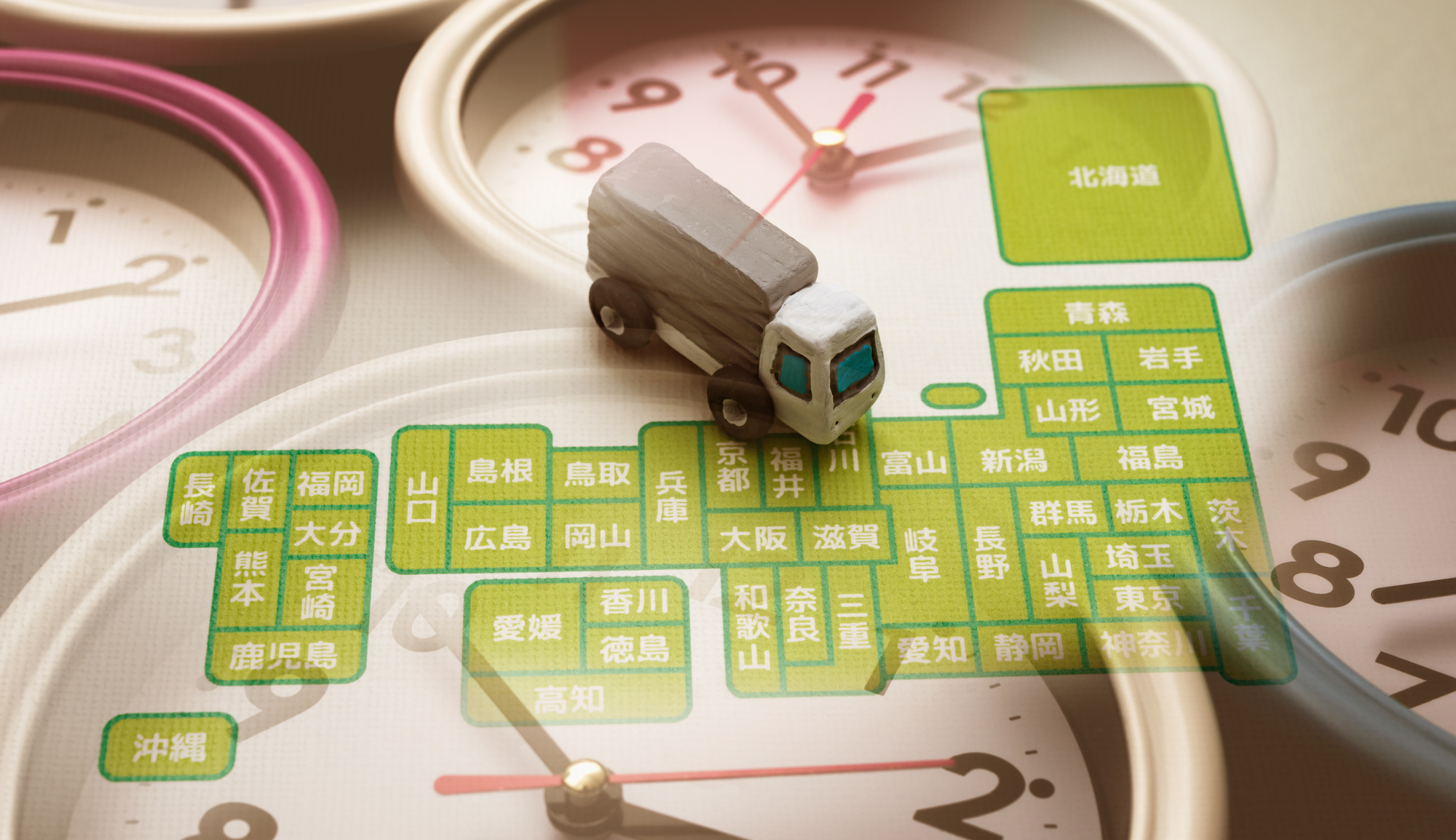

物流業界にも「働き方改革」の波がやってきた

物流業界は、もともと職種的に9時から5時のデスクワークではなく、労働時間も不規則であり、季節波動にも影響されることが多く、働き手の定着率も悪い業界です。政府が推し進めている「働き方改革」の御旗のもと、物流業界も他業界同様にドライバーの労働環境の改善を行っています。労働環境改善のためには、当然原資が必要で、その原資を捻出する手段として「運賃値上げ」や「物量の制限」が、始まったわけです。

今までは、事業会社(ここでは、ネット通販会社などB2Cを主として考えます)が配送事業者との運賃交渉を行う際の交渉材料としては、物量の増加によるボリュームディスカウントが一般的でした。

原資としての運賃値上げ

筆者も過去に某ネット通販会社で配送部門の責任者をしていた時は、もうゴリゴリと上から目線で配送事業者の営業マンに対して、「これだけ荷物渡してるんだから、当然値下げできますよね?できないなら、他社さんに替えますよ」という強気の交渉していたことが思い出されます。

宅配クライシス

今では、配送事業者から「値上げに応じないなら、どうぞ他社さんに変えてもらっても構いませんよ」とか、「今後は、従量課金にさせていただきます」。挙句には、「配達お断りいたします」と言われてしまう昨今です。それが、「宅配クライシス」という言葉を生み出しました。

「配送料金値上げ」に対する事業会社側の対応策

対応策と言っても、今、置かれている状況、環境によって有効なものもあれば、まったく使えないものもあります。また、荷主として必要以上に厳しい配送条件は緩和していくべきである、という前提のもと、事業会社として配送料金値上げに対してどのように対策しうるのか、ということを考えてみたいと思います。

1.委託先の物流会社(3PL)が持つ配送契約をチェック

配送コストを抑えたい時に、委託先の物流会社(3PL)を見直す、ということが選択肢に入ってきますが、新しい委託先を探す時には、その3PLが配送事業者(ヤマト運輸や佐川急便など)と配送の一括契約をしているかがチェックポイントになります。つまり、その3PLが受託している全荷主に対して、その契約運賃が適用されているかどうかです。

もしその3PLが、現行の運賃よりも安いタリフ(運賃価格)を持っていて、それが適用されるのであれば、配送コストを下げられる可能性があります。ただし、庫内運営の品質が変わったり、庫内費、賃料が上がってしまい、配送コストの低減と相殺またはプラスになってしまっては意味がないので、3PLを変えた場合のシミュレーションをしっかり行うことが肝要です。また、気をつけなくてはならないのは、そのタリフをいつまで配送事業者と契約しているか、事前にこの点も確認が必要です。

3PLとは?荷主が導入するメリット・デメリット、4PLとの違い、形態、選び方のポイント、注意点などを解説

昨今、物流…

2025.12.26

2.配送事業者の経営方針を見極める

親会社またはホールディングスカンパニーで、配送事業、物流倉庫事業を持株会社化している会社があります。一番わかりやすい例は、ヤマト運輸ならヤマトロジスティクス、佐川急便なら佐川グローバルロジスティクスといった形です。実はひと昔前までは、身内の取りやすいところからお金を取るということが行われており、こういった会社の社内では物流倉庫側は配送側から値上げの一番の標的になっていました。したがって、物流倉庫から足回りまで一貫オペレーションでのシームレスな運営がなされず、グループ内に配送事業、物流倉庫事業の双方を持っていることによる強みが生かされていないことも多かったのです。

しかし、最近では経営方針が変わってきました。例えば、SGホールディングスは、「GOAL」というスローガンを掲げ、ただ運ぶだけ、ただ物を受託するだけではなく、ソリューションを提案するビジネスモデルにシフトしています。また、ヤマトホールディングスも同様に、今後3PLに力を入れていくと表明しています。そういうわけで、配送事業、物流倉庫事業のトータルで利益が出ればよし、といった考え方から、他の3PLに提供している運賃よりも低く抑え、そこで差別化をしていくことで、成長が期待できる荷主の獲得に動きだしています。

配送と倉庫業務を一貫して任せてしまうと「将来他の委託先に変えたいと思っても、逃げられなくなる、他の配送事業者を使えなくなるというリスクが出てくるのでは?」と、よく聞かれます。しかし、今の世の中、先に述べたように、物量で価格交渉できる時代は終わりました。配送事業者の経営方針に寄り添う形で、委託先を選んでいくことが求められるでしょう。

物流を軸に戦略を構築する

委託先との利益相反を起こさない

配送と庫内業務はトータルソリューションと考えて、しっかり委託先とパートナーシップを結び、KPIを設定の上、双方で品質向上・コスト低減を進め、コスト低減できた部分は双方で利益をシェアするような、委託先との利益相反が起こらない形の取り組みが必要と考えます。

コストの償却期間を見据える

また、委託先を変える場合、移転費用、システム開発など、イニシャルコストがかかります。そのコストをどのくらいで償却できるか、1年なのか2年なのか、の検討はもちろん必要ですし、できれば2年以内に償却できるのがベストでしょう。

全社的な問題として捉える

上記では、パートナーを変える際に注意して見るべきポイントを挙げましたが、その運賃が未来永劫維持できる保証はありません。また、経済状況が変われば、さらなる値上げもあるでしょう。そういう事が将来起きることを想定し、配送コストをカバーできる施策を打つことが必要です。物流部門だけで配送料金の値上げへ対策をするのには限界があります。全社的な問題として捉え、物流起点で戦略を構築、対策を打つことが求められているのではないでしょうか。

関連記事

お役立ち資料/ホワイトペーパー

記事検索

-

物流関連2法

-

特定荷主