「もう時間がない」法改正と現場の声が後押しした導入検討

Q. MOVO Berth導入の背景や導入前の課題を教えてください

鶴田様: 2022年6月頃に、グループ会社である日立建機ロジテックからHacobu社を紹介されました。そのとき初めて「物流2024年問題」を具体的に知り、衝撃を受けました。ドライバーの労働時間規制が強化されるのに、当時の私たちの仕組みでは対応できない。もう時間がない、今、手を打つ必要があると強い危機感を持ちました。そこから調達部門と連携して検討を開始しました。

生産・調達本部 生産技術統括部 物流工程設計部 物流技術グループ 主任技師 鶴田 勇樹 様

武井様: 法改正への対応に加え、荷受作業の効率化も課題でした。トラックが来た順に荷受していたため、午前中に作業が集中し、午後は比較的手が空いてしまう。ピークが偏っていて、作業員の業務効率や設備の稼働率が悪かったのです。工場内の効率を改善するためには、1日の中で来場時間を平準化する必要がありました。

樽見様: 現場の感覚としても課題は明確でした。工場の敷地内には常に待機車両が多く、駐車できずに周回しているトラックもありました。ドライバーから「いつ入れてくれるのか」とクレームを受けることもあり、その都度対応に追われていました。申し訳ない気持ちでいっぱいでしたし、交通量が多い工場内の安全面にも危機感がありました。

土浦製造部 ラインフローグループ 第一荷受・補給係荷受組 統括班長 樽見 祐哉 様

調達パートナーに優しいシステムを 導入実績とUIのわかりやすさが決め手に

Q. MOVO Berthを選択した理由を教えてください

武井様: 導入を検討する上で安心感を持てたのは、圧倒的なシェア率と導入実績です。累計80万人以上のドライバーが利用したことがあると聞き、ドライバーの負荷を極力減らすためにも、すでに多くの人に使われている点は大きな後押しになりました。さらに営業やカスタマーサクセスの方々が何度も打ち合わせを重ねながら提案してくれたことも、信頼につながりました。

生産・調達本部 生産技術統括部 物流工程設計部 物流技術グループ 武井 孝修 様

鶴田様: 正直に言うと、最初はクラウドサービスに懐疑的でした。大規模工場は運用が複雑ですし、自社に当てはめられるのか疑問だったのです。しかし、システムを使うのは自社だけではなく、ドライバーや調達パートナーも含まれます。その観点で考えると、むしろ標準化されたサービスの方が彼らにとって使いやすい。MOVO Berthを入れることがドライバーや調達パートナーのためになると感じ、マインドセットを切り替えました。

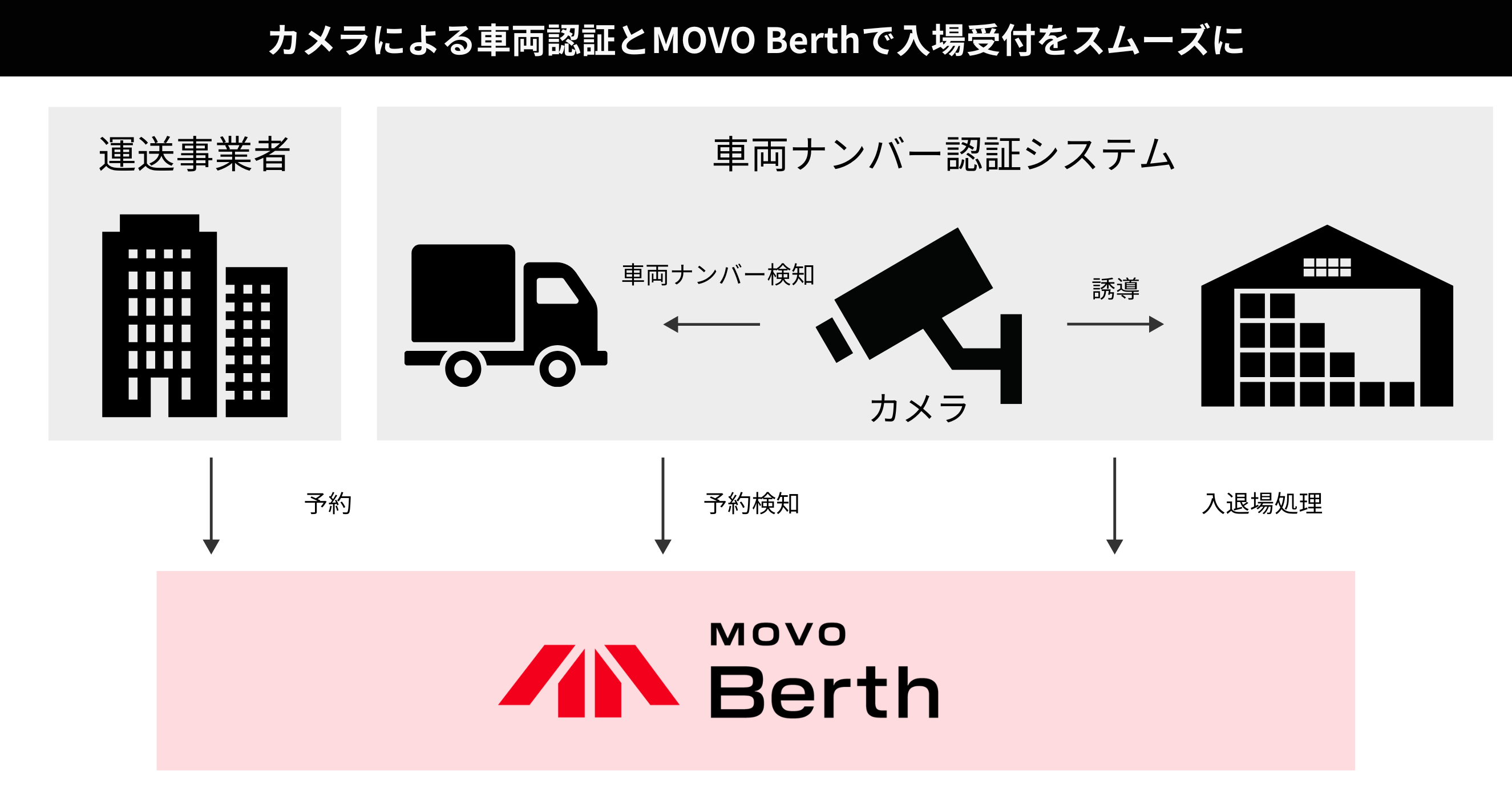

また、花王様の無人倉庫の事例を見て、カメラでの車両認証が面白そうだと思い検討していました。Hacobu社はカメラ連携の実績もあるので、その点も魅力でしたね。

杉浦様: 調達部門として重視したのは「特定の拠点だけではなく、多くの拠点におけるMOVO Berthの導入」です。拠点ごとに導入が違えば調達パートナーが混乱します。そのため、多くの拠点での導入を前提にMOVO Berthの導入を提案しました。

また、調達パートナーに負担を感じずに使ってもらうために、直感的に使えるUI(ユーザーインターフェース)であることも重要でした。初めてMOVO BerthのUIを見たとき、これなら大丈夫だと安心しました。

鶴田様: 技術の専門チームとして、状況をデータで把握したいというニーズも強くありました。渋滞や待機車両を見た目で把握できても、具体的な数字は取れていませんでした。スマートファクトリー化を進める上で、定量的に実績を把握することは欠かせません。法令対応においても定量評価は重要な課題であり、MOVO Berthならそれが可能だと確信しました。

カメラ認証とサイネージでスムーズな入場を実現

Q. MOVO Berthの活用状況について教えてください

杉浦様: 現在は国内 8拠点で導入が完了し、予約対象車両の9割以上が予約をしてくれています。当社から調達パートナーに注文書を発行し、パートナーがドライバーを手配してMOVO Berthからバースを予約。ドライバーは予約した時間に来場し、指定されたバースに入る。今はこの流れが定着しています。

谷田部様: 入場門ではカメラでの車両認証を導入し、サイネージでバース案内を出す仕組みにしました(サイネージ採用は土浦工場のみ)。従来はドライバーが一度車を降り、入り口の警備所で受付表の記入をしていましたが、今は車に乗ったままカメラで認証できます。ドライバーから「本当に便利になった」と喜んでいただけています。

人事総務統括部 総務勤労部 勤労・雇用管理グループ 警備係主任 谷田部 淳 様

予約率9割超・納品車両の受付を効率化 多方面で導入効果を実感

Q. MOVO Berth導入後の成果を教えてください

武井様: 来場時間が平準化されたことで、荷受作業の効率が大きく改善しました。どの車両が何時に来るかが可視化され、事前準備が可能になりました。その結果、バース数を減らせるようになったのです。バースごとに作業員やフォークリフトなどの運搬機器を準備しているためそれも減らせるようになっています。

有責待機時間(物流拠点で発生する荷待ち時間のうち、物流拠点が起因の荷待ち時間)や構内待機時間をデータで可視化できたことも大きな成果です。これまでは実績がわからず、要求されるままに待機料を支払っていました。MOVO Berth導入後は待機時間のエビデンスをデータで残せることで、事実と照らし合わせて判断できるようになっています。事績データを蓄積し、運用改善にも使っていけるのではと期待しています。

樽見様: 敷地内で荷待ちしている車両がなくなり、作業環境が大きく変わりました。以前は場内にトラックがあふれ、フォークリフトの作業にも支障が出ていたのです。今は工場内が整流化され、安全性も確保できています。

また、いままでは記憶に頼って荷受準備をしていたので、タブレットで予約状況を参照できるのも助かっています。現場全体でDXツールを使えているという自信にもつながっていますね。

谷田部様: 警備所の担当としては、入場門付近の渋滞がなくなったことも大きいです。以前は公道付近までトラックが並んでしまうことがありましたが、それがなくなったことで地域の皆さまにも迷惑をかけずにスムーズな入場ができています。

さらに、紙の受付表が不要になったことでペーパーレス化が進み、実績もデータで確認できるようになりました。土浦工場では、従来受付対応に1台あたり2分ほどはかかっており、納品車両は1日280台ほど。工数が大幅に削減できました。

警備所のメンバーからも「前と全然違う!」と嬉しい声があがっています。空いた時間で、いままで残業して対応していた作業を、定時内にできるようになりました。働き方改革にもダイレクトにつながっていると感じています。

鶴田様: カメラ認証を行っていることは、入場門を見るとすぐにわかります。予約をしてスムーズに入場するドライバーの姿を見て、他のドライバーから「自分もやりたい」と声をかけられることもありました。ドライバーが利便性を体感することで、自然と予約率の向上につながっています。

1年半で 8拠点導入を実現 全社横断プロジェクト成功の裏側

Q. 苦労した点や工夫した点などがあれば教えてください

鶴田様: 1年半で8拠点すべてに導入を完了させるのは、会社全体を巻き込んだビッグプロジェクトでした。各部署との横連携を重視したプロジェクトチームを発足し、拠点ごとの運用ではなく、標準化を重視して施策を展開していきました。チーム間連携が肝だったので、2か月に1回は定例報告会を実施。Hacobu社の営業・カスタマーサクセス担当の方にも何度も足を運んでいただきました。

無事導入が完了し、このプロジェクトは成功だったと実感しています。社外の関連会社からも注目されていて、なぜこの短期間でプロジェクトを完遂できたのかと声をかけていただいています。

飯沼様: カメラ認証に合わせて、入場門にサイネージを新設しました。社内のデザインセンターと連携し、レーン番号や車両ナンバー、行き先をどう表示すれば一目でわかるかを何度も検討しブラッシュアップしていきました。私は新卒2年目なのですが、このように会社全体を巻き込んだプロジェクトに参画できたのはとても良い経験だったと感じています。

生産・調達本部 生産技術統括部 物流工程設計部 物流技術グループ 飯沼 蒼太 様

杉浦様: 私はマニュアル化と調達パートナーへの展開を担当したのですが、現場担当が運用検討をする時間を極力多くとれるように意識していました。「資料作成は私が何とかするからじっくり検討してください」と。運用設計の段階で十分時間をかけ、自分たちにとっても、調達パートナーにとっても良い運用を考え抜くことが最重要だと確信していたからです。

また、我々も初めてのシステム導入だったので、最初の1歩はかなり慎重に行いました。200社以上の調達パートナーに事前アンケートをとったところ、予約受付システムを使ったことがあるという会社が数社ありました。そのなかから5社に、2週間先行してトライアルをしてもらいました。トライアル結果を踏まえて運用のブラッシュアップとルール整備を進められたことが、成功の要因だと感じています。

生産・調達本部 調達統括部 調達企画部 業務改革グループ 主任 杉浦 太郎 様

武井様: これまでITツールを導入しても“使いにくい”と定着しないことが多くありました。しかしMOVO Berthは“使いやすい”という声が圧倒的に多いです。データが可視化されていること、工場内の待機車両が減っていることなどの目に見える変化が運用の浸透を後押ししてくれました。導入が進むにつれて、システムに業務がなじんでいった感覚があり、本来の意味でDXが進んだと実感しています。

稼働して終わりではない データドリブン・ロジスティクスの実現へ

Q. 今後の展望を教えてください

鶴田様: MOVO Berthをプラットフォームとして導入し、各システムとの連携や拡張をやっていけるという自信がつきました。稼働して終わりではなく、このデータをどう活用していくか、ここからが重要だと思っています。データドリブン・ロジスティクスを意識し、スピーディにPDCAを回していけるよう運用していきたいです。具体的には、API連携を活用して社内の可視化を2025年度中に完遂し、2026年の法令対応に繋げていきたいと思っています。

また、環境問題への対応も同時に進めていきたいです。納品車両のCO2排出量などはいままで捉えづらかったのですが、MOVO Berthの実績データを活用できるのではと考えています。これからもHacobu社さんと一緒に、改善を重ねながら進めていきたいですね。