2015年に始まった店舗起点の改革がフルラインへ結実

PALTACと薬王堂の協働は2015年にスタートしました。非食品を対象に「ハイブリッド型センター」を構築し、卸単位ではなくカテゴリー単位のロケーション管理を採用。ピッキング導線を短縮し、店舗側では同一カテゴリーでのオリコン納品を実現しました。

2022年1月には、物流2024年問題を見据え、非食品・食品を融合した「フルライン物流」への挑戦を両社で合意。PALTACにとって初の食品領域進出となりましたが、非食品での協働実績とノウハウがこの挑戦を後押ししました。

2024年には非食品・食品の一括物流「フルライン物流」が完成し、2025年から本格稼働しています。現在は南東北エリアが対象ですが、今後は北東北エリアへの展開を計画しています。

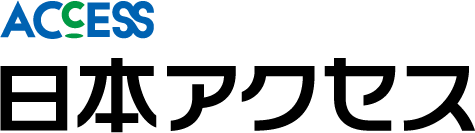

製配販連携によるロジスティクス改革 ─全体最適を目指して

物流センター(PALTAC)、店舗(薬王堂)、取引先23社が連携しながら複数の改革を同時並行で展開してきました。どこかにしわ寄せがいく部分最適では改革は進まないとの信念のもと、全体最適を目指し進めてきました。

【主な取り組み】

■オペレーション

・カテゴリー納品による商品補充作業の生産性向上

・発注単位と発注行数改善による発注回数の低減

・物流センターでの発注業務代行で流通在庫を最適化

■輸送

・納品指定時間緩和による配送の効率化

・補充優先を加味した仕分け納品で納品回数を低減

・店舗滞在時間、運行時間短縮によるドライバーの働き方改善

・運行管理情報活用による調達・納品車両の積載率向上

・マテハン統一によるユニットロード化の実現

■商慣行

・リードタイムの短縮

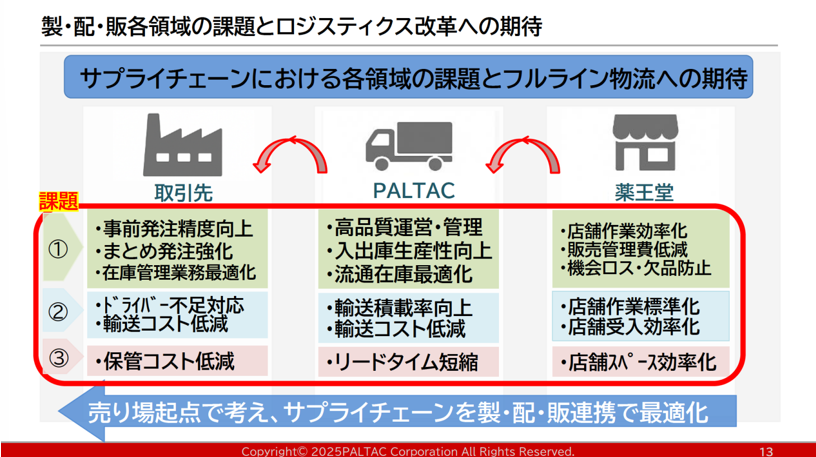

フルライン物流が開始し約1年が経ち、店舗・物流センター・取引先それぞれで成果が出ています。薬王堂店舗では、納品受入や店舗補充の作業が低減、検品レスも実現し、作業人時が約2割削減しました。改革の複合的な成果が売上増加にもつながり、薬王堂では増収増益を維持しています。

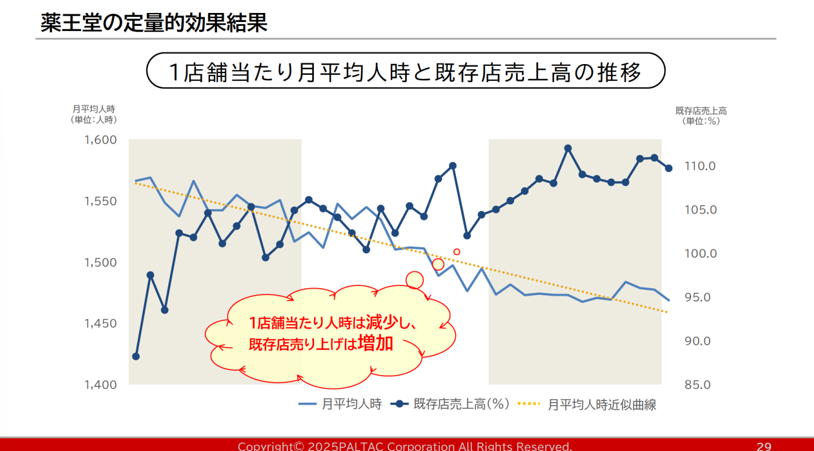

当社の物流センターでも人時生産性が向上しました。物流センターでの発注・在庫管理により取引先でも業務効率化の成果がでています。

まさに三位一体の物流改革が実現しました。

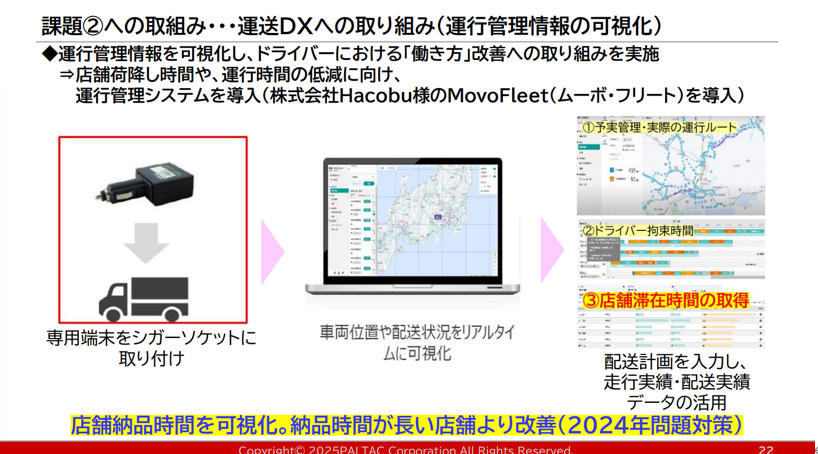

改革を支えた「運行管理情報の可視化」

今回の改革では、Hacobu社の動態管理サービス「MOVO Fleet(ムーボ・フリート)」による運行管理情報の可視化が重要な役割を果たしました。

薬王堂店舗の配送車両のすべてにMOVO Fleetを装着し、運行管理情報の可視化から始めました。実績の見える化、実績の精緻化、分析・課題抽出、課題共有・改善と、MOVO Fleetのデータ活用を進めました。

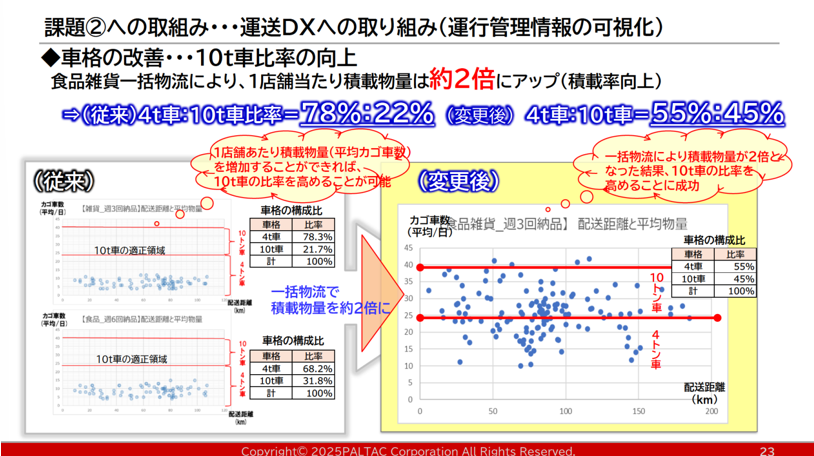

MOVO Fleetのデータから、長時間の店舗滞在を見つけ荷役作業の改善等の対策を打つことでドライバーの拘束時間を低減。また、他のデータと組み合わせて分析し、4t車台数と10t車台数の車格比率の適正値や、1運行でまわる店舗数などの適正値を精緻化していきました。結果、10t車の活用比率を高めることで、積載率の向上と車両台数やCO2の排出量の低減に成功しました。

MOVO Fleetの画面は薬王堂でも閲覧可能とし、遅延や災害時には状況をリアルタイムで共有できる体制を構築しました。トラブル発生時にも、部分最適に陥らず、全体最適を意識した判断を素早くできるようになったのは大きな成果です。

共創を実現する“プル型物流”と“未来志向”

PALTACでは、1999年頃から全国でのRDC構想が本格化しました。そのころから大事にしているのが、顧客起点のプル型物流です。単なる問屋なら御用聞きになる。それでは部分最適に陥ります。実際に店舗のバックヤードを訪ね、現場の声を聞くことで全体最適を意識した仕組みづくりを推進してきました。その文化が今回の改革の基盤になりました。

文化や社風の異なる組織同士の協働は容易ではありません。用語の統一から始めるなど根気もいります。それでも、三位一体の改革が進められたのは、当時のトップの決断があったことも事実です。

2024年問題で高まる危機感(ピンチ)をチャンスに変えようとする強さ、短期の損得ではなく未来志向で時には“譲る”判断を下す勇気、そういった三方よしの姿勢がトップにも現場にもなければ実現できなかったと思います。

終わりなき改革は次のステージへ

フルライン物流は、南東北エリアで得た知見を活かし、北東北エリアにも展開する計画です。また、冷凍・チルド領域も視野に入れています。

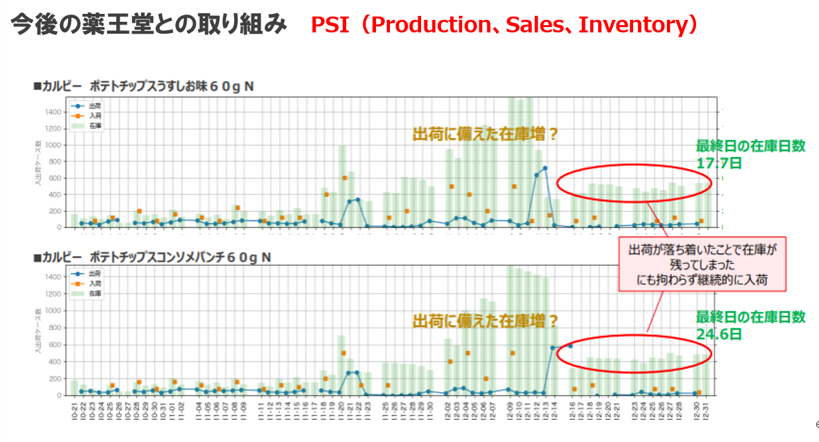

また、Hacobuと進めているPSI(生産・販売・在庫)連携による食品領域の発注ロジックの最適化には大変期待しています。当社は非食品領域の知見はありますが、食品領域はこれからです。メーカーの生産計画、小売の販売データ、センター在庫の情報を結びつけ、需要予測に基づく発注を実現する仕組みを構築中です。これにより、欠品や過剰在庫を防ぎつつ、トラック運行の平準化と在庫安定を両立させる狙いです。

競争から共創へ、拡がる協働

PALTACは「競争から共創」への発想転換を進めています。

2023年には佐川急便とのサステナブル連携協定を締結し、幹線輸送やラストワンマイル配送の効率化を共同で推進しています。また2025年1月には三菱食品との協業を開始し、食品物流における共同配送・共同センター活用を検討しています。

過疎地対応や輸送人材の確保、輸送マネジメントの高度化などで連携を進め、お互いのインフラを活用した効率化を共に進めていきます。

今後も自前主義に固執せず他社との協働を拡げていくことで、サプライチェーン全体の最適化・効率化に貢献していきたいと考えています。