動態管理によるデータ取得で見えた「気づかれにくい非効率」

日本アクセスは、全国に498拠点(2025年3月現在)を展開し、加工食品・冷凍食品・チルド食品・生鮮食品をメーカーから仕入れて、小売・外食・中食業界へ供給しています。当社では、1日に約7,500台(2025年3月現在) の車両が稼働していますが、そのうち約3300台に動態管理サービス「MOVO Fleet」を導入しました。配送車両のデータを活用し、運行状況を可視化する取り組みを進めています。導入にあたっては、ドライバーの業務負荷を増やさないことを重視しました。MOVO Fleetは車両に機器を取り付けるだけで稼働データを自動取得できるため、入力作業や複雑な操作は不要です。

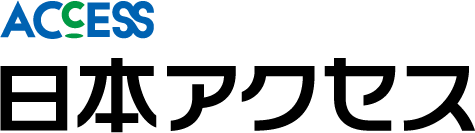

車両稼働を可視化した結果、本来30分で完了するはずの荷降ろしに2時間半もかかっていた事例が判明しました。しかもそのセンターは当社が運営していたため、自社拠点で自社車両が長時間待機していたことになります。こうした「気づかれにくい非効率」をデータで可視化し、現場改善へと結び付けています。

また物流の「2024年問題」に伴い、運賃の見直しが必要な局面となってきていますが、適正な価格を荷主・運送会社が客観的な根拠をもって議論することが重要だと考えています。当社では、MOVO Fleetで取得する稼働データと会計システムのデータを統合するためのBI分析基盤を構築しました。この仕組みによって、配送実績に基づく理論コストを算出し、実際の支払いコストと比較できるようにしています。運賃改定や価格交渉の際に、客観的な根拠として活用できるのです。

待機状況を可視化し、荷姿の改善や搬入時間の分散を推進

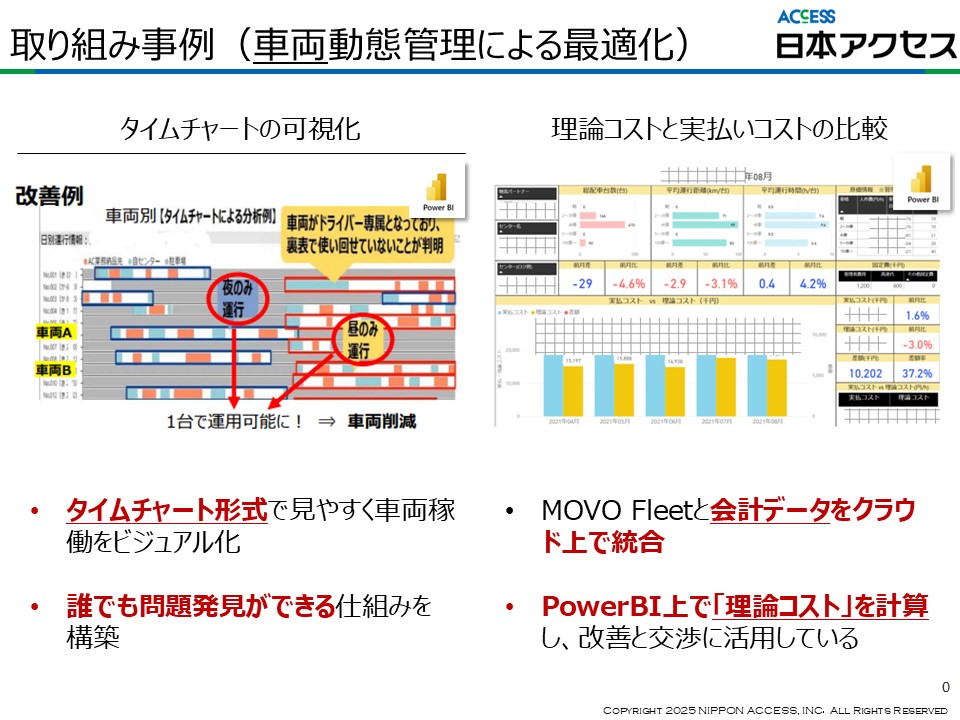

当社では、入荷受付の効率化と倉庫現場の混雑解消を目的に、トラック予約受付システムの導入も推進しています。現在は、 MOVO Berth、自社開発の入荷予約システム、日本加工食品卸協会の業界団体システムの3種類を併用し、入荷受付を運用しています。

2023年末時点の導入拠点は30か所でしたが、わずか4カ月で50拠点以上に拡大。結果として2023年度末には全国81拠点に導入し、さらに2025年度上期には、140拠点まで導入を進める予定です。

導入によって明らかになった課題の一つは、入荷時間の集中です。特に午前8時台に車両が集中し、現場が一時的に混雑していました。もう一つは荷姿の非効率です。メーカーからの納品がバラ積みで届くケースが多く、荷降ろしや仕分けに時間を要していました。

例えば、バラ積みの10トントラックが朝8時に到着すると、そのバースは2時間占有されます。結果、後から来たパレット積みのトラックは10時以降まで待たされることになる。パレット積みなら30分程度で荷降ろしが終わるのに対し、バラ積みでは最大2時間かかってしまうのです。

こうした課題を解決するため、まずパレット単位での納品をメーカー各社に依頼しました。パレット積み車両は8時〜9時半の時間帯に優先的に受け入れ、バラ積み車両はその後の時間帯に回すルールを策定。その結果、パレット車両の待機時間をほぼゼロに近づけ、全体の稼働効率を向上させました。

さらに搬入時間の分散化も進めています。入荷時間枠を拡大し、夜間や早朝など指定時間帯での搬入を推奨しました。これにより、8時〜11時に集中していた入荷を分散し、倉庫稼働を平準化することができました。メーカー側にもスケジュール調整を依頼し、サプライチェーン全体での改善を進めています。

加えて、メーカーごとの入荷曜日の分散化も推進しました。これはメーカーごとに発注曜日を集約し、納品車両台数そのものを削減する取り組みです。

たとえば、同じメーカーに月・水・金の週3回発注していたものを、火・金の週2回に集約すると、1回あたりの積載量は増えますが、トラックの台数は減らすことができます。こうした工夫によって、物流全体の効率化とドライバーの負担軽減を同時に実現しています。

目指すは待機ゼロ、本格運用1年で待機発生率は半減

1時間以上の入荷待機発生率は、2024年1月時点で全社平均5.4%だったところ、2025年1月には2.2%まで削減できました。今後は、中期的に全拠点で1時間以上の入荷待機発生率5%以下、長期的にはゼロを目標としています。

現行の予約システムでは、予約時刻を基準に待機時間を計測します。しかし予約前にすでに発生している”空き時間”、いわゆる「見えない待機」は記録されません。たとえば、11時予約のトラックが前日夕方に積み込みを完了し夜間に走行し早めに到着していた場合、荷降ろしまでに数時間待つことになりますが、この時間は記録されないのです。

この「見えない待機」を解消するには、川下(納品先)だけでなく、川上(メーカー・倉庫)も含めたサプライチェーン全体での調整が不可欠です。具体的には、入荷曜日と時間帯をあらかじめ固定したり、メーカーがその時間帯に合わせてピッキングや積み込みスケジュールを調整したりといった、複数年かけた取り組みが必要だと考えています。当社では、この「見えない待機」の可視化と削減こそが、食品物流業界における真の効率化であり、私たちの使命の一つと考えています。

CLOに求められるのは業界全体の“メッセンジャー”であること

2024年7月にCLO(Chief Logistics Officer)を新設し、私が初代CLOに就任しました。2026年4月から年間取扱量9万トン以上の特定荷主には物流統括管理者の選任が義務化される予定であり、当社も確実に該当します。

CLOは、物流統括管理者として企業の物流戦略を統括し、効率化、コスト最適化、法令遵守を含む物流全般を担います。当社では、2024年問題への先行対応や法制度施行を見据えた体制構築、法改正の重要性の周知、社内外へのメッセージ発信を目的に設置しました。食品卸業界は出荷量が膨大であり、当社の場合、関東エリアだけで1日約25万ケースを出荷しており、制度施行前からの準備が不可欠でした。

法改正や2024年問題を見据えて、入荷受付や動態管理による可視化、待機時間削減など物流効率化を推進してきました。根底にある考えは、「トラックが待つ」状態をなくし、ドライバーが効率的に働ける環境をつくること。それこそが本質的な物流改革だと考えています。そして、その取り組みを業界全体に広げるメッセージを発信することが、CLOに課せられた役割だと思っています。

ドライバーの労働環境改善と未来を見据えた本質的な改革を

法改正や働き方改革により、ドライバーの時間外労働は減少傾向にあります。当社ではまず、残業時間を減らしても年収を維持する方針をとり、2024年までの移行期を乗り切りました。今後は年収維持から年収アップへと移行していきます。

一方で、待機時間削減により配送回数が増えた結果、一部ドライバーからは「仕事が増えたのに給与が変わらない」という声も上がっています。

経営側としては、無駄な待機時間を減らし、配送回数や積載効率を高めてトラックの生産性を向上させ、その利益増をドライバー賃金に還元する意図がありますが、その意図が十分に伝わっていない現状があります。今後は、協力会社との連携、効率化と給与アップとの関係の理解促進、双方向の情報共有を通じ、”効率的に働いた分が給与に反映される”環境づくりを進めます。

同時に、企業の物流コスト最適化も必要です。貨物自動車運送事業法(トラック法)改正により、従来の「標準的運賃」に代わり「適正原価」を基準とした運賃制度が導入される予定です。2025年6月公布の改正トラック法(施行は公布から3年以内)では、「適正原価」を下回る契約は禁止されるため、契約更新や新規契約時の料金設定に細心の注意が求められます。これからも、物流DXを活用しながら荷主としての責務を果たし、ドライバーが安心して効率的に働ける環境づくりに貢献していきます。