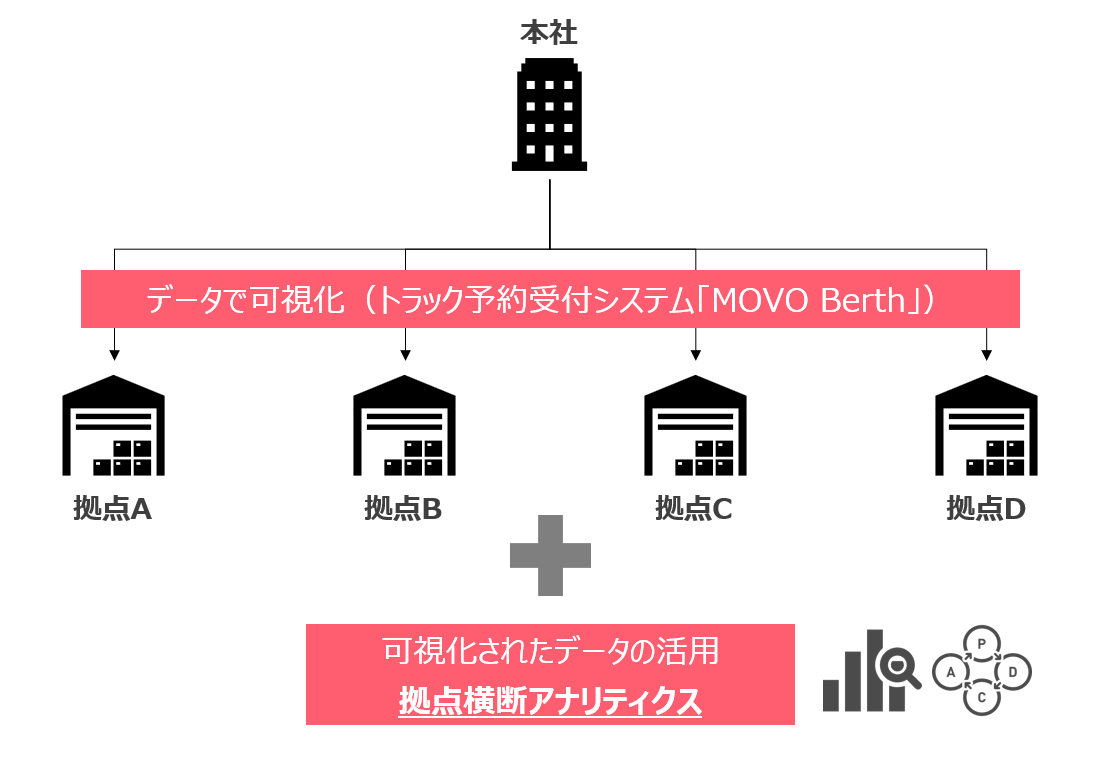

MOVO Berthで可視化されたデータを拠点横断アナリティクスで高度に活用

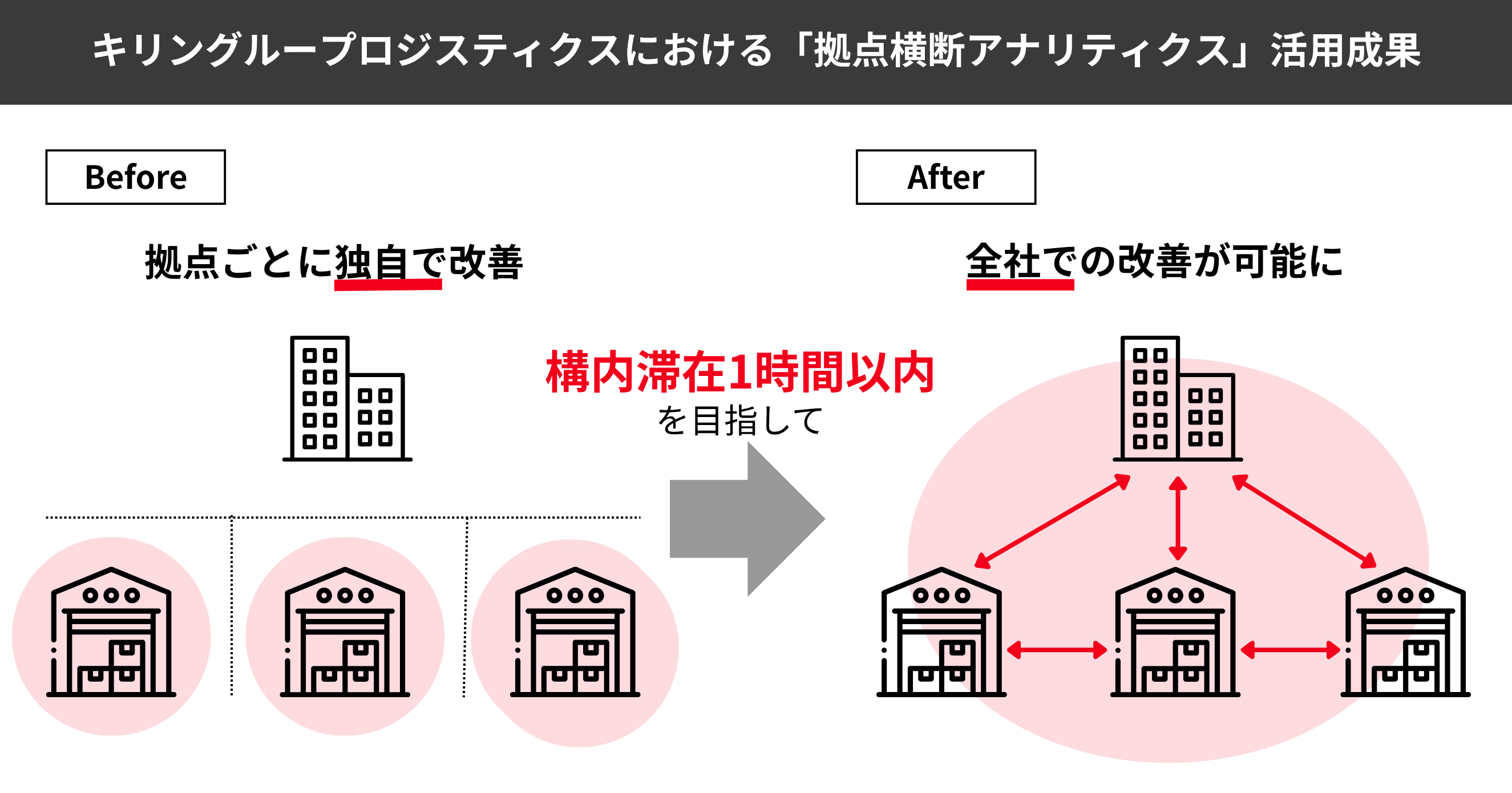

「構内滞在1時間以内」を目指すためにはMOVO Berthのデータをより⾼度に分析する必要があった

Q.拠点横断アナリティクス導入の背景を教えてください

折笠様: 持続可能な物流の構築には、運送会社様に選ばれる会社であり続ける必要があります。キリングループではドライバーさんが働きやすい環境を作るため「構内滞在1時間以内」という目標を掲げています。

渡邉様: 当社では、荷待ち・荷役時間の把握における「人力でのデータ取得の限界」と「業務負荷の増大」の2つの課題を解決するため、2024年春より主要物流センター10拠点にMOVO Berthを導入しました。

MOVO Berthの導入により、ある拠点では、データ入力作業が1日120分から4分と97%削減し、構内誘導においても、1日200分から50分と75%削減することに成功しました。また、滞在時間や作業時間の正確なデータの取得が可能になりました。

MOVO Berthの導入で、各拠点が拠点の特性に合わせてKPIを設定し、独自で改善活動が行えるようになりました。しかし「構内滞在1時間以内」という高い目標を達成するためには、拠点独自の改善活動ではなく、より高度なデータ分析による全社的な改善活動が必要でした。

拠点間を横串で評価することで各拠点での取り組みを加速するとともに、本社では拠点の前後のサプライチェーンを加味した広い視点での改善に着手することで、高い目標の達成を目指しました。

この全社的な改善活動を推進するため、拠点横断アナリティクスの導入を決定しました。

Q.拠点横断アナリティクスでどのような指標を⾒ていますか

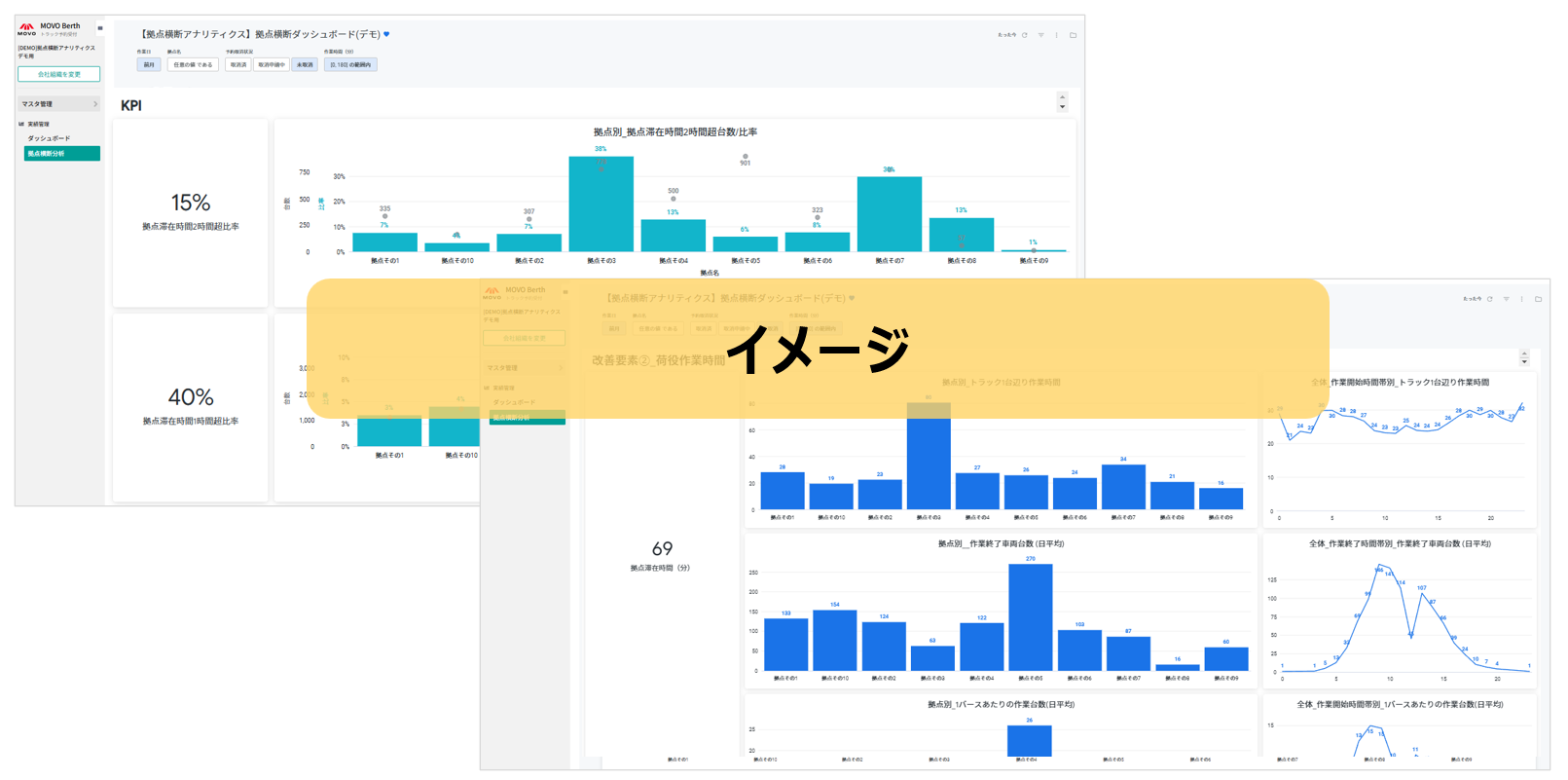

渡邉様: KGLでは、拠点横断アナリティクスにプリセットされているグラフの他、カスタマイズでグラフを作成しています。

具体的には、構内滞在時間が1時間・2時間を超える車両の台数とその割合、平均滞在時間や平均作業前待機時間、平均荷役作業時間など全10種類以上の指標をKPIとして設定し、拠点や本社の各部門が確認できるようにしています。

拠点横断アナリティクスを導入するにあたっては、どの指標をKPIとして設定するかについて、慎重に検討を重ねました。

拠点横断アナリティクスの画面イメージ

グループ目標を要素分解し、拠点が見るべきKPIに落とし込む

Q.KPIはどのように決めていきましたか

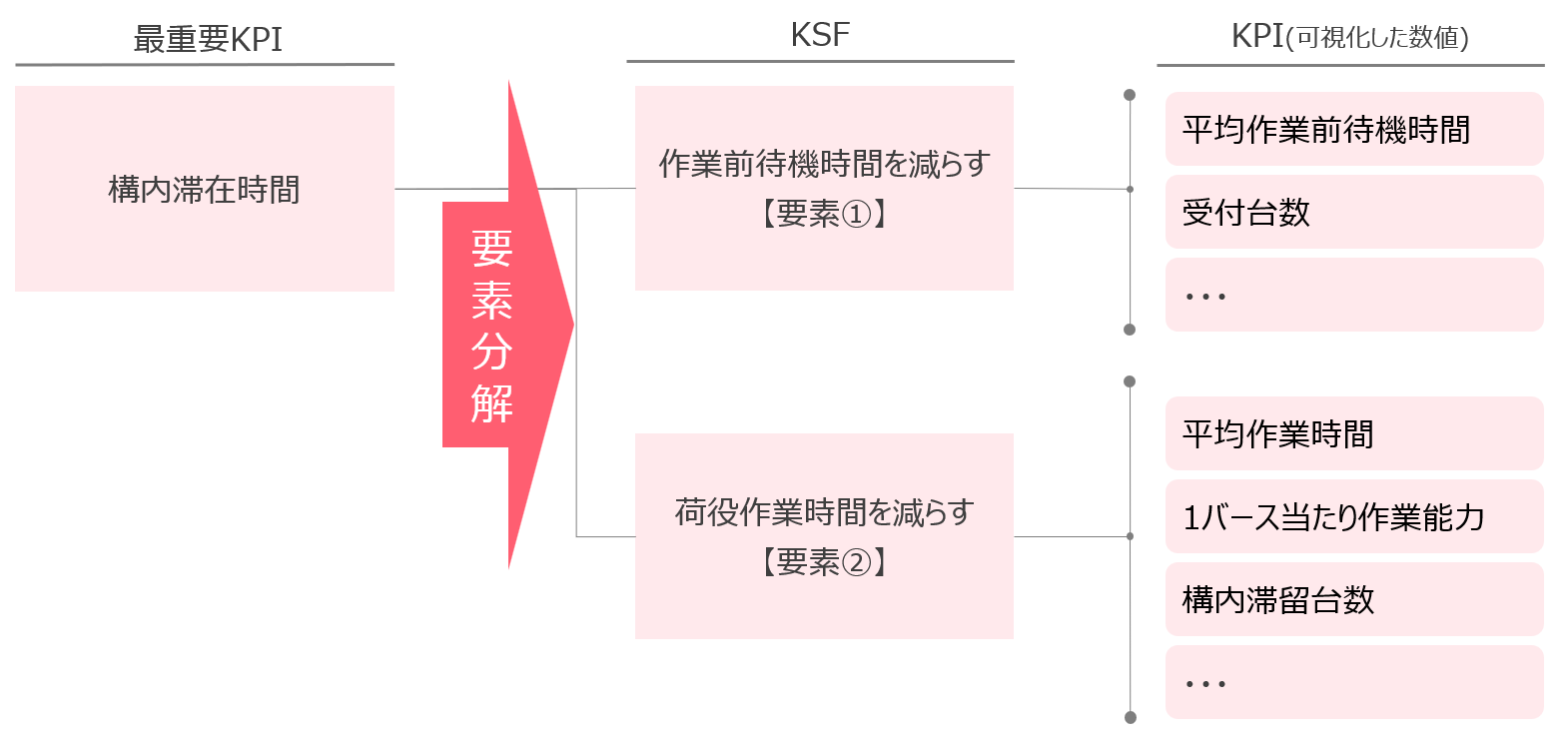

渡邉様: グループKPI「構内滞在時間」を最重要KPIと位置付け、それを「作業前待機時間の削減」と「荷役作業時間の削減」の2つに要素分解しKSF(Key Success Factor)としました。そして、これらを削減するために可視化すべき数値をKPIとして設定し、拠点横断アナリティクスに反映していきました。

KPIの検討は、拠点勤務経験が豊富な本社メンバーの意⾒を聞きながら進めました。

拠点単独ではなく、全社での取り組みを前提としたKPI設定

Q.KPIを検討する際に意識したポイントを教えてください

渡邉様: 「各拠点の共通項を見つけ設定すること」と「拠点でコントロールできる数値か否か」の2点です。

まず前者について、MOVO Berthの導入では、拠点独自の運用を残す方針としたため、同一の指標でも拠点によりデータの中身が異なることがあります。拠点間比較をするためにはこれらの違いを考慮しながらどの指標を可視化すべきか、共通項を探し設定する必要がありました。

後者においては、作業前待機時間のように拠点だけではコントロールが難しい指標と、荷役作業時間のように拠点でコントロールできる指標を区別し、拠点で見るべき数値を精査しました。

拠点のスループットを評価し、最大化するためのKPI

Q.KPI「1バース当たりの作業能力」「構内滞留台数」のKPIの狙いを教えてください

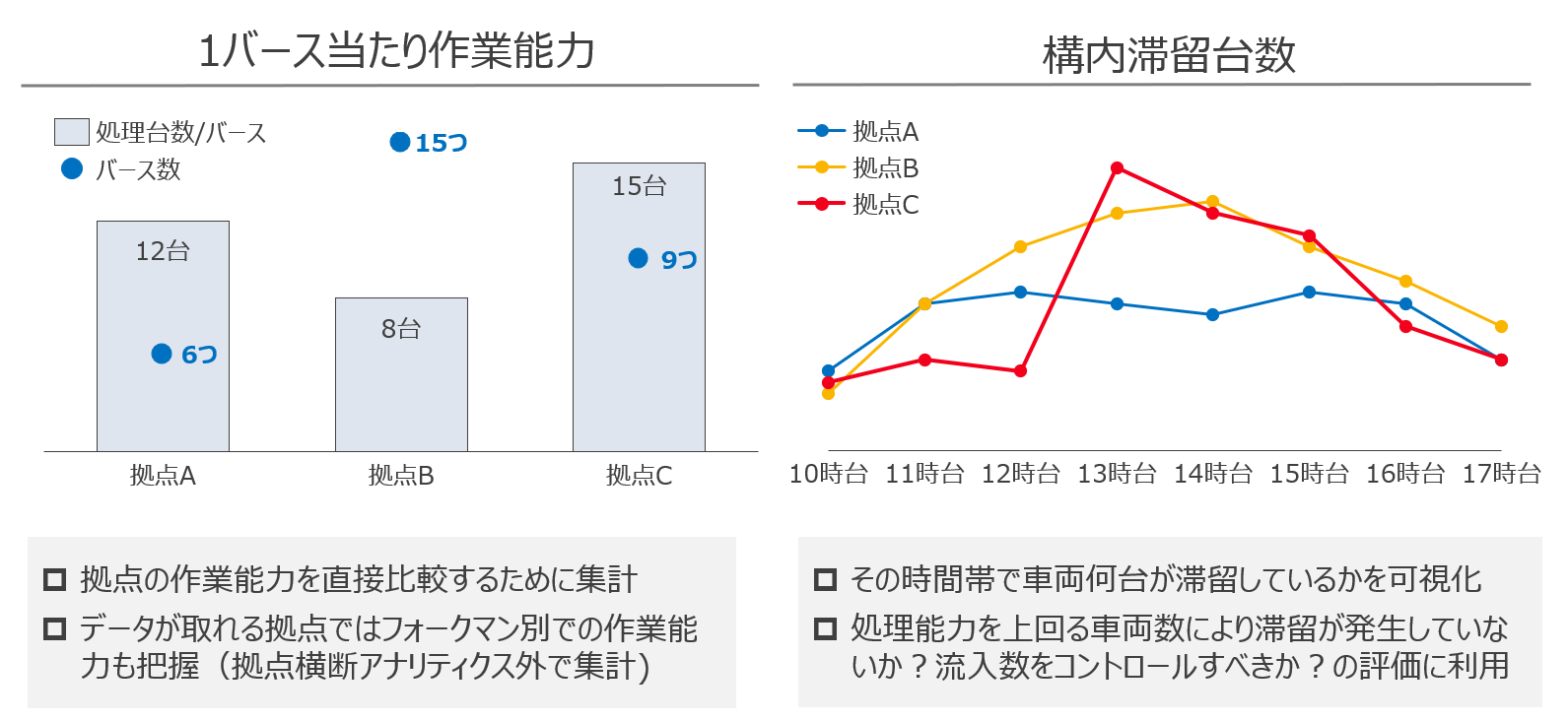

折笠様: 「1バース当たりの作業能力」は、バースに対しての作業員の過不足やバース間のばらつきの可視化、拠点の処理能力を直接比較するために集計しています。バース当たりの処理台数から処理能⼒を評価し、処理能⼒が低い拠点では、バースによる偏りがないかを確認します。

「構内滞留台数」については、時間帯ごとの構内滞留台数を可視化し、入構した車両台数が拠点のキャパシティ(処理能力)を超えていないかを確認しています。

処理能力を上回る車両数が入構することによって滞留が発生していないか、処理能力に適した流入数になっているかを評価し、入構車両台数の偏りがある場合にはその平準化を検討します。これらは拠点では対応が難しいため、本社が主導し改善検討を行います。

例えば、朝の早い時間帯に域外からの入荷⾞両が集中することが、構内の滞留を引き起こす一因であると判明しました。今後はMOVO Berthの予約機能の活用などを通じて、構内滞留の改善、拠点のスループットの改善につなげていきたいと考えています。

本社と拠点で「共に進化させていく」前提で展開

Q.拠点にはどのように展開していきましたか

渡邉様: 4回の拠点向け説明会では、拠点横断アナリティクスの内容は“完成形“ではなく継続的に改善していく前提のものであり、率直な意見や感想をいただきたいと伝えました。

また、拠点からのリクエストをスピーディに反映することが活用をより促進すると考え、常にリクエストを受けられる体制を検討しています。当初は拠点からの反応を気にしましたが、ネガティブな意見はほとんど見られず、むしろ前向きな意見や要望が多数寄せられたことは、想定外の収穫でした。

また、スムーズな立ち上げと継続的にPDCAを回すには、役割の明確化が肝要です。当社の場合は、MOVO Berth導入時の担当者に拠点横断アナリティクス導入の推進者の役割も担ってもらいました。

折笠様: 従来は、本社の視点でシステム開発を行い、拠点にシステムを導入したものの、効果的な運用が難しく成果を得られないことが多くありました。

そのため、拠点横断アナリティクス導入に際しては、拠点の意見を取り入れ、納得を得たうえで進めることを重視しました。

全社で活用できるツールへと進化させ、他部門を巻き込んだ改善へつなげる

Q.今後の展望について教えてください

渡邉様: KPIの設定により、全社レベルでの可視化や拠点間の横比較などのデータ分析が可能になりました。今後は、データを活用し、構内滞在時間削減のPDCAサイクルを加速していきます。そのためにも、拠点や各拠点からの要望を吸い上げ、どの部門でも活用できるツールに進化させていきたいと考えています。

折笠様: 拠点横断アナリティクス導入により、受付後の作業前待機時間の削減が課題であることがわかりました。これは、拠点だけでなく、輸送部門をはじめとする様々な部門の協力が必要となる難しい課題です。拠点単独ではなくKGL全体で課題を解決するため、本社がハブとなり、各部門やHacobuさんとも連携しながら、MOVO Berthの予約機能や動態管理サービス「MOVO Fleet(ムーボ・フリート)」も活用し、「構内滞在1時間以内」の達成を目指していきます。